印度洋島國。舊稱錫蘭。位於南亞次大陸南端東側印度洋上,隔僅寬29公裡的保克海峽與印度半島相望。為印度洋北部東西航路要衝。島呈梨形,南北最長435公裡,東西最寬224公裡,面積65610平方公裡,人口1560.6萬(1984)。全國分為9個省,下設22個行政區。首都可倫坡。

自然條件 地形以平原為主,約占全國面積80%,地勢中南部高,周圍低。中南部是一個三角形的中央高地,山叢擁擁立,最高峰皮杜魯塔拉格勒山海拔2524米。著名的亞當峰海拔2243米,呈金字塔形,為佛教、印度教、伊斯蘭教聖地。高地向四周下降,形成周邊的高原、盆地和陡崖,如康堤高原、烏沃盆地等。這一區域通常稱為“內地”,氣候涼爽宜人,野生植物繁茂。高地北、東、西3面是平原低地,海拔在300米以下。隻有西南面是一系列西北──東南走向的平行山脊叫薩伯勒格穆沃山脈,直逼海濱,構成巖岸,其他海岸帶為沙壩、沙嘴、潟湖、沼澤組成。北部低地的北端為賈夫納半島,由石灰巖構成。海中多珊瑚礁。

大部屬熱帶季風氣候,僅西南一隅為赤道多雨氣候。沿海平原年平均氣溫26~28℃,中央高地15~25℃。5~9月盛行西南季風,島的西南平原大量降水,中央高地迎風坡更豐沛。10~12月全島受赤道無風帶控制,降水來自停留在上空的不穩定氣團。1~2月盛行東北季風,全島大部分普遍降雨。3~4月又受赤道無風帶控制,多熱雷雨。島的西南部降水多,且全年有雨,年降水量2500毫米,山區可達5000毫米,稱為潮濕帶;北部和東部降水量1000~2000毫米,幹濕季分明,稱為幹燥帶(通常潮濕帶和幹燥帶以年降水量1900毫米的等雨線為分界線)。隨著雨量的季節變化,斯裡蘭卡的農作季節一般也分兩季:大季(10~3月)和小季(4~9月)。

河流以中央高地為中心,呈輻射狀分佈。馬哈韋利河發育在山間斷層,全長330公裡,東北入海;其次阿魯維河長166公裡,西北入海。河流一般短小湍急,水量豐盈,富水力資源。在潮濕帶由於降水集中,下遊易造成洪水泛濫;在幹燥帶的旱季,除馬哈韋利河外,河流都變成小溪。

全境森林覆蓋率為37%。有熱帶常綠林,土壤大部為磚紅壤;幹燥帶覆蓋半常綠季雨林,土壤為紅棕色土;沿海平原多已辟為稻田。天然植被保留在中央高地。森林被破壞後,生長粗草,稱為“帕他那”。動物以大象最著名,可馴養作耕地、運木和慶祝節日之用,古代打仗也用象戰,現尚有1500~2200頭象,已列為保護動物。

居民和發展簡史 1946年人口僅665萬,至1983年增長瞭1倍多。人口密度平均每平方公裡237人,以科倫坡為中心的沿海地帶人口最密集。全國71%的人口集中潮濕帶,平均每平方公裡446人;幹燥帶89人。城鎮人口占總人口21.5%(1981)。僧伽羅人是主要民族,占人口72%,操僧伽羅語,信佛教。泰米爾人占20.5%,主要分佈在東北部,中央省和烏沃省,操泰米爾語,信印度教。摩爾人占6.5%,操泰米爾語或僧伽羅語,信伊斯蘭教,分佈在沿海城市。此外有少數伯格人(混血人)、馬來人、歐洲人和原始部族維達人。

歷史悠久的文明古國。早在公元前即有維達人居住,後僧伽羅人移入,興修水利,灌溉農田,發展生產。1972年前,西方人稱為錫蘭,源自梵文意即僧伽羅人之島。中國晉代高僧法顯曾於公元410年從印度到達該島,稱為獅子國。7 世紀起阿拉伯人曾來此貿易。15世紀中國明代航海傢鄭和曾5次到達。13世紀泰米爾人移入,僧伽羅人逐步移向西南部,開辟稻田。1505年葡萄牙殖民者開始入侵,沿海地帶先後淪為葡、荷殖民地,島中央的康堤王國,仍保持獨立。1815年淪為英國殖民地,同時引進茶葉和橡膠,開辟種植園。經過斯裡蘭卡人民長期鬥爭,於1948年2月4日取得獨立,成為錫蘭自治領,1972年宣佈成立斯裡蘭卡共和國,1978年改稱為斯裡蘭卡民主社會主義共和國。

茶廠內景

茶廠內景

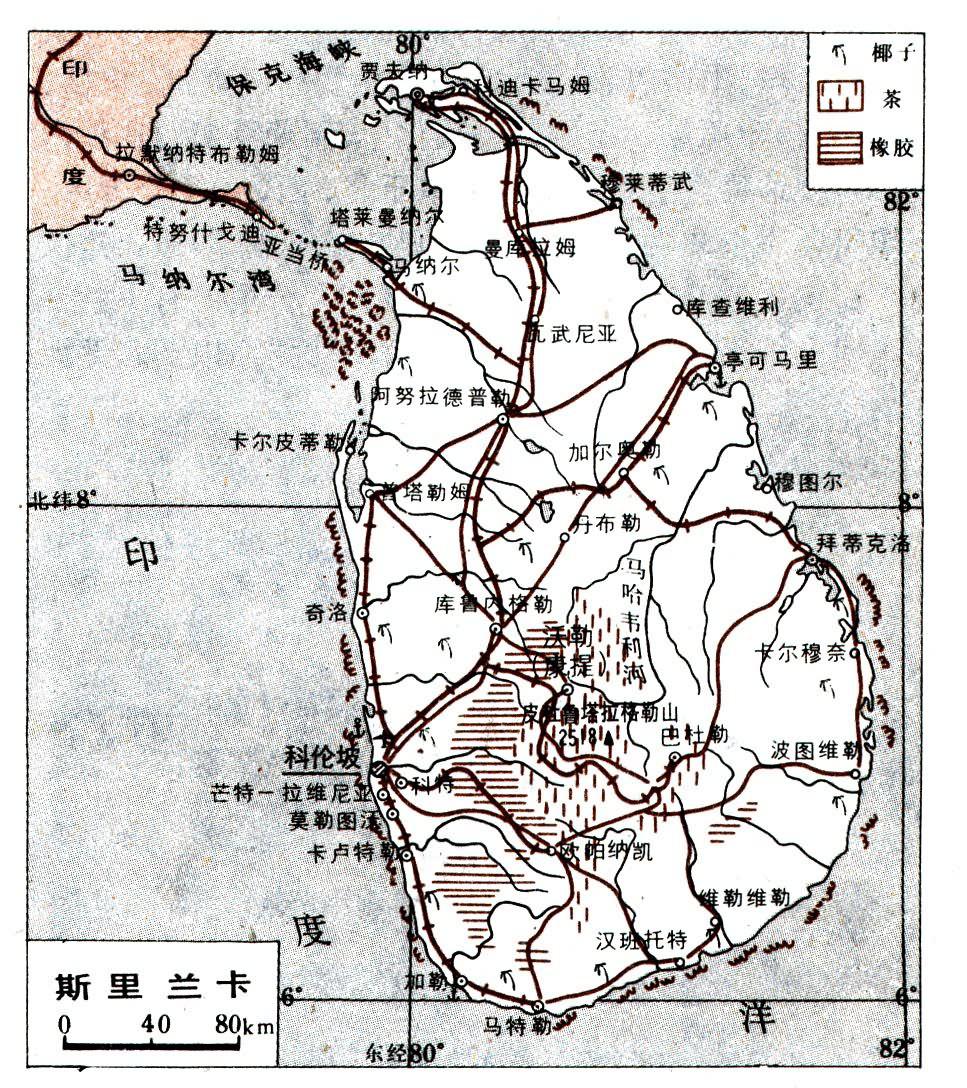

經濟地理 種植園經濟發達。全國約2/5勞動力從事農業,1982年農業產值占國內生產總值26%。可耕地面積216萬公頃,約占國土面積1/3。茶葉、橡膠和椰子三大經濟作物的種植面積合占全國耕地面積60%以上,出口值占出口總值44.6%(1982),是國傢經濟的支柱。茶葉和橡膠主要在種植園大面積生產。1982年茶葉產量19萬噸,居世界第三位。茶園分佈在潮濕帶,從西南平原到1800米的中央高地作梯田分佈,茶樹隨地勢的升高,植株變小,葉片芬芳,加以精細的采摘技術和加工制作工藝,“錫蘭紅茶”早就蜚聲於世界,為主要茶葉輸出國之一。橡膠園大部在潮濕帶300米以下的地方,主要橡膠區繞中央山地的西南和南部。1982年橡膠產量13.5萬噸,幾乎全部出口,產品占進入世界市場的天然橡膠5~6%(居第四位)。椰子以農傢經營為主,分佈在潮濕帶,從沿海向內地擴展,其產品椰油、椰幹、幹核等,除自用一部分外,均供出口。

水稻遍佈全島平原,在幹燥帶(占66%),10~3月降水充沛,是水稻耕作的大季;4~9月是旱季,部分要靠灌溉,為小季,播種面積往往隻及大季的一半。在潮濕帶(占34%)幾無大、小季之分,全年都可播種,但在西南季風盛行降水過量時,有洪澇災害。此外,在灌溉所不及的高地,還采用焚林墾地的遷徙農業(當地叫“契那”),種植旱稻、小米、玉米、高粱、棉花等。1982年稻谷產量215萬噸,基本自給。

礦藏鈦、石墨、鋯、寶石、磷灰石儲量豐富。其中以高質量的石墨和寶石著名,有紅寶石、藍寶石、貓兒眼等,古代阿拉伯人稱為“寶石島”。在亭可馬裡以北蘊有400萬噸的鈦鐵礦,開采可供輸出。此外中南部有儲量約700萬噸的鐵礦,幹燥帶沿海年產鹽13萬噸。工業以農產品加工為主,有制糖、榨油、橡膠輪胎、制革和造紙等工業。還有依靠進口原料的煉油、軋鋼、紡織、以及利用當地原料的水泥、陶瓷等工業。1978年以來大量引進外資,在科倫坡與尼甘佈之間設立貿易加工區,開拓國外市場,稱為“大科倫坡出口工業區”。

交通運輸系統良好。有公路3.8萬公裡,鐵路1526公裡,主要分佈在西南低地、中央高地和賈夫納半島。從馬納爾島到印度的班本島有輪渡。海運有本國的商船隊。科倫坡是主要商港,南岸的加勒港承擔部分出口貿易;東岸的亭可馬裡是重要的天然良港,過去英國在印度洋上的海軍基地,現兼作商港。科倫坡有國際航空站。獨立以來,隨著工業產品及其他農副產品出口的增加,茶葉、橡膠、椰子等傳統出口商品的比重漸降;進口以石油、機械裝備和汽車為主,還有少量小麥與金屬制品等。

地區經濟差異:①潮濕區。包括西南沿海平原和中央山地的西南部,面積占全國1/4,集中全國人口的71%,是茶葉、橡膠和椰子的集中產區。水稻一年兩熟,播種面積大季占55%,小季占45%。工業較發達,大部分集中在以科倫坡為中心的沿海城市。科倫坡行政區的城市人口占全國城市人口52%。②幹燥區。包括北、東北、東南部平原和中央山地的東北部,面積占全國3/4,而人口不到1/3。開發歷史雖久,但經濟不及西南潮濕區發達。稻田播種面積大季占73%,小季占27%。水利灌溉事業正在發展中,擴大稻田,增加產量,有很大潛力。