韓國行政、經濟、文化中心。位於朝鮮半島中部,臨近西海岸的漢江下遊右岸。面積627平方公裡。人口867.6萬(1982)。人口密度每平方公裡13836人。

地處廣州山脈餘脈圍繞的盆地內,北高南低、背山依水,地勢險要。漢江下遊由東向西迂回市區,寬1~2公裡。有清溪川、漢川等支流匯入,江中有汝矣島和蠶寶島。夏季炎熱,冬季嚴寒,年平均氣溫11.5℃,8月26.7℃,1月-4.7℃。年降水量1200毫米,70~80%集中於夏季。<

始建於公元前18年,稱慰禮城,後稱漢城。公元11世紀高麗國王建夏宮,後稱南京(漢陽府),並築城。此後,商業漸興。1392年後為高麗王國首都,稱漢城府。沿盆地邊緣築有東西最長4公裡、南北最寬5公裡的內城,設置4大門即東、西、南和紫霞門,面積16.3平方公裡,今已成為市中心,即鐘路區和中區,外緣北漢山一帶築有外城墻。1910年被日本帝國主義占領,1913年改稱“京城”。1945年復稱漢城,是朝鮮民主主義人民共和國憲法規定的首都。20世紀以來人口增長迅速。第二次世界大戰期間人口突破百萬(1942年為111.4萬人),成為朝鮮半島上的第一大城。戰後初期人口明顯減少。後隨著經濟的發展,市區擴展,人口迅速增加。1963~1972年人口增加282.1萬,年平均增長率高達9.6%。漢城集中韓國人口的20%以上。現已列入世界特大城市的行列。

漢城是行政、經濟管理機構集中的城市。在約200萬的產業人口中,商業、貿易、行政和服務性行業就業人員占69.4%。20世紀60年代以來工業有較大發展,是漢城—仁川工業地帶的核心,集中韓國工業企業總數的44%、工業產量的30~40%和工業就業人數的34%。以加工出口和勞動密集型產業為主,如石油加工、合成橡膠、皮革、食品、紡織和成衣等(造紙、印刷業產量占韓國的80%)。交通樞紐。鐵路有京原、京釜、京仁、京春、京義等線。公路縱橫交錯,與仁川、釜山、原州之間有高速公路相聯。市內有地下鐵路和高架公路。西部有金浦國際航空港。

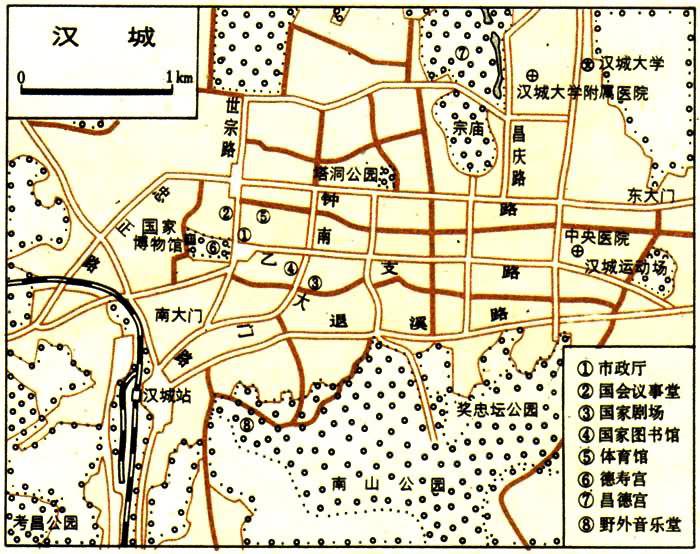

市區范圍包括以市中心向外半徑約15公裡的區域,劃分為17個區。分舊城區與新市區。舊城區是依據中國的古代城市建設規范“左廟、右社、前朝、後市”設計營造的。北嶽山麓為景福宮,左為王室宗廟,右為祈祭壇,現辟為社稷公園。市街呈方格狀。舊市街是漢城的中心,從中央廳往南的世宗路、太平路一帶是高麗李氏王朝以來形成的宮廳街,多行政機關。清溪川西岸的鐘路、忠武路是最繁榮的商業街,從市政府向東的乙支路一帶是經濟業務區。南大門和東大門為市場區,以出售衣料、食品、水產品和日用小雜貨為主。龍山區為舊工業區,多為軍事服務的工業。現代工業集中在永登浦區。60年代中期以來,新建有九老洞加工出口區,生產成衣、組裝傢用電器和玩具等。農業集中分佈在新並入市區的西、南部,以種植蔬菜、水果為主。有高等學校37所,多分佈在城市外圍,東北、西北部以及南部的山麓地帶,集中瞭韓國1/3的大學和1/2的大學生。70年代以來在城市周圍興建起多座衛星城市。