亞洲大陸東岸外的太平洋島國。西、北隔東海、黃海、日本海、鄂霍次克海與中國、朝鮮、蘇聯相望,東瀕太平洋。領土由北海道、本州、四國和九州4大島及附近3900多小島組成。面積377748平方公裡,其中4大島面積占95.4%。人口12104.7萬(1985)。首都東京都。

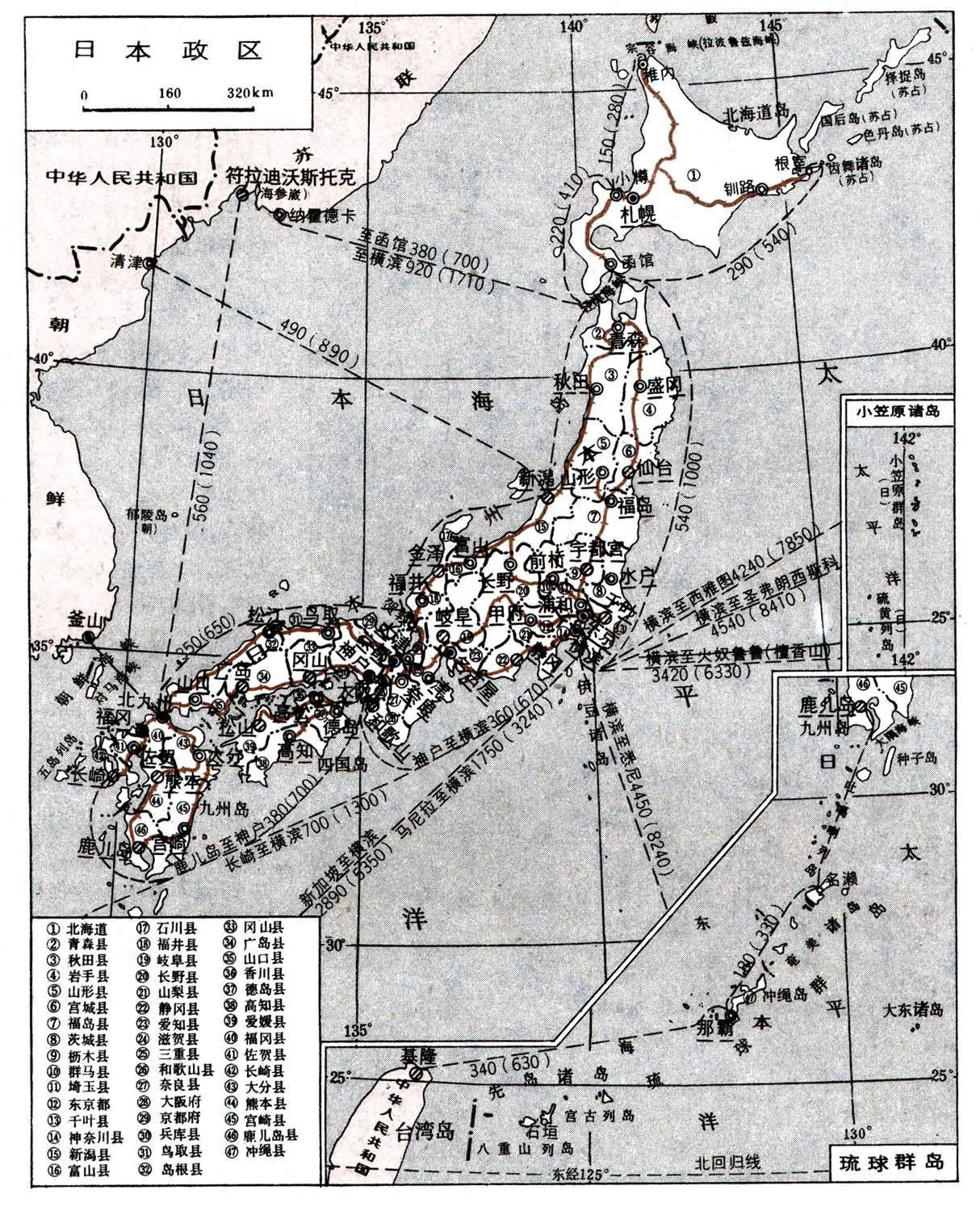

行政區劃分為1都1道2府43縣。縣以下為市、町(相當於鎮)、村。都道府縣又組合為8個地區(8大地方):北海道、東北、關東、中部、近畿、中國、四國和九州。隨著經經濟的發展,大地區內部出現地域分化。關東地區又分為南關東和北關東2區,中部地區分為東海、東山和北陸3區,中國地區分為山陰和山陽2區,九州分為北九州和南九州2區。即一般常用的13個地區。

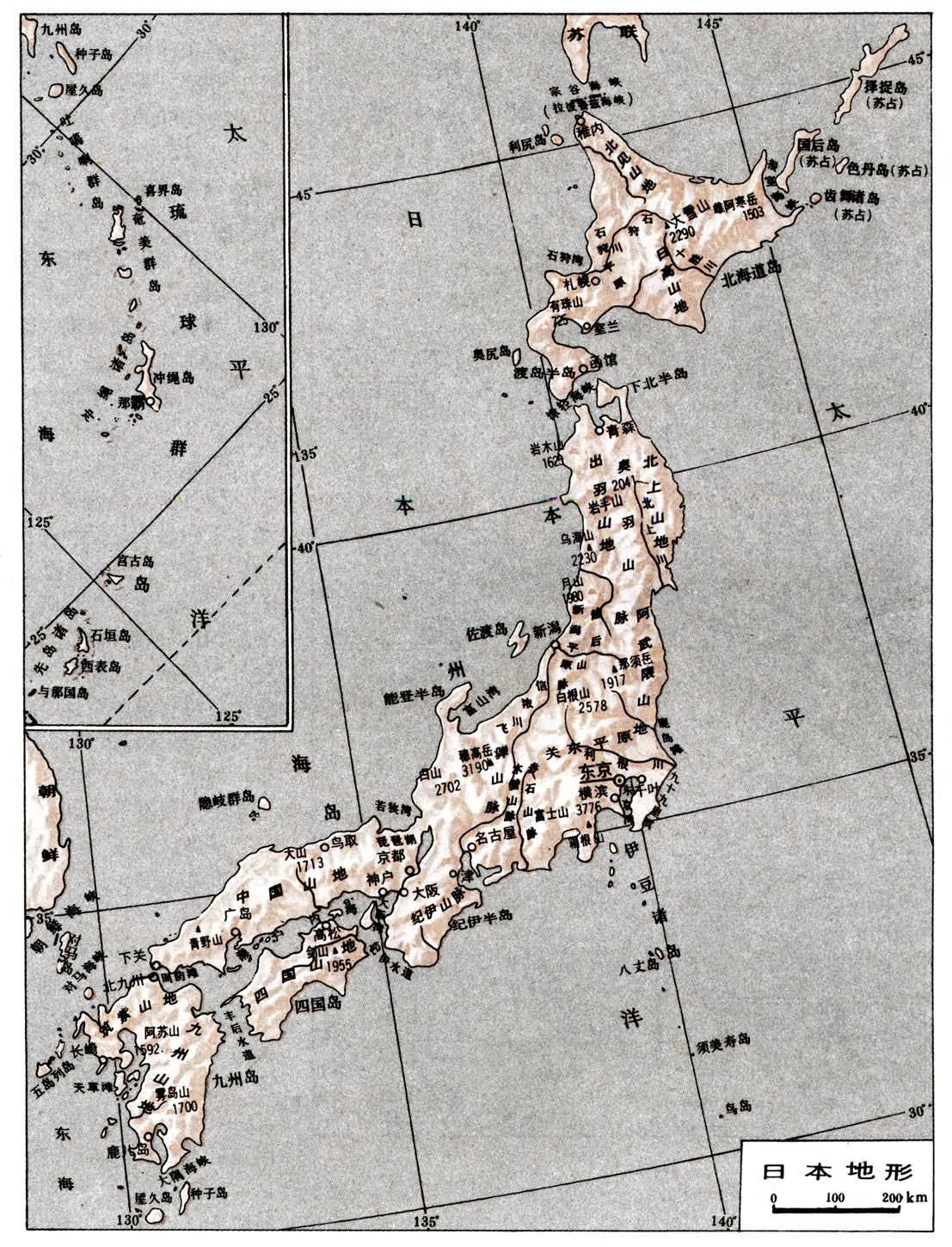

自然條件 地形 多山島國。弧形列島呈東北─西南走向,外臨深海溝,內接大陸架。山地和丘陵占國土面積75%,臺地占12%,平原低地占13%。

全境分為西南日本與東北日本兩大構造地形單元,以本州中部的中央地溝帶為界,是地質上重要分界線。中央地溝帶西境止於絲魚川—靜岡構造線,以西地勢高峻,飛(北阿爾卑斯)、木曾(中阿爾卑斯)、赤石(南阿爾卑斯)山脈有日本阿爾卑斯之稱,高峰均在3000米左右。赤石山脈的白根山(北嶽)海拔3192米,是全國非火山中最高峰。中央地溝帶東側由於第四紀火山噴出物的覆蓋,界線不明,除火山外地勢較低。西南日本又由中央構造線分為內外兩帶,中央構造線以北為內帶,以南為外帶。內帶花崗巖分佈較廣,包括飛、木曾、中國、築紫等山地,自飛等山脈向西橫貫中國和九州北部。其間小規模的盆地成為經濟活動中心。瀨戶內海為地層陷落海侵地帶,近畿中部則山地和盆地相間(京都、奈良盆地和大阪平原等)。外帶地層從北向南變質巖類、古生界、中生界呈帶狀分佈。由東向西依次為赤石、紀伊、四國、九州等山地。東北日本山脈南北縱貫,從北海道直達本州東北部。北海道主要為日高、北見等山脈;本州東北部則山脈和盆地、低地相間分佈,主要山脈有3列:東為北上、阿武隈山地,中為奧羽山脈,西為出羽和越後山脈。其中奧羽山脈為太平洋與日本海水系的分水嶺。東北日本山地也有內帶(西帶)和外帶(東帶)之分,其間以北上川—阿武隈川低地以西、奧羽山脈東緣和北海道的勇拂低地為界。外帶巖層較老,內帶較新。

著名火山國,境內有火山200多座,其中活火山70多座。火山(包括山麓地帶)約占國土面積10%。系環太平洋火山地震帶的一部分。根據巖漿活動的規律和噴出地表時的現象,分為東日本火山帶(包括原來劃分的千島、那須、鳥海、富士和乘鞍火山帶)與西日本火山帶(包括大山和霧島火山帶)。其中富士火山帶的富士山海拔3776米,為日本第一高峰。全國溫泉(水溫25℃以上)眾多,共計19052處(1980),其成因多與火山活動相關。著名溫泉有熱海(靜岡縣)、別府(大分縣)、箱根(神奈川縣)等地,多成為旅遊和療養勝地。地震十分頻繁,全國每年發生5000~10000次地震,平均每天20次左右,其中有感地震平均每天4~5次,破壞性地震平均約3年1次。歷史上較大的地震有2000多次。1923年的關東大地震,相模灘海底升降幅度達幾百米,引起巨大海嘯,造成嚴重傷亡和破壞。

平原狹小零散,分佈於大河下遊及沿海一帶。關東平原最大,面積亦僅1.6萬平方公裡,其他為石狩、新潟、濃尾和大阪等平原,面積雖也都很小,但對日本經濟生活卻有重要意義。特別是關東、濃尾、大阪3個平原,人口稠密,工廠聚集,城市毗連,為日本經濟最發達地區。

海岸線漫長而曲折,長達2.9萬多公裡,是世界上海岸線最長的國傢之一。沿岸多島嶼、半島、海灣及天然良港。海岸地貌類型復雜多樣:九州西北部與豐後水道沿岸、東北地區的三陸海岸(巖手縣宮古以南)、瀨戶內海沿岸以及日本海側的若狹灣岸等為沉降海岸,曲折、多島與半島,特別是三陸、豐後水道沿岸、若狹灣為典型的裡亞斯式海岸。而東京灣的灣頭為河口三角洲。鹿島灘和九十九裡濱、薩摩半島西岸(吹上濱)、鳥取等地沿岸為砂岸,砂丘發達。北海道多上升海岸。琉球群島等為上升的珊瑚礁海岸。20世紀50年代後期以來,日本在臨海地帶大規模填海造陸,建深水碼頭和現代化大型工業基地。人工海岸現已達8600公裡,約占海岸線總長的1/4以上,東京灣與大阪灣岸線,85%以上是人工海岸。

對日本群島影響較大的海流主要有兩支:黑潮暖流(日本海流)沿日本列島東側北上,其分支為對馬海流;親潮寒流沿千島群島南下,寒、暖流交匯於本州東北部海域,形成良好的漁場。

礦產資源 由於地殼變動劇烈、地質構造復雜,因而地下資源種類繁多,但儲量少且分佈零散。煤炭儲量約90億噸,北海道、九州及本州常磐等地為主要煤田區;九州的三池煤田煤質優良。築豐煤田在日本工業發展中曾起過很大作用,現已衰落。北海道的石狩、釧路煤田,煤質亦較優良。石油藏量少,主要分佈於新潟,秋田2縣。天然氣產於新潟、千葉兩縣。鐵礦資源貧乏,儲量僅有417.5萬噸(1980),主要分佈於釜石(巖手縣)、赤谷(新潟縣)等地。銅礦儲量96.1萬噸,分佈於秋田等地。曾經有名的足尾、別子及下川(北海道)、日立銅礦已關閉。鉛,鋅主要分佈於秋田、岐阜和北海道。此外有金(鹿兒島)、銀(鹿兒島、秋田等地)、錫(兵庫)等。

氣候 主要屬溫帶海洋性季風型。由於列島地居中緯,又處於亞歐大陸與太平洋之間,北方的西伯利亞氣團、鄂霍次克海氣團和南方的小笠原氣團、長江氣團等勢力的消長、強弱,寒、暖流的流經以及境內多山,且縱貫中部的山脈地勢較高等各種因素的影響,形成瞭日本氣候的主要特點:大部分地區終年溫和濕潤,冬無嚴寒,夏無酷熱。年平均氣溫多在12~18℃之間,僅北海道(6~8℃)與本州北端(9℃左右)略低,南部的沖繩較高(那霸22.4℃)。最熱月 (8月)平均氣溫20~28℃,最冷月(1月)平均氣溫除北海道(-8℃)與本州北端(-1℃左右)外,均在0℃以上(東京4.7℃)。雨量豐富,各地年降水量800~2500毫米,最高達4000多毫米。冬季大部分地區有雪,北海道、東北、北陸等地降雪較多。6月中旬至7月中旬為梅雨季節。8~9月多臺風。9月多秋雨。季節變化明顯,四季分明。由於國土狹長,四大島連同沖繩島南北跨緯度21度,自北向南包括寒溫帶、溫帶和亞熱帶3個氣候帶(大部分地區屬溫帶),氣候地區差異明顯。夏季南北氣溫變化較小,冬季差異大。如1月平均氣溫北海道的旭川為-7.8℃,南部沖繩的那霸為16℃。東西之間的地區差異尤為明顯,冬季來自大陸的西北季風,越過日本海,攜帶大量水汽,登陸後受山地的影響,使西岸的日本海側多雪,北陸為降水最多地區(福井1月降水量325毫米);東岸太平洋斜面則天氣晴朗幹燥(東京1月降水量僅54毫米)。夏季盛行來自太平洋的東南季風,太平洋斜面多雨,日本海一側相對少雨。瀨戶內海沿岸冬夏受南北山地阻擋,雨量較少。由於氣候地區差異大,有利於發展多種作物;季風氣候,雨熱同季,尤其是梅雨對於水稻生長有利。但亦常有災害性天氣。

水系 具有河網密、流程短、流域面積小、河床坡度大、水量充沛、水勢湍急、水力資源豐富的特點,但不利於航運。徑流量年變化與季節變化大,汛期易澇,枯期易旱。最長河流為信濃川,幹流長367公裡;其次為利根川,長322公裡,流域面積(1.68萬平方公裡)則居全國首位。此外,沒有超過300公裡長的河流。水力蘊藏量達5185萬千瓦。年降水總量6749億噸中約1/3可資利用。地下水資源很豐富,且水質優良,為生產及城鄉生活廣泛利用。但在人口稠密、工業聚集的大阪灣岸、京濱和名古屋等地區,由於汲水過多,引起地下水位下降和地面沉降。

湖泊多集中於東北部,北海道最多,西南地區較少。琵琶湖面積最大(673.77平方公裡),水量豐富,水質優良,吸引人造纖維等耗水量大的工廠分佈;田澤湖(秋田縣)最深(423.4米)。各地湖泊對於供水、航運等起一定的作用,並多辟為旅遊區。

植被與土壤 境內擁有從寒溫帶到亞熱帶的各種植物資源。森林資源尤富,是世界上森林覆蓋率最大的國傢之一,覆蓋率達66.8%,林木蓄積量24.8億立方米。北海道、中部、東北3地區森林面積占全國的60%。蝦夷松、冷杉等針葉樹與山毛櫸、楓和橡樹為代表的常綠闊葉林從北向南和由高地向低地分佈。草原面積極小。地帶性土壤以森林土壤為主,多呈酸性。有3個主要土壤帶,自北而南依次為森林灰化土、棕色森林土和紅色土。非地帶性土壤分佈亦較廣泛,水稻土各地均有分佈,北海道地區有泥炭土和沼澤土,九州南部與北海道東南部多火山灰土,河流中下遊與河口地帶多沖積土。大部分山區土層薄,土壤貧瘠,不利耕作。

居民 第二次世界大戰前人口出生率與死亡率均較高,自然增長率為14.9‰。戰後人口增長曾一度較快,40年代末期自然增長率高達21‰。50年代初節制生育工作普遍展開,出生率顯著降低,死亡率也在下降。1955年自然增長率降至12‰。70年代初雖又出現一次高峰,但總的趨勢是持續下降。1981年自然增長率為6.9‰。在不長的時期內人口由高出生率、高死亡率迅速轉變為低出生率、低死亡率,這是日本人口增長的重大變化。人口高齡化的趨向比較顯著,1950年65歲以上老年人口比例為4.9%,1981年上升為9.3%。

人口地域分佈,疏密相差懸殊。南關東、近畿、東海3地區占全國人口半數以上,其中東京(23區)、大阪、名古屋3大城市人口高度集中。人口密度平均每平方公裡320人,最高地區為東京都(每平方公裡5404人)和大阪府(4438人),其中東京(23區)人口密度更高達1萬人以上。人口稀疏地區為北海道、山陰和四國南部及東北地方各縣,其中北海道人口密度僅67.9人。隨著工業化和城市化的發展,城鄉人口分佈發生顯著變化。1950年城市人口僅占全國人口37.5%,1982年則上升為76%。“人口集中地區”即實際市區的人口,占總人口的59.7%。在全國653個城市中,人口百萬以上的城市有11個:東京(23區)、橫濱、大阪、名古屋、京都、札幌、神戶、福岡、北九州、川崎、廣島,其中,大部分分佈於太平洋帶狀工業地帶。從東京到大阪城市群呈帶狀相連,形成瞭東海道大城市帶。

人口絕大多數為大和民族。少數民族阿伊努人僅有1.5萬人左右,居住於北海道太平洋沿岸一帶,從事漁業和農業生產。居民多信神道和佛教。日本語為國語。

地域開發過程 早在彌生時代(公元前2、3世紀至公元3世紀),從中國傳入水稻栽培技術並由北九州向東傳播,成為日本的傳統農業。約在公元3~4世紀,成為統一的國傢。公元645年大化改新,建立以天皇為中心的中央集權國傢。全國設置京師和畿內(首都及其周圍地區)以及國、郡、裡的行政區劃。公元710年建平城京(奈良),794年遷都平安京(京都)。全境共分60餘國(下設郡、裡),畿內5國為核心地帶。以帝都為中心設東海、山陽、山陰等7道,即通稱的5畿7道。“國”作為行政區劃的名稱沿用1000多年。明治維新(1868)後,國制雖已廢止,但作為傳統的國名,迄今仍常使用。

古代日本與中國交往很多,曾多次派出遣隋使、遣唐使到中國進行文化交流,吸取中國的文化與生產技術。中國唐代高僧鑒真等也東渡日本。

12世紀末葉以後,農業開發有進一步的發展,特別是到江戶時代(1603~1867),治水與灌溉技術的進步促進瞭新田開發。水田的迅速增加為以水稻為中心的耕作體系奠定瞭基礎。棉花、茶、桑等經濟作物亦有發展。絲綢、陶瓷等手工業以及水陸交通運輸迅速發展,並對東南亞各地進行海上貿易。1639年開始奉行鎖國政策,僅以長崎為對外貿易港口。商品經濟的發展促進瞭城市的形成和發展。城市中除帝都外,有各藩(諸侯)的政治、經濟、交通中心城下町(諸侯城堡附近發展起來的城鎮)以及商業、交通、宗教等城鎮。現在都道府縣47個行政中心有33個是原來的城下町。江戶、大阪、京都為當時的三大城市,號稱“三都”。

1868年明治維新使日本走上資本主義道路。1871年“廢藩置縣”,後歷經變更,形成今日的行政建制。維新初期,吸引國外新技術,輸入近代機器,設立官營模范工廠(後轉讓給資本傢),為日本近代工業的開端。同時修築鐵路並開辟瞭遠洋航線。19世紀80年代初,開始瞭以紡織工業為中心的產業革命。

1894年發動侵略中國的甲午戰爭,侵占瞭中國的臺灣和澎湖列島,攫取瞭巨額賠款,增強其軍事經濟力量,加速進入帝國主義的進程。日俄戰爭(1904~1905)後,在中國東北以旅大和南滿鐵路沿線為據點進行軍事、政治、經濟侵略。1910年吞並朝鮮。在掠奪中國東北和朝鮮礦產資源基礎上,發展瞭為軍事服務的采礦、冶金、機械等工業部門,第一次世界大戰時重工業、化學工業迅速發展,經濟急劇增長,成為新興的帝國主義國傢。工業向京濱、阪神、中京和北九州聚集,至20世紀20年代逐漸形成瞭四大工業地帶,並由農業國轉為工農業國。1931年發動“九·一八”事變,占領中國東北。1937年發動全面侵華戰爭。1914年發動太平洋戰爭。1945年戰敗,經濟陷於全面崩潰的境地。戰後,日本政府根據各個時期經濟、社會各方面的情況和特點,有重點地開發、整治國土,以工業重新佈局為中心,調整地域經濟結構,促進瞭經濟發展。

經濟地理 20世紀50年代初至70年代中期,世界資本主義市場的石油、原料和農產品供應充足,價格低廉,美國侵朝、侵越戰爭的軍事訂貨和經濟“援助”,刺激瞭日本工業的發展;加之國防開支小、勞力資源豐富、工資低以及島國位置和多優良港灣等有利條件,並重視引進新技術和更新設備,從而推動瞭日本經濟的高速發展和全面增長。

戰後初期,國民生產總值曾居資本主義世界第六位(1950)。經過十幾年時間,相繼超過西歐諸國,到1968年僅次於美國,躍居第二位。隨著“技術革新”、“能源革命”,生產規模與工業內部結構都已達到世界先進水平。船舶、汽車、鋼鐵、電子計算機、數控機床、合成纖維等主要工業產品產量均居世界前列。在經濟增長的同時,出口貿易也急劇增加,成為資本主義國傢中次於美國和聯邦德國的第三大貿易國。1960~1970年經濟年增長率11.2%,為戰前的2倍多。1973年石油危機之後,增長率下降,保持在5%左右的水平上。

資源貧乏,工業原料、燃料自給率極低。尤其是戰後,資源、能源消費量劇增,需大量進口,如石油需要量的99.8%、煤炭的70~80%、鐵礦石的99.5%均依賴進口,鎳、鈾、磷礦石、羊毛、棉花等原料則全靠輸入。同時,工業產品又需要出口。因此在經濟上嚴重依賴對外貿易。

隨著經濟的發展,產業結構也在不斷變化。變化的趨勢和特點是第一產業比重迅速下降,第二、第三產業比重上升。1950~1982年,各部門就業構成的變化相應是:第一產業由48.3%降為9.9%,第二產業由21.9%上升為34.3%(1979年為34.6%,有停滯趨勢),第三產業由29.7%上升為55.6%。作為產業結構核心的重工業、化學工業,其產值在制造業總產值中的比重1955年為39.8%,1983年則為61.8%。

工業 發達的工業國傢。工業產值占工農業總產值90%。戰後初期(1946~1950)工業的恢復和發展以輕工業為重點。50年代以後轉為以重、化學工業為中心。70年代重、化學工業中的部門結構由大量消耗能源和資源的基礎材料部門(鋼鐵、石油化工等)向節約能源、原料和深度加工的部門轉變。80年代初提出“技術立國”的方針,產業部門進一步朝著技術(知識)密集型的方向發展。

臨海分佈是日本工業地理的突出特點。第二次世界大戰後,工業急劇發展,原有四大工業地帶因人口和工業過度集中而不斷向外延展,在瀨戶內海一帶形成瞭以重工業、化學工業為主的新興工業地帶,從而聯結為包括五大工業地帶及其周圍新工業區的太平洋帶狀工業地帶。集中瞭全國工業產值的3/4,特別是三灣(東京灣、伊勢灣、大阪灣)一海(瀨戶內海)地區集中瞭全國鋼鐵生產能力的88%、石油精煉的84%和石油化工的94%。為瞭解決因大工業地帶人口與工業過度聚集所造成的公害嚴重、工業配置條件與生活環境惡化等問題,日本政府於60年代前半期先後指定瞭15個新產業城市和6個“工業特別整備地區”,其後又限制大城市新設工廠以及將關東、近畿臨海等工業聚集地區的工廠外遷。近年來,高技術產業發展,部分產品“輕薄短小”,多利用於航空運輸;1984年政府批準建14個技術城,工業有臨空型和向地方分散佈局的趨向。

能源工業戰後恢復時期曾以增產煤為重點。60年代以後石油占主要地位。到1973年,石油在能源構成中曾一度占77.6%。石油危機之後,力圖節省能源並開辟利用多種能源的途徑。1983年能源構成比例是:石油60.9%,煤炭18.2%,水力發電5.7%,核能發電7.4%,其他為液化天然氣與地熱發電等(均按熱量單位計算)。日本的煤產量1961年曾達5541萬噸,1983年為1669.4萬噸,其中北海道(占61.3%)和九州(占38.2%)的煤田產量共占總產量99.5%。本國原油年產量僅40萬噸(自給率為0.2%),其中80%產於新潟縣。進口原油為2.1億噸(1980),主要來自中東的沙特阿拉伯等國,占原油輸入量的70%以上。戰後日本電力工業發展迅速,1985年發電量5897億度,居資本主義世界第二位(次於美國)。戰前(1935)以水力發電為主,戰後則以火力發電為主。火電站主要分佈於大城市及其附近地區。60年代中期核能與地熱發電站相繼建立,前者主要分佈於福井和福島兩縣,後者主要分佈於東北和九州地區。

鋼鐵和有色冶金工業的產值分別占制造業總產值的6.8%和2.9%(1983)。戰後采用現代化先進技術與合理佈局,鋼鐵工業發展迅速。1943年鋼產量僅765萬噸,1973年以來產量一直在1億噸以上,1985年鋼產量10528萬噸,居世界第二位。鋼鐵工業主要原料依靠進口。鐵礦石來自澳大利亞(占44%)、巴西、印度等國。煉焦煤來自澳大利亞(占44%)和美國等。鋼鐵工業生產大型化,工廠多集中於太平洋沿岸。21個鋼鐵聯合企業生產瞭全部生鐵及絕大部分鋼和鋼材。大型聯合鋼鐵企業臨海佈局,以堺、和歌山和加古川等為中心的近畿臨海和以君津、千葉、鹿島、扇島等為中心的關東臨海為兩大鋼鐵工業區。瀨戶內海沿岸的福山和水島(在倉敷市)鋼鐵廠規模都居世界前列。北九州的八幡、大分和伊勢灣的東海鋼鐵廠亦甚重要。此外,有色金屬(銅、鉛、鋅、鋁、鎳等)冶煉亦相當發達。

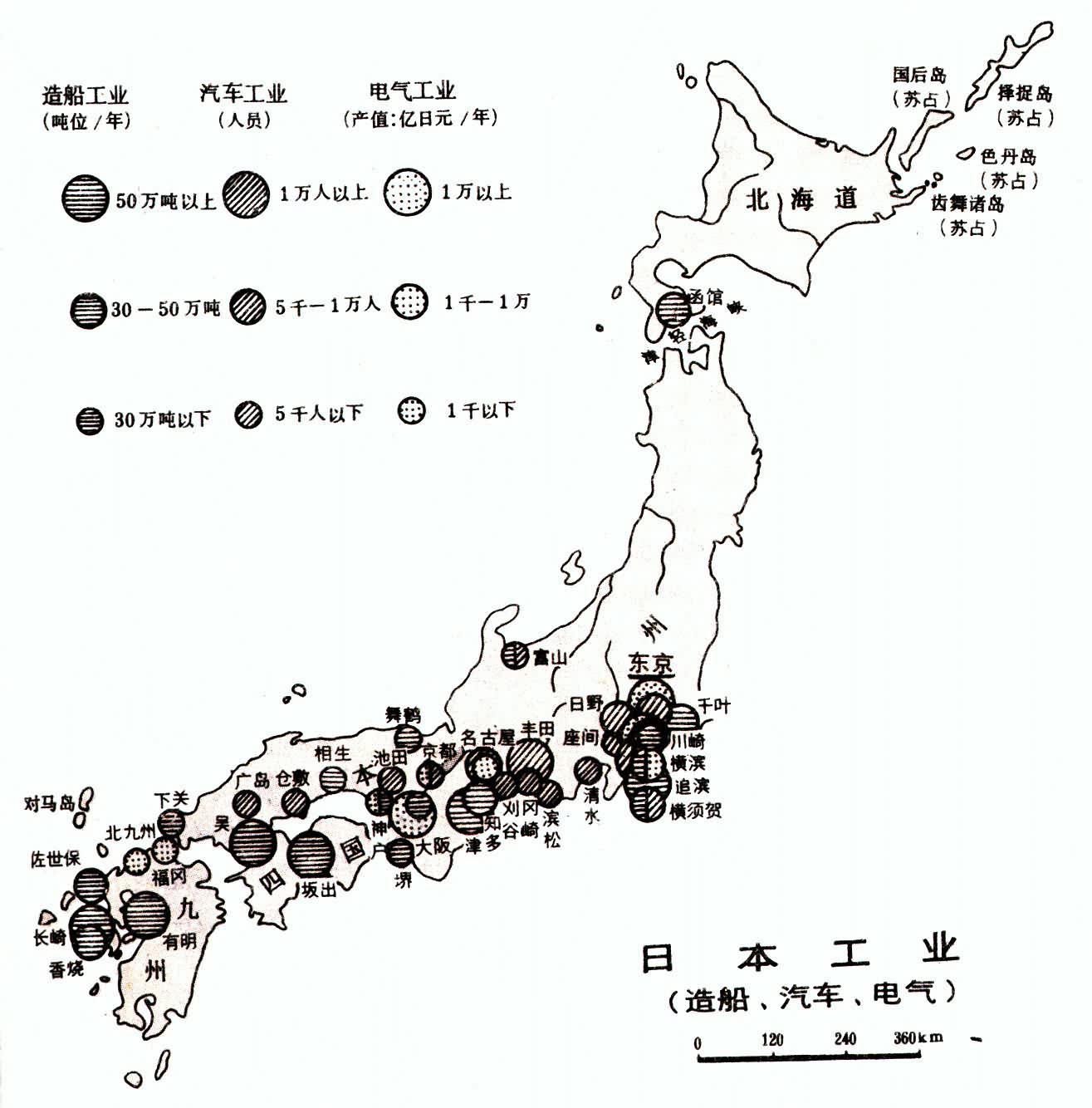

機械工業是最大工業部門,以汽車、造船和電機工業為重要。汽車工業是日本經濟增長的主要支柱之一,其中小轎車發展最快。1985年汽車產量1227萬輛,從1980年起一直居世界首位。汽車工業主要分佈於京濱與中京兩大地區。豐田市是著名的汽車生產專業化城市。造船是日本老工業部門。1956年以來,造船噸位長期居世界首位(1981年100總噸以上的鋼船建造量為928艘,828.9萬總噸),有“造船王國”之稱。60年代以來,超大型油輪和高速集裝箱船等各種專用貨船迅速發展。大型造船廠主要分佈於以長崎為中心的九州西北部沿海一帶和瀨戶內海沿岸、京濱、阪神以及東海地區。生產設備能力最大的船塢在長崎、香燒、有明、吳、坂出、追濱、千葉等地。50年代下半期以後,傢用電器高速增長,新產品相繼出現。60年代後期以來,廣泛應用電子計算機和電子儀表,電子工業在制造業中的比重大幅度提高(1979~1983年由5.8%上升為13.4%)。精密機械工業亦有發展,光學儀器、鐘表等在世界占重要地位。京濱工業地帶為電子與精密機械工業最大中心。大阪近郊以生產傢用電器為主,亦有其他電子工業分佈。諏訪地區(長野縣)為內陸的精密機械工業中心。近年來,電子計算機、數控機床、通信設備、機器人等工業發展迅速。

第二次世界大戰後,化學工業結構發生瞭巨大變化。戰前以無機化學工業為主,50年代末期以來形成瞭以石油化工為中心的化學工業體系。有機化學工業產值占化學工業總產值的77.6%(1981)。石油化學工業是以現代化技術裝備的新興部門,1982年共有大型聯合企業17座,乙烯生產能力為499萬噸,在資本主義國傢中僅次於美國居第二位。石油化工主要集中於關東臨海與瀨戶內海沿岸,占乙烯生產能力2/3以上。較大石油化工中心為市原、川崎、水島、鹿島和伊勢灣岸的四日市。

農業 在現代日本國民經濟中,農業居次要地位。20世紀50~60年代,農業尚能供應食用品的需要。隨著以工業為主的國民經濟迅速發展,農業日趨下降。耕地面積1960年為607萬公頃,1984年縮減到539.6萬公頃。農業就業人口逐年下降。專業農戶減少,兼業農戶增加(農業收入超過非農業收入者為第一種兼業農戶,反之,為第二種兼業農戶),1982年兼業農戶已占總農戶的70%。食用農產品自給率下降,農產品進口增加。1960~1980年,食用農產品綜合自給率由90%下降到72%,谷物自給率由82%降為33%,同期全部農產品進口量增加瞭4.5倍。

農業用地面積狹小,僅占國土總面積14.8%。其中,絕大部分為耕地(97%),放牧地與草場僅占3%。農業以個體經營為主,規模小而零散。平均每戶耕地1.2公頃,耕地在0.5公頃以下的農戶占總農戶的41%。僅北海道的農牧場較發達,規模較大。農業生產集約化,單位面積的施肥量、投入勞力與機械都較高,同時改良品種,改進耕作技術等,提高瞭單位面積產量。1960~1980年20年間耕地面積與就業人口雖大幅度減少,但農業生產卻增長瞭30%。第二次世界大戰後,畜產、蔬菜、水果的栽培發展較快,這與戰後日本人民食物消費構成的變化有關。

水稻為最主要的農作物。因季風氣候、雨熱同季等有利條件,適於水稻的生長,絕大部分農戶從事水稻耕作。水田常占耕地面積的50%以上,稻谷年產量1000萬噸左右,占谷物總產量90%以上(1982)。單位面積產量平均每公頃4.6噸。稻米自給有餘。水稻分佈較廣,東北、北陸和北海道3地區的收獲量占全國總收獲量47%,而人口僅占17.5%,每年有大量稻米外運,為日本最重要的商品糧基地。小麥年產量74萬噸(1982),自給率為10%左右,絕大部分需要進口,主要分佈於北海道(占49.6%)、東北、關東等地。第二次世界大戰後蔬菜種植業發展迅速,1960年蔬菜占農業產值9.1%,1980年占17.5%。除栽培於市郊外,還建立瞭溫室和高冷地蔬菜基地。第二次世界大戰後,果樹栽培面積和水果產量都在擴大和提高。柑橘栽培於千葉、神奈川以南、愛媛、靜岡、和歌山以及以佐賀為中心的九州西北部一帶。蘋果以東北地區的青森和中部山地的長野兩縣產量最高,占總產量73%(1981)。葡萄與桃的生產,山梨縣居首位。鳥取產日本梨有名。其他還有大豆、煙草、茶和植桑養蠶業等。

傢畜飼養業以乳用、肉用牛和豬等發展較快。1982年乳用牛210萬頭,主要分佈於北海道。肉用牛以鹿兒島、北海道為主。養豬業茨城縣居首位。養雞業發展亦甚迅速,鹿兒島居首位。肉類自給率達81%。

世界森林覆蓋率最高的國傢之一,但林業生產不能自給,國產木材占需要量的43.7%,一半以上的木材依賴國外進口。原木主要產於北海道和東北兩地,共占原木產量44.2%(1984)。

發展漁業條件優越,寒、暖流相匯於東北地區的海域,魚類資源豐富,沿岸多優良港灣且有發達的造船業。在歷史上即為海洋漁業發達的國傢之一。1981年水產總產量約1131萬多噸,其中海洋漁獲量1000多萬噸,居世界首位。其中,近海漁業占一半以上,以沙丁魚最多,其次為鱈、青花魚、金槍魚等。海水養殖業占水產總量8.5%,除魚類外,還養殖珍珠貝、牡蠣及海帶等。淡水捕漁和養殖業規模不大,僅占水產總量1.9%。全國漁獲量最高地區為北海道,其次為東北、九州和關東,共占全部漁獲量的3/4。主要漁港為釧路、八戶、銚子、燒津、長崎、福岡等地。

交通運輸與對外貿易 隨著國民經濟的發展,已形成瞭以海運為主的海陸空密切結合的現代化交通運輸體系。在國內貨運中,沿海航運起重要作用,占總貨運量50%。其次為汽車運輸(42%)和鐵路運輸。在客運中,汽車占55%以上,鐵路占40%(1960年度曾占75.8%)。對外貿易則主要依靠遠洋航運。

鐵路營業裡程2.7萬公裡,其中電氣化鐵路1.33萬公裡。鐵路幹線適應多山島國和經濟活動的特點,多分佈於臨海且與海岸線平行。太平洋沿岸主要幹線以東京為中心,東海道幹線(東京—橫濱—名古屋—大阪—神戶)為主軸,西南接山陽幹線(神戶—下關—門司),沿瀨戶內海北岸經本州島西南端的關門海峽隧道直達北九州;由東京經大宮到青森的東北幹線,縱貫東北地區關借青函隧道與北海道相連,由東北到西南連成一體。其中東海道與山陽幹線貫穿於日本經濟的中樞──太平洋帶狀工業地帶,其重要性尤為突出。日本海沿岸有羽越(新津—秋田)、信越(高崎—長野—新潟)、北陸(從直江津與信越幹線相接至米原)和山陰(京都—福知山—幡生)諸幹線,內陸地區東北部的奧羽幹線(福島—秋田—青森)和中部地方的中央幹線(東京—甲府—名古屋)亦甚重要。60年代以來陸續完成瞭東京—新大阪(在大阪市淀川區)的東海道新幹線(即高速鐵路)和西行至博多(福岡)的山陽新幹線,全程1000多公裡。還建成瞭大宮—盛岡間的東北新幹線,大宮—新潟間的上越新幹線。

公路總長112.3萬公裡,其中高速公路長3200公裡。汽車總數為4205萬輛(1983),其中乘用車2639萬輛,次於美國居資本主義世界第二位。60年代中期以後相繼建成名神高速公路(從名古屋北的小牧到西宮,長189.7公裡)和東名高速公路(東京—小牧,長346.7公裡)。80年代還修建瞭北至青森、西南達九州的熊本高速公路。今後將轉向橫斷高速公路的修築,以建立新的公路交通體系。

海運對於日本經濟的發展起重要作用。擁有一支大規模的海上船隊,100總噸以上的鋼船為8744艘,3985.3萬總噸,居世界前列,與世界各地都有航線相通。遠洋航運量達6.45億噸(1981)。日本群島有1000多個港口(漁港除外),其中重要港口約100個,特定重要港灣17個,除北九州、室蘭和新潟外,均分佈於太平洋和瀨戶內海沿岸。最主要的貿易港為橫濱、神戶、名古屋、東京、千葉、大阪和川崎。第二次世界大戰後,隨著貨運量的增長,除對原有港口改建和擴建外,並在填海造陸的工業基地建設新港,如水島、鹿島等。與此同時,還在大海港的外側建人工港島和在大港口建設現代化的專業碼頭。航空運輸亦較發達。1980年國內航線運行距離為2.2億公裡,國際航線為1.5億公裡。貨運量約為18.7億噸公裡,客運量達531億人公裡。有新東京國際機場(成田)、東京(羽田)和大阪(伊丹附近)等國際機場。

日本是“加工貿易”型國傢。對外貿易在國民經濟中有極重要的地位。第二次世界大戰後,對外貿易增長迅速。在進出口額中,出超年份居多。出口品中重、化工業品占85%(1982),其中汽車、船舶、其他機械品、鋼鐵四大類占67%,紡織品隻占4.5%。近年來,鋼鐵、船舶轉下降,電子工業制品上升,貿易有內向趨勢。進口品中以工業原料和燃料為主,重工業、化學工業原料約占一半,僅原油一項就占35%,其他為煤炭、鐵礦石等。就地區而言,亞洲在日本進、出口額中均占第一位,其次為北美洲。按國別而論,美國居首位,在出口與進口額中分別占26.2%和18.3%(1982)。與中東產油國、印度尼西亞和澳大利亞的貿易額亦較高。中日兩國貿易額日益增加。

地區經濟差異 ①關東地區。足柄、箱根和碓冰山卡以東和陸奧(東北地區)以南的本州東南部地區。首都所在地,全國經濟、文化中樞地帶。包括東京都及其附近6縣(茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、神奈川)和太平洋中伊豆、小笠原諸島(屬東京都)。面積占全國面積8.56%,人口占30.2%(1985)。地勢西北高,東南低。西部與北部為山地,東部與南部臨太平洋和東京灣。大部地區為關東平原,臺地與低地相間、利根川、荒川等河流貫。氣候溫和,冬少雨,多晴天,夏秋多雨。

12世紀末倉設立慕府,關東逐漸發展。1603年德川幕府設於江戶以後,興修水利,治理利根川,開發新田,發展農業和整治交通。明治維新後,資本主義經濟發展,關東地位日益上升。第二次世界大戰後成為全國居首位的經濟區。

關東經濟南北差異顯著。南關東是全國經濟發展水平最高地區。面積隻占全國3.6%,而人口卻占24%強(占關東地區82%)。人口密度每平方公裡2227人。在產業結構中,第二產業和第三產業分別占35%和64.3%,第一產業占0.7%(產值)。工業產值約占關東地區4/5,占全國26%強。工廠與城市密集,區內經濟緊密聯系。以東京(23區)、川崎、橫濱為中心的京濱工業地帶,是全國首要工業地帶和高技術產業研究、開發基地。工業產值占全國17.3%(1983),與京葉工業地帶合計占22%。重、化學工業比率高,其中機械工業占突出地位,為全國最大機械工業中心。主要部門為汽車、電子、精密機械、機床和造船等。石油化學與鋼鐵工業亦居全國前列。輕工業中印刷出版工業約占全國的50%(1983)。是以重、化學工業為主的綜合發展的工業地帶。唯紡織工業較薄弱。工業地域結構:川崎鶴見地區(臨海區)在填海造陸地區,鋼鐵、石油化學、造船等大規模工廠群集;東京的南部和川崎、橫濱的內陸一帶為汽車、電機、精密機械等機械工業集中地;隅田川以東的江東地區是京濱工業地帶最早發展的地區,多輕工業,中小企業密集。印刷出版工業集中於東京中部。其北部和埼玉縣川口一帶機械工業則較多,為新興工業區;第二次世界大戰後興起的京葉工業地帶,主要工業部門為石油、石油化學、鋼鐵工業,企業規模大、設備新,通常把京葉工業地帶作為京濱工業地帶的組成部分。60年代後半期以來京濱工業地帶不斷向外延展,使東京大城市地區的范圍益形擴大。南關東的農業除水田外,還種植蔬菜、花卉等園藝作物以及飼養乳牛等。關東也是日本海陸空交通樞紐地帶和商業最發達地區。有110多個城市,約占全國城市1/6。主要大城市為東京(區部)、橫濱、川崎、千葉等。著名的築波科學城距東京僅60公裡。

北關東工業近年來發展較快。新興的鹿島臨海工業區為現代化的鋼鐵、石油、石油化工基地。由采礦業興起的日立市過去為采銅與煉銅工業中心,今電機等工業發達。西與西北部山麓地帶養蠶、原制絲與絲織品有名,近年來已轉向機械制造業。臺地帶為旱田,種植麥類、果樹和桑園等;低地帶為水田。與南關東有廣泛的經濟聯系。

②近畿地區。在本州中西部,為古代日本畿內及其附近地域,包括大阪、京都2府與4縣(兵庫、滋賀、奈良、和歌山)。亦稱關西。面積占全國7.22%,人口占全國16.48%(1985)。境內多山,沿岸有狹小平原,大阪平原較大。內陸則盆地與山地相同。水熱條件適於各類作物的生長。琵琶湖、淀川水系對經濟發展起較大作用。

近畿為古代日本政治、經濟、文化中心。江戶時代,政治中心移向江戶,經濟中樞仍在大阪,為當時全國物資集散中心,商業發達。明治維新後,大阪借江戶時代積蓄的經濟力量,以阪神地域為核心,發展瞭工業。今是西日本的經濟中樞。產業結構中,第一產業僅占1%,第二、第三產業分別占37.4%和61.6%。工業產值占全國18.8%。

阪神工業地帶為近畿地區經濟核心,日本大工業地帶之一,是日本紡織工業的先驅地域。在日本資本主義工業化過程中長期居首位,1954年以來次於京濱工業地帶居第二位。工業產值占近畿73%,占全國的14%(包括京都占15.8%,1983)。工業部門結構以鋼鐵、機械、電機(特別是傢用電器)、化學、金屬加工等為主。紡織、服裝及釀酒(灘酒)是傳統工業部門。大阪與神戶為兩大工業中心。大阪府南部為著名的紡織工業區。播磨為阪神西延的新工業區,有鋼鐵、化學、電機、紡織等部門;和歌山工業區為南延的工業區,以鋼鐵、石油等工業為主。第二次世界大戰後填海造陸,興建瞭以重、化工業為中心的堺、泉北新臨海工業帶,主要有鋼鐵、造船、煉油和石油化工等部門。京都的傳統工業為西陣的高級絲綢及染色、陶瓷、紡織等,現代工業以電機為主。京都為日本千年首都,是國際著名的文化遊覽城市。古都奈良以手工藝品著稱,現代工業以機械和紡織等工業為主;亦為國際文化遊覽城市。琵琶湖沿岸以大津為中心,電機、化纖工業發達。

近畿的農業,蔬菜、果樹、花卉業較發達,和歌山柑橘有名。水田雖多於旱田,但稻米需要從外區調入。臨海的運輸業與商業發達,為西日本的樞紐地帶。

③中部地區。包括本州中部10縣(愛知、靜岡、三重、岐阜、長野、山梨、新潟、富山、石川、福井)。面積占全國19.21%,人口占18.5%(1985),處於本州島最高最寬地域,有“日本屋頂”之稱。沿海有濃尾、新潟等平原。內陸幾乎全為山地,間有盆地。高峰多在海拔3000米左右。多火山,且有噴發現象。太平洋斜面,氣候溫暖,夏秋多雨;日本海斜面冬季雪多,積雪深;中部高地屬內陸型氣候。富森林,有石油和天然氣,河川多急流,水力資源豐富。由於自然、歷史和社會經濟條件的差異,本區又分為太平洋沿岸的東海、日本海岸的北陸及中部的東山3個各具特色的經濟地區。

東海地區的經濟核心是中京工業地帶。工業產值占全國11.7%。為輕重工業綜合發展的工業地帶。重、化學工業占63%。汽車生產占突出地位,紡織工業、陶瓷業居全國首位。主要工業中心為名古屋、四日市、豐田等。次為駿河灣一帶以造紙、木制品、人造纖維工業為主;濱松及其附近地區以紡織工業為主。農業,除水稻外,柑橘和茶(靜岡茶葉占全國50%)有名。蔬菜、傢禽飼養業發達。

北陸地區工業用水和電力豐富。富山、新潟兩地重、化學工業發達。煉鋁、電化學和化學肥料工業突出。富山的制藥工業、新潟的石油工業較重要。福井與石川兩縣原絲織工業發達,現轉向化學纖維工業。北陸亦為全國主要稻米產區之一。

東山全境為山地,間有盆地,富水力,工業產值不高,過去養蠶制絲業有名。現在長野電機工業發展迅速,諏訪一帶由制絲業轉為精密機械制造中心。耕地60%在海拔500米以上。盆地的果樹、高冷地蔬菜和乳用養畜業為地區農業的特色。

④九州地區。包括九州島及其附近島嶼以及琉球群島等。行政上分8縣(福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿兒島、沖繩)。面積占全國的11.7%,人口占12%(1985)。開發較早,歷史上與中國往來頻繁,受中國文化影響較深。本區工業發展的動力資源有北九州的煤炭和南九州的水力。北九州經濟發展水平較高,工業產值占九州全部工業產值的71%強。經濟中樞為北九州工業地帶。其他工業中心有福岡、大分、長崎、佐世保、熊本、大牟田等。電子和電機工業發達,集成電路的生產在全國占重要地位。有“矽島”之稱。南九州農業較重要。

⑤中國地區。以山陽地區工業較發達,為瀨戶內新興工業地帶的主要部分。集中瞭全地區人口的81%和工業產值的93%(1983)。工業以鋼鐵、化學(包括石油化工)、造船、化纖等為主,還有汽車等機械制造業。廣島、吳、水島、福山、巖國、大竹、德山等為主要工業中心。農業以水稻為主,水果、蔬菜等園藝業發達。山陰地區人口稀少,工業發展遲緩,工業產值隻占全國0.55%。

⑥四國地區。開發中的地區。北部瀨戶內海沿岸有重、化學工業以及紡織工業等。較大工業中心有松山(化學、機械工業)、新居濱(有色冶金與化學工業)、德島(化學工業)和坂出(石油、造船和制鋁工業)。北四國的水稻較重要,愛媛、香川兩縣收獲量高,靠人工貯水池灌溉,香川縣貯水池之多自古有名。愛媛縣柑橘生產居全國的首位。南四國以農業為主,高知蔬菜業發達。

⑦東北地區。開發較晚,地廣人稀。山地與火山地面積廣,森林豐富,並有煤、石油、鐵、銅、鉛、鋅等礦藏。經濟以農業為主,是日本重要糧食基地之一。農業產值與稻谷產量均居全國首位。水稻單位面積產量居全國前列,但因常遭低溫冷害而減產。小麥生產也居重要地位。蘋果產量居全國首位。養蠶業亦較發達。工業產值不高,僅占全國4.3%(1983),以加工當地原料為主。近年來集成電路的生產發展較快。仙臺為地區主要經濟中心。

⑧北海道地區。開發中地區。原為阿伊努人居住地,明治後逐漸移民開拓。人口比東北地區更為稀疏,冬季較冷,夏季溫涼。富森林、有煤、鉛、鋅、銀、錳等礦藏。農業占全國重要地位,為日本糧食基地之一。稻米可供其他地區,小麥、馬鈴薯、大豆和乳牛、牛乳產量均居全國首位。肉用牛、豬、雞居全國前列。耕地中旱田較多,水田占1/4。耕地主要分佈於西南部石狩川流域。有草地和牧場,酪農地帶的中心在東部的根釧臺地。林業亦較重要,原木產量占全國1/4。漁獲量占全國18.2%。居首位,以采煤和近海捕撈為多。工業產值不高,占全國的2.2%,以加工當地原料為主。木材加工、紙漿、造紙工業分佈於苫小牧、旭川等地,水產加工、乳制品等食品工業主要分佈於札幌、函館、帶廣等地,鋼鐵工業在室蘭。札幌為本區政治、經濟、交通中心。苫小牧為新興工業中心,除紙漿、造紙外,有石油加工和有色冶金等,建有人工港口。

參考書目

滿穎之等編著:《日本經濟地理》,科學出版社,北京,1984。

青野壽郎、尾留川正平責任編集:《日本地誌》第一卷,日本論,二宮書店,東京都,1980年。