古代貫通中西方的商路。1877年德國地理學傢李希霍芬(F.von Richthofen)命名。不過他所指的系“從西元前114年到西元127年,中國於河間地區以及中國與印度之間,以絲綢貿易為媒介的這條西域交通路線”。所謂西域則泛指古玉門關和古陽關以西至地中海沿岸的廣大地區。後來,史學傢把溝通中西方的商路統稱絲綢之路。因其上下跨越歷史2000多年,涉及陸路與海路,所以按歷史劃分為先秦、漢唐、宋元、明清4個時期,按線路有陸上線路與海上線路之別。陸上絲路因地理走向向不一,又分為“北方絲路”與“南方絲路”。陸上絲路所經地區的地理景觀差異很大,人們又把它細分為“草原森林絲路”、“高山峽谷絲路”和“沙漠綠洲絲路”。絲綢是古代中國沿商路輸出的代表性商品,而作為交換的主要回頭商品,也被用作絲路的別稱,如“皮毛之路”、“玉石之路”、“珠寶之路”和“香料之路”。海上絲路在中世紀以後輸出的瓷器很多,所以又名“瓷器之路”。總之,絲綢之路有廣義與狹義之分。廣義絲路是古代中西方商路的統稱;狹義絲路僅指漢唐時期的沙漠綠洲絲路。

絲路興衰 絲路起始時間史學界尚無定論,但至遲在公元前5世紀中國絲綢已從陸路傳入波斯,再轉販至羅馬帝國。公元前4世紀西方古文獻中已對蠶絲有瞭記載,並指明“其絲貨有販至印度者”(《考鐵利亞》一書)。公元前3世紀以前,西方已稱中國為“賽裡斯”(Seres),其拉丁語意為“絲之國”。

漢武帝劉徹(公元前158?~前87)於建元二年(公元前139!瀋張騫(公元前164?~前114)出使西域,“鑿空”絲路。元狩四年(公元前119)他再度出使西域,其副使分赴大宛(今費爾幹納)、康居(今阿姆、錫爾兩河流域)、大月氏(今阿富汗中西部)、大夏(今阿富汗北部)、安息(今伊朗)、身毒(今印度)、於闐(今和田)、扜彌(今於田東)等地,從此開通絲路。漢武帝又開河西四郡,築河西長城,起亭障直至鹽澤(今羅佈泊),與烏孫聯姻,設使者校尉(後改西域都護府),移民屯田。漢出使各國使者、商人“相望於道”,“相屬不絕”。中亞、西亞的商人“不絕於時日,商胡販客,日欸於塞下”。新莽時期(公元9~23)絲路中斷。班超(公元32~102)在重開絲路中功績卓著,曾派甘英使大秦(羅馬帝國),至條支(今伊拉克)遇西海(今波斯灣)而返,這是漢代中國官員沿絲路西行最遠者。隋唐(589~896)絲路空前繁榮,胡商雲集東都洛陽和西京長安,定居者數以萬計。唐中葉戰亂頻繁,絲路被阻,後雖有恢復,規模遠不如前,海上絲路逐漸取而代之。

絲綢之路

絲綢之路

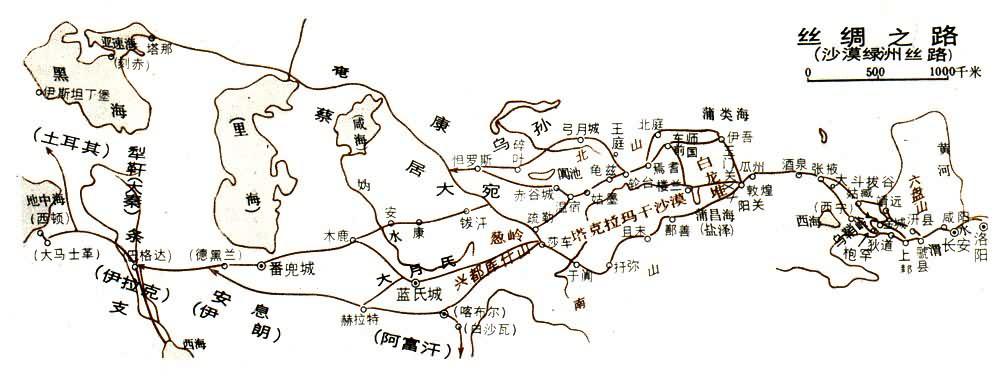

北方陸上絲路 指由黃河中下遊通達西域的商路,包括草原森林絲路、沙漠綠洲絲路。前者存在於先秦時期,後者繁榮於漢唐。沙漠綠洲絲路延續千餘年,沿線文物遺存多,是絲路的主幹道。其起點一般認為是長安(今西安),其實它隨朝代更替政治中心轉移而變化。長安、郟鄏—洛陽、平城(今大同)、汴梁(今開封)、大都—燕京—北京曾先後為絲路起點。

草原森林絲路 從黃河中遊北上,穿蒙古高原,越西伯利亞平原南部至中亞分兩支,一支西南行達波斯轉西行,另一支西行翻烏拉爾山越伏爾加河抵黑海濱。兩路在西亞輻合抵地中海沿岸國傢。

沙漠綠洲絲路 是北方絲路的主幹道,全長7000多公裡,分東、中、西3段。

東段。自洛陽、長安至敦煌。較之中西段相對穩定,但長安以西又分3線:①北線由長安沿渭河至虢縣(今寶雞),過汧縣(今隴縣),越六盤山,沿祖厲河,在靖遠渡黃河至姑藏(今武威),路程較短,沿途供給條件差,是早期的路線。②南線由長安沿渭河過隴關、上邦(今天水)、狄道(今臨洮)、枹罕(今河州),由永靖渡黃河,穿西寧,越大鬥拔谷(今偏都口)至張掖。③中線與南線在上邽分道,過隴山,至金城郡(今蘭州),渡黃河,溯莊浪河,翻烏鞘嶺至姑藏。南線補給條件雖好,但繞道較長,因此中線後來成為主要幹線。南北中三線會合後,由張掖經酒泉、瓜州至敦煌。

中段。敦煌至蔥嶺(今帕米爾)或怛羅斯(今江佈爾)。自玉門關、陽關出西域有兩道:從鄯善,傍南山北,波河西行,至莎車為南道,南道西逾蔥嶺則出大月氏、安息。自車師前王庭(今吐魯番),隨北山,波河西行至疏勒(今喀什)為北道。北道西逾蔥嶺則出大宛、康居、奄蔡(黑海、咸海間)。

北道上有兩條重要岔道:一是由焉耆西南行,穿塔克拉瑪幹沙漠至南道的於闐;一是從龜茲(今庫車)西行過姑墨(阿克蘇)、溫宿(烏什),翻拔達嶺(別壘裡山口),經赤谷城(烏孫首府),西行至怛羅斯。由於南北兩道穿行在白龍堆、哈拉順和塔克拉瑪幹大沙漠,條件惡劣,道路艱難。

東漢時在北道之北另開一道,隋唐時成為一條重要通道,稱新北道。原來的漢北道改稱中道。新北道由敦煌西北行,經伊吾(哈密)、蒲類海(今巴裡坤湖)、北庭(吉木薩爾)、輪臺(半泉)、弓月城(霍城)、碎葉(托克瑪克)至怛羅斯。

西段。蔥嶺(或怛羅斯)至羅馬。絲路西段涉及范圍較廣,包括中亞、南亞、西亞和歐洲,歷史上的國傢眾多,民族關系復雜,因而路線常有變化,大體可分為南、中、北3道:①南道由蔥嶺西行,越興都庫什山至喀佈爾後分兩路,一西行至赫拉特,與經蘭氏城而來的中道相會,再西行穿巴格達、大馬士革,抵地中海東岸西頓或貝魯特,由海路轉至羅馬;另一線從白沙瓦南下抵南亞。②中道(漢北道)越蔥嶺至蘭氏城西北行,一條與南道會,一條過德黑蘭與南道會。③北新道也分兩支,一經鈸汗(今費爾幹納)、康(今撒馬爾罕)、安(今佈哈拉)至木鹿與中道會西行;一經怛羅斯,沿錫爾河西北行,繞過咸海、裡海北岸,至亞速海東岸的塔那,由水路轉刻赤,抵君士坦丁堡(今伊斯坦佈爾)。

南方陸上絲路 即“蜀·身毒道”,因穿行於橫斷山區,又稱高山峽谷絲路。大約公元前4世紀,中原群雄割據,蜀地(今川西平原)與身毒間開辟瞭一條絲路,延續兩個多世紀尚未被中原人所知,所以有人稱它為秘密絲路。直至張騫出使西域,在大夏發現蜀佈、邛竹杖系由身毒轉販而來,他向漢武帝報告後,元狩元年(公元前122)漢武帝派張騫打通“蜀·身毒道”。先後從犍為(今宜賓!瀋人分5路尋跡。一路出(今茂汶),二路出徙(今天全),三路出莋(今漢源),四路出邛(今西昌),五路出僰(今宜賓西南)。使者分別在氏、莋、昆明受阻。漢武帝為征服西南夷,在長安西南鑿周長40裡昆明池,習水軍以征伐,後由郭昌率數萬巴蜀兵平定西南夷,並分土置郡縣。

南方絲路由3條道組成,即靈關道、五尺道和永昌道。絲路從成都出發分東西兩支,東支沿岷江至僰道(今宜賓),過石門關,經朱提(今昭通)、漢陽(今赫章)、味(今曲靖)、滇(今昆明)至葉榆(今大理),是謂五尺道。西支由成都經臨邛(今邛崍)、嚴關(今雅安)、莋(今漢源)、邛都(今西昌)、鹽源、青嶺(今大姚)、大勃弄(今祥雲)至葉榆,稱之靈關道。兩線在葉榆會合,西南行過博南(今永平)、巂唐(今保山)、滇越(今騰沖),經撣國(今緬甸)至身毒。在撣國境內,又分陸、海兩路至身毒。南方陸上絲路延續2000多年,特別是抗日戰爭期間,大後方出海通道被切斷,沿絲路西南道開辟的滇緬公路、中印公路運輸空前繁忙,成為支援後方的生命線。

海上絲路 起於秦漢,興於隋唐,盛於宋元,明初達到頂峰,明中葉因海禁而衰落。海上絲路的重要起點有番禺(後改稱廣州)、登州(今煙臺)、揚州、明州(今寧波)、泉州、劉傢港等。同一朝代的海上絲路起點可能有兩處乃至更多。規模最大的港口是廣州和泉州。廣州從秦漢直到唐宋一直是中國最大的商港。明清實行海禁,廣州又成為中國唯一對外開放的港口。泉州發端於唐,宋元時成為東方第1大港。歷代海上絲路,亦可分三大航線:①東洋航線由中國沿海港口至朝鮮、日本。②南洋航線由中國沿海港口至東南亞諸國。③西洋航線由中國沿海港口至南亞、阿拉伯和東非沿海諸國。廣州、泉州在唐、宋、元時,僑居的外商多達萬人,乃至十萬人以上。

絲路意義 絲綢之路的開辟是人類文明史上的一個偉大創舉,也是古代東西方最長的國際交通路線,它是絲路沿線多民族的共同創造,所以又稱之為友誼之路。在絲路上起居間和轉運作用的大宛人、康居人、印度人、安息人、阿拉伯人、西突厥人等對中國絲綢的西運作出瞭重大貢獻,但也為爭奪絲路貿易權發生多次爭鬥,尤以波斯與東羅馬之間的鬥爭最激烈。

絲路的開辟大大促進瞭東西方經濟、文化、宗教、語言的交流和融匯,對推動科學技術進步、文化傳播、物種引進,各民族的思想、感情和政治交流以及創造人類新文明,均作出瞭重大貢獻。