魯迅

魯迅

現代文學傢、思想傢。原名周樹人,字豫才。1881年9月25日(清光緒七年八月初三)生於浙江紹興一個沒落地主傢庭。父親周伯宜是秀才。魯迅從小受封建文化教育。1898年到南京入江南水師學堂。次年轉入礦務鐵路學堂,開始接觸和信奉進進化論。1902年赴日留學,先後入東京弘文學院普通科、仙臺醫學專門學校學習。1906年棄醫學文,返東京從事文藝活動,並加入反清革命組織光復會。1909年回國,在杭州、紹興任教。辛亥革命後,任紹興師范學校校長。1912年中華民國南京臨時政府成立後,任教育部部員,後隨政府遷往北京,任教育部科長、僉事等職。1918年初,魯迅任《新青年》編輯。5 月首次用魯迅筆名在該刊發表第一篇白話小說《狂人日記》,猛烈抨擊封建制度和禮教。與後寫的《孔乙己》、《阿Q正傳》等名篇編成第一個小說集《吶喊》,同時寫瞭許多雜文收入《熱風》、《墳》,成為中國現代文學的奠基人。在“五四”新文化運動中,魯迅站在反帝反封建的最前列。1920年起先後在北京大學、北京女子師范大學講授中國小說史。1921年五四新文化統一戰線發生分化後,在彷徨探索中創作與編成瞭第二個小說集《彷徨》、散文詩《野草》、雜文集《華蓋集》等,並組織瞭莽原社等文學團體,出版瞭《莽原》等刊物。在此時期,他開始接觸瞭馬克思列寧主義。

魯迅在北京師范大學講演

魯迅在北京師范大學講演

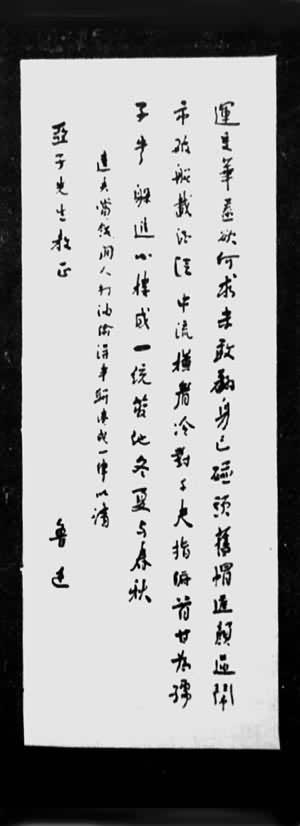

魯迅手跡

魯迅手跡

1926年8月,魯迅南下廈門大學任教。1927年1月赴廣州中山大學任教,開始同中國共產黨建立密切聯系。1927年4月12日蔣介石公開反共後,憤而辭職,轉赴上海編輯《語絲》、《奔流》等刊物,開始由進化論者轉變成為階級論者。1928年參加由創造社、太陽社發動的關於無產階級革命文學的論爭,聯系中國革命及文藝運動的實際,發表瞭許多精辟意見。1929年主編《科學的藝術論叢書》,翻譯出版瞭蘇聯普列漢諾夫的《藝術論》等馬克思主義文藝理論名著。1930年起主編《萌芽月刊》(後為左聯機關刊物),並發起成立中國自由運動大同盟和中國左翼作傢聯盟,與“新月派”、“民族主義文學”、“自由人”、“第三種人”進行論戰。

1931年日本占領東北後,魯迅寫瞭《二心集》、《南腔北調集》、《偽自由書》、《準風月談》等八個雜文集,揭露瞭日本侵略者的罪行和國民黨“攘外必先安內”的反動政策,對粉碎國民黨的文化“圍剿”作出瞭重大貢獻。

1933年,魯迅參加中國民權保障同盟,任上海分會執行委員,與宋慶齡等積極開展營救被捕共產黨員、進步人士等活動。這時,他和共產黨人瞿秋白在交往中建立瞭深厚的友情。瞿秋白被國民黨殺害後,他抱病為瞿整理出版譯著《海上述林》。1935年中國工農紅軍經二萬五千裡長征勝利到達陜北,魯迅輾轉致電中共中央,表示祝賀。當北平學生爆發“一二·九”運動時,魯迅熱情贊揚人民群眾對學生愛國運動的支持。魯迅還保存瞭共產黨人方志敏在獄中寫給中共中央的信和一些文稿,並妥善地轉送黨中央。

魯迅於1936年10月19日在上海逝世。廣大群眾爭相奔赴萬國殯儀館瞻仰遺容,中共中央也致電吊唁。送葬群眾達數萬人。魯迅一生著作極為豐富,並有許多翻譯作品,編為《魯迅全集》十六卷。

參考書目

朱正:《魯迅傳略》,人民文學出版社,北京,1982。

李宗英、張夢陽編:《六十年來魯迅研究論文選》,中國社會科學出版社,北京,1982。

魯迅博物館魯迅研究室編:《魯迅年譜》,人民文學出版社,北京,1981。