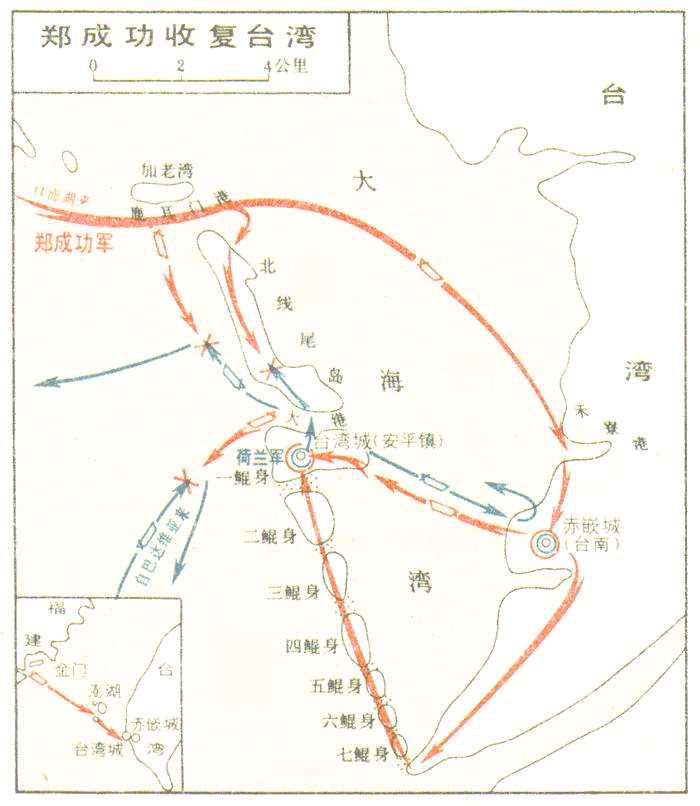

中國清順治十八年(1661),鄭成功率軍驅逐荷蘭殖民者,收復臺灣島的大規模渡海登陸作戰。

臺灣是中國的領土。明王朝末年,政治腐敗,軍備廢弛。天啟四年(1624),荷蘭殖民者乘隙入侵臺灣,爾後逐步侵佔全島,進駐水陸軍2000餘人,重點據守軍政中心臺灣城(今臺南市安平鎮)及赤嵌城(今臺南市內)等地,對臺灣人民實行殘酷的壓迫和剝削。

在東南沿海堅持抗清的鄭成功,深知臺灣同胞遭受殖民統治的痛苦苦,決心渡海東征,驅逐荷蘭殖民者,收復臺灣,建立穩固的抗清基地。為此,他整修戰船,籌備軍糧;派人探測航道,偵察荷軍佈防;封鎖入臺航路,保守作戰機密,進行瞭充分準備。

順治十八年三月二十三,鄭成功乘荷軍增援戰船大部撤離臺灣之機,親率官兵2.5萬人、戰船數百艘,在原荷蘭翻譯何廷斌和熟悉航路的漁民引導下,自福建金門料羅灣出發,次日抵澎湖列島待機。三十日晚橫渡澎湖水道,四月初二晨抵達水淺礁多、荷軍疏於防守的鹿耳門港外。中午,鄭成功令水師一部封鎖港口,親率主力乘滿潮之時,出敵不意,駛入鹿耳門港,以4000餘人搶占北線尾島,萬餘人通過大海灣,直插赤嵌以北的禾寮港。臺灣同胞看到鄭軍到來,紛紛接應。鄭軍登陸後連挫荷軍,迅速進逼赤嵌城。荷蘭駐臺灣總督揆一組織反撲,以艦、船四艘,攻擊北線尾島外的鄭軍戰船。鄭軍水師集中炮火擊沉荷主艦“赫克托”號,迫荷其餘艦、船狼狽逃竄。另有荷軍240人企圖奪回北線尾島,遭鄭將陳澤部夾擊,全部被殲。增援赤嵌的200餘名荷軍也遭重創,敗回臺灣城。鄭軍在粉碎荷軍反撲後,便集中兵力圍攻赤嵌城,切斷其與臺灣城的水陸交通,並根據臺灣同胞提供的情報,斷絕城內水源,守軍頭目描難實叮被迫於初六率眾出降。初七,鄭軍由水陸兩路進攻臺灣城,未克,遂改為長期圍困。同時,分軍收復其他失地,組織部隊墾荒,解決軍糧。

鄭成功收復臺灣

鄭成功收復臺灣

閏七月二十三,荷軍又在巴達維亞(今印度尼西亞雅加達)派來的水軍援助下進行反撲。鄭軍水師奮力回擊,毀荷戰船二艘,俘獲戰艇三艘,擊斃艇長以下官兵130餘人,迫使荷援軍殘餘逃回巴達維亞,困守臺灣城的荷軍遂處絕境。十二月初六,鄭軍攻占城外重要據點烏德勒支堡(今譯烏得勒支堡),揆一見大勢已去,被迫於十二月十三(1662年2月1日)簽字投降(見彩圖)。至此,被荷蘭殖民者侵占38年之久的臺灣島回歸祖國。

荷蘭殖民者的投降書

荷蘭殖民者的投降書

此戰,鄭成功正確選擇進攻方向,善於利用季風、潮汐,出敵不意地實施登陸,爾後集中優勢兵力分割圍殲荷軍,取得瞭中國歷史上大規模渡海登陸作戰的勝利,捍衛瞭領土主權的完整。