中國於1980年在廣東省的深圳、珠海、汕頭和福建省的廈門,1988年又在海南島,設立主要依靠利用外資發展經濟,並實行與之相適應的特殊經濟管理體制和特殊經濟政策的經濟區。計畫建設為以出口加工業為主,兼營商業、服務業、房地產業、旅遊業和農牧業等的綜合性經濟區。(見彩圖)

深圳經濟特區

深圳經濟特區

珠海經濟特區拱北口岸

珠海經濟特區拱北口岸

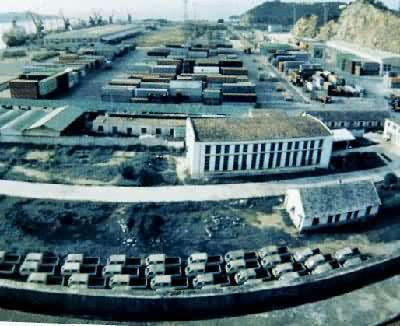

廈門經濟特區東渡港

廈門經濟特區東渡港

汕頭經濟特區的中外合資企業——華達寶陶瓷制作廠

汕頭經濟特區的中外合資企業——華達寶陶瓷制作廠

建設中的寧波小港經濟技術開發區

建設中的寧波小港經濟技術開發區

特點 ①由於經濟發展主要靠利用外資,在經濟特區新的經濟體系形成後,中外合資經營企業、中外合作經營企業和外商獨資經營企業,將在特區經濟中占最大比重。

②特區的經濟活動,是在社會主義計劃經濟指導下,充分發揮市場調節的作用,實行以市場調節為主。國傢給特區較多的經濟活動自主權,特別是處理對外經濟關系的自主權。比如,重工業投資5000萬元、輕工業投資3000萬元以下,不需要國傢平衡生產建設條件的建設項目,可由特區自己審批;基本建設指標,可在國傢控制的指標外另算,等等。

③對前來投資的客商,在稅收、土地使用費、勞務費、外匯管理、人員入境和出境等方面,給予特殊優惠和方便,允許他們獲得高於國際資本平均利潤率的利潤。比如,對外商投資的企業僅征15%的所得稅;其中投資額大的、技術性高的或周轉期長的企業,所得稅率還可適當減免。

性質 中國的經濟特區不是政治特區,也不是象將來香港那樣“一國兩制”下的特別行政區。特區在政治上和全國其他地區一樣,是在中國共產黨的領導下,實行人民民主專政,堅持四項基本原則和建設社會主義的精神文明。在經濟上,將來在特區經濟中的中外合資企業、中外合作企業和外商獨資企業,屬於國傢資本主義性質,即列寧說的“受無產階級國傢監督與調節的資本主義”(《列寧全集》第32卷,第445頁)。但整個特區經濟不是國傢資本主義性質的。在經濟特區內有多種經濟成份,其中也包括社會主義經濟成份。特區的經濟活動,要有利於促進中國社會主義現代化建設。因此,特區的經濟是在全國社會主義經濟領導下,以國傢資本主義成份為主,多種經濟成份並存的綜合體。其性質和任務與非社會主義國傢的出口加工區、自由貿易區等相比,有根本的區別。

作用和影響 當代的世界是開放的世界,絕大多數國傢和地區都在利用日益緊密的國際經濟聯系,來發展自己的經濟。中國設立經濟特區,是適應世界經濟發展趨勢,加速社會主義現代化建設的步伐,而在對外開放政策上采取的一個重要步驟和重大試驗。在五個特區中,起步最早、進展最快的深圳特區,已由過去僅有2.5萬人、經濟很落後的邊陲小鎮,發展成為欣欣向榮、初具規模的新興的現代化城市。其他幾個特區的建設,也有明顯的進展。目前特區雖然尚處於開創時期,但已能看出興辦特區有利於社會主義現代化建設,具有以下的重要作用和影響:

①起“窗口”作用。特區是技術、管理、知識的窗口,也是對外政策的窗口。例如,深圳、珠海特區是對外特別開放的地區,又有毗鄰或接近香港、澳門的地理優勢。可以集中地吸收外資,較快地引進國外先進技術和管理經驗,擴展對外貿易,迅速地發展經濟;通過與外商的頻繁接觸和交往,還可以及時獲得國際經濟信息,培養和鍛煉各種專門人才。特區的“外引”和“內聯”是緊密結合的。一方面,通過特區這些“窗口”從國外引進的先進技術和管理經驗,經過篩選、消化、吸收、創新、移植到內地,可以促進內地經濟的發展。另一方面,特區經濟的發展離不開內地的支援,隻有依靠內地的工業基礎和技術力量,特區才能更好地引進國外的資金、技術和管理經驗;而且,內地有不少有特色的產品,或者按照國際市場的需求把內地的原料和初級產品放在特區進行深加工、精加工後,都可以成為重要出口產品,打進國際市場。這樣,以特區作為樞紐,可以形成對內輻射和對外輻射的兩個“扇面”,做到溝通內外,相互促進。至1984年底,前四個特區與外商簽訂的經濟合作協議共4700多項,外商協議投資額20億美元,實際利用8.4億美元。其中深圳特區實際利用外資5.8億美元,建成瞭70多傢中外合資、中外合作和外商獨資的企業;引進的技術設備中有1/3屬於國際或國內先進水平。深圳特區的經濟面貌,靠外引內聯也發生瞭突出的變化。1984年,工業產值達13億元,比辦特區前的1979年增長20.2倍;而且經濟效益顯著,做到工業產值、利潤和上繳財政同步增長。這一年深圳特區的財政收入達4.5億元,比1979年增長10.6倍。深圳人民的生活隨之大大改善,1984年全市按人口平均的國民收入超過1000美元。幾年來,特區引進的先進技術和管理經驗,不少已移植到內地;內地許多部門和地方,也派出得力的人員在特區設點,拓展業務,收集信息,吸取經驗。

②為中國經濟體制改革摸索經驗。從全國來看,特區的面積很小。可以讓特區按照新事新辦,特事特辦,立場不變,方法全新的原則,從自身的經濟特點出發,吸取適合中國國情的國外管理社會化、生產現代化的先進經驗,放手地進行經濟體制改革和試驗。成功的經驗,可向內地推廣。深圳特區近幾年來,提供瞭不少可供借鑒的經驗。譬如,在建築施工管理上,采取設計評比選優,工程招標,施工承包的辦法,使基建發展非常迅速。這方面的經驗,已在全國建築行業中推廣。又如,在勞動人事和工資制度上,改為勞動用工合同制,幹部選舉聘任制,多種形式的浮動工資制。商品流通以一業為主,多種經營,多條渠道,批零結合。對外貿易實行工貿結合、農貿結合,內外貿易一體化,產供銷一條龍,多渠道組織進出口業務。在社會主義企業中,實行政企職責分開,推行廠長(經理)負責制,企業自主經營,獨立核算,自負盈虧。鼓勵各類企業之間展開競爭。這些做法,都收到良好的效果。

③有利於促進國傢完全統一的事業。在特區內,社會主義經濟與資本主義經濟並存,而以國傢資本主義成份為主,辦好經濟特區,能幫助人們認識中國實行“一國兩制”的重大決策。

加速特區建設 中國共產黨和政府為瞭把經濟特區辦得更快些更好些,總結瞭興辦經濟特區和對外開放工作的實踐經驗,中國於1984年5月開放瞭沿海14個港口城市和海南島;1985年1月宣佈,要把沿海一些地區開辟為沿海經濟開放區,1988年又增設海南經濟特區。要通過經濟特區──沿海開放城市──經濟開放地帶這幾個層次,把沿海的經濟發展和內地的經濟發展更緊密地結合,更有效地解決原來經濟比較發達的中國東部和比較落後的西部之間的關系問題,從而進一步促進全國的經濟振興和人民的富裕。這種形勢要求處在最前沿陣地的經濟特區,在不斷總結經驗的基礎上,加快前進的步伐。這包括抓緊基礎設施建設,健全和完善涉外經濟立法;加強培訓人材;更深入地進行經濟體制改革;努力發展新興工業;大力發展第三產業,加速形成以中外合資、中外合作和外商獨資企業為主的、開放型的經濟體系,把特區辦得更好。