中國自遠古至1949年中華人民共和國建立前經濟發展演變的歷史。

中國是歷史悠久的文明古國。距今約170萬年前,已有原始人類在中國土地上勞動、生息。約1萬年前,進入新石器時代。中華人民共和國建立以來,考古發現的新石器時代遺址達6000餘處。據已發掘資料,在8000~7000年前和7000~6000年前,黃河流域和長江流域的若幹地區的原始農業(見中國原始農業)已分別進入熟荒耕作。在雲南、西藏、兩廣和臺灣,也發現4000年前左左右的發展瞭的原始農業遺址。蒙新高原和東北地區,曾有以農業為主的原始經濟遺跡,後來發展為以遊牧為主的經濟。在發達的原始農業中,黍、粟、豆、稻、麥和大麻、桑已是主要種植物,馬、牛、羊、豬、狗、雞已是主要傢畜。中國青銅器的使用較早(見中國的青銅生產工具),距今4000年左右,黃河流域的一些地區已進入青銅時代。同時,這些地區的氏族公社逐漸趨於解體,產生階級分化。大約自公元前21世紀的夏代開始,就由原始社會進入奴隸社會。約在公元前13~前11世紀,已有瞭文字記載的歷史。

中國史籍豐富:自甲骨、金文的有關記載,經歷代《食貨》等志,已形成一經濟史體系。地方志尚存8000餘種,為別國罕見。歷代文集、筆記、碑刻、檔案、文契等,浩若煙海。治經濟史者大都以1840年鴉片戰爭以前為古代史,這以後為半殖民地半封建經濟史。又以中國封建社會甚長,經濟演變錯綜復雜,多是按斷代史傳統進行研究,以求專精。

先秦經濟(公元前3世紀以前) 公元前16~前11世紀的商代,已是發達的奴隸社會。商直接統治地區大體屬黃河沖積平原,土質較松,氣溫雨量適中,農業發達;考古發掘有專建糧窖,又頗有餘糧釀酒。手工業中,青銅工藝已臻純熟,並出現釉陶。商“作大邑”,殷都(今河南安陽小屯村附近)范圍達24平方公裡。

至西周,農業有瞭新的發展,許多地區由熟荒耕作轉向休閑耕作。農具仍以木石為主,但已大量使用青銅。春秋以降,隨著鐵器和畜力的推廣,逐漸進入鐵犁牛耕的傳統農業(見中國傳統農業)。連作制有瞭較大發展,並根據不同的土質施用不同的肥料和修建大型水利工程。冶鐵技術迅速發展,春秋晚期即制成生鐵,戰國時出現可鍛鑄鐵,早於西方十數世紀。因此,手工業在戰國時有較大發展,范鑄工具已較普遍,並已使用鐵范。陶器、皮革、絲麻紡織、漆器等制作規范化。已有十萬人口以上的城市,兼用黃金作貨幣,出現交通王侯的富商大賈。學派迭興,科學文化極一時之盛。

戰國鐵钁(河北易縣出土)

戰國鐵钁(河北易縣出土)

戰國鐵制鋤范和鐮范(河北興隆古洞溝出土)

戰國鐵制鋤范和鐮范(河北興隆古洞溝出土)

西周至春秋戰國是中國社會經濟大變動時期,其發展與生產關系的革新密切相關。而中國史學界對於這一變革的歷程有不同看法。范文瀾(1893~1969)、翦伯贊(1894~1968)等認為西周已進入封建社會;郭沫若(1892~1978)、白壽彝(1909~ )等則認為西周仍屬奴隸制,封建社會自戰國開始。此外,尚有別種論點。部分經濟史學者以為周初分封土地予諸侯、采邑主,對勞動者沿用村社遺存的井田制形式,輸納勞役地租,大體是一種封建領主制經濟。春秋以降,各國先後改革田制和稅制,至秦國商鞅變法(前359,一說前356),允許土地買賣,遂逐漸過渡到封建地主制經濟。亦有不同意中國曾存在領主制經濟者,但對長期的地主制經濟的發展,一般視為中國封建經濟的特征。

秦漢經濟(公元前3世紀~公元3世紀) 戰國時諸侯即行軍功賞田。秦更為致粟帛多者復其身,統一六國後,令黔首自實田,使地主土地所有制進一步確立和鞏固。漢興,軍士計功分田,並行以名占田之制。這就進一步鞏固瞭地主土地所有制,並在大土地所有制和依附農制之外,扶植和發展瞭大量自耕農,在一定程度上解放瞭生產力。從此,以個體傢庭勞動經營農業,取代瞭原始的“千耦其耘”,成為最有效的農業勞動方式。漢初開關梁山澤之禁,輕田賦,以及抑大賈、徙豪族等措施,都有利於小農經濟的發展。秦漢時期不斷開發邊疆,屯田墾荒,大興水利,擴大耕地。秦統一衡量、幣制,修通國大道,漢行均輸平準,穩定市場,開展民族貿易和國際貿易。這樣,在漢興200年間,中國經濟發展到一個歷史的高峰,在籍戶口增到6000萬左右。

始皇詔陶量(山東鄒縣出土)

始皇詔陶量(山東鄒縣出土)

漢代耕犁制造不斷改進,並改良駕轅,由二牛三人逐步向一牛一人過渡,兼用耬車,犁耕技術顯著進步。農藝學方面,創壟、甽輪換的代田法,在一些地方可提高產量1/3。穗選種和施肥都有改進,畝產量達古代相當高的水平。作物以粟為主,但麥稻的種植有較大發展,東漢已有移栽水稻記載。不過,當時發展主要在黃河流域,南方尚處於火耕水耨的粗放農業,邊遠及少數民族地區更處於落後狀態。

漢代手工業的發展以冶煉、絲織最顯著。鐵的冶、鑄、柔化技術均有提高,基本上取代瞭青銅工具。用百煉法(鍛打淬火)和炒鋼法制成硬度不同的鋼,東漢並見用鑄鐵脫碳成鋼的跡象。絲織日趨精湛,結構復雜的提花織機出現於西漢,至東漢已定型化。絲織品沿“絲綢之路”遠銷西亞、歐洲。廣泛使用漆器,並造成精致的器。東漢時出現瞭成熟的青瓷,中國瓷器進入輝煌的歷史時代。東漢並創成較完整的造紙技術。流通方面,西漢屢行抑商,專賣鹽鐵,而商旅漸盛。五銖錢的行使,商民稱便。城市頗有發展,首都長安(今陜西西安)之外有五大都市,臨淄(今山東淄博東北)人口可達50萬。

東漢牛耕畫像石拓片

東漢牛耕畫像石拓片

秦漢經濟的發展,除官手工業外,主要是建立在個體小生產的基礎上的。政府政策亦在穩定小生產,因是租稅所出。但漢官爵漸成世襲,皇室、功臣、外戚封侯者即形成八九百個世族。漢制,公卿太守自辟吏曹,又漸演成門生、故吏制度,形成閥閱。地方豪強興起,依靠傢族制度,攬收賓客、子弟,廣置僮奴,以至建立傢兵。世族、豪強以及富商大賈購買、兼並土地,自耕農遭破壞,而大土地所有制日盛。西漢武帝時即有“富者田連阡陌,貧者無立錐之地”說法,新莽、東漢光武擬“分田”“度田”已不能行。貧民懾於權勢,困於租役,乃投充有力者為徒附。東漢戰亂,投充尤多,依附農制日盛。漢末軍閥混戰,有勢者更組織部曲,建立塢壁,實行武裝割據。割據地內形成自給經濟。勞動者主要是依附農和僮奴。

東漢後期地主的城堡(陶制明器,廣州漢墓出土)

東漢後期地主的城堡(陶制明器,廣州漢墓出土)

魏晉南北朝經濟(3~6世紀) 這是中國歷史上分裂最久、動亂最多的時代。先是漢末軍閥混戰,造成“白骨露於野,千裡無雞鳴”的慘況,繼有永嘉之亂(311)和十六國紛爭,北魏末再度戰亂。生產力遭到嚴重破壞,人口損失1/3以上。不過,在曹魏、西晉、北魏統一北方、政局比較穩定時期,農業曾有不同程度恢復,水利興修,農業技術有所增進,並出現洛陽、鄴(今河北臨漳)等都市的繁榮。在十六國紛爭中,遼西、河西、關中等地由於避亂移民聚集而得到開發,並使中原生產技術傳播於鮮卑、氐、羌民族,促進瞭民族經濟的發展。其中拓跋氏以遊牧民族進入中原,離散部落,分土定居,迅即由末期原始社會和奴隸制過渡到封建社會,又是一個歷史的進步。在北方各民族融合過程中,畜牧業有所發展,民族貿易和國際貿易始終不衰。不過整個看來,這時期北方農業極不穩定,產量低於漢代水平。

南方情況不同。三國時東吳對江南經營頗力。永嘉之亂北人南遷不下70萬人,以及前後移民,勞動力增加,乃得修築渠、堰、陂、塘、海堤,整治窪澤,並傳播中原技術,推廣牛耕、糞田,改變火耕水耨的落後狀態。南方種植以稻為主,於時並推行麥、豆、桑蠶,從巴蜀引進茶。不過,這時江南尚屬初步開發,主要在荊、揚兩州,東南和嶺南尚屬邊陲。

魏晉南北朝時期中國經濟發展的遲滯固是長期戰亂所致,也與大土地所有制和依附農制的發展相關。曹魏的屯田有抑豪強作用,但其屯田客(兵)無人身自由。西晉的占田法有利於自耕農,但對官僚蔭庇田客、衣食客之數量限制未能執行。十六國紛爭中,對俘虜、征服民和移民的奴役加強,形成“或百室合戶,或千丁共籍”的局面,擴大瞭強宗大族勢力。北魏行均田制,較有利於小生產者,但因婢仆、耕牛分田,並無損於大土地所有制。在南方,一向是世族地主當政,蔭庇客盛行。東晉以來,封山占澤,豪強囂張。南北朝時期興起的寺院土地所有制,勞動者也屬依附農。大土地所有制和依附農制往往形成一些封閉的單位,阻塞流通。農業生產關系的這種情況,加上賦稅苛重,必然會束縛生產力的發展。

然而,生產力畢竟是最活潑的因素。如果不是從量上而是從質上考察,這期間社會生產力仍頗有進步。水磨、水碓、水排的利用大為推廣,並出現為人加工的水碓專業。北齊時發明中國特有的灌鋼法,可制高碳優質鋼。曹魏、西晉時織機均有改進,可以節約勞動力。絹帛普及民間,綾錦則向高精發展。瓷器已及於日用器皿。北方所出造型渾厚,北齊時出現白瓷;南方青瓷細致,自成系統。科學亦有進步,數學有傑出成就。

隋唐五代經濟(6~10世紀) 隋統一南北方,寬徭役、行均田,稍抑豪強,經濟恢復頗快,二三十年而倉儲豐實。唐初推行均田較力,而放寬瞭土地買賣的限制;力役“無事則收庸”,有所減輕。貞觀、開元之治,國譽日隆,文化昌盛。惟安史之亂(755~763)後,土地兼並加劇,均田制遭破壞,大土地所有制和莊田日益發展。不過,唐之莊田已逐漸分租,小生產仍占優勢。

隋唐都重視水利建設,並自黃河流域漸轉至淮河和江南,又遍及今新疆、寧夏、甘肅、內蒙古等地區,規模空前。隋鑿通濟、永濟、江南等渠,使南北大運河連成網絡,為利百世。唐代出現曲轅犁,部件完備,並加犁槃,輕巧靈便,一牛一人的犁耕體制至此定型。水輪的利用普遍化。農藝學亦有進步,中原已有兩年三熟制。粟仍是北方主糧,但漸推廣小麥,關中並沿鄭伯渠推廣水稻。

中唐以來,經濟日趨活躍,很大部分是得力於經濟重心向江南轉移。長江下遊氣候溫和,無霜期達240~300天,全年可生長作物。惟多紅壤、窪地、沼澤,賴人工整治。貞觀至天寶初,淮南、江南東、江南西、山南東四道人戶增加瞭三倍。這四道興修水利工程近百起,排撈治澤,頗辟湖田。種稻已用移栽法,並推廣兩季作物。桑蠶發展較快,利用剪枝促成矮株和密植。桑、茶均趨園藝化。建中元年(780)兩稅法的制定實以江南農業模式為據。兩稅法“唯以資產為宗,不以丁身為本”的原則雖未能貫徹,但有利於解放小農人丁負擔,促進生產力的發展。

隋唐手工業的發展以絲織、瓷器、造船較為顯著,而礦冶無多成就。絲織品以絢麗多采著稱,相應發展瞭印染業,織造技術傳播於國外。白瓷已通行,邢州產尤多,與青瓷媲美,有“邢瓷類銀,越瓷類玉”之稱。海船大者長60餘米,載六七百人,貨萬斛,海上譽稱“唐舶”。中唐以後,販運貿易發達,出現邸店、櫃坊(保管)、飛錢(匯兌)行業。唐采取對外開放政策,西陸外商雲集長安;海上貿易亦盛,航線由印度半島延長至波斯灣,東往日本,廣州成為最大港口。

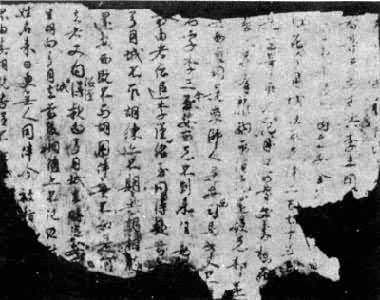

記載貿易情況的唐代文書(新疆吐魯番出土)

記載貿易情況的唐代文書(新疆吐魯番出土)

唐末方鎮之亂,繼成五代紛爭,中原經濟殘破,僅後周有所恢復。但南方經濟仍有發展。吳越、南唐頗重水利,稻谷、絲茶均有增產,商賈尤盛,並溝通南北。楚、南漢立國時間較長,嶺南地區得到初步開發。蜀自隋唐以來一直比較穩定,經濟文化一時稱盛。雲南南詔、西藏吐蕃,尚停留在奴隸社會,但與唐來往較多,經濟均有進步。

宋遼金元經濟(10~14世紀) 中唐以來經濟發展的各種趨勢到宋代加速瞭,促進中國封建經濟進入成熟期。11世紀時,中國在農業、手工業和科學技術上都居於世界先進地位。

北宋未能統一全中國,但據有農業資源豐富的長江流域和正在開發中的珠江流域,這是封建經濟得以高度發展的自然基礎。宋加強中央政權,抑制地方勢力。鼓勵墾田,開國至元豐耕地約增加50%。興修黃河、汴河並江南水利工程萬餘起,治窪地為圩田。改進犁鑱、犁刀,推行龍骨車,以適水田,並調劑人力畜力。仁宗時推廣一種早熟稻,即後通行之秈稻,能抗旱。加以農藝學進步,復種更見推廣。兩浙、江南東西路畝產谷三石已較普遍,太湖流域有高達六七石者。桑已采用嫁接、施肥技術,產量增加。苧麻逐漸取代大麻,畝產可增一倍。茶有較大發展,並已推行種植甘蔗、棉花和果木。這就使得農業向高度集約化發展,並因推廣經濟作物,已略見專業分工。由於食物問題解決得較好,人口呈持續性增長,至北宋末,連同北方各國,達一億以上,形成歷史上第二個高峰。

宋嘗檢括民田為官莊,以及職田、倉田、學田、族田等皆占有大量土地,官私大土地所有制仍占頗大比重。但這時,無論官莊或私莊,多已分租給佃戶,由個體傢庭勞動經營。分成租制是中國地主制經濟中勞動者與生產資料結合的典型形式。北宋時分成租制普遍確立,佃農列為國傢編戶,而依附農制式微,標志著中國封建經濟進入成熟階段。北宋的佃農,與田主仍具有主客關系,居於屬下地位,但除夔州(今四川奉節一帶)等新辟路外,他們已有一定的遷徙、擇業自由。地租形式也開始進化,大體仍是對半分成,而兩浙路已有定額租制,有些官田並已折交貨幣。分成租制是以個體勞動生產率的一定發展為基礎的,它和當時廣泛存在的自耕農成為農業生產的主體,又有進一步提高勞動生產率的作用。南宋國土不及北宋的2/3,而糧食仍能維持廣大人口所需,經濟作物並有增長。不過,南宋官莊和大土地所有制又有發展,土地兼並加劇,侵犯自耕農,賦稅亦加重,成為不利因素。

宋仍重視官手工業,但漸行雇募制,又較之前朝頗放手民營,是以手工業空前發達。用鐵是工業發展的標志。唐年課鐵200餘萬斤,宋課鐵達800餘萬斤,近人估算,有謂北宋元豐間年產鐵達12.5萬噸者。采煤也在宋代發展,並推行用煤冶鐵,創風扇鼓風法。又發明膽水浸銅技術,增進銅產。造船業有重大進步,用多層板、升降舵,尤其是水密隔艙的創造,早於西方10個世紀;改進船體設計,形成聞名海上的福船體制。水力引用立輪,較前此臥輪效率增高;宋末,有大型水轉連磨和水輪推動的32錠大紡車。傳統工藝,如絲織,不僅在高級產品上精益求精,並在平織、紋織上創造堅實耐用的綢、緞,成為後來絲織工業的大宗。宋後期織機已專用化,提高效率,並有專業機戶出現。瓷器,除官窯墨守定制外,民間則出現百傢爭艷局面,名窯輩出,形成各具特色的瓷系。至於火藥、指南針、活版印刷三大發明,更世所共知,影響深遠。

宋代鐵犁鏵和鐵鋤(江蘇揚州出土)

宋代鐵犁鏵和鐵鋤(江蘇揚州出土)

宋商業有新的發展。城市商業已突破秦漢以來的坊市制,東南一帶並出現由商業興起的大城市。農村墟集、草市和販運貿易的發展尤速,由此產生瞭縣以下的市鎮經濟(見中國古代市鎮經濟)。鑄幣大量增加,開始應用紙幣。北宋商稅已是國傢財政的重要收入,神宗時有866個商稅務設於市鎮一級。這時流通中的商品還主要是農村剩餘的產品,商業的發達給封建經濟帶來瞭活力。王安石諸新法的制定就是以商品經濟的一定發展為條件的,它又有抑制豪強、發展生產的重要作用。宋代的海外貿易,不僅規模超過前代,亦較明及清前期為盛。

這時期,北方在遼、金統治下生產停滯,經濟遭到破壞。唯華北農業生產的停滯似屬長期性周期,亦可能與中唐以來氣候的變化和生態循環有關。但在北方,在民族和文化融合上又是中國歷史的一個進步,一如南北朝故事。蒙古族以草原氏族部落,在遼、金時代接受中原文化,進入階級社會,乃至能入主中華,建立地跨歐亞的元帝國。

元建國前,連年戰爭,生產破壞,人口劇減。但忽必烈用漢法後,經濟逐漸恢復。就生產力說,元代頗有建樹。如中耕農具和水力器械的改進,南北大運河的全面改造,北洋海運線的開辟等;天文學、地理學的成就聞名於世。又國土遼闊,中原技術傳播邊疆,城市經濟續有發展。但中葉以後,又趨停滯,以至衰退。其農業的衰退實受生產關系影響。諸王、貴族括田過多,賦稅過重,先是導入奴隸制,俘民為“驅口”;繼而依附農制再興,農民被迫投充;以至隨田買賣佃客又有回潮。這些都損害瞭生產。手工業方面情況較好,尤以棉麻紡織有較大進步,因全屬民營,束縛較少。商業方面,雖有色目人、斡脫之壟斷,仍增長不息,國際貿易空前擴大。這是因為中國封建經濟已臻成熟,商品經濟的發展就成為不可逆轉的趨向瞭。

明和清前期經濟(14~19世紀前葉) 這一時期,中國封建經濟在生產結構和生產關系上有所調整,生產力有進一步的發展。

明清都很重視墾田。除著力經營長江中遊和珠江流域外,並向中西部丘陵地帶發展;又大量向四川移民,開發雲南、貴州、臺灣,開始放墾東北。明初至清中葉,全國耕地約增50%,估計達12億畝左右。生產工具,兩代都少創造。水利多由地主、農戶自營,無復唐宋規模。但農藝學有長足進展,選種、深耕、早播、密植、田間管理等都有改進,尤以制肥、施肥技術和推廣復種最有成效。這就在傳統農業中,達到瞭精耕細作的高水平。南方兩熟制由江浙向長江上遊發展,嶺南已見三熟。北方自晚唐起農事荒衰,到明後期及清有所恢復,並推廣井灌,三年四熟和兩年三熟也漸普遍。江南一帶兩季畝產量較之宋代又有提高。

明清推廣小麥,而種稻區有北伸之勢。宋元之際發展的高粱,至清已在北方部分取代瞭粟。明後期引進玉米、番薯,清大量推廣。三者皆高產作物,並分別有耐寒、抗旱、適應砂地山區等特點。同時,經濟作物迅增。棉的推廣為明代農業大事,清續有發展,道光時年產近1千萬擔。甘蔗原植閩廣,清代廣種於四川、臺灣。煙在明後期引進,清推廣於各省。植棉的經濟效益雖非甚高,但使用價值很大;蔗、煙則收益為各種作物之冠。花生是明後期引進,清推廣於北方。東北大豆亦開始發展,並運銷江南。餘如藍靛、紅花、藥材、果木等均有發展。這就在不同程度上調整瞭中國農業結構,擴大民食,增進農傢收益,並有力地推動瞭農產品的商品化。唯畜牧業和林業少有進展。

隨著農業效果的增進,人口不斷增長。乾隆前期人口已達2億,末期超過3億,道光時達到4億,形成歷史上第三個高峰。

明清農業的發展是和生產關系的演變分不開的。明清官田的比重都較小。兩代開國時都實行聽民墾荒即為己業的政策,自耕農大增,約達農戶之半。其後土地兼並,大土地所有制日興。唯明代尚多世族地主,清之縉紳地主已無世襲官爵,後期並以庶民地主為多。明代地主尚有僮仆經營,至清則普遍分租。至此,除個別地方和少數民族地區外,依附農制基本消失。租佃關系也有變化。明初在刑律上廢除佃戶的低等級地位,與田主長幼相稱;到清代,佃農已有基本人身自由。並且,至清中葉,已是定額租為主,這種佃農有瞭經營的自主權。又因明末以來押租制和南方永佃制的流行,農民的佃權比較有保障,可以投資改良土地。嘉慶時,貨幣地租已占有一定比重。這時農村雇工也大多有瞭人身自由,立有文契、定有主仆名分的已經很少。

明初曾建立龐大的官手工業系統,但後期匠籍制度廢弛,絲織、瓷器等已交民營加工。清代除軍工外,官手工業已甚小,並逐漸開放礦禁,招商承采。所以明清手工業在種類、數量、工藝學上都頗有發展。傳統手工業如絲織、瓷器、造紙等,不僅力求精湛,而且向普及、耐用和多品種發展,並擴大原料來源,利用分工協作,降低成本。冶鍛、金屬加工等業,則主要是加大生產規模,縮短工藝流程,增加產量。采掘工業中,以煤礦的興起和雲南銅礦的開發較為重要。新興手工業如制糖、制煙、榨油、木材等,都有一定規模。而最重要的是棉紡織的崛興和推廣,棉佈取代絲麻成為人民衣被的主要材料,至道光間,估計年產近6億匹,並有半數為商品佈。但全部是農民傢庭手工業,罕見專業機戶。

中國地主制經濟突破瞭領主制經濟的僵化模式,有較大的適應性;分租制下的佃農也比莊園制下領份地的農民有較多的自由。因而,它可通過調整,容納較高的生產力,使封建經濟繼續發展。另方面,它又能容納一定的商品經濟;從上述農業和手工業的演變可以看出,它們都是朝著商品生產的方向發展的。明清商業,也逐漸超越瞭傳統商業以土特產和奢侈品供應城市消費者為主的格局,而日益發展瞭生產者之間的交換,特別是餘糧區和經濟作物區的交換。市鎮經濟有較快發展,各級市場連成一氣。明後期已形成徽商、山陜商等大商人資本,清代又有廣幫、寧波幫等大商幫,其資本常達百萬兩以至千萬兩。商人會館、公所林立;票號、錢莊等信用制度亦趨完備。

商品經濟的發展,終必導致資本主義。明後期起,即逐漸有瞭以工場手工業為主要形式的資本主義萌芽(見中國資本主義萌芽),清前期續有發展。但它並未能動搖中國封建經濟的基礎。這是因為,一方面,中國小農業和傢庭手工業相結合的經濟結構非常堅固,而這時流通中的商品仍是以這種結合的產品為主(糧和佈即占70%)。另方面,中國地主和商人一向關系密切,並有官商傳統,就是明清出現的大商幫,也不少據有皇傢特權。土地買賣自由,商人也買地成為地主,形成地主、商人、高利貸者“三位一體”的局面。這就使得封建經濟在成熟之後,能吸收一定的商品經濟而不致動搖封建剝削的根基,反而延長瞭自己的生命。

明和清前期經濟雖有發展,卻始終未超過傳統農業和傳統手工業范疇。整個這一時期,甚少發明創造,生產工具基本沿襲舊制。而17世紀以後,西方科技則大有進步。當時已有西方科技傳入中國,但除天文、數學外,生產上無能為用。19世紀以來,以蒸汽動力為中心的新式器械已可在國際市場上取得,當時中國尚稱富強,也有一定社會積累,但由於受到封建制度的束縛,不能引進以實現技術革新。明清兩代都常行禁海,以至演成閉關自守;這固然多出於政治原因,實際上則起著保衛古老的封建經濟的作用。

半殖民地半封建經濟(1840~1949) 1840年鴉片戰爭,英國打開瞭中國的門戶;以後資本主義列強又發動瞭一系列侵華戰爭,強迫中國訂立瞭50多個不平等條約和協議等。中國經濟隨之發生深刻的變化。

第一個方面的變化是外國資本主義的入侵。首先表現在對外貿易上,列強取得瞭協定中國關稅和掌握海關行政的特權(見外國在華經濟特權)。外國洋行和銀行壟斷瞭全部進出口經營和外匯結算。19世紀60年代後期起,中國由出超變為長期入超;70年代起,中國完全喪失市場主動權,進出口價格均決定於國外。洋行豢養瞭大批買辦,並借內河航行和子口稅等特權,建立瞭從通商口岸到內地城鎮的買辦商業網。進口以制成品為主,出口以原料品為主;貿易對象則以各國在華勢力的消長為轉移。1895年中日甲午戰爭前,這種殖民地型的外貿格局就已經完成瞭。

隨商品侵略而來的是資本入侵。鴉片戰爭後,列強在中國設立瞭一些航運、船舶修造、出口品加工等企業。甲午戰爭後,列強正式取得在華設廠權,隨之掀起瞭一個掠奪中國鐵路權和采礦權的浪潮(見帝國主義對中國路礦利權的爭奪戰)。同時,它們趁清政府無力償付戰爭賠款的機會,競向中國貸放借款。1900年八國聯軍入侵,又向中國勒索瞭一筆空前巨大的賠款,加計利息,成為中國最大的一項外債。這時西方資本主義已進入帝國主義階段,資本輸出成為重要侵略手段。到1930年,估計帝國主義在華投資達34.9億美元。其中金融業約3.2億美元,每個列強都有它在華的代理銀行,並組成國際銀行團,作為資本侵略的樞紐;運輸業(包括鐵路借款)7.6億餘美元,它控制著80%左右的中國鐵路營運裡程和50%左右的國內輪船噸位;工礦業5.8億餘美元,集中於棉紡、卷煙、煤礦、電力等,並在這些部門建立瞭壟斷勢力;政治性外債7.1億餘美元,它控制著中國的財政,乃至有左右政局的力量。

外國資本掌握瞭中國的經濟命脈,表明中國經濟已失掉自主,變成半殖民地性質的經濟瞭。1930年日本占領東北,實行“日滿經濟一體化”。在中國國土上,遼闊的東北和早被日本割取的臺灣,已不是半殖民地,而是完全的殖民地經濟瞭。不計東北,外國資本仍在增長,1936年投資總額約達42.9億美元。

第二個方面的變化是本國資本主義的興起。在外國資本主義侵略的刺激下,19世紀60年代起,清政府的洋務派官僚創辦瞭一批用機器生產的軍用工業,以後又陸續開辦輪船、工礦、鐵路、電訊等事業(見洋務派企業)。他們實際上早於外國資本20~30年創辦瞭中國第一傢大型煤礦、第一傢鋼鐵聯合企業和第一條實用鐵路,也首創瞭機器紡織廠。但他們資力有限,連同軍工業投資不到1億元。這種官僚所辦企業有濃厚的封建性,加以管理腐朽,常遭失敗;後期並依靠外國借款,有的被外資吞並。1911年辛亥革命後,中華民國時期的北洋政府繼承這一事業,轉而以銀行來發展官僚資本勢力,生產上無進益,反而進一步依賴外債,增強瞭買辦性。1927年國民黨執政後,即沿著從金融控制到產業壟斷的道路發展。但到1936年,除完成國傢銀行體系外,工礦業投資仍不過2億餘元。交通運輸方面較有成績,但多系依賴外債。

在清政府創辦軍用工業不久,民間資本也開始投資於繅絲、棉紡、煤礦等新式工業。這就是近代中國的民族資本,它代表中國經濟中的新興力量。甲午戰敗後,舉國震動,在戊戌變法、抵制外貨、設廠自救、收回利權等運動和辛亥革命的推動下,民族資本有瞭初步的發展。第一次世界大戰期間,外國資本的壓力有所減輕,民族資本又有瞭進一步的發展。到1920年,估計投資約達4.3億元,仍以輕工業為主,但已有近1億元投資於輪船和鐵路。同時,民族資本的銀行業勃興,並形成南北兩大銀行系統(見“南三行”、“北四行”)。20年代以後,外國侵略勢力加強,民族資本不斷陷入危機,尤以1931~1934年的危機為甚。但資本主義已向眾多行業和內地發展,並有一些新工業部門出現。1936年,民族資本工礦和運輸業投資約有13.3億餘元。又20世紀以來,隨著手工業的發展,原來作為資本主義萌芽形式的工場手工業大量湧現,其產值幾乎與機器工業相匹。工場手工業資本較小,但也是民族資本的一支力量。

中國有瞭本國的資本主義,表明中國經濟已不同於原來的封建經濟,這是一個進步。但是,中國的資本主義十分軟弱,不能與外國在華資本匹敵。並且,連同外國資本在內,在1936年的工農業總產值中,新式工礦業隻占10%強,加上工場手工業也不過占20%左右。就是說,80%的生產還是原來封建制度下的小生產。交通運輸和金融業中資本主義的比重較大,但這兩項僅占1936年國民收入的5%。因此,中國經濟還遠不是資本主義的,而是一種半殖民地半封建的經濟。

資本主義的發展給中國帶來瞭新的生產力,這是過去所沒有的。不過,直到1936年,包括外資企業和東北在內,中國還隻有鐵路2萬餘公裡,年產生鐵僅60餘萬噸,機器采煤3300餘萬噸,電力620萬千瓦時。對4億多人口的中國來說,這些都太少瞭。1936年現代化工業的產值還不到手工業產值的一半。最發達的棉紡織業,也僅有紗錠520萬錠,織機5.8萬臺;全國人民的用佈中,近一半還是靠農傢手織。

第三個方面是農村經濟的變化。近代中國農村,仍然是地主經濟占統治地位,唯富農經濟有所發展,農業雇工有所增加。地主占有全國耕地的50~60%,官僚、軍閥、商人地主代替瞭部分過去的縉紳地主,大土地所有制仍相當盛行。租佃關系逐漸契約化,貨幣地租有所發展,約占20%左右。富農盛時約占有耕地的20%,但他們經營的規模很小,一般每個富農有地30畝左右,雇工1~3人。因而富農經濟所占比重不大,後期又有明顯衰退趨勢。中國富農常出租部分土地和放高利貸,自己參加勞動,不是完備的資本主義經濟。到30年代,雇農已占農村人口的10%左右,成為農村一支重要勞動力。但極為分散,短工為多,地主、富農以及一些自耕農、佃農都有所雇用,故多半還不具備資本主義雇傭勞動性質。

鴉片戰爭後,中國農村自然經濟進入一個解體的過程,表現在耕織結合的分離和農產品加速商品化。但這個過程進展很慢,又不徹底。到1936年,農傢織佈已有75%以上是購用紗廠所產機紗,表明紡紗已大體從農業中分離出來。但織佈並未完全分離,農民傢庭生產的自用佈的數量約隻比鴉片戰爭前減少7%。農產品商品化進展較快,但主要是經濟作物,糧食的商品率仍然不高。1936年,除去返銷農村部分,大約不足30%。中國農業還遠非商品生產,農村基本上還是自給、半自給經濟。

鴉片戰爭後,清政府在對外對內戰爭中不斷增加賦稅。帝國主義賠款等勒索以及外債的負擔、外貿不等價交換的損失,最後也大部落在農民身上。中華民國以後,軍閥混戰和國民黨政府發動的十年內戰,使農民負擔有增無已。20世紀20年代以後,地租又有明顯增加的趨勢;並出現農村金融枯竭、對城市負債現象。這都影響農業生產力的發展。

這期間,由於東北等地的開發,耕地面積有所增加。但農業生產技術基本上沒有改進,農藝學的發展也受到傳統農業生產方式的限制,江南一些地區的畝產量反不如清代前期。全國糧食產量徘徊在2000~2500億斤左右,人均糧食占有量反而由六七百斤下降到五六百斤。經濟作物有較大發展,棉花高產時可達2000萬擔,大豆可達27000萬擔。但與糧爭地的矛盾日益突出,經濟作物播種面積限於20%左右,難以增加經濟效益。總之,整個農業生產處於停滯和落後狀態,這種狀況又成為工業發展的障礙。唯一較振興的是東北新農業區,1930年該區糧食和大豆生產380餘億斤。日本帝國主義占領東北後,東北農業日趨衰退,直到抗日戰爭結束時,仍未能恢復到1930年的水平。

1937年日本發動侵略全中國的戰爭,經濟發達地區全部淪陷,生產力遭到嚴重破壞。日本帝國主義為瞭支援侵略戰爭,在中國東北實行以開發戰略物資為中心的五年計劃,但成績很差,1943年產量最高時,鋼鐵僅及計劃的28%,煤為計劃的73%。日本在華北、華中的經營,除煤炭外,亦多失敗。國民黨政府統治的後方,賴有豐富資源和擺脫瞭外國資本的壓力,一度工業振興,並發展瞭重工業。但規模有限,按戰前幣值計,投資不過5億元,1943年以後又形衰退。綜觀抗日戰爭時期的中國經濟,是破壞有餘,建設不足。估計1946年比之1936年,按戰前幣值計,工礦和交通運輸業的產值下降31%,農業產值下降12%。

抗日戰爭期間,國民黨政府借助於統制經濟,大力發展瞭官僚資本。戰後又接收瞭日偽資產和德、意的法西斯資產,官僚資本達於高峰,大約占有全國工礦和交通運輸業固定資產的80%,並壟斷瞭金融和國際貿易。但是,它是在外國資本特別是美國的軍事、經濟援助下取得這種地位的,並與地主階級分利、共存。因而,它是一種買辦的封建的國傢壟斷資本。

中國共產黨領導下的中國革命,早在20年代末就在土地革命的基礎上建設革命根據地經濟。當時是以發展農業生產為主,工商業方面由國營、合作社和私人三方面組成。抗日戰爭和第三次國內革命戰爭時期,在抗日根據地和解放區,實行土地改革、沒收官僚資本和保護民族工商業的政策;建立瞭以國營經濟為領導的、多種經濟成份並存的新民主主義經濟。經過大生產運動和互助合作運動,尤其是1947年以後解放區不斷擴大,新民主主義經濟欣欣向榮。國民黨統治區則生產停滯,通貨惡性膨脹,市場混亂,經濟走向崩潰。1949年中華人民共和國建立,結束瞭百年來半殖民地半封建經濟的歷史,這種由帝國主義政治、經濟侵略而形成的落後、畸形經濟為新民主主義經濟所代替。