某些商品的價格與產量變動相互影響,引起規律性的迴圈變動的理論。1930年由美國的H.舒爾茨、荷蘭的J.丁伯根和義大利的H.裏奇各自獨立提出。由於價格和產量的連續變動用圖形表示猶如蛛網,1934年英國的N.卡爾多將這種理論命名為蛛網理論。

蛛網理論是一種動態均衡分析。古典經濟學理論認為,如果供給量和價格的均衡被打破,經過競爭,均衡狀態會自動恢復。蛛網理論卻證明,按照古典經濟學靜態下完全競爭的假設,均衡一旦被打破,經濟系統並並不一定自動恢復均衡。這種根據的假設是:①完全競爭,每個生產者都認為當前的市場價格會繼續下去,自己改變生產計劃不會影響市場;②價格由供給量決定,供給量由上期的市場價格決定;③生產的商品不是耐用商品。這些假設表明,蛛網理論主要用於分析農產品。

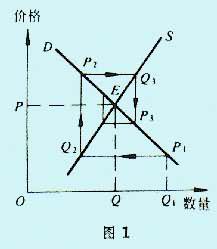

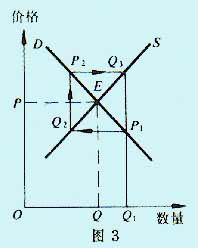

蛛網理論的模型如圖所示。圖中P、Q、D、S、分別是價格、產量、需求函數和供給函數;t為時間。根據上述模型,第一時期的價格P1由供給量Q1來決定;生產者按這個價格來決定他們在第二時期的產量Q2。Q2又決定瞭第二時期的價格P2。第三時期的產量Q3,由第二時期的價格P2來決定,依此類推。由於需求彈性、供給彈性不同,價格和供給量的變化可分三種情況:①當供給彈性小於需求彈性(即價格變動對供給量的影響小於對需求量的影響)時,價格和產量的波動將逐漸減弱,經濟狀態趨於均衡,如圖1所示。供給彈性小於需求彈性為“蛛網穩定條件”,蛛網向內收縮,稱“收斂型蛛網”。②當供給彈性大於需求彈性(即價格對供給量的影響大於對需求量的影響)時,波動逐步加劇,越來越遠離均衡點,無法恢復均衡,如圖2所示。供給彈性大於需求彈性為“蛛網不穩定條件”,蛛網為“發散型蛛網”。③當供給彈性等於需求彈性時,波動將一直循環下去,即不會遠離均衡點,也不會恢復均衡,如圖3所示。供給彈性與需求彈性相等為“蛛網中立條件”,蛛網為“封閉型蛛網”。