蓋斯凱爾夫人

蓋斯凱爾夫人

英國小說傢。原名伊莉莎白·克萊格霍恩·斯蒂文森。周歲喪母,寄養在納茨福德姨母傢裏,這座偏僻小城的風俗人情成為她日後創作的素材。14歲時她到附近的斯特雷特福德鎮一傢女子學校學習。她自幼受到父親文學修養的薰陶,也受到父父親和姨母虔誠的宗教信仰的影響。22歲時,她與曼徹斯特唯一神教會的副主持威廉·蓋斯凱爾結婚。她的作品都是在丈夫鼓勵下寫成的。作為下級牧師的妻子,她往往配合丈夫做些慈善工作,或護理窮苦的病人,因而有機會接觸生活困難、有一定階級覺悟的產業工人,瞭解他們的生活與思想。這一切都形象地體現在她的優秀的現實主義小說《瑪麗·巴頓》之中。

蓋斯凱爾夫人共發表過6部長篇小說,《瑪麗·巴頓》(1848)是第一部,它真實地反映瞭工人階級的生活和鬥爭,在19世紀英國小說的發展中占著十分重要的地位。馬克思曾稱贊狄更斯、薩克雷和蓋斯凱爾夫人是“一批傑出的小說傢”。

《瑪麗·巴頓》揭露19世紀中葉大英帝國“黃金時代”的背面廣大工人群眾的悲慘命運。小說所描寫的故事發生在40年代經濟蕭條時期,在階級對立十分尖銳的曼徹斯特。瑪麗·巴頓的父親約翰·巴頓原來是個奉公守法的老工人,由於逐漸認識到工人階級處於被剝削的地位,社會貧富懸殊,因而對資本傢產生瞭仇恨,積極參加瞭工人運動。憲章運動失敗後,資本傢拒絕瞭罷工工人的要求,決定開工。約翰·巴頓等人殺死瞭工廠老板的兒子。這部小說反映瞭憲章運動時期的勞資鬥爭,獲得瞭很大的成功。但小說的結尾寫約翰·巴頓向老板自首,得到寬恕,表明作者受宗教信仰的影響,想用博愛與寬恕來調和階級矛盾。這不僅損害瞭主人公的形象,也降低瞭作品的積極意義。但這部作品關於工人階級的悲慘狀況和工人鬥爭的描寫仍是全書最生動感人的部分,有力地打破瞭關於資本主義制度的永恒性的幻想。

蓋斯凱爾夫人的另一部重要小說《克蘭福德》(1853),用幽默的筆調描寫瞭克蘭福德小鎮上目光短淺、幼稚天真的小市民中間發生的小小的悲喜劇,在寫作技巧、選材和語言運用方面都有提高;塑造的人物也不再是類型的代表,而是有個性的人。

1853年,小說《露絲》發表,寫一個貧苦的女縫工露絲·希爾頓被資產階級青年亨利·白林漢誘騙遺棄的故事。在敘述露絲於饑寒交迫中隻身外出謀生時,作者著重描寫瞭當時手工業作坊的惡劣的勞動環境。後來在一次大瘟疫中,露絲不顧個人安危看護病人,博得群眾的好評。白林漢染病後,也得到她的精心護理,恢復瞭健康,而露絲自己卻染病而亡。作者通過這一結局贊揚瞭露絲的高尚品質。

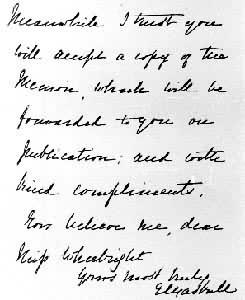

蓋斯凱爾夫人手跡

蓋斯凱爾夫人手跡

她的長篇小說《北與南》(1855),也寫曼徹斯特的階級鬥爭。她把經濟落後的南方與工業發達的北方做瞭對比,並塑造瞭一個理想化的資本傢,他既具有北方企業主的精明能幹,又具有南方人的文化修養,並能調和勞資之間的對立,終於振興瞭企業。作者在這裡再一次宣揚瞭階級調和的思想。

蓋斯凱爾夫人的後期作品《西爾維亞的戀人》(1863),講述瞭其強迫征兵所造成的傢庭悲劇。《妻子與女兒》(1866)反映小城市中等階層的傢庭生活。她還寫瞭不少中、短篇小說,大部分以作者熟悉的小城鎮生活為背景。她的《夏洛特·勃朗特傳》(1857)是一部優秀的傳記作品。