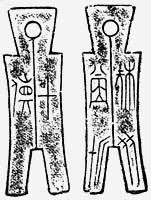

中國春秋戰國時期楚國錢幣。春秋時期,楚國行貝幣。戰國時期,出現瞭金幣、銀幣和銅幣,這三種金屬貨幣在幣形、幣值和幣文等方面,各具一格,自成體系。中國古文獻中對楚幣的著錄最早見於《宋書·符瑞志》,但《志》文中把這種“金狀如印”之物隻看作是一種“祥瑞”。宋沈括在《夢溪筆談》中對楚國的金幣也作過描述,稱之為“淮南王藥金”。最早著錄楚國蟻鼻錢的是南宋洪遵的《泉志》,謂:“此錢上狹下廣,背平面凸,長七分,下闊三分,上銳處可闊一分,重十二銖,文如刻鏤,不類字,世謂之蟻鼻鼻錢”(圖1)。

圖1 蟻鼻錢(拓片)

圖1 蟻鼻錢(拓片)

中華人民共和國建立以來,隨著大量考古調查與發掘工作的開展,在安徽、湖北、湖南、河南、陜西、山東、江蘇和浙江等省,先後發現瞭楚國的天然貝幣及金、銀、銅金屬鑄幣。

天然貝 1978年在河南淅川下寺春秋中晚期墓,出土瞭4000餘枚海貝。一些楚墓中,還發現瞭仿海貝的骨貝,如1966年春湖北江陵望山2號戰國中期墓出土2件,1984年湖北當陽曹傢崗5號春秋晚期墓發現1179枚。這批骨貝凸面的凹槽兩頭各有一穿孔,而且大多數在槽口兩側還刻有並列或錯列的記號,在這些骨貝的平面上,有20%還殘留少許綠色結晶物,應是制幣時的貼附之物。

金幣 主要為金版和金餅。金版數量最多,金餅次之。金版多為零散的碎塊,完整的極少見,大多數鈐有印文,最常見的是“郢爯”,“陳爯”次之,還有“專爯”和“少貞”(小鼎),“爰”和“盧金”等,鈐印文字較少見。除“盧金”的戳印為圓形之外,餘均為方形。這些鈐印文字,1字的為地名,即鑄造地;2字的右為地名,左指鑄幣本身,其中“少貞”2字,當求它解。“郢爯”的“郢”字,是楚之都城。從出土情況看,“郢爯”數量最多,分佈地域最廣;從鑄行時間看,“郢爯”流通時間最長,它是王室鑄行的金幣,為全國性的錢幣(圖2)。其餘金幣則為地方鑄造的金幣,流通地域較小。

圖2 金幣“郢爯”(拓片)

圖2 金幣“郢爯”(拓片)

金餅常與“郢爯”、“陳爯”同出,無疑也是楚國金幣之一。但它的數量遠不如金版多,而且大多為碎塊殘片,完整的極少見。形狀大都為扁平的圓餅,形酷似龜,上部隆起,底部平整,又有實心與空心的兩種。大部分金餅無鈐印文字,少數有“陳爯”2字,有些背面還刻有“

靈”文字,也是標明鑄地的。據湖北江陵望山1號墓出土包金箔的鉛錫餅,與湖南長沙左傢公山出土的陶餅等冥幣來分析,楚國至遲在戰國中期就已鑄行金餅。河南扶溝與陜西咸陽出土的金餅含金量都在95%以上,有的達到98%。已發現的金餅碎塊多為半圓、扇形、三角形和楔形等,屬稱量金幣,使用時是從圓周向圓心切割的。

靈”文字,也是標明鑄地的。據湖北江陵望山1號墓出土包金箔的鉛錫餅,與湖南長沙左傢公山出土的陶餅等冥幣來分析,楚國至遲在戰國中期就已鑄行金餅。河南扶溝與陜西咸陽出土的金餅含金量都在95%以上,有的達到98%。已發現的金餅碎塊多為半圓、扇形、三角形和楔形等,屬稱量金幣,使用時是從圓周向圓心切割的。

銀幣 迄今發現的銀佈,系1974年在河南扶溝與楚金幣同出的鏟首銀佈,共18 塊。佈首為鏟狀,有長短、方圓、實空之別,佈身呈長方形,有長、中、短3種。這些銀佈均未見鈐印文字,長型佈與1件中型佈的背面刻有“×”符號。18件銀佈實測的重量,差別不大,很可能是計個論值的等量貨幣形態。也有人對這種銀佈是否為貨幣,是否為楚幣,持有不同的看法。

銅幣 主要為蟻鼻錢和佈幣兩種。以蟻鼻錢出土的數量最多,佈幣較少。蟻鼻錢是楚國特有的一種銅幣,狀似海貝,絕大多數都有陰文“

”字,連同穿孔酷似鬼臉,故俗稱“鬼臉錢”。目前在湖北、湖南、河南、安徽、山東、陜西、江蘇和浙江等省都有發現,且除極少數無文字外,絕大部分都有文字。其模鑄的文字主要有:

”字,連同穿孔酷似鬼臉,故俗稱“鬼臉錢”。目前在湖北、湖南、河南、安徽、山東、陜西、江蘇和浙江等省都有發現,且除極少數無文字外,絕大部分都有文字。其模鑄的文字主要有:

、

、

、

、

、

、

(金)、旓、(蹠)、

(金)、旓、(蹠)、

(行)、

(行)、

(君)、驄 (匋)、

(君)、驄 (匋)、

(貝)、三 (疑缺筆)等,均為陰文,其中以

(貝)、三 (疑缺筆)等,均為陰文,其中以

字最多,

字最多,

字次之,餘均極少見。蟻鼻錢是東周各國金屬貨幣中最輕小的,每枚重量在5~6克以下,個體的重量差別較大,最輕的隻有0.1克,一般0.5克,最重的達5.6克。通過對不同時期的蟻鼻錢個體進行實測表明,它們的大小與重量不盡相同,其變化趨勢大致是由大變小。因此,它從一開始就是論個計值的等量貨幣形態。

字次之,餘均極少見。蟻鼻錢是東周各國金屬貨幣中最輕小的,每枚重量在5~6克以下,個體的重量差別較大,最輕的隻有0.1克,一般0.5克,最重的達5.6克。通過對不同時期的蟻鼻錢個體進行實測表明,它們的大小與重量不盡相同,其變化趨勢大致是由大變小。因此,它從一開始就是論個計值的等量貨幣形態。

楚國的銅佈幣在江蘇、浙江、安徽、山東、河南和陜西等省都有發現,數量不多。形狀為長方形的平肩方足鏟,首有較大的圓孔,可分為大、小兩種。大型銅幣的重量為31~37 克,正面鑄有“斾錢當蹠”,背面鑄“十貨”,皆為陽文。正面鑄文的為當一蹠的大錢,背文的“十貨”指其相當於10個蟻鼻錢 (圖3)。小型銅幣重量大約15克左右,正面鑄有“四錢”,背面鑄“當蹠”,也均為陽文,其意為4個小型佈錢當一蹠”。這兩種銅佈幣是楚國占有淮泗、吳越地區後,由楚的邊境縣邑鑄行的地方性錢幣,流行范圍不廣。

圖3 “斾錢當蹠”佈(拓片)

圖3 “斾錢當蹠”佈(拓片)

縱觀楚國的錢幣,春秋時期是天然貝與金屬鑄幣並用,戰國時期天然貝已為金屬鑄幣所取代。楚國金幣中的金版、金餅和銅幣中的蟻鼻錢具有楚文化自身的特點,與當時其他國傢的幣形不同,而銀佈和銅佈則是受中原文化的影響而產生的。