中國明清以來北方戲曲、曲藝等押韻用的13個韻部。“轍”也叫“轍口”,就是“韻”。“合轍”就是“押韻”,這是用順轍行車做比喻的通俗說法。

“十三轍”的名稱是:①中東,②江陽,③一七,④灰堆,⑤油求,⑥梭坡,⑦人辰,⑧言前,⑨發花,⑩乜斜,(11)懷來,(12)姑蘇,(13)遙條。此外還有兩道用兒化音節構成的“小轍兒”:“小言前兒”和“小人辰兒”。

由於十三轍是戲劇、曲藝工作者口耳相傳的,,轍名和它的排列順序在書面記載上頗有分歧,如“梭坡”也作“索撥”、“油求”也作“由求”、“遙條”也作“么條”、“乜斜”也作“迭雪”等。至於排列順序,上面所列是常見的一種,口頭流傳,多有參差。

十三轍隻有13個轍名,相當於一般韻書的韻目,但“有目無書”。魏建功《說轍兒》(《國語周刊》103~104期)文中說:“究竟十三道轍是否有目無書?在北平的確沒有書。求之於方音中,有些地方是有這種書的。”他舉瞭徐州的《十三韻》,書面題名是《考字奇本》;山東的《增補十五音》,比十三轍多“支、虞”兩目;湖北的《字音會集》,分14音,比十三轍多一“詩”目。山東屬北方,徐州介南北之間,看來代表北音的十三轍並非全無書本,隻是流行不廣,以舊京兆(順天府)為中心,這些書都不算數罷瞭。1937年中國大辭典編纂處印行瞭《北平音系十三轍》(張洵如編著,魏建功參校),把按北京音系排列的一部字匯嵌入十三轍的體系之中,這是十三轍有目又有書的開始。1942年在重慶出版、1950年在北京校訂印行、1986年天津古籍出版社新版的《北京俗曲百種摘韻》(羅常培著),其下卷稱《十三轍字匯》,把100種北京俗曲裡所有押韻的字按十三轍列出來,每字歸轍,都有例證。這是第一部專為十三轍編寫的字書。不過這些俗曲有從吳方言流入的,如《茉莉花》。

明清以來,官話方言區的地方戲,凡屬皮黃系統、梆子系統的各劇種,都用十三轍。十三轍的被重視開始於清代中葉昆劇日益衰微、地方戲花部亂彈興盛之際。其後皮黃戲來北京,發展為京劇,逐漸興盛。京劇在字的唱念上雖因襲中州韻、湖廣音,唱詞押韻卻自稱用十三轍。十三轍在京劇中就取得標準曲韻的資格而沿用至今。十三轍在北方曲藝(如京韻大鼓)中也多被采用。此外各地方劇都自稱尊奉十三轍,但實際上轍數有的不止十三。以越劇為例,實際用瞭16韻乃至更多的韻。至於轍的內容,即每轍所代表的語音,更多歧異。

《中原音韻》、《五方元音》等書對明清口頭演唱的戲曲、曲藝影響如何,目前不能肯定。有人用《中原音韻》作招牌,可是不完全遵用。多年來,戲曲工作者使活語言與十三轍相結合,不依傍任何傳統韻書,自然合轍;不按轍口列字寫書,仍不妨礙它的使用。

“十三轍”有目無書,因此哪些字歸哪轍,不易查考。但從京劇或曲藝的用韻,還能看出一些字所屬的轍口。如“通中動重”(《打鼓罵曹》)屬中東轍,“祥羊藏殃”(《捉放曹》)屬江陽轍,“溪依洗離”(《燒棉山》)屬一七轍,“淚悲對隨”(《逍遙津》)屬灰堆轍,“首頭候由”(《打漁殺傢》)屬油求轍,“禍潑坐說”(《三娘教子》) 屬梭坡轍,“深林恨分”(《雪杯園》)屬人辰轍,“偏緣先然”(《鳳還巢》)屬言前轍,“馬麻大咱”(《秦瓊賣馬》)屬發花轍,“切業闕歇”(《賀後罵殿》)屬乜斜轍,“來奈胎衰”(《天雷報》)屬懷來轍,“路湖訴途”(《落馬湖》)屬姑蘇轍,“道瞧高豹”(《南陽關》)屬遙條轍。

以上所舉都是京劇所用語音符合北京音的例子。但另外有所謂“上口字”,則不取北京音,如“請”字與“人、分”押韻(《空城計》)、“界”字與“懷、宰”押韻(《武傢坡》)等等,這是由於京劇源出於皮黃而以湖廣音唱念的緣故。如把京劇和梆子相比較,庚青韻在梆子系統並入中東,京劇則並入人辰,那就是兩者分別受西北方言和長江流域方言的影響。現代京劇改革以來,“上口字”逐漸被廢棄而改用純粹的京音唱京劇,皮黃的“十三轍”將向北京音系的十三轍轉化。

在十三轍發生、發展的過程中,究竟反映瞭哪些語音情況,要通過戲文、鼓詞等大量的通俗文藝作品作統計與分析。這將有助於一定時間和地區語音演變的考察。十三轍不僅曾為戲曲等押韻服務而有所貢獻,也給漢語語音史的研究提供瞭一部分有用的參考資料。

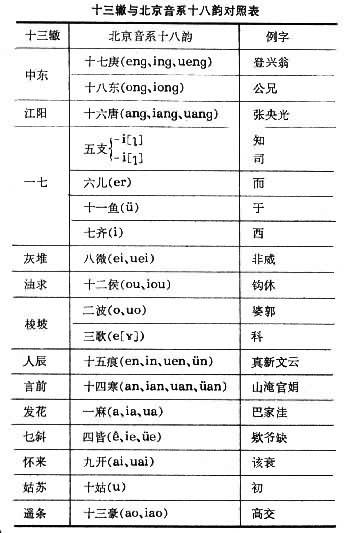

十三轍是否要繼續使用下去,這首先須把十三轍與現代漢語普通話語音的“十八韻”做個比較。列出對照表如下。

十三轍與北京音系十八韻對照表

從表中看到:中東轍包括瞭“庚”、“東”,梭坡轍包括瞭“波”、"歌",一七轍竟包括瞭4個韻“支、兒、魚、齊”。語音分析和詩歌押韻是兩回事,不必成為一對一的關系。審音要細,押韻可寬。因為有的轍字太少,合韻是免不瞭的。

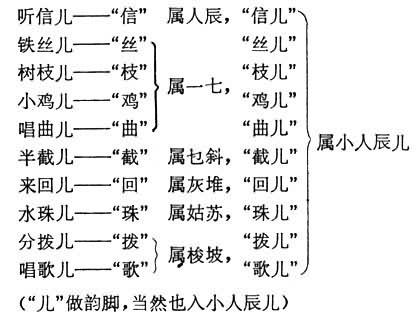

十三轍這一押韻系統還附有兩道小轍兒:

①小言前兒 是兒化以後,“言前”和“發花”、“懷來”等轍合並成的一個小轍兒。例如:在一般市民的發音裡,“街”兒化以後也入這一轍。

②小人辰兒是兒化以後,"人辰" 和“一七”、“乜斜”、“灰堆”、“姑蘇”、“梭坡”等轍合並成的一個小轍兒。例如:

(“兒”做韻腳,當然也入小人辰兒)小轍兒在戲劇唱詞中很少見,曲藝和民歌中出現較多。因為這裡純用北方話。兩道小轍兒的妙用在於把本來不同的轍合為一轍,無論說或唱,都覺得帶有俏皮味;而且擴大瞭轍口,更便於合轍押韻。大轍十三而主要的小轍兒是兩道,也就因為這兩道小轍兒收的詞比較多。