一般指對盲人和聾啞人進行的教育,又叫盲聾教育或盲啞教育。教育對象除盲、聾啞人外,還有聾、重聽、弱視、聾盲等感覺器官有缺陷的人。

歷史上,無論中外,都曾有人對盲人和聾啞人進行一定的文化教育與職業技能訓練,使他們能自謀生計。其中有的人在受教育後還在文學、音樂、醫術等方面取得瞭成就。但是專門的盲聾學校教育則是從近代興起的。世界上第一所聾童學校(1770)和第一所盲童學校(1784)均建在法國巴黎。中國於清朝同治十三年(18744)在北京建立瞭第一所盲童學校。名為啟明瞽目院。清光緒十三年(1887)在山東登州(今蓬萊縣)建立瞭第一所聾校,名為啟瘖學館,後遷煙臺。舊中國的盲聾啞教育十分落後,發展緩慢。至1948年中國僅有盲聾啞學校42所,學生2380人,教職員360人。學校不僅數量少,而且多設在大城市,為有產者服務,廣大勞動人民和農村群眾的盲聾子女無法受到教育。

1949年中華人民共和國成立後,國傢逐步接管瞭私立盲聾學校。在1951年10月中央人民政府政務院頒佈的《關於改革學制的決定》中指出:“各級人民政府並應設立聾啞、盲目等特種學校,對生理上有缺陷的兒童、青年和成人,施以教育。”把盲聾教育納入瞭國傢教育體系,確定聾啞學校初等教育為10年制,盲童學校為6年制。1976年以後,聾校初等教育多改為8年制,盲校初等教育為5年制。有的學校試行9年或10年制的帶有職業訓練性質的初等教育;有的農業地區實行5或6年制的超齡盲聾青少年的掃盲和職業教育。部分地區還有3年制的盲聾初中教育和中等職業教育,如技術學校、按摩職業學校。到1982年,全國盲聾學校已達到312所,學生33673人,教職員工9235人。1982年比1948年的學校數增加近6.4倍,學生增加13倍強,教職員增加24倍多。約有半數的學校設在小城鎮,少數省和地區已做到每縣有聾校。全國除寧夏、西藏個別省區尚未建立聾、盲校外,其他省、市、自治區都設有寄宿制的聾啞學校或盲童學校。這樣,就根本改變瞭舊中國盲聾教育的佈局。根據規定,盲聾學校每班為12人,教師配備和各項經費均高於同級其他學校。為鼓勵教師從事盲聾教育,規定在盲聾學校工作的教師加發原工資的15%。盲聾教育是國傢整個教育事業的一個組成部分。由教育行政部門領導,教育部設有特殊教育處。但有少數學校歸民政部門領導。國傢註意特殊教育師資的培養,建立瞭南京特殊教育師范學校。該校學制4年,設置盲教育、聾教育、智力落後兒童教育3個專業,面向全國招生,為各地培養骨幹教師。

《中華人民共和國憲法》第四十五條規定:“國傢和社會幫助安排盲、聾、啞和其他有殘疾的公民的勞動、生活和教育。”在中國,盲聾教育是提高全民族的科學文化水平、普及初等教育工作的一個部分,體現瞭中國人民受教育的平等權利和對有感官缺陷人的社會主義人道主義的關懷,為提高他們的精神境界和組織他們參加社會主義物質文明和精神文明的建設創造瞭前提。盲聾教育總的任務與普通教育一致,要使盲、聾啞兒童成為有社會主義覺悟的有文化的勞動者,使他們殘而不廢,能為祖國的現代化建設作出力所能及的貢獻。但由於教育對象的特點,使盲聾教育的任務有其特殊性,表現在:①為瞭完成總的任務,確定全面發展的具體要求和實施方式時要考慮到盲聾人的認識活動特點,既不任意降低要求,又要從視、聽覺等障礙帶來的實際困難出發來進行教育。②盲聾教育有補償視覺或聽覺缺陷的特殊任務,實現這個任務是完成總任務的必要條件。聾童入學時一般沒有語言,所以聾校除一般任務外有形成和發展聾啞學生語言的任務;由於多數聾生畢業後直接參加社會生產勞動,所以聾校又有進行職業勞動技能教育的任務。盲校的特殊任務是發展盲童的聽覺和觸覺,培養盲童熟練掌握盲字、學會協調動作、具有獨立生活能力、掌握勞動技能。此外,還有保護和發展盲聾兒童剩餘視覺、聽覺和身體健康的任務。盲聾啞人通過政府提供的教育設施和勞動就業幫助,積極參加社會主義建設事業,不少人在工作中做出瞭顯著成績。有的被評為先進工作者,勞動模范;還有的被授予工程師、副教授、藝術傢、醫師等職稱,真正成為有社會主義覺悟的有文化的、殘而不廢自食其力的勞動者。

在中國,盲、聾學校的教學大綱和統一教材,是參照全日制普通小學的教學大綱和課本,並針對盲、聾學生的特點由教育部編制的。初等盲、聾學校課程設置基本上與普通小學相同。盲校課程有思想品德課、語文、數學、體育、手工、音樂、常識(自然、地理、歷史)、勞動等;聾校課程有思想品德課、語文、數學、常識、律動、體育、美術、手工、勞動等。盲校設手工課,主要是為發展盲童觸覺,增強感知能力,以補償視覺缺陷。體育和音樂課時也比普通小學多。體育課,有培養學生定向、平衡能力等方面的任務。為瞭使學生學好由6個凸起點排列組合構成的漢盲字,學會熟練使用盲文書寫工具,低年級增加瞭寫字課時數。聾校設律動課,主要是培養兒童協調動作,發展語言和剩餘聽力,彌補聽覺缺陷。語文、數學的課時比普通小學增加較多。一年級語文課中約用一個學期利用視覺、觸覺等知覺來教耳聾兒童掌握漢語拼音聲母韻母的發音和拼音方法。語文課中還包括形成和發展聾童語言的日常用語會話課和作文敘述課。從一年級起就培養聾童逐步掌握看話技能,掌握用手指不同指式表示漢語拼音字母的手指語和通用手語,以此作為學習說話和識字的輔助工具。對有剩餘聽力的學生還進行聽力訓練。聾校高年級,增設生理衛生常識課程。盲、聾學校從五年級起加強職業技術教育(一般每學期二周)。到中學班後,一般每年至少有4周勞動技能實習。中學班的文化課程和內容基本與普通中學相同,使用初中課本。其中有些盲聾生不能感知的部分,有的略講或刪除,有的用一些特殊儀器或教具給學生加以講解。

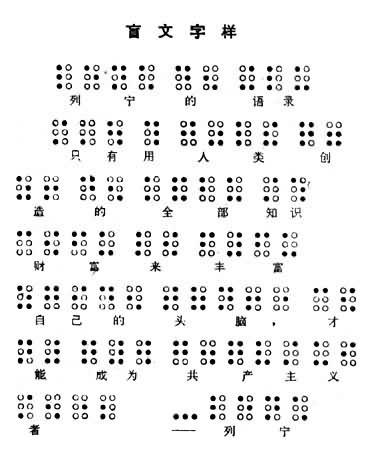

盲童小學學生在上盲文點位課

盲童小學學生在上盲文點位課

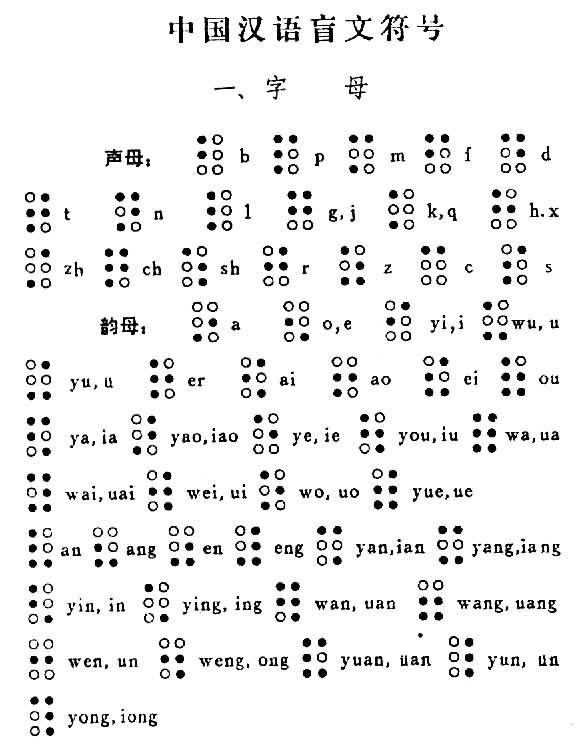

中國漢語盲文符號(字母)

中國漢語盲文符號(字母)

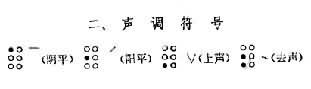

中國漢語盲文符號(聲調符號)

中國漢語盲文符號(聲調符號)

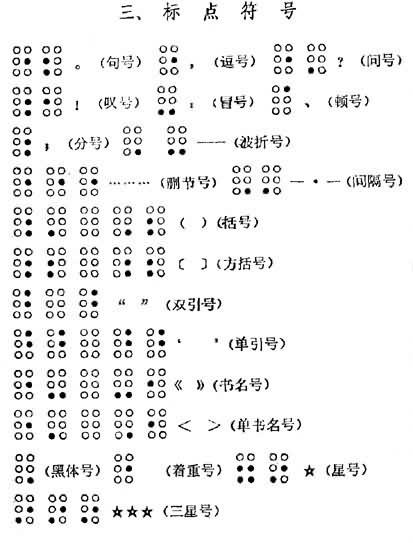

中國漢語盲文符號(標點符號)

中國漢語盲文符號(標點符號)

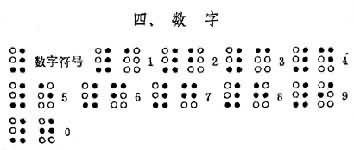

中國漢語盲文符號(數字)

中國漢語盲文符號(數字)

在中國,盲聾教育除貫徹一般的教學原則外,還有一些特殊的原則。盲校要貫徹“語言和具體形象密切結合”的原則,即在教學中,通過教師的語言表述,學生觸摸實物或模型,使學生對所學概念形成具體、形象的認識。聾校要貫徹“教學過程和形成、發展聾童語言相統一”的原則,即各種教學都要註意教給聾童語言。在教學中要註意對學生區別對待,充分利用與發展盲聾兒童的其他感覺器官。聾校教學使用的交際手段主要是語言,采用口語、書面語和手語相結合的辦法進行教學。口語教學即要學生學會依教師口形變化來瞭解語言(即看話)和用口語回答問題,手語即手指語和手勢語,書面語是當然的教學手段。各種教學手段的運用要有助於形成和發展聾童的語言和對講授內容的準確掌握。此外,有條件的地方,盲聾學校的教學還需使用一些現代化的助聽或助視設備及代替視聽覺的其他科學儀器。

盲文字樣

盲文字樣

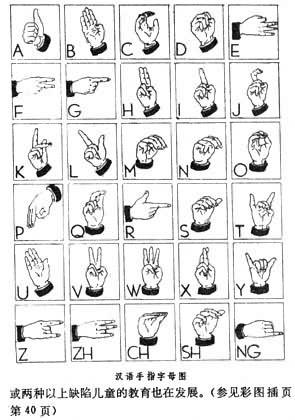

聾啞教育工作者和語言學傢合作為聾啞人設計出一套手指音節

聾啞教育工作者和語言學傢合作為聾啞人設計出一套手指音節

漢語手指字母圖

漢語手指字母圖

在當代,世界上盲聾教育的發展動向和趨勢是:①早期發現和早期教育,即在兒童出生後不久就診斷出盲或聾,除瞭采取醫療及其他補償措施外,要特別註意加強幼兒時期的教育,使盲幼兒更好地認識周圍世界,克服“盲態”(或“盲相”);使聾幼兒在形成和發展語言的最佳年齡期就開始學習語言,補償聽覺缺陷。這項教育是在教育工作者指導下以傢庭為主進行的。②與正常兒童一起受教育,或叫做“一體化”教育。各國註意發展普通學校附設特殊班級的辦學形式。美國有專門法令強調使有生理缺陷兒童盡可能在最少受限制的環境中受教育,也就是使他們在普通學校的單獨班級或與正常兒童在同一班級中受到教育。不少國傢除大學是盲、聾人與正常人一起學習外,在中學、小學也進行盲、聾人與正常人一起學習的實驗。目的是從小就培養他們與正常人在一起,以便在畢業後更好地進入社會。③多種缺陷兒童的教育,即除瞭盲或聾一種缺陷外同時還有另外的缺陷的兒童的教育,例如盲而智力落後,聾而智力落後,又盲又聾等兩種或兩種以上缺陷兒童的教育也在發展。(見彩圖)

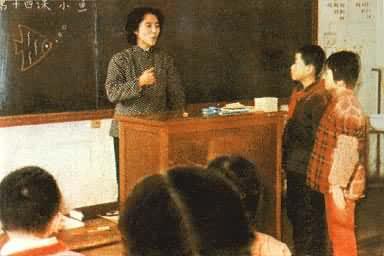

北京的聾啞學校學生在上語文課

北京的聾啞學校學生在上語文課