美國行為主義心理學傢E.C.托爾曼提出的一種學習理論。他認為動物和人的行為都具有目的指向性。學習者在達到目的的過程中,必須認知各種環境條件,這種認知是達到目的的手段或途徑。托爾曼用符號這一概念來代表對環境的認知。學習者認識抵達目的的途徑時意即形成瞭“認知地圖”(Cognitive map)。所以,學習者是遵循著指向目的的一些符號;是遵循著一張“認知地圖”,學的是符號及其所代表的意義,不是機械的運動反應;學的是行為的途徑,不是動作的模式。這就是符號學習說的基基本含義。

托爾曼的符號學習說,前後使用過多種名稱,如目的性行為主義 (purposive behaviorism),符號-格式塔說 (sign-Gestalt theory),符號-意指說 (sign-significate theory )或期待說 (expectancy theory)。現用符號學習這一術語,既可使名稱簡短,又強調瞭該學說中的認知性,便於在某些方面同E.L.桑代克、E.R.格斯裡、B.F.斯金納和C.L.赫爾的刺激-反應說區分開。

托爾曼曾設計一系列實驗來論證他的學說。著名的實驗之一是1946年他和他的合作者設計的兩組白鼠學習十字形迷津,如圖所示。

十字形迷津(位置學習與反應學習的對比)

十字形迷津(位置學習與反應學習的對比)

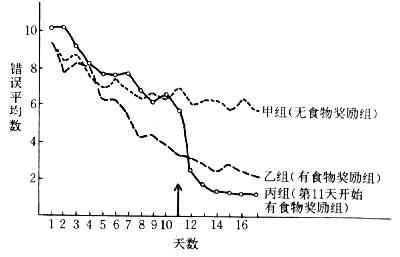

甲組(反應學習組)從起點S1出發,經過交叉點 с向右轉,到達食物點 F1,或從起點S2出發,經過交叉點с 仍向右轉,到達食物點F2。乙組(位置學習組)食物點與甲組不同,放在固定地點F1,白鼠從起點S1出發,須向右轉,到達食物點 F1,如果從起點S2出發,則須向左轉,才能到達食物點F1。實驗結果,乙組較甲組快。乙組8隻白鼠隻試驗8次便學會,且連續再做10次無錯誤。但在甲組的8隻白鼠的學習中竟沒有一隻與乙組一樣快。其中5隻連續試驗72次都不能達到標準(即連續10次,每次均正確無誤)。實驗證明學習是依靠認識獲得食物的途徑,即達到目的的符號。另一著名實驗是1930年他與漢錫克共同研究的白鼠學習迷津過程中食物獎勵的作用。將白鼠分三組:甲組不給食物(無食物獎勵組);乙組每天給食物(有食物獎勵組)。這兩組均為控制組。丙組為實驗組,開頭10天不給食物,第11天開始才給食物獎勵。實驗結果如圖所示:

三組白鼠學習曲線圖

三組白鼠學習曲線圖

控制組中乙組逐漸減少錯誤較甲組快,但與實驗組即丙組相比,則在丙組給以食物起,乙丙兩組的錯誤分數與速度分數幾乎相同,丙組甚至優於乙組。托爾曼認為,丙組在開頭10天的練習中雖無食物,但同樣在探索迷津的每一部分,形成瞭“認知地圖”,隻是未外顯而已。他稱此為“潛伏學習”(latent learning)。潛伏學習的效果正是學習者在追求目的時,運用已有“認知”的結果。許多教師相信,為新奇問題或困難技能所吸引而探索的孩子所得的教益,往往大大超過另一種孩子。

托爾曼在致力於一種細致加工的行為主義時把豐富的心理現象容納進去,而不是去制造一個學習機器的工程模式。他看到行為主義的不足,吸收瞭格式塔心理學中的一些概念,提出符號-格式塔說。所以有人認為他的思想是行為主義和格式塔派的“混血兒”。也有人認為,他的符號學習說,在西方的學習理論中,屬於認知派這一范疇,似乎較妥。托爾曼的學習理論雖未建成一個嚴密而完善的體系,但由於他善於發現重要的課題,又工於設計巧妙的實驗,因而對心理學尤其對學習心理學產生瞭一定的影響。同時,他援引動物的實驗來說明人的學習,也受到瞭許多人的批評。

參考書目

Gordon H. Bower and Ernest R. Hilgard,Theories of Leɑrning,1981.