中國建築藝術的一項突出成就,也是世界各系園林中的重要典型。它以自然為藍本,攝取自然美的精華,又註入瞭富有文化素養的人的審美情趣,採取建築空間構圖的手法,使自然美典型化,變成園林美。中國園林講究“巧於因借,精在體宜”,重視成景和得景的精微推求,以組織豐富的觀賞畫面。同時,還模擬自然山水,創造出疊山理水的特殊技藝,無論土山石山,或山水相連,都能使詩情畫意更加深濃,趣味雋永。

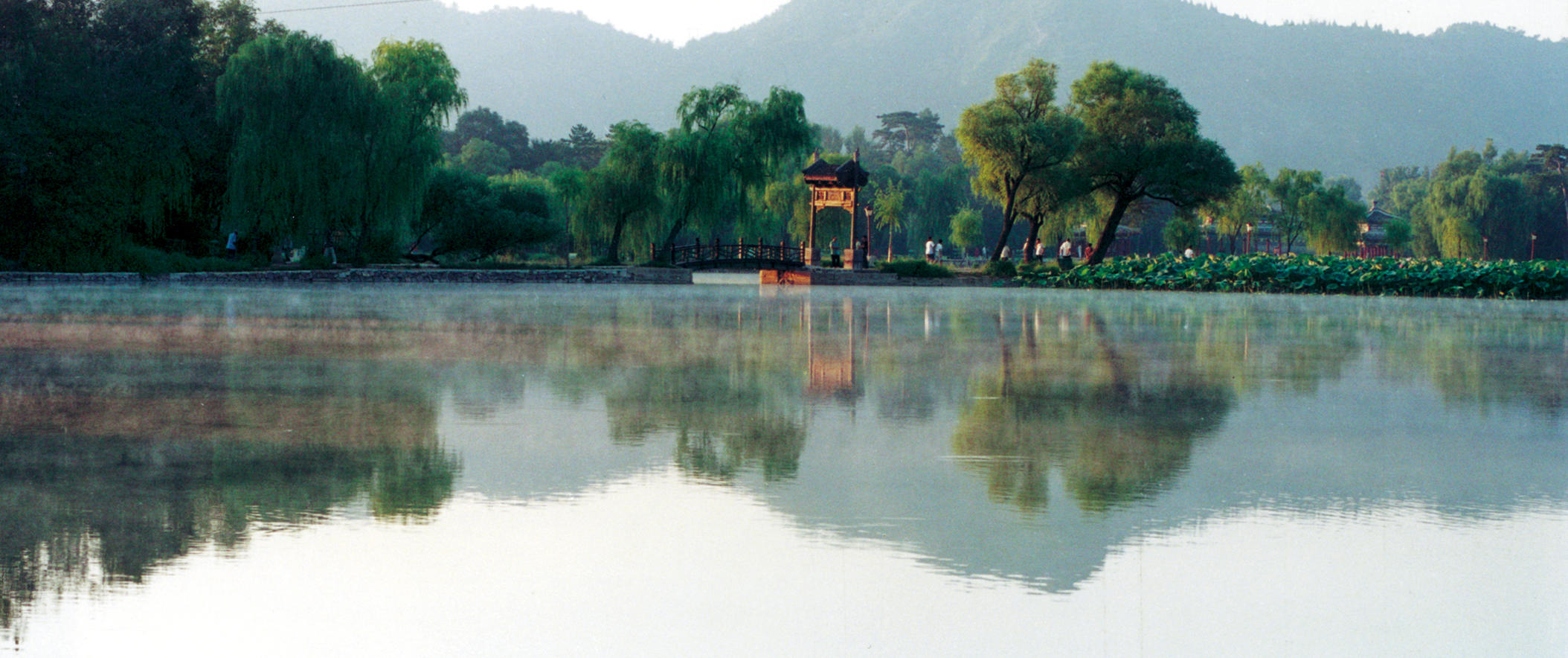

< 圖1 河北承德避暑山莊“芝徑雲堤”

圖1 河北承德避暑山莊“芝徑雲堤”

古代 從有文字記載的殷周的囿算起,中國園林已有3 000多年的歷史。隨著社會的進步,中國園林逐漸形成獨特的民族形式,自成體系。

西周素樸的囿 中國最早見於文字記載的園林,是《詩經·靈臺》篇中記述的靈囿。靈囿是在植被茂盛、鳥獸孳繁的地段掘沼築臺(靈沼、靈臺),作為狩獵、遊憩的境域。

秦漢建築宮苑和“一池三山” 秦始皇統一中國後,營造宮室,規模宏偉壯麗。這些宮室營建活動中也有園林建設如“引渭水為池,築為蓬、瀛”。漢代,在囿的基礎上發展出新的園林形式——苑,其中分佈著宮室建築。苑中養百獸,供帝王射獵取樂,保存瞭囿的傳統。苑中有宮、有觀,成為以建築組群為主體的建築宮苑。漢武帝劉徹擴建上林苑,地跨五縣,周圍三百裡,建章宮是其中最大宮城,“其北治大池,漸臺高二十餘丈,名曰泰液,池中有蓬萊、方丈、瀛洲、壺梁,象海中神山、龜魚之屬”。這種“一池三山”的形式,成為後世宮苑中池山之築的范例。

西漢山水建築園 西漢時已有貴族、富豪的私園,規模比宮苑小,內容仍不脫囿和苑的傳統,以建築組群結合自然山水,如梁孝王劉武的梁園。茂陵富人袁廣漢於北邙山下築園,構石為山,反映當時已用人工構築石山。園中有大量建築組群,園中景色大體還是比較粗放的,這種園林形式一直延續到東漢末期。

南北朝自然山水園 魏晉南北朝長期動亂,是思想、文化、藝術上有重大變化的時代。這些變化引起園林創作的變革。早在東漢桓帝時大將軍梁冀大起第舍,“又廣開園囿,采土築山,十裡九坂,以象二崤,深林絕澗,有若自然,奇禽馴獸,飛走其間”。這已開山水園的先河。十六國時期,後燕帝慕容熙在平城(今大同)築龍騰苑,廣袤十餘裡,起景雲山於苑內,基廣五百步,峰高十七丈。這時期的築山以仿真山為主,所以山必求其宏大,峰必求其高峻。

西晉時已出現山水詩和遊記。當初,對自然景物的描繪,隻是用山水形象來談玄論道。到瞭東晉,如在陶淵明的筆下,自然景物的描繪已是用來抒發內心的情感和志趣。反映在園林創作上,則追求再現山水,有若自然。

南朝地處江南,氣候溫和,風景優美,山水園別具一格。南齊文惠太子(蕭長懋)開拓元圃園,多聚奇石,妙極山水。湘東王(梁元帝蕭繹未登位前封號)造湘東苑,穿池構山,跨水有閣、齋、屋。齋前有高山,山有石洞,蜿蜒潛行二百餘步。山上有陽雲樓,樓極高峻,遠近皆見。這個時期的園林穿池構山而有山有水,結合地形進行植物造景,因景而設園林建築。在北朝,北魏官吏張倫在宅園中模仿自然造景陽山。這個時期對於植物、建築的佈局也發生瞭變化。如北魏官吏茹皓營華林園,“經構樓館,列於上下。樹草栽木,頗有野致”。從這些例子可看出南北朝時期園林形式和內容的轉變。園林形式由粗略地模仿真山真水轉到用寫實手法再現山水;園林植物由欣賞奇花異木轉到種草栽樹,追求野致;園林建築結合山水,點綴成景。南北朝時期園林是山水、植物和建築相互結合組成山水園。這時期的園林可稱作自然(主義)山水園或寫實山水園。

圖2 上海外灘公園大門

圖2 上海外灘公園大門

佛寺叢林和遊覽勝地 南北朝時佛教興盛,廣建佛寺。佛寺建築可用宮殿形式,宏偉壯麗並附有庭園。尤其是不少貴族官僚舍宅為寺,原有宅園成為寺廟的園林部分。很多寺廟建於郊外,或選山水勝地營建。這些寺廟不僅是信徒朝拜進香的聖地,而且逐步成為風景遊覽的勝地。此外,一些風景優美的勝地逐漸地有瞭山居、別業、莊園和聚徒講學的精舍。這樣,自然風景中就滲入瞭人文景觀,逐步發展成為今天具有中國特色的風景名勝區。

隋代山水建築宮苑 隋煬帝楊廣即位後,在東京洛陽大力營建宮殿苑囿。別苑中以西苑最著名,西苑的風格明顯受到南北朝自然山水園的影響,采取瞭以湖、渠水系為主體,將宮苑建築融於山水之中。這是中國園林從建築宮苑演變到山水建築宮苑的轉折點。

圖3 無錫城中公園

圖3 無錫城中公園

唐代宮苑和遊樂地 唐朝國力強盛,長安城宮苑壯麗。大明宮北有太液池,池中蓬萊山獨踞,池周建回廊400多間。興慶宮以龍池為中心,圍有多組院落。大內三苑以西苑為最優美。苑中有假山,有湖池,渠流連環。長安城東南隅有芙蓉園、曲江池,一定時間內向士庶開放,實為古代一種公共遊樂地。唐代的離宮別苑比較著名的有麟遊縣天臺山的九成宮,是避暑的夏宮;臨潼縣驪山之麓的華清宮,是避寒的冬宮。

唐代自然園林式別業山居 盛唐時期,中國山水畫已有很大發展,出現瞭寄興寫情的畫風。園林方面也開始有體現山水之情的創作。盛唐詩人、畫傢王維在藍田縣天然勝區,利用自然景物,略施建築點綴,經營瞭輞川別業,形成既富有自然之趣,又有詩情畫意的自然園林。中唐詩人白居易遊廬山,見香爐峰下雲山泉石勝絕,因置草堂,建築樸素,不施朱漆粉刷。唐代文學傢柳宗元在柳州城南門外沿江處,斬除荊叢,種植竹、松、杉、桂等樹,臨江配置亭堂。這些園林創作反映瞭唐代自然園林式別業山居,是在充分認識自然美的基礎上,運用藝術和技術手段來造景、借景而構成優美的園林境域。

唐宋寫意山水園 從中晚唐到宋,士大夫們要求身居市井也能鬧處尋幽,於是在宅旁葺園地,在近郊置別業,蔚為風氣。唐長安、洛陽和宋開封都建有大量第宅園池。宋代洛陽的第宅園池多半就隋唐之舊。從《洛陽名園記》一書中可知唐宋宅園大都是在面積不大的宅旁地裡,因高就低,掇山理水,表現山壑溪池之勝。這種根據造園者對山水的藝術認識和生活需求,因地制宜地表現山水真情和詩情畫意的園,稱為寫意山水園。

北宋山水宮苑 北宋時建築技術和繪畫都有發展,出版瞭《營造法式》,興起瞭界畫。宋徽宗趙佶先後修建的諸宮,都有苑囿。政和七年(1117)始築萬歲山,後更名艮嶽。艮嶽主山壽山,崗連阜屬,西延為平夷之嶺;有瀑佈、溪澗、池沼形成的水系。在這樣一個山水兼勝的境域中,樹木花草群植成景,亭臺樓閣因勢佈列。這種全景式地表現山水、植物和建築之勝的園林,稱為山水宮苑。

元明清宮苑 元、明、清三代建都北京,大力營造宮苑,歷經營建,完成瞭西苑三海(北海、中海、南海)、紫禁城禦花園、暢春園、圓明園、清漪園(今頤和園)、靜宜園(香山)、靜明園(玉泉山),及承德避暑山莊等著名宮苑。

這些宮苑或以人工挖湖堆山(如三海、圓明園),或利用自然山水加以改造(如避暑山莊、頤和園)。宮苑中以山水、地形、植物來組景,因勢因景點綴園林建築。這些宮苑中仍可明顯地看到“一池三山”傳統的影響。清乾隆以後,宮苑中建築的比重又大為增加。

這些宮苑是歷代朝廷集中大量財力物力,並調集全國能工巧匠精心設計施工的,總結瞭幾千年來中國傳統的造園經驗,融會瞭南北各地主要的園林流派風格,在藝術上達到瞭完美的境地,是中國園林的寶貴遺產。大型宮苑多采用集錦的方式,集全國名園之大成。承德避暑山莊的“芝徑雲堤”(圖1),仿自杭州西湖蘇堤,煙雨樓仿自嘉興南湖,金山仿自鎮江,萬樹園模擬蒙古草原風光。圓明園的一百多處景區中,有仿照杭州的“斷橋殘雪”、“柳浪聞鶯”、“平湖秋月”、“雷峰夕照”、“三潭印月”、“曲院風荷”,有仿照寧波“天一閣”的“文源閣”,有仿照蘇州“獅子林”的假山等。這種集錦式園林,成為中國園林藝術的一種傳統。這時期的宮苑還吸收瞭蒙古、藏、維吾爾等少數民族的建築風格,如北京頤和園後山建築群、承德外八廟等。清代中國同國外的交往增多,西方建築藝術傳入中國,首先在宮苑中被采用。如圓明園中俗稱“西洋樓”的一組西式建築,就是當時西方盛行的建築風格以及石雕、噴泉、整形樹木、綠叢植壇等園林形式。這些宮苑後來被帝國主義侵略者焚毀。

明清北京宅園 元建大都後,城內外漸有私園構築,明清時興建日盛(見北京宅園)。

江浙文人山水園明清時期,江浙一帶經濟繁榮,文化發達,南京、湖州、杭州、揚州、無錫、蘇州、太倉、常熟等城市宅園興築盛極一時(見江南園林、揚州名園、蘇州名園)。這些園林都是在唐宋寫意山水園的基礎上發展起來的,強調主觀的意興與心緒表達,重視掇山、疊石、理水等創作技巧;突出山水之美,註重園林的文學趣味。

近代 1840年鴉片戰爭後,長期以私園為主的中國園林進入一個新的階段,主要標志是公園的出現。伴隨著科學與民主思想的逐漸傳播,西方造園藝術理論傳入中國,把園林作為科學、為公眾服務的思想得到瞭發展。從20世紀20年代中葉起,一些大學如蘇州工專建築科、金陵大學園藝科、中央大學建築工程科、浙江大學園藝科等陸續開設庭園學、庭園設計、造園之類的課程。1928年曾成立中國造園學會。

租界的公園 鴉片戰爭後,帝國主義國傢利用不平等條約在中國建立租界並在租界建造公園,以滿足殖民者的需要,並長期不準普通中國人進入。比較著名的有上海的外灘公園(圖2,1868年後稱黃浦公園),虹口公園(1900),法國公園(1908,又名顧傢宅公園,現復興公園);天津的英國公園(1887,現解放公園),法國公園(1917,現中山公園)等。1926年,迫於五卅運動和北伐戰爭的壓力,上海的公共租界工部局內定將公園對中國人開放,後於1928年付諸實施。

中國自建的公園 清朝末年便出現瞭首批中國自建的公園。第一個真正的公園是時任黑龍江將軍的程福全(後來曾任南京臨時革命政府內務部長)所建設的齊齊哈爾龍沙公園(1897),其後有無錫商紳集資建設的城中公園(1906,圖3)。此外,1906年北京農事試驗場(現北京動物園一帶)附設公園,1910年成都建立少城公園(現人民公園),1911年上海青浦縣(現青浦區)將曲水園改為公園,皆為當地政府所開辦。

辛亥革命後,北京的皇傢園林和廟壇陸續開放作為公園使用。1912年開放城南公園(先農壇),1914年開放中央公園(社稷壇,現中山公園),1924年開放頤和園,1925年開放北海公園。許多城市(主要在沿海和長江流域)也陸續建立公園,如廣州的中央公園(1918,現人民公園)和黃花崗公園(1918,圖4),重慶的中央公園(1926,現人民公園)等。建於1926~1929年的南京中山陵,其建築為呂彥直設計,園林為章守玉設計,氣勢恢宏,是近代園林的優秀代表作。到抗日戰爭前夕,在全國已經建有數百座公園。抗日戰爭爆發後,各地的園林建設基本上處於停頓狀態。

圖4 廣州黃花崗公園

圖4 廣州黃花崗公園

現代 1949年中華人民共和國建立以後,整理恢復和新建擴建瞭各類城市公園。有市級公園和區級公園兩類;按公園性質來分,有綜合公園、專類公園(如動物園、植物園等)、街道公園等。中國現代公園作為城市基礎設施之一,在中國城市建設中占有重要地位,成為展示當地自然景觀、社會生活與精神文明風貌的櫥窗。至2006年末,全國城市公園6 908個,面積208 056公頃,城市人均公園綠地8.3平方米。許多城市建設瞭較完善的城市綠地系統,使公園綠地按服務半徑有瞭合理均衡的分佈,方便瞭市民遊憩生活。

發展過程 中國現代公園的發展大致經歷瞭三個階段:①1949~1952年,國民經濟處於恢復時期,全國各城市以恢復整理舊有公園和改造、開放私園為主,很少新建公園。②1953~1978年,全國各城市向蘇聯學習,結合舊城改造、新城開發和市政工程建設,大量建造新公園。一度強調普遍綠化、重點美化和園林結合生產,出現瞭公園農場化和林場化的現象。③從1978年特別是1979年開始,全國各城市的公園建設在原有基礎上重新起步,建設速度普遍加快。並呈現風格多元化特點。

在園林藝術的理論和實踐上,中國現代公園的發展經歷瞭借鑒、探索、創造的過程。20世紀50年代引入的蘇聯城市文化休息公園規劃理論,對中國現代公園建設影響很大。當時規劃建設的公園在設計上一般都講究功能分區,註重安排集體性、政策性的群眾活動和文體娛樂內容,如北京的陶然亭公園和哈爾濱的文化公園。1960年後,中國園林學者在總結經驗的基礎上,開始探索適合中國國情的現代公園規劃理論。1980年以來,中國的公園建設理論研究有較大進展,從過去僅註意公園內部功能分區的合理性而逐步轉向註重發揚中國園林的傳統特色,強調公園藝術內容和形式的主體是山水創作、植物造景和園林建築三者的有機統一。中國的造園傢結合功能要求,運用形式美規律處理景點、景線和景區的佈局結構關系,創作出一批有中國特色的優秀作品(圖5)。

圖5 杭州太子灣公園

圖5 杭州太子灣公園

主要特點 中國現代公園在園景創作手法上,在繼承傳統的基礎上又逐步有所創新。在許多方面努力實現社會主義的現代遊憩生活內容與民族化的園林藝術形式相統一。就山水創作而言,中國自然山水園的藝術傳統得到瞭發揚。絕大多數新建公園都要取自然山水園的形式,構景主體是山水,因山就水佈置亭榭堂屋、花草樹木,使之相互協調地構成切合自然的遊憩生活境域。就植物造景而言,對植物題材的運用,如同對山水的處理一樣,首先通過對植物形態和生態習性的認識所激發的審美情感來表現植物的個性特征,其次是註意種植位置。西方園林中的一些植物造景手法(如緩坡草坪、專類花園、幾何圖案式植籬等)也得到運用,如杭州花港觀魚公園。就園林建築而言,力求把建築與自然融為一體,註意建築類型與山水環境之間的有機統一,並主要采取瞭民族形式的造型。在空間構圖、比例尺度和結構工藝上,也引用瞭現代建築的藝術手法、材料和施工技術,出現瞭大批神似傳統形式的現代園林建築,例如杭州曲院風荷公園和桂林蘆笛巖公園。此外,中國園林中註重文學情趣和哲理意義的傳統,也在現代公園結合現代社會生活中有所體現。公園中多數景點、景區都根據設計構思和觀賞效果的統一來命名,主要園林建築常配有詩詞楹聯或題匾,例如蕪湖翠明園和廣州蘭圃。

中國現代公園在長期的發展中逐步形成瞭一些獨特的地方風格,如北京、嶺南、川西、安徽、閩南、上海等地。這些風格的形成,既是源於地域性自然條件和社會條件的差異,也是造園傢主觀創作意識與公園的功能和藝術相互交融的結晶。