中國共產黨締造和領導的人民軍隊,是中華人民共和國的主要武裝力量。

中國人民解放軍誕生於1927年8月1日。土地革命戰爭時期稱中國工農紅軍,抗日戰爭時期稱八路軍、新四軍,解放戰爭時期以後稱中國人民解放軍。在中國共產黨的領導下,以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導,以全心全意為人民服務為宗旨,為奪取新民主主義革命的勝利、保衛和建設社會主義祖國作出瞭巨大貢獻,贏得瞭中國各族人民的愛戴與擁護。

土地革命戰爭時期 1927年大革命失敗後,8月1日,以周恩來為書記的中共前敵委員會和賀龍、葉挺、朱德、劉伯承等,根據中共中央的決定,領導共產黨所掌握和影響的國民革命軍2萬餘人,在江西南昌舉行起義,人民軍隊由此誕生。8月7日,中共中央在漢口召開緊急會議,正式確定瞭實行土地革命和武裝起義的總方針。9月11日,毛澤東等領導瞭湘贛邊界秋收起義,起義部隊番號為工農革命軍第1軍第1師。進攻長沙受挫後向井岡山轉移,途中進行三灣改編,確定把黨的支部建在連上,實行民主制度,為建設新型人民軍隊奠定瞭基礎。12月11日,張太雷、葉挺、黃平、周文雍、葉劍英、楊殷等領導瞭廣州起義。至1929年底,中國共產黨領導近300次起義,創建瞭許多支工農武裝。

1927年10月毛澤東率部到達井岡山後,開展遊擊戰爭,創建農村革命根據地。1928年4月,朱德、陳毅等率領南昌起義軍餘部和湘南農軍上井岡山,與毛澤東領導的部隊會師,合編為工農革命軍第四軍。12月,彭德懷等率平江起義部隊轉移到井岡山。井岡山鬥爭時期,制定瞭“三大紀律六項註意”(後發展為“三大紀律八項註意”),形成瞭以“敵進我退,敵駐我擾,敵疲我打,敵退我追”為內容的“十六字訣”遊擊戰作戰原則。1928年5月後,各地工農武裝陸續改稱中國工農紅軍;7月,中共中央設立軍事部,楊殷、周恩來等先後擔任部長。

1929年初,井岡山的紅4軍主力向贛南、閩西進軍,建立瞭革命根據地,後發展為中央革命根據地。12月,在福建上杭古田村召開的中共紅軍第4軍第九次代表大會,確立瞭黨對軍隊實行絕對領導和政治工作的一系列制度,會議決議是指導人民軍隊建設的偉大綱領。

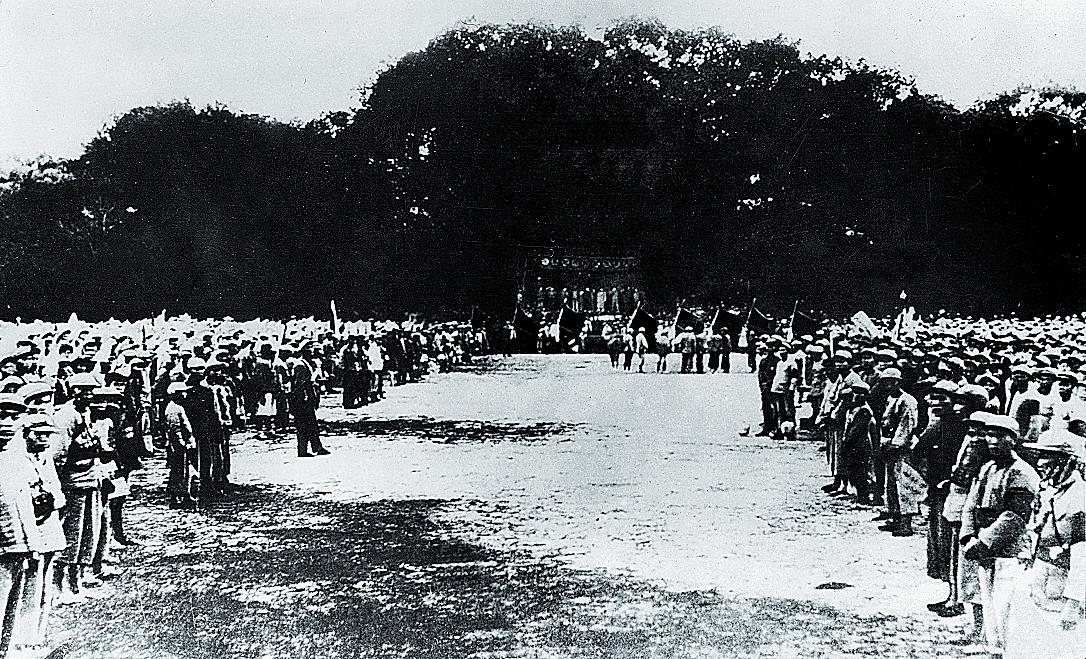

圖1 毛澤東在第一次全國工農兵代表大會上給紅軍授旗

圖1 毛澤東在第一次全國工農兵代表大會上給紅軍授旗

1930年上半年,全國紅軍達7萬餘人,連同地方武裝共有10萬餘人。同年2月,中共中央軍事部改稱中共中央軍事委員會,周恩來任書記。6月起,各地紅軍分別整編組建相對正規的兵團,實行由遊擊戰向帶遊擊性的運動戰的戰略轉變。贛南、閩西地區的部隊編為第1軍團,湘鄂西地區的部隊編為第2軍團,湘鄂贛邊界地區的部隊編為第3軍團。8月,第1、第3軍團組成中國工農紅軍第一方面軍,朱德任總司令,毛澤東任總政治委員和總前委書記。

1930年11月至1931年9月,紅軍第一方面軍在毛澤東、朱德等指揮下,連續打破國民黨軍3次大規模“圍剿”。在此前後,湘鄂西、鄂豫皖、湘贛、湘鄂贛、贛東北等根據地的紅軍也多次打破國民黨軍的“圍剿”。各革命根據地得到鞏固和擴大,主力紅軍發展到15萬人。作戰中,形成瞭積極防禦的戰略戰術原則,主要內容為誘敵深入、慎重初戰、集中兵力,打運動戰、速決戰、殲滅戰。1931年11月,中華蘇維埃共和國中央革命軍事委員會成立,朱德任主席,王稼祥、彭德懷任副主席。紅一方面軍所屬部隊由中革軍委直接指揮,稱中央紅軍。同月,中國工農紅軍第四方面軍成立,徐向前任總指揮,陳昌浩任政治委員。

1933年2月,紅一方面軍在周恩來、朱德指揮下打破瞭國民黨軍的第4次“圍剿”。5月,中國工農紅軍總司令部成立,朱德任總司令兼第一方面軍司令員,周恩來任總政治委員兼紅一方面軍政治委員。1933年9月,國民黨軍對紅軍開始第5次“圍剿”。由於“左”傾冒險主義領導者的錯誤指揮,反“圍剿”失敗。1934年10月,中共中央和中革軍委率中央紅軍主力8萬餘人開始長征。

1935年1月,在長征途中,中共中央政治局在遵義召開擴大會議,結束瞭“左”傾教條主義在中共中央的統治,實際上確立瞭毛澤東在紅軍和中共中央的領導地位。中央紅軍勝利進行瞭四渡赤水戰役,渡過金沙江、大渡河;6月,在四川懋功(今小金)與5月初撤離川陜蘇區的第四方面軍會師。黨和紅軍與張國燾右傾分裂主義進行瞭堅決鬥爭。8月,兩個方面軍混編為左右兩路軍,過草地北上,但率左路軍行動的張國燾拒絕執行北上方針,並背著中共中央電令陳昌浩率右路軍南下,企圖分裂和危害中共中央。毛澤東、周恩來等經緊急磋商,於9月10日率右路軍中的第1、第3軍和軍委縱隊繼續北上,並於12日組成陜甘支隊。10月,到達陜甘蘇區的吳起鎮(今吳起縣城),結束長征。在此之前,鄂豫皖蘇區的紅25軍經過長征到達陜甘蘇區,與當地紅軍合編為第15軍團。陜甘支隊與紅15軍團會師後,合編為第一方面軍,彭德懷為司令員,毛澤東為政治委員。1935年11月,紅軍第2、第6軍團撤離湘鄂川黔革命根據地開始長征,1936年7月,在四川甘孜地區與紅四方面軍會師。第2、第6軍團和紅四方面軍第32軍組成中國工農紅軍第二方面軍,賀龍任總指揮,任弼時任政治委員。紅二、紅四方面軍北上,10月在甘肅會寧、靜寧等地與紅一方面軍會師。至此,全部主力紅軍勝利結束長征。紅軍長征期間,項英、陳毅等領導留在南方的紅軍和遊擊隊堅持瞭3年遊擊戰爭,從戰略上配合瞭長征,並成為爾後抗日戰爭在南方的戰略支點。

1931年九一八事變後,中共中央先後派楊靖宇、趙尚志、周保中、趙一曼等到東北,領導軍民展開瞭艱苦的抗日鬥爭。1936年初,組成瞭東北抗日聯軍。

抗日戰爭時期 1937年7月7日,日本侵略軍制造盧溝橋事變,發動全面侵華戰爭,中國全國性的抗日戰爭爆發。在中國共產黨的倡導下,以第二次國共合作為基礎的抗日民族統一戰線正式形成。8月,中共中央在洛川會議上決定組成中共中央革命軍事委員會,毛澤東為主席,朱德、周恩來為副主席。根據國共兩黨協議,中國工農紅軍主力改編為國民革命軍第八路軍(簡稱“八路軍”,9月改稱第18集團軍),朱德任總指揮,彭德懷任副總指揮,葉劍英任參謀長,左權任副參謀長,任弼時任政治部主任,鄧小平任副主任。下轄第115、第120、第129師,林彪、賀龍、劉伯承分任師長,全軍近4.6萬人。10月,南方各省紅軍和遊擊隊改編為國民革命軍新編第四軍(簡稱“新四軍”),葉挺任軍長,項英任副軍長,張雲逸任參謀長,周子昆任副參謀長,袁國平任政治部主任,鄧子恢任副主任。轄4個支隊,共1萬餘人。

圖2 中國工農紅軍改編為國民革命軍第八路軍後,準備開赴抗日前線

圖2 中國工農紅軍改編為國民革命軍第八路軍後,準備開赴抗日前線

中國共產黨提出瞭全面的全民族的抗戰路線,持久戰的抗日戰爭戰略總方針,基本的是遊擊戰但不放棄有利條件下的運動戰的人民軍隊作戰指導方針。八路軍開赴抗日前線,對日作戰(圖2)。1937年9月,八路軍第115師取得瞭平型關首戰勝利。11月,日軍占領山西省會太原後,國民黨軍退守黃河以南、以西,以八路軍為主體的遊擊戰爭在華北上升到主要地位。八路軍實行戰略展開,創建抗日根據地,發展抗日武裝,開辟瞭廣闊的敵後戰場,至1938年發展到15.6萬人。新四軍在長江南北創建瞭蘇南、皖南、皖中和豫東等抗日根據地,部隊發展到2.5萬人。在東北,東北抗日聯軍積極展開對日軍作戰,堅持瞭抗戰陣地。

1938年10月,日軍占領廣州、武漢,抗日戰爭進入戰略相持階段。日軍把作戰重點逐漸轉向中國共產黨領導的敵後戰場,敵後戰場成為抗日戰爭的主戰場。1939年後,八路軍、新四軍先後實行整軍,加強黨的領導,提高軍政素質,部隊得到迅速發展。在華北,1940年8月至1941年1月,八路軍取得百團大戰的勝利。在華中,新四軍制定瞭向南鞏固、向東作戰、向北發展的方針,廣泛開展遊擊戰爭(圖3)。1940年,新四軍蘇南部隊主力北渡長江,八路軍一部南下,開辟瞭蘇北抗日根據地。11月,成立華中新四軍八路軍總指揮部,葉挺、陳毅分任正副總指揮,劉少奇任政治委員。在華南,華南人民抗日遊擊隊積極作戰,不斷打擊日偽軍。同時,敵後軍民打退瞭國民黨頑固派的第一次反共高潮。

圖3 皖南涇縣雲嶺新四軍軍部舊址

圖3 皖南涇縣雲嶺新四軍軍部舊址

1941~1942年,在日軍、偽軍、國民黨頑軍的夾擊下,各抗日根據地處於嚴重困難時期。1941年1月皖南事變發生後,中共中央軍委決定重建新四軍軍部,任命陳毅為代軍長,劉少奇為政治委員,全軍共9萬餘人,繼續堅持華中抗戰。1942年6月,陜甘寧晉綏聯防軍成立,賀龍任司令員,關向應任政治委員。中國共產黨領導的抗日武裝開展整風運動和大生產運動,實行精兵簡政,加強建設。敵後廣大軍民積極開展圍困戰、麻雀戰、地雷戰、地道戰,組織敵後武工隊,粉碎瞭日軍“掃蕩”、“蠶食”、“清鄉”和“治安強化運動”。同時,敵後軍民打退瞭國民黨頑固派的第二次反共高潮。

1943年,敵後抗日武裝力量得到恢復和發展。八路軍、新四軍和抗日武裝繼續貫徹“敵進我進”方針,多次粉碎日偽軍數萬人的大“掃蕩”。同時挫敗國民黨頑固派發動的第三次反共高潮。

1944年,各解放區戰場進行局部反攻。1945年4~6月召開的中國共產黨第七次全國代表大會,制定瞭放手發動群眾,壯大人民力量,在中國共產黨的領導下,打敗日本侵略者,解放全國人民,建立一個新民主主義的中國的政治路線,提出瞭準備實行從抗日遊擊戰爭向正規戰爭的戰略轉變和迎接全國反攻的任務。8月,中共中央政治局決定組成新的中央軍事委員會,毛澤東任主席,朱德、劉少奇、周恩來、彭德懷任副主席。同月,在世界反法西斯戰爭迅猛發展的形勢下,八路軍、新四軍和華南抗日遊擊隊向日偽軍展開猛烈的全面反攻,收復瞭大片國土。8月15日,日本宣佈無條件投降,9月2日,簽署投降書。至此,抗日戰爭勝利結束。八年抗戰中,中國共產黨領導的抗日武裝斃傷俘日偽軍171.4萬餘人,部隊發展到約132萬人,成為抗日戰爭的中流砥柱,為世界反法西斯戰爭作出瞭重要貢獻。

解放戰爭時期 抗日戰爭勝利後,以蔣介石為首的國民黨反動派在美國的支持下,蓄意發動反共反人民的內戰。中國共產黨從人民的利益出發,與國民黨政府進行重慶談判,簽訂瞭《雙十協定》,以後又簽訂《停戰協定》,參加瞭政治協商會議。同時,進行瞭反對國民黨發動全面內戰的準備。中共中央制定瞭“向北發展,向南防禦”的戰略方針,調整瞭戰略部署,關內各解放區抽調部隊11萬餘人和黨政軍幹部2萬餘人進入東北。各大戰略區的部隊進行整編,至1946年6月,全軍共編成27個野戰縱隊、6個野戰旅和14個炮兵團,從組織上實現瞭由抗日遊擊戰到運動戰的戰略轉變。全軍野戰部隊約61萬人,地方部隊66萬人,民兵220餘萬人。在此期間,先後進行瞭上黨、邯鄲、綏遠、津浦路戰役及四平保衛戰等自衛作戰,對國民黨軍的挑釁和進攻進行瞭堅決的還擊。

1946年6月,國民黨軍以進攻中原解放區為起點,發動瞭全面內戰。各解放區奮起自衛,全國解放戰爭全面展開。各解放區部隊陸續改稱人民解放軍。人民解放軍貫徹積極防禦的戰略方針,集中優勢兵力,各個殲滅敵人,粉碎瞭國民黨軍的全面進攻。隨後,國民黨軍改取重點進攻,集中進攻陜北、山東解放區。中共中央和人民解放軍總部轉戰陜北,西北野戰軍取得青化砭等三戰三捷的勝利,華東野戰軍取得孟良崮等戰役的勝利。1947年6月,挫敗瞭國民黨軍的重點進攻。一年中,共殲滅國民黨軍112萬人,解放軍總兵力增加到195萬人。在此前後,人民解放軍普遍恢復瞭各級黨委會,加強瞭黨對軍隊的絕對領導,開展瞭殺敵立功運動、團結互助運動和瓦解敵軍、改造解放戰士的工作。1947年3月,人民解放軍總部的名稱正式使用,總司令朱德,副總司令彭德懷,參謀長葉劍英。

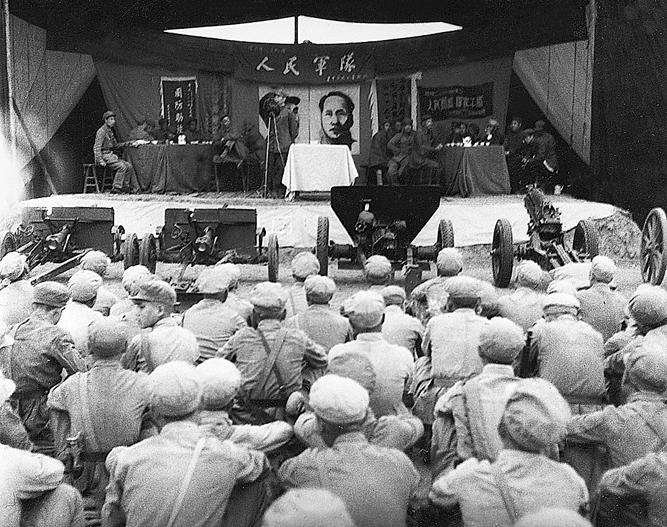

1947年7~9月,人民解放軍由戰略防禦轉入戰略進攻。晉冀魯豫野戰軍主力突破國民黨軍黃河防線,發起魯西南戰役,隨後,千裡躍進大別山;華東野戰軍主力進軍豫皖蘇邊區;晉冀魯豫野戰軍一部南渡黃河,進軍豫西。人民解放軍內線各部隊也先後展開攻勢作戰。由此,構成瞭人民解放軍戰略進攻的總形勢。10月,人民解放軍總部頒佈《中國人民解放軍宣言》。12月,毛澤東提出著名的“十大軍事原則”。1947年冬至1948年夏,全軍利用作戰間隙開展以“訴苦”、“三查”(訴反動派給予勞動人民之苦,查階級、查工作、查鬥志)為主要內容的新式整軍運動,提高瞭部隊的軍政素質(圖4)。1948年1月,東北民主聯軍改稱東北人民解放軍,轉入外線作戰的晉冀魯豫野戰軍改稱中原野戰軍,晉察冀軍區與晉冀魯豫軍區合並為華北軍區。11月,中共中央軍委對外稱中國人民革命軍事委員會。

圖4 人民解放軍某部召開“訴苦”、“三查”大會

圖4 人民解放軍某部召開“訴苦”、“三查”大會

1948年9月,人民解放軍舉行濟南戰役,拉開瞭戰略決戰的序幕。1948年9月至1949年1月,進行瞭戰略決戰的三大戰役,即東北野戰軍進行的遼沈戰役,華東野戰軍和中原野戰軍進行的淮海戰役,東北野戰軍和華北軍區進行的平津戰役,共殲滅國民黨軍154萬餘人,國民黨軍賴以進行內戰的精銳部隊大部被殲滅。1948年冬至1949年春,人民解放軍進行整編,統一全軍編制及部隊番號(圖5)。西北野戰軍編為第一野戰軍,彭德懷任司令員兼政治委員,轄第1、第2兵團;中原野戰軍編為第二野戰軍,劉伯承任司令員,鄧小平任政治委員,轄第3、第4、第5兵團;華東野戰軍編為第三野戰軍,陳毅任司令員兼政治委員,轄第7、第8、第9、第10兵團;東北野戰軍編為第四野戰軍,林彪任司令員,羅榮桓任政治委員,轄第12、第13、第14、第15兵團;華北軍區第1、第2、第3兵團改為第18、第19、第20兵團,直屬人民解放軍總部。原有的西北、中原、華東、東北、華北5個一級軍區,除中原軍區於1949年5月與第四野戰軍合並為華中軍區外,其餘4個不變。全軍總兵力達400萬餘人。6月15日,中國人民革命軍事委員會公佈瞭中國人民解放軍軍旗、軍徽樣式。

圖5 人民解放軍召開整編大會

圖5 人民解放軍召開整編大會

1949年4月20日,南京國民黨政府拒絕在國共雙方代表擬就的《國內和平協定》(最後修正案)上簽字。毛澤東、朱德發出《向全國進軍的命令》,人民解放軍第二、第三野戰軍及第四野戰軍先遣兵團舉行渡江戰役。隨後,按照中央軍委的部署,各野戰軍分別向東南、中南、西北、西南地區進軍。1949年10月1日,中華人民共和國建立,新民主主義革命取得勝利。到1950年6月,解放瞭除西藏(1951年和平解放)和臺灣、金門、馬祖以及南海諸島等島嶼外的全部國土,解放戰爭大規模作戰行動結束。在解放戰爭中,共殲滅國民黨軍807萬人,人民解放軍總兵力發展到530餘萬人。

社會主義革命和建設時期 中華人民共和國建立後,人民解放軍肩負著捍衛國傢領土主權完整,維護國傢統一,保障人民的和平勞動,保衛和參加社會主義革命和建設的任務,同時不斷加強自身現代化建設,鞏固國防。1949年10月,中央人民政府人民革命軍事委員會成立,毛澤東任主席,朱德、劉少奇、周恩來、彭德懷、程潛任副主席,朱德任中國人民解放軍總司令。這一時期,全國統一劃分為東北、華北、華東、中南、西北、西南6個大軍區,各野戰軍和兵團番號陸續取消,先後建立瞭空軍、海軍、防空軍、公安軍和炮兵、裝甲兵、工程兵、鐵道兵等軍兵種領導機關,開始向諸軍兵種合成軍隊轉變;創辦瞭100餘所軍事院校;頒佈瞭內務、隊列和紀律等條令以及政治工作條例。

1950年6月,朝鮮內戰爆發。美國侵略朝鮮,同時侵略中國領土臺灣,並把戰火燒到中朝邊境,嚴重威脅中國的安全。10月,中共中央根據朝鮮民主主義人民共和國的請求和中國人民的意志,決定組成中國人民志願軍,在司令員兼政治委員彭德懷率領下,於10月19日開赴朝鮮,與朝鮮軍民一起,經兩年零九個月的作戰,給以美軍為首的“聯合國軍”沉重打擊,殲敵71萬餘人,迫使美國於1953年7月27日在《朝鮮停戰協定》上簽字,有力地支援瞭朝鮮人民的正義鬥爭,保衛瞭中國的安全。在國內,人民解放軍進行瞭剿匪作戰,鞏固瞭新生的人民政權。

圖6 毛澤東等黨和國傢領導人接見參加大比武會議人員

圖6 毛澤東等黨和國傢領導人接見參加大比武會議人員

圖7 鄧小平等黨和國傢領導人會見1985年軍委擴大會議的與會人員

圖7 鄧小平等黨和國傢領導人會見1985年軍委擴大會議的與會人員

1953年12月至1954年1月,中共中央召開全國軍事系統黨的高級幹部會議,確定瞭把人民解放軍建設成一支優良的現代化革命軍隊的軍事建設總方針和總任務。1954年9月,重新成立中共中央軍事委員會,毛澤東任主席。人民解放軍實行八總部體制,設總參謀部、訓練總監部、總政治部、總幹部部、總後勤部、武裝力量監察部、總財務部和總軍械部。將原6大軍區調整為沈陽、北京、濟南、南京、廣州、武漢、成都、昆明、蘭州、新疆、內蒙古、西藏12個大軍區。1956年又增加福州軍區。1958年後,恢復設總參謀部、總政治部、總後勤部。人民解放軍多次實行精簡整編,創辦軍事院校,培養現代化人才。1955年開始實行義務兵役制、薪金制和軍銜制。朱德、彭德懷、林彪、劉伯承、賀龍、陳毅、羅榮桓、徐向前、聶榮臻、葉劍英被授予元帥軍銜。1957~1959年,先後成立瞭高等軍事學院、軍事科學院、國防科學技術委員會、國防工業委員會等。武器裝備由進口到仿制、到自行研制,國防科技水平日趨提高,逐步建立瞭獨立的比較完整的國防工業體系。1959年9月,中共中央決定組成新的中央軍事委員會,毛澤東任主席,林彪、賀龍、聶榮臻任副主席(1966年1月增補陳毅、劉伯承、徐向前、葉劍英為副主席)。

進入20世紀60年代以後,人民解放軍的革命化、現代化、正規化建設繼續取得進展。全軍開展瞭學雷鋒、學好八連等活動,開展瞭大比武,掀起瞭群眾性的練兵熱潮(圖6)。1964年,成功爆炸瞭第一顆原子彈,爾後又成功地進行瞭發射導彈核武器的試驗。1966年,組建瞭第二炮兵和基建工程兵。1962年10~11月,人民解放軍勝利進行瞭中印邊境自衛反擊作戰。1965年10月至1973年8月,應越南民主共和國的請求,人民解放軍奉命派出支援部隊,援助越南人民進行抗美救國鬥爭。

1966年以後的10年中,由於“文化大革命”的嚴重錯誤和林彪、江青兩個反革命集團的幹擾和破壞,人民解放軍建設受到重大損失;但人民軍隊的本色沒有變,始終堅定不移地聽從黨中央的指揮,在保衛國傢安全和維護社會穩定中仍起著重大作用。1967年,成功地爆炸瞭第一顆氫彈。隨後,發射瞭第一顆人造地球衛星。1969年3月,在中蘇邊境進行瞭珍寶島自衛反擊戰。1974年1月,進行西沙自衛反擊戰。1975年,鄧小平擔任中央軍委副主席。軍隊進行整頓,開始進行撥亂反正。1976年10月,中共中央粉碎瞭江青反革命集團,結束瞭“文化大革命”。同月,華國鋒任中央軍委主席。1977年8月中國共產黨第十一次全國代表大會後,中央軍委主要領導人為:主席華國鋒,副主席葉劍英、鄧小平、劉伯承、徐向前、聶榮臻。

1978年中共十一屆三中全會以後,人民解放軍建設進入瞭一個新階段。1981年6月,鄧小平擔任中央軍委主席。人民解放軍重新確立瞭“建設強大的現代化、正規化革命軍隊”的總目標。1982年9月,中共十二屆一中全會決定,鄧小平為中央軍委主席,葉劍英、徐向前、聶榮臻為副主席,楊尚昆為常務副主席。1983年6月,第六屆全國人民代表大會第一次會議選舉鄧小平為中華人民共和國中央軍事委員會主席,決定葉劍英、徐向前、聶榮臻、楊尚昆為副主席。1985年5月,中央軍委擴大會議決定實行國防和軍隊建設指導思想上的戰略性轉變,即由準備早打、大打、打核戰爭的臨戰狀態轉到和平時期建設的軌道上來(圖7)。人民解放軍裁減員額100萬人,陸軍整編為集團軍,11個大軍區調整合並為沈陽、北京、蘭州、濟南、南京、廣州和成都7個大軍區。1987年11月,中共十三屆一中全會決定鄧小平任中央軍委主席,趙紫陽任第一副主席、楊尚昆任常務副主席。1988年,重新實行軍銜制,在部分幹部中實行文職幹部制度。建立並逐步完善預備役制度,建立快速動員機制。國防技術工業和武器裝備建設有瞭新的發展。軍隊和國防建設在服從和服務於國傢經濟建設大局的前提下,繼續向前發展。1979年2~3月,人民解放軍廣西、雲南邊防部隊被迫進行中越邊境自衛還擊戰,以後繼續對入侵廣西、雲南邊境地區的越南軍隊進行自衛還擊作戰。在新的實踐中,形成瞭鄧小平新時期軍隊建設思想,這是對毛澤東軍事思想的新發展。

1989年11月,中共十三屆五中全會決定,江澤民任中共中央軍委主席,楊尚昆任第一副主席,劉華清任副主席。面對國際兩極格局解體,國內改革開放深入,世界軍事領域發生新的變革的形勢,人民解放軍按照江澤民提出的“政治合格、軍事過硬、作風優良、紀律嚴明、保障有力”的總要求全面建設部隊,堅持黨對軍隊的絕對領導,把思想政治建設放在首位,使軍隊能經得起任何風浪的考驗,無論在什麼情況下都能完成黨交給的任務(圖8)。1992年10月,中共十四屆一中全會決定,江澤民任中央軍委主席,劉華清、張震任副主席。1993年1月,中央軍委確立瞭新時期的軍事戰略方針,即把軍事鬥爭準備的基點放到打贏現代技術特別是高技術條件下的局部戰爭上。軍隊繼續加強全面建設,努力做到在高技術條件下“打得贏”,在改革開放和社會主義市場經濟條件下“不變質”。1995年9月,中共十四屆五中全會決定增補張萬年、遲浩田為中央軍委副主席。軍隊建設實行由數量規模型到質量效能型、從人力密集型到科技密集型的轉變。1997年9月,中共十五屆一中全會決定,江澤民任軍委主席,張萬年、遲浩田任副主席。1999年,決定增補胡錦濤為中央軍委副主席。從1997年開始,軍隊又一次裁減員額50萬人。調整部隊體制編制,組建應急機動作戰部隊,努力達到“精兵、合成、高效”的目標。1998年4月,組建人民解放軍總裝備部和各大軍區、各軍兵種裝備部,形成自上而下的武器裝備管理體系。加強國防科研和武器裝備建設,研制克敵制勝的“殺手鐧”。開展科技練兵活動,增強軍隊在高技術條件下的防衛作戰能力。加強院校建設,健全和完善指揮軍官和專業技術軍官的培訓體制。依法從嚴治軍,建設中國特色的軍事法規體系。逐步實行聯勤體制和推進後勤保障社會化。針對“臺灣獨立”的危險傾向,成功地進行瞭一系列軍事演習,顯示瞭維護祖國統一的嚴正立場和堅強決心(圖9)。組建駐港、駐澳部隊,於1997年和1999年成功進駐香港、澳門,依法履行防務。積極推進中國特色的軍事變革,以信息化建設為重點,努力完成機械化和信息化建設雙重歷史任務,實行跨越式發展。2002年11月,中共十六屆一中全會決定,江澤民任中央軍委主席,胡錦濤、郭伯雄、曹剛川任中央軍委副主席。2004年9月,中共十六屆四中全會決定,胡錦濤任中央軍委主席(圖10),增補徐才厚為中央軍委副主席。從2003年開始,軍隊再次裁減員額20萬人。在軍隊建設實踐中,形成瞭江澤民國防和軍隊建設思想,這是對毛澤東軍事思想和鄧小平新時期軍隊建設思想的豐富和發展。全軍積極參加瞭社會主義經濟建設,參加瞭各種搶險救災活動,搶救和保衛瞭人民的生命財產。

圖8 1990年7月,江澤民在西藏拉薩詢問邊防戰士的工作、生活情況

圖8 1990年7月,江澤民在西藏拉薩詢問邊防戰士的工作、生活情況

圖9 人民解放軍進行空地協同演習

圖9 人民解放軍進行空地協同演習

圖10 胡錦濤與北京軍區空軍某部基層官兵親切交談

圖10 胡錦濤與北京軍區空軍某部基層官兵親切交談

中國人民解放軍從誕生以來,在中國共產黨的絕對領導下,始終保持人民軍隊的性質,忠實地履行自己的職責,為奪取新民主主義革命的勝利,為鞏固國防、抵抗侵略、保衛祖國、保衛人民的和平勞動、參加國傢建設事業立下瞭不朽的功勛。在世界新軍事變革的大趨勢中,中國人民解放軍正緊緊圍繞“打得贏”、“不變質”兩個歷史性課題,積極推進中國特色軍事變革,努力完成機械化和信息化建設的雙重歷史任務,為建設一支強大的現代化、正規化革命軍隊,為建設中國特色社會主義,完成祖國統一,維護世界和平與促進共同發展而奮鬥。