綜合性表演藝術。人類以創造和揭示人體特異超常技能為特色,以對自身和客觀事物的特殊駕馭能力為標誌,運用多種藝術手段展現人的潛在智慧、勇力、奇巧、美質和想像力的表演藝術形式。廣義雜技包含狹義雜技(亦稱人體技藝)、馬戲(含馴動物)、魔術、喬妝戲、滑稽等多個藝術門類。

在近代西方,與中國雜技相對應的是馬戲藝術。它原本僅指馬術表演、馬上特技和馴馬,後擴展至馴其他大型動物,以及高空雜技、地面雜技、魔術、啞劇、滑稽等,在圓場馬圈中演出。19世紀以來,圓場馬戲已包含瞭廣義雜技的大部分內容。

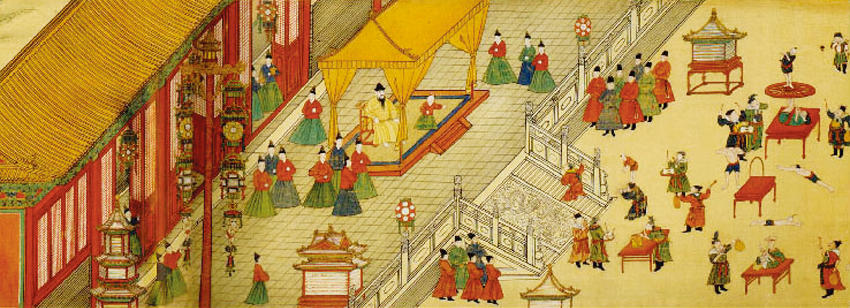

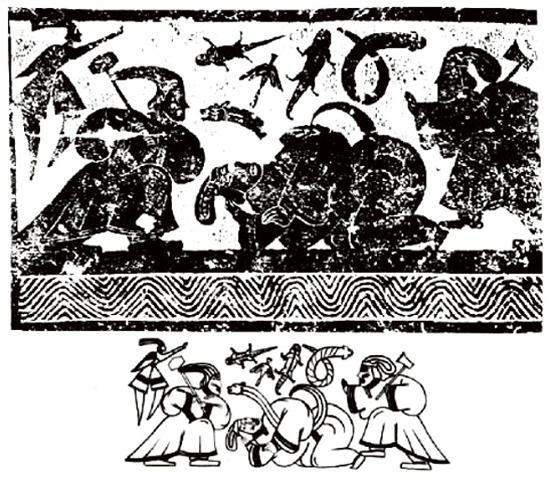

中國“雜技”一詞,始出《漢書·武帝紀》,後散見於歷代史籍。但自秦至宋,雜技與樂舞多統稱為“樂”、“伎(技)”、“角抵”、“百戲”、“散樂”(圖1)。宋以後,藝術分類愈趨細密,樂舞、說唱、戲曲,部分偶戲、影戲、諧戲、武術,逐步從百戲中分離出去。元、明、清、民國各代所稱的“把戲”,含義更趨於單純的雜技(圖2)。到瞭近現代,雜技藝術的特性更加鮮明和規范。中華人民共和國建立後,正式采用“雜技”的稱謂,1950年建立第一個國傢團體“中華雜技團”。

狹義雜技門類 包括形體雜技、器械雜技、高空雜技、水上雜技4大類。形體雜技以表現人體的膂力、柔韌、靈巧、敏捷、造型為主,技藝項目有“腰、腿、筯鬥、頂”四項基本功與角力、承重、倒立、柔術、攀緣、騰躍、摔跤、疊置等;器械雜技以顯示駕馭物件的能力與表現機巧、協調、平衡為主,技藝項目有拋擲、長竿、走索、耍弄、踢弄、蹬技、彈弓、鉆圈、繩技、車技、頂技、口扦子等;高空雜技以表現勇敢、準確、輕捷、矯健為主,項目有繃床、高空秋千、高空走索、空中飛人、空中舞獅、老桿、皮條、吊子、大跳板等;水上雜技以表現水上形體技巧和泅水、潛泳和水上器械技能為主,項目有水秋千、踏滾木、展旗子、水中舞蹈、魚潛等。

馬戲門類 西方馬戲源於古羅馬的角鬥場和圓形劇場。但在18世紀之前並沒有馬戲的記錄,隻有零散的雜技、魔術藝人在各地流動做藝。1768年,英國退伍軍官阿斯特萊創辦第一個表演馬術、馴馬的圓形跑馬場,為近代馬戲之始。1772年,阿斯特萊到法國演出時,開始引入雜技和小醜表演。1782年,阿斯特萊的騎師修斯建立第一傢皇傢馬戲團,自此馬戲傳至歐洲各地。18世紀末至19世紀,歐美大陸相繼出現多個馬戲團體,進行大規模野生動物的巡回展覽和馴教獅、虎、豹、熊等猛獸的表演。法國演員萊奧塔爾創作瞭圓場高空秋千,佈隆丹用一根大繩飛越(走索)尼亞加拉大瀑佈,促使各馬戲團體大量吸納各類雜技技藝加盟,發展成為綜合性的大馬戲團,足跡遍及各大洲。西方馬戲有歐洲風格和美洲風格之別。歐洲式註重節目的錘煉、技藝的精到、表演的細膩優美,以展示野獸的靈性、馴服、有趣;美洲式則追求場面宏大,處理新穎、驚險,氣氛狂熱、刺激,野獸出場時鳴槍、揮鞭,仿佛大有一番較量。

圖1 宴樂百戲圖拓本(四川省成都市揚子山漢墓出土)

圖1 宴樂百戲圖拓本(四川省成都市揚子山漢墓出土)

圖2 明憲宗新年元宵行樂圖局部 (中國國傢博物館藏)

圖2 明憲宗新年元宵行樂圖局部 (中國國傢博物館藏)

中國馬戲至遲出現在兩千多年前的漢代。傳統馬戲隻具有其本身的含義,不包括其他動物戲和雜技,近代接受西方馬戲概念逐步發展成為綜合性演出。中國傳統動物戲除馴猛獸等大動物外,尚有馴小型動物和禽鳥、魚蟲等(圖3)。1870年後,美、俄、英、德諸國的馬戲團相繼登陸上海演出。與此同時,中國雜技藝人也紛紛越洋謀生,進入歐美劇場、馬戲團,表演傳統雜技、魔術。河北吳橋藝人孫福有巡演東南亞地區,得當地商人資助,率先經營起西方式大馬戲團,並於20世紀30年代回國演出。受其影響,一批本土馬戲團體相繼建立。

魔術門類 中國古代稱奇戲、幻術、戲法。它源自上古的宗教巫覡活動,在約公元前16世紀時演變為表演藝術。西方魔術傳說起於埃及第4王朝時期,歷來自成一傢,在民間與雜技、馬戲並行不悖。隻是到瞭近代,才被吸收到綜合性馬戲演出中來。中國則不然,它自古就是主流文化“樂”和“百戲”的一部分,但也單獨在民間流行。見於記載的中西方魔術的交流,自漢武帝通西域時即已開始。《漢書·張騫傳》載,公元前108年,西域大宛諸國曾以犛靬(古羅馬帝國所屬)的眩人(魔術師)獻於漢。中國傳統魔術大約在8世紀已傳到東鄰國傢,於19~20世紀初傳至歐美地區。西方近代魔術首先在歐洲興起,很快便流播到瞭美洲,美國後來成為魔術藝術傢和愛好者最多、最有成就的大國。

喬妝戲門類 極具文化特色的門類。包含偶戲、影戲、喬妝動物戲、假面戲、幻景戲、抬閣、口技等:①偶戲。為操縱用木、泥、佈等制作的偶人或動物做戲。相傳上古埃及、印度、中國的偶人戲,已達到十分精巧神奇的程度。歐洲中世紀為偶戲全盛期,演出內容多與宗教和交感魔法有關。西方觀念認為偶戲的本質是非人格化,是象征性的人生而不去追求“像人”。中國偶戲源於隨葬俑,觀念上是像人。《禮記·檀弓下》陳澔註:俑“則有面目機發,而太似人矣”。《列子·湯問》載周穆王使偃師造偶人,“王以為實人也”。唐段安節《樂府雜錄》載漢高祖在平城被圍,陳平設木偶計解圍,核心也是像人。部分雜技偶戲發展成為戲曲藝術,也是利用瞭偶戲的擬人敘事功能。②影戲。為利用皮、紙刻制的偶人或真人投影做戲。在西方被歸入偶戲中,中國、阿拉伯國傢則自成一傢。中國影戲理念與偶戲稍有不同。為材質所限,影戲風格力求簡練誇張,題材、形式無所不可。在敷演話本戲曲故事時,“公忠者雕以正貌,奸邪者刻以醜形,蓋亦寓褒貶於其間耳”(宋吳自牧《夢粱錄》)。另有稱為手影戲、大影戲者。前者以人指掌造型、做動作,或輔以小道具,多伴有詼諧說唱和趣味情節,以阿拉伯人的表演為著名。後者用整個人體造型、作表演。13世紀蒙古人西征時,曾將中國影戲帶往西亞和歐洲。③喬妝動物戲。如朝廷禮儀中的“鳳凰銜書”,民間的舞龍、舞獅子、跑驢,都是典型項目。④假面戲。系由古代的圖騰舞、驅儺演變而來。宮廷中的“像人”,技舞“蘭陵王”,民間的儺戲、鮑老、打加官、唱土地,川劇、魔術中的變臉,均是雜技中的重要項目。⑤幻景戲。如漢宮廷中的彩紮佈景戲“華嶽峩峩、雲起雪飛”(《西京賦》),南齊“天臺山伎”的仙境,唐《雲韶樂》更衣舞、字舞等。⑥抬閣。又稱飄色、芯子,是在人扛車載的彩紮仙山、雲霓、樓閣或器物之上,用暗藏的芯子高擎起真人的造型、表演。⑦口技。源於古人的狩獵、遊戲和魏晉文士們的吟嘯,或學飛禽走獸的鳴叫,或作各色人物的個性化語言、鄉音、市井叫賣,天籟塵囂,無所不作。演出形式分明春、暗春和腹言術三種。明春為演員當眾表演,暗春為演員藏於幕後(因而又稱“隔壁戲”),腹言術演員不動嘴,聲音似從腹中出。

圖3 水人弄蛇畫像石(山東省嘉祥武氏祠藏)

圖3 水人弄蛇畫像石(山東省嘉祥武氏祠藏)

滑稽門類 自古以來,作為雜技喜劇形式之一,對宮廷、社會生活發生過重要影響。滑稽演員運用信手拈來的話語,包括時政語言、文學語言和愚笨誇張、甚至是荒唐可笑的行為方式,放大生活中的喜劇性因素,以針砭或隱喻其對現實生活的評價,也通過一些驚險動作或特技表演,來取寵和娛樂觀眾。西方美學傢將滑稽與崇高相對應,認為滑稽是批評性喜劇必要的元素,它在古希臘喜劇中得到印證。歐洲的侍從滑稽和職業小醜,大約在中世紀的貴族宮闈和市場中已經出現,後來活躍於意大利的即興喜劇和歌劇中。這之後部分滑稽放棄語言而成為啞劇、假面劇。中國古代滑稽又稱俳優,最早出現在先秦宮廷,除施展雜技技能外,尤擅語言戲謔。目的是娛悅統治者,抑或進行諷諫幹預時政,處於弄臣與忠諫的雙重人格狀態。演員辭鋒伶俐機智,出口成章,插科打諢,善作隱語、譬喻、借題發揮等。這種宮廷角色綿延至於漢唐以至明代,且以不同形式在民間流傳久遠。唐代的參軍戲,宋雜劇、俳戲、舞鮑老,到金元以後的戲曲諸雜砌,角色小面、醜等,一脈相承。近代西方馬戲和受西方影響的中國馬戲中的醜角,以啞劇和形體雜技見長,他們介乎滑稽與雜技角色之間,或說兼而任之。圓場馬戲中的滑稽,分為單場、串場、幫場三種形式。單場滑稽多為單獨演出的啞劇或滑稽雜技、魔術節目;串場和幫場滑稽,在對馬戲演出起“串”和“幫”的作用的同時,總能顯示其極具個人魅力的高超技藝。

見中國雜技。