利用粒子進入有過飽和可凝蒸氣的氣體空間時,粒子徑跡附近出現可見液滴使粒子徑跡顯示的粒子探測器。它是最早的帶電粒子徑跡探測器。C.T.R.威耳孫於1911年用他研製成的雲室首先觀察到並照相記錄瞭α和β粒子的徑跡,故又稱威耳孫雲室,並獲得1927年度諾貝爾物理學獎。

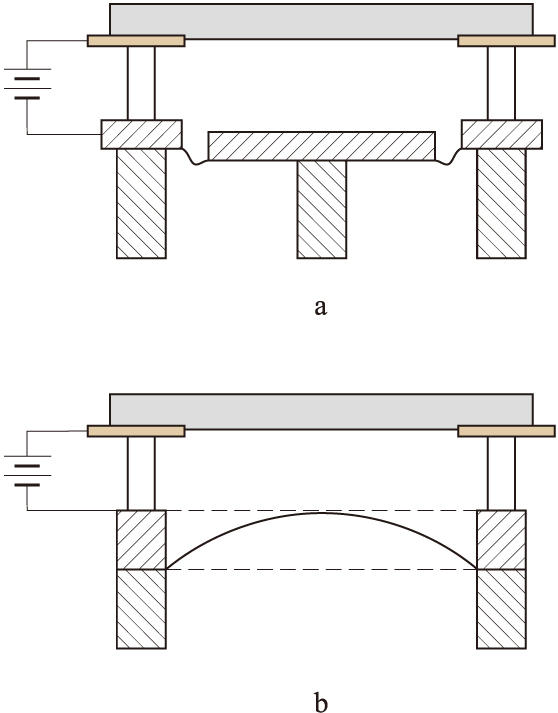

帶電粒子進入有過飽和蒸氣的氣體空間時其徑跡附近的氣體分子電離,出現離子對,這時使這部分氣體在絕熱條件下急速膨脹,蒸氣溫度驟降,部分氣體體形成過飽和狀態,離子就可作為凝聚中心,使蒸氣凝成可見的液滴。常利用雲室外部的計數管符合系統給出的輸出信號來觸發膨脹機構,使雲室恰在粒子進入雲室時膨脹。對於在一個大氣壓下工作的雲室,靈敏時間也就是液滴生長到明顯可見的時間大約是10−1~10−2秒。在這時間內利用照相機拍照,再對照片進行分析。通常在膨脹後50~200毫秒內閃光拍照。因為室體溫度恢復到常態需要一定的時間,這樣雲室最大重復頻率僅為每分鐘幾次到幾分鐘一次。一般雲室的底板都與可伸縮的膜(橡皮等)和活塞相連作為膨脹機構,如圖a所示。後來又出現瞭利用改變氣壓以獲得過飽和條件靈敏空間的雲室,如圖b所示,即用下室橡皮膜使上面的靈敏室獲得低氣壓。

雲室示意圖

雲室示意圖

雲室所用的氣體為空氣或氬氣等,蒸氣大多是乙醇等。室體直徑大的可達1米,為瞭克服膨脹雲室的靈敏時間短的缺點,後來又發展瞭一種利用重力使飽和蒸氣由高溫區向低溫區擴散形成過飽和區的方法,這種雲室稱為擴散雲室。利用在磁場中的雲室徑跡彎曲程度可以測定粒子動量。

雲室在粒子物理早期研究中曾起到重要作用,正電子、μ子和幾種奇異粒子(K0介子、Λ超子)的發現以及首次觀察到宇宙線中的簇射現象都利用瞭雲室。在中國宇宙線研究方面大型雲室的使用持續到20世紀80年代初。由於雲室靈敏時間短,重復頻率太低等原因,雲室已很少使用。