地球上看到月球進入地球的影子後月面變暗的現象。發生月食的原因與日食類似,但也有所不同。對地球而言,當月球運行到與太陽相反的方向,即地球處在日月之間時(三者無須在一直線上),看到的是月球被太陽照亮的半球,就是滿月,也稱為望,它對應於農曆十五,有時十六。如果地球繞太陽的軌道與月球繞地球的軌道是在同一平面上,則每逢農曆十五或十六,日地月三者將處在一直線上,使月球處在地球的影子裏面而顯得暗淡無光,就是月食。但實際上地軌和月軌並非在同一平面面上,而是相互傾斜5°9′的交角。因此一般情況下,在望日並不會發生月球進入地球影子的月食。隻有當月球運行到月軌和地軌平面的交界線附近又逢望日時,日地月三者才會正好或近於一條直線,使射向月球的太陽光被地球遮擋,出現月食現象。這就是月食總是發生在望日(農歷十五或十六),但並非每逢望日都有月食的原因。

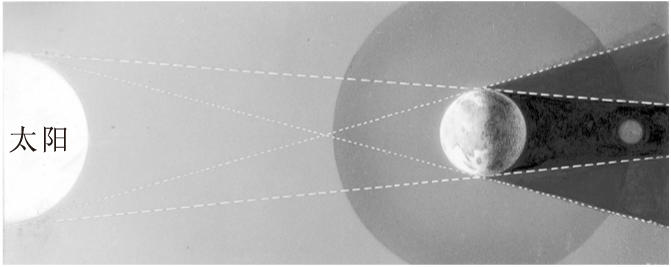

圖1 月食成因

圖1 月食成因

月食也有幾種不同類型。如圖1所示,當月球的一部分進入地球本影時,進入地影的月面部分將變暗,就是月偏食;當月亮整個進入地球本影時,整個月輪將顯得暗淡,就是月全食。若月亮僅僅是進入地球的半影,天文學上稱為半影月食,這時月球的亮度減弱很少,肉眼是覺察不到的,一般不稱為月食。實際上即使是處在地球本影中的月偏食和月全食,被食的部分月輪或整個月輪也並非完全暗黑,而是呈暗弱的古銅色,這是地球大氣對太陽光散射和折射造成的。地球大氣分子把太陽光中波長較短的藍光和紫光散射到其他方向,而剩下波長較長的紅光和黃光折射到月亮上,使其成為古銅色。

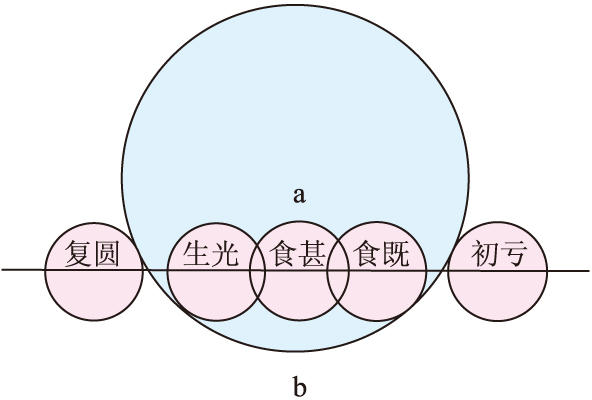

月球在地影中由西向東運動,因此與日食相反,月食總是從月輪的東邊緣開始,在西邊緣結束。月全食的整個過程包含五個階段(圖2)。月食的食分定義為食時食月輪進入地球本影的最大深度(即圖2中食甚時月輪上邊緣最高點a與地影下邊緣最低點b的距離)與月輪直徑之比。月偏食的食分小於1,月全食的食分等於或大於1。月食與日食的另一不同點是地球上不同地區的居民是在同一時間看到月食的。隻要能看到月球的地方,看到的月食過程是一樣的。

圖2 月食全過程

圖2 月食全過程

天文學傢的計算表明,發生月食的機會比日食少,但每次月食時,地球上夜間半球的居民都可看到,因此對任一地區來說,看到月食的機會反而比日食多。

由於地球影子的長度超過月地距離,地球影子的直徑也遠大於月球的大小,不會出現月球進入地球偽本影的情況,因此沒有月環食。