法國作傢、政論傢和文藝理論傢。生於法國東部的貝桑松,卒於巴黎。他的父親是拿破崙部下的將軍,母親信奉舊教,擁護王室。他11歲時隨母親回到巴黎生活,由於母親的影響,他在青年時代曾一度同情保王黨。

雨果從小愛好文學,喜歡創作。1819年,創辦刊物物《文學保守者》,在一年零三個月中共出版瞭30期。1822年發表《頌歌和雜詠》,翌年再版時改名為《頌歌集》,這些詩作在形式上拘泥於古典主義詩歌的格律,但是歌頌王室和天主教,因而獲得瞭路易十八賞賜的年俸。以後他連續發表瞭情節恐怖的小說《冰島的漢》(1923),在《頌歌集》的基礎上擴充而成的《頌歌與民謠集》(1826),以及描寫18世紀末法國殖民地黑人暴動事件的小說《佈格·雅加爾》(1826),表明他在當時日趨高漲的自由主義思潮的影響下,已經開始向反對復辟王朝和偽古典主義的方向轉變。

1827年,雨果發表劇本《克倫威爾》,在同時發表的《〈克倫威爾〉序》中抨擊瞭古典主義戲劇隻寫“崇高文雅”等清規戒律,力圖擴大藝術表現的范圍,強調自然中的一切都可成為藝術題材,並且根據基督教宣揚的善與惡是構成人的本性的兩種要素的觀點,提出瞭將滑稽醜怪與崇高優美進行對照的原則,反映瞭1830年七月革命前夕資產階級的民主要求。這篇序言成為浪漫主義文學流派的宣言,雨果也因此被公認為浪漫主義運動的領袖。他在1830年上演的劇作《艾那尼》中,敘述瞭16世紀西班牙的一個貴族出身的強盜為父復仇,與國王和公爵爭奪美女素兒,最後悲慘死去的故事。劇本具有強烈的反封建傾向,受到市民觀眾的熱烈歡迎。劇作打破瞭古典主義在悲喜劇之間設立的界限,采用瞭喬裝、密室、毒藥等種種奇情劇的手法,因而在上演時曾引起觀眾之間的爭鬥,被視為浪漫主義戰勝偽古典主義的標志。

圖1 巴黎雨果紀念館

圖1 巴黎雨果紀念館

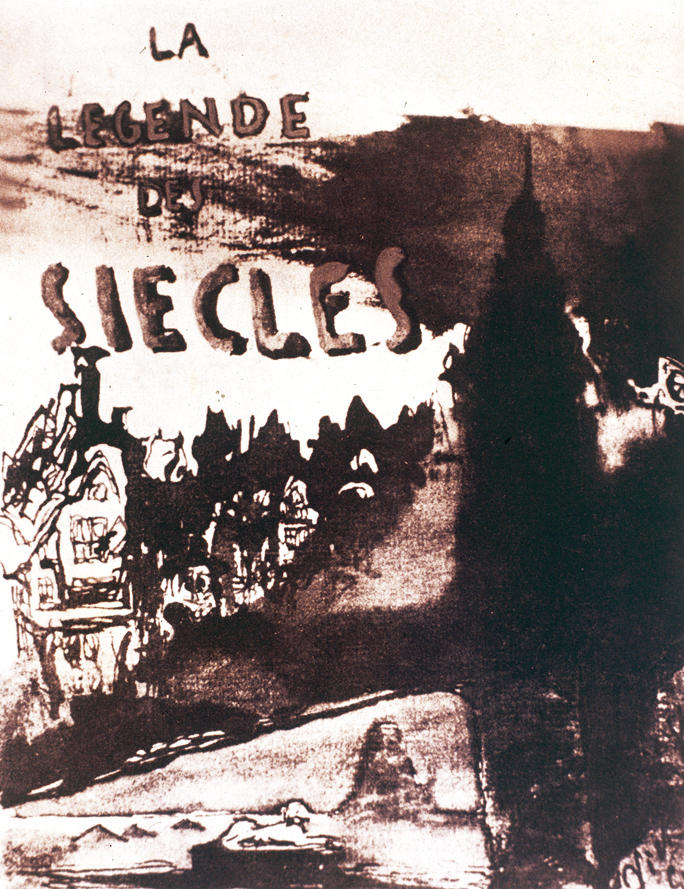

圖2 雨果自繪的《歷代傳說》封面

圖2 雨果自繪的《歷代傳說》封面

雨果早期的小說《一個死囚的末日》(1829)呼籲廢除死刑,已經流露出他的人道主義思想。長篇歷史小說《巴黎聖母院》(1830)敘述瞭一個發生在15世紀的巴黎的故事。小說猛烈抨擊瞭教會的虛偽和黑暗、司法制度的不公和殘酷,在藝術上則集中體現瞭雨果的“美醜對照”的原則:道貌岸然的副主教弗羅洛心如蛇蠍,而外形醜陋的敲鐘人卡西莫多則心地善良,人物性格的誇張充分顯示瞭浪漫主義的色彩。隨後發表的小說《窮漢克洛德》(1834)以真人真事為題材,譴責司法制度的不公,表現瞭他對勞苦大眾的同情。

雨果在19世紀40年代以前發表的詩作有同情和支持希臘民族解放鬥爭、富於異國情調的《東方集》(1829),描寫傢庭生活和內心感情、對貧苦受難者表示同情和憐憫的《秋葉集》(1831),歡呼七月革命和歌唱愛情的《黃昏歌集》(1835),諷刺富有階級、宣揚慈善主義的《心聲集》(1837),以及試圖在精神上引導民眾的《光與影集》(1840),這些詩集的內容涉及政治、哲理、祖國、傢庭、愛情和情感等種種題材,同時也註重對詩句形式和語言的革新,逐漸帶有浪漫主義的色彩。

與此同時,雨果還發表瞭一系列浪漫主義的戲劇,例如《瑪麗蓉·德·洛爾墨》(1831)歌頌瞭平民出身的青年狄傑和妓女瑪麗蓉的愛情;《國王取樂》(1832)寫平民姑娘愛上瞭喬裝的國王,劇本由於揭露瞭16世紀法國國王弗朗索瓦一世的荒淫無恥,隻演瞭第一場就被禁止;《瑪麗·都鐸》(1833)中的王後愛上瞭寵臣,而《呂伊·佈拉斯》(1838)裡與王後相愛的竟是一個仆人,呂伊·佈拉斯受主人、大臣堂·薩留斯特的指使,冒充貴族到王宮裡去騙取王後的愛情,不料與王後一見鐘情。後來他當上瞭首相,在王後的支持下決心革新政治,但是當他知道自己不過是主人的工具之後,就憤而殺死瞭堂·薩留斯特,自己也服毒死在王後的懷抱裡。下等人能夠登上政治舞臺,而且在國事會議上義正詞嚴地譴責王公貴族,表明雨果具有民主主義思想。但是像《呂克萊斯·波爾吉》(1833)和《安日羅》(1835)等劇本的情節都太不真實,加上雨果往往用詩體寫作,缺乏舞臺的藝術效果。1843年,他取材於中世紀德國的劇本《城堡裡的伯爵》由於情節離奇和人物怪誕而上演失敗,宣告瞭浪漫主義戲劇的結束。

隨著七月王朝金融資產階級統治的鞏固,雨果采取瞭與現實妥協的態度,一度活躍於政治舞臺,將近10年沒有發表作品。1841年當選為法蘭西學院院士,1845年被國王路易·菲力普授予“法蘭西世卿”的稱號,但是他始終在君主立憲制度與共和政體之間搖擺不定。在1848年總統選舉中支持路易·拿破侖·波拿巴,後來又成為國民議會中左派的領袖。1851年路易·波拿巴發動政變、恢復帝制,雨果發表宣言試圖反抗,失敗後被迫流亡國外達19年之久。在流亡期間寫出瞭《小拿破侖》(1852)等揭露和嘲罵拿破侖三世的小冊子,同時緊密配合現實的政治鬥爭,發表瞭辛辣諷刺拿破侖三世背信棄義的《懲罰集》(1853)、題材多樣的《靜觀集》(1856)和大型史詩《歷代傳說》(1859)等氣勢恢弘、感情奔放的動人詩篇。雨果改抒個人之情為抒民族之情、抒愛國之情,吹響瞭反對專制統治、歌頌光明和進步的鬥爭號角,同時使用富有表現力的跨行,大膽地改變瞭音節的頓挫,使這些感情奔放、想象奇特、色彩瑰麗、形象豐富的詩篇成為浪漫主義詩歌的傑作,雨果也因此而成為傑出的民主鬥士和法蘭西不朽的民族詩人。

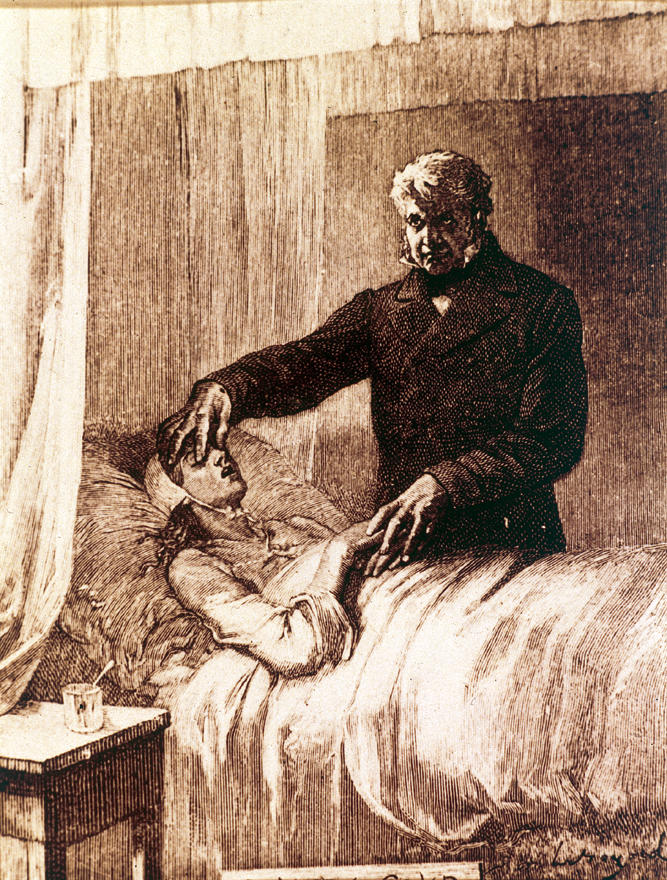

雨果以詩人的目光去觀察世界,他的小說充滿瞭豐富的想象和強烈的感情,具有浪漫主義的特色。但他同時抱有濟世救民的理想,在流亡期間尤其著力揭露不公正社會現實。長篇小說《悲慘世界》(1862)就是通過許多現實主義的場面和細節,描寫瞭主人公冉阿讓等窮苦人民的悲慘遭遇,對社會的黑暗和司法的不公提出瞭強烈抗議,宣揚瞭仁慈博愛可以杜絕罪惡和拯救人類的人道主義思想,堪稱現實主義和浪漫主義相結合的典范。雨果的其他小說也是如此,例如《海上勞工》(1866)寫漁民吉利亞特戰勝瞭海上的狂風惡浪和暗礁,但是在發現未婚妻愛上瞭青年牧師之後,為瞭成全別人的幸福而在大海裡結束瞭自己的生命,小說以此歌頌瞭勞動者的堅強意志和犧牲精神。《笑面人》(1869)取材於17和18世紀之交的英國,通過貴族後裔關伯倫的悲慘遭遇,將封建貴族的醜惡與勞動人民的善良進行瞭鮮明的對比。這些作品雖然受到人道主義思想的局限,但是內容豐富、情節感人,蘊涵著向非正義宣戰的浪漫主義激情,因而具有震撼人心的藝術力量。

圖3 《悲慘世界》插圖

圖3 《悲慘世界》插圖

1870年普法戰爭爆發,拿破侖三世垮臺,雨果回國時受到巴黎人民的熱烈歡迎。他立即投入瞭保衛祖國的戰鬥,發表演說,探望傷員,捐款購買大炮。當巴黎公社被鎮壓的時候,他挺身而出,呼籲赦免公社社員,並把自己在佈魯塞爾的住宅作為他們的避難所。同時發表瞭最後一部長篇小說《九三年》(1874),小說宣揚瞭“在絕對正確的革命之上,有一個絕對的人道主義”、“在人世的一切問題之上,還有人心的無限仁慈”的觀點,這種觀點與他對革命鬥爭者的形象描繪有著明顯的矛盾,但是在當時巴黎公社起義被殘酷鎮壓、公社社員們面臨死亡威脅的形勢下,應該說仍然具有進步的意義。

雨果晚年仍堅持創作,完成瞭詩集《做祖父的藝術》(1877)、《歷代傳說》的二、三集(1877、1883)等作品。他去世後,法國政府和人民為他舉行瞭隆重的國葬,將他安葬在偉人公墓。

雨果是舉世聞名的大作傢,他的許多小說都被搬上銀幕,產生瞭廣泛的影響。《悲慘世界》早在中國“五四”時期就有瞭中譯本,現在他的作品大都已譯成中文,由柳鳴九主編的《雨果文集》(20卷)也已出版。