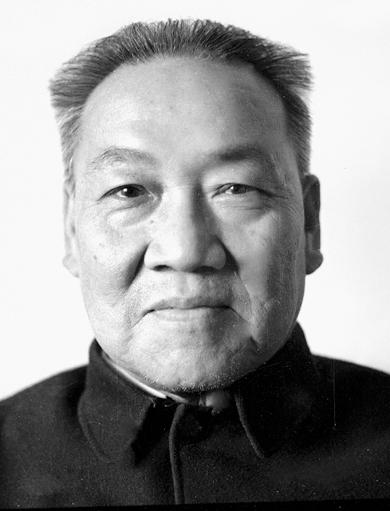

中國語言學傢。字叔遲。天津人。卒於北京。1940年畢業於輔仁大學中文系。1946年夏赴臺北,任國語推行委員兼編審組組長。1947~1952年先後在燕京大學和北京大學任教,1953~1995年任北京師範大學教授。俞敏在漢語音韻、訓詁、文字、語法和漢藏語比較等方面都有精深的研究。主要成就可概括為以下5方面:①突破文字形體的樊籬,從語音的角度研究漢字讀音,闡發古漢語中的音變規律(包括連音變讀現象),以此解釋許多單從音韻學或訓詁學難以解釋釋的語言現象,著有《古漢語裡面的連音變讀(Sandhi)現象》(1948)。②改變孤立地研究音韻學的狀況,把音韻學置於漢語史體系中進行研究,發揮瞭音韻學研究的重要作用,如將上古漢語聲母、介音、韻尾的交替與詞匯的研究結合起來,闡明古漢語派生新詞的規律,著有《論古韻合怗屑沒曷五部之通轉》(1948)、《古漢語派生新詞的模式》(1980);對虛詞進行音韻分析,重新解釋許多虛詞的用法、意義及語法作用,使古漢語虛詞研究面目一新,著有《漢語的“其”跟藏語的gji》(1949)、《漢藏虛字比較研究》(1957)、《古漢語的“所”字》(1980)。③在梵漢對音研究的理論、方法和實踐上都有新突破,著有《後漢三國梵漢對音譜》(1979)、《古漢語“風”字確實有過像“孛纜”的音》(1982)。④利用漢藏詞音比較的方法研究漢語音韻學,取得瞭重要成果,著有《漢藏兩族人和話同源探索》(1954)、《漢藏虛字比較研究》,《漢藏同源字譜稿》(1989)一文曾獲國傢哲學和社會科學獎一等獎。⑤對北京話的歷史和現狀的研究,是音韻學和方言學結合的典范,著有《北京話發音學》(1954)、《我怎麼看拼音方案草案修正案》(1956)、《北京口語輕音節的調值》(1966)。俞敏在音韻學研究廣泛吸收古今中外語言研究的理論、方法以及各個流派的長處,不拘守一傢一派之說,對錯誤的觀點進行科學的分析和批判。如等韻圖最初是由佛教徒仿照悉曇章創造出來的,後代等韻學傢由於不懂梵文,造出瞭一些不科學的術語和概念,俞敏作《等韻溯源》一一予以解釋澄清;又如對章太炎用梵文模式套漢語並以此解釋古音通轉的做法給予批評,著有《後漢三國梵漢對音譜》。俞敏所著論文收入《中國語文學論文選》(1984)、《俞敏語言學論文集》(1989)、《俞敏語言學論文二集》(1992)、《俞敏語言學論文集》(選集,1999)。專著有與陸宗達合著《現代漢語語法》上冊(1954)、《語法和作文》(1955)、《名詞、動詞、形容詞》(1957)、《經傳釋詞札記》(1987)。