中國古代墓葬中陪葬用的偶人。可能是殉葬奴隸的模擬品。東周墓中出現,秦漢至隋唐盛行,北宋紙明器流行後逐漸衰落,至明和清初仍有使用。以木俑、陶俑最為常見,也有瓷、石和金屬俑。形象主要有奴僕、舞樂、士兵、儀仗等,並常附鞍馬、牛車、庖廚用具和傢畜等模型,以及鎮墓壓勝的“神物”。俑大多真實地模擬各種人物,可據以考見所屬時代的社會生活習俗,也是研究歷代輿服制度的資料。俑還反映出不同時期雕塑藝術的水準。

圖1 跽坐陶俑 (秦始皇陵出土)

圖1 跽坐陶俑 (秦始皇陵出土)

起源 商代和西周流行人殉。隨著奴隸社會崩潰和封建社會興起,用奴隸殉葬的習俗逐漸改變,出現以模擬人形的俑代替活人殉葬的新習俗。最早的俑可能是用茅草紮束而成,又稱“芻靈”,以後則改用木、陶制作。

東周俑 迄今發掘所獲最早的俑見於東周墓,又以山西長子牛傢坡春秋晚期墓的木俑為最早。它們制作粗略,僅具人體輪廓,面部削平,用泥塑出顏面口鼻。戰國時的俑在山東、山西、河南、陜西、湖南、湖北等省都有出土,分屬齊、韓、秦、楚等國,多為婢仆、舞樂、武士等形象。其中北方齊、韓、秦墓多用形體較小、造型粗拙的陶俑,有的彩繪面容衣飾細部。南方楚墓多用木俑,有的刻成人形後彩繪面目衣裙甲胄,有的俑穿披絲織衣物,更顯華美。

圖2 裸體陶俑(西漢景帝陽陵出土)

圖2 裸體陶俑(西漢景帝陽陵出土)

秦俑 秦始皇陵隨葬陶俑數量眾多,主要是模擬軍隊的兵馬俑(見秦兵馬俑)。它們與真人等高,面貌服飾鎧甲如實摹寫。原來遍體施彩,現多脫落。多作呆板的立姿,也有著袍取坐姿的俑(圖1)。還有模擬畜養禽獸的奴仆,以及裸體赤足隻著短褲的雜技俑。

漢俑 漢代以俑隨葬的風習更趨普遍,以陶俑為多,有少量石俑和金屬俑,江南湘、鄂等地仍流行木俑。西漢帝陵隨葬大量陶俑。陜西漢景帝陽陵從葬坑出土的陶俑,以裸體俑為主(圖2),身著絲織衣物,有男女之分,多為武裝士兵,體高矮於秦俑,隻近於真人體高的1/3,但塑工更精細。任傢坡漢陵從葬坑出土的陶俑,不作裸體,塑出衣服,均為婦女形象,或坐或立,衣著艷麗,體態端莊。功臣和諸侯王墓也常有大型從葬俑坑。咸陽楊傢灣漢墓出土陶俑近3 000個,主要模擬步、騎兵和戰車形象。江蘇徐州獅子山漢墓也附有兵馬俑坑,泗陽大青墩泗水王陵從葬坑出土的則是木質兵馬俑。東漢時陶俑繼續流行,以庖廚、侍仆和舞樂百戲俑居多。四川東漢墓中,除奴婢和庖廚俑外,還有在水田模型中勞作的陶俑,以及形象生動的赤膊大腹擊鼓說唱俑(圖3)。

圖3 擊鼓說唱俑 (四川新都東漢墓出土)

圖3 擊鼓說唱俑 (四川新都東漢墓出土)

兩晉南北朝俑 西晉時仍以陶俑為主,出現包括牛狀鎮墓獸、甲胄武士、牛車鞍馬和男女婢仆的固定組合。南方出現青瓷俑,主要是出行儀仗,以及屬吏仆從,其中較突出的是雙人對坐,執筆、簡書寫的文吏俑。東晉南朝俑大致沿襲西晉傳統,但服飾風格有所不同。北方自十六國起,出現人、馬都披鎧甲的“甲騎具裝俑”。北魏以後,隨葬俑群數量激增,組合日趨固定,內容有鎮墓獸、出行儀仗、傢內奴仆、歌舞樂隊等(圖4)。

圖4 舞蹈俑 (河北磁縣灣漳北朝墓出土)

圖4 舞蹈俑 (河北磁縣灣漳北朝墓出土)

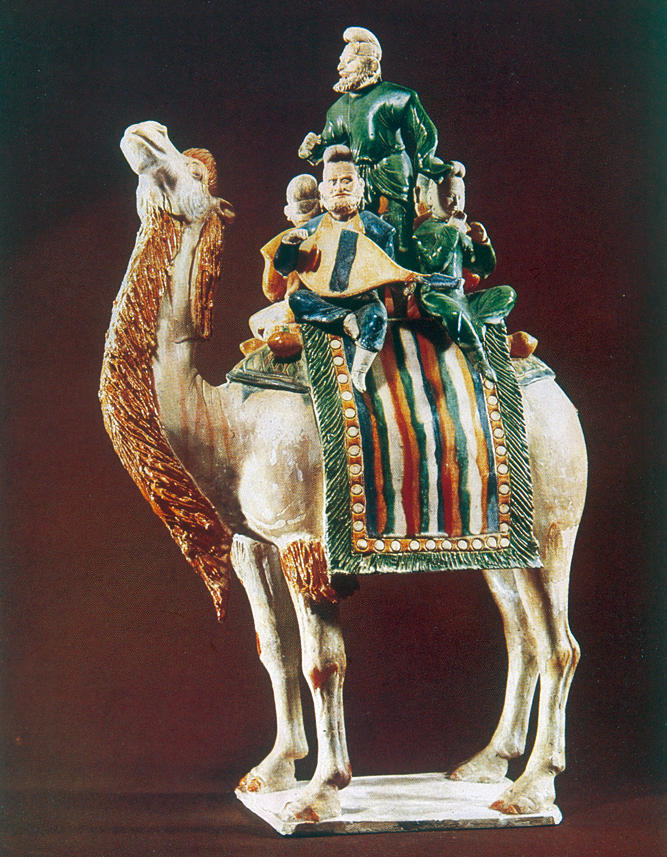

唐五代俑 唐代隨著中央集權的加強,隨葬俑群更加制度化。儀仗俑減少,一般有鎮墓俑,文武官吏、樂隊騎吏俑,牽馬俑和鞍馬,牽駝俑和駱駝等(圖5)。傢內奴仆多隻有女仆,均為唐代婦女豐腴的體態。從高宗、武後時起,出現色彩絢麗的三彩俑,常見黃、褐、綠、白等色,也有藍彩和黑彩(見唐三彩)。五代俑承唐俑遺風,在南唐二陵中出現人首魚身的“儀魚”等神怪俑。

圖5 三彩駱駝載樂俑 (西安鮮於庭誨墓出土)

圖5 三彩駱駝載樂俑 (西安鮮於庭誨墓出土)

宋遼俑 北宋以後紙明器流行,俑逐漸衰落。江西鄱陽和景德鎮都出土南宋時作演劇姿態的瓷俑,造型生動。因民族習俗有別,遼、金、元墓很少以俑隨葬,北京遼墓出土髡發男女俑屬於特例。山西侯馬金墓出土塗彩雜劇磚俑,為戲曲史增添瞭資料。

明清俑 到明朝,一般墓中不再以俑隨葬,但帝、王陵墓中可見陶質或木質的儀仗俑。明定陵內有成箱的木俑。四川成都蜀王朱悅燫墓有500餘個釉陶俑,組成以象輅為中心的出行儀仗行列。迄今發現的年代最晚的隨葬俑群,是廣東大埔湖清初吳六奇墓中出土的百餘件陶俑。