由血吸蟲寄生人體而引起的一種人獸共患病。臨床上表現為腹痛、腹瀉、黏液血便、肝脾腫大及血尿,晚期出現肝硬化、門靜脈高壓癥或尿路阻塞。寄生於人體的主要有日本血吸蟲、曼氏血吸蟲和埃及血吸蟲3種。此外東南亞的湄公血吸蟲、馬來血吸蟲及非洲中、西部的間插血吸蟲也能感染人體。主要流行在非洲、亞洲及南美洲,全球感染血吸蟲者約2億人。中國曾是日本血吸蟲病最嚴重的流行區,經大規模防治後,僅殘留少數大湖區和大山區流行區,疫情已大幅度下降。

<血吸蟲病的潛伏期為35~42天,臨床上可分為急性、慢性和晚期3期。急性血吸蟲病常見於無免疫力的初次感染者或慢性患者再次感染大量尾蚴時,癥狀有發熱、食欲減退、腹痛、腹瀉,偶有惡心及嘔吐。檢查時肝臟腫大,輕度壓痛。末梢血嗜酸性粒細胞明顯增多。慢性血吸蟲病患者占感染者的絕大多數,輕者無明顯癥狀。其癥狀可有腹痛、腹瀉,常為稀便,重者可有膿血便。肝臟特別是左葉腫大,質稍硬,壓痛不明顯,隨著病情的進展,脾臟也漸腫大。由於反復感染或重度感染而發展成晚期血吸蟲病,主要表現為肝硬化及門靜脈高壓癥。代謝失調時可出現腹水。兒童患者常可並發侏儒癥。

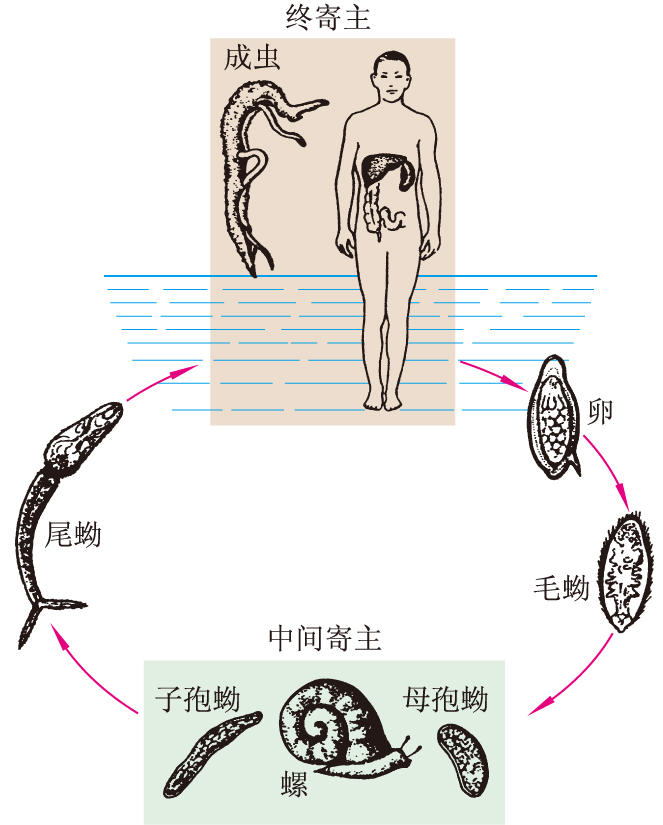

血吸蟲生活史

血吸蟲生活史

診斷依據患者在血吸蟲病流行區有疫水接觸史、典型臨床癥狀和體征及皮試和血清免疫學試驗如環卵沉淀試驗(COPT)、間接血凝試驗(IHA)及酶聯免疫吸附試驗(ELISA)的陽性。血清循環抗原(CAg)的檢測對早期診斷具有重要價值。糞便孵化試驗陽性或找到蟲卵對確診具有重要意義。直腸黏膜活檢及肝臟B型超聲檢查對慢性或晚期血吸蟲病的診斷具有一定價值。吡喹酮療法對本病有良好的療效,不過在非洲已出現吡喹酮療效降低的輕度耐藥現象。青蒿素衍生物如青蒿琥酯,對20天以下血吸蟲童蟲有殺滅作用,因此可用於預防在疫區下水的人員如防洪搶險人員等感染血吸蟲病。