從13世紀開始用義大利語寫作的作品的總稱。開端可以追溯到中古時期。西元476年西羅馬帝國的覆滅,標誌著西歐奴隸制度的瓦解和封建制度的興起。各蠻族在羅馬帝國的廢墟上建立瞭許多國傢,相繼開始瞭封建化的過程。8世紀末,義大利完成瞭向封建主階級所有制的轉變。10世紀,逐漸形成許多人口稠密、經濟繁榮的城市。

同這一發展過程相適應,從帝國時代拉丁語中分化出來的通俗拉丁語逐漸向義大利民族語言演變。7世紀,“俗語”即古義大利文初步形成。。12世紀上半葉,出現瞭用意大利文寫的最早的詩歌。

中世紀文學 在意大利歷史上,基督教起著特殊的作用,不僅是封建主鞏固統治的政治工具和精神支柱,而且壟斷瞭封建社會的文化。宗教文學在意大利中古文學中占有重要位置。宗教文學最初多是用拉丁文寫成的聖徒傳、祈禱文、宗教故事和在宗教儀式中演唱的聖歌。隨後興起的宗教異端運動和城市市民的鬥爭,在宗教文學中得到瞭反映。聖方濟各的《太陽兄弟的贊歌》(約1225)號召萬物共同贊美上帝,感情真摯,語言樸素簡練。雅科波內·達·托迪的《贊歌》宣揚基督的受難,政治諷刺詩斥責教會的腐化,在一定程度上反映瞭現實生活和人民的情緒。中世紀的民間文學和城市文學常常受到宗教文學的影響。

意大利具有悠久、豐富的民間文學的傳統,勞動人民在長期實踐中創作瞭口頭文學,在民間眾口相傳。法國英雄史詩、傳說的傳入,促進瞭意大利民間文學的發展。在教會的敵視下,民間文學的作品隻有很小一部分流傳下來,其中如13世紀前半葉西西裡鬻歌詩人切羅·達爾卡莫的《芬芳新鮮的玫瑰》,以生動活潑的語言反映瞭人民群眾熱愛生活的思想情緒。中世紀後期,產生瞭一些反映城市政治生活的民間詩歌。中世紀宗教文學、城市文學和文藝復興時期文學的成就,都同民間文學有一定的聯系。

圖1 宗教文學的代表聖方濟各

圖1 宗教文學的代表聖方濟各

圖2 G.圭尼澤利的《詩集》早期版本中的一頁

圖2 G.圭尼澤利的《詩集》早期版本中的一頁

意大利最早的文人詩歌,是13世紀前半葉西西裡王和神聖羅馬皇帝腓特烈二世宮廷的西西裡詩派的抒情詩。這一詩派繼承普羅旺斯詩歌的傳統,以愛情為主題,使用提煉過的典雅化的西西裡方言,運用繁難復雜的格律,作品大多缺乏真實的感情,但對意大利文學用語的形成,起瞭很大作用,因而具有一定的歷史意義。這個詩派最著名的詩人是G.普利艾塞和I.da.連蒂尼,後者相傳是十四行詩體的開創者。西西裡王國於1268年為法國安茹伯爵查理所奪後,意大利文學中心北移到托斯卡納。

以新的社會經濟關系為基礎的城市公社的出現,促進瞭城市世俗文學的發展。在經濟、文化發達和政治鬥爭活躍的托斯卡納地區,出現瞭以“托斯卡納詩派”和“溫柔的新體”詩派為標志的詩歌繁榮。前者的代表詩人圭托內·達雷佐,後者的代表詩人G.圭尼澤利和G.卡瓦爾坎蒂,繼承瞭普羅旺斯詩歌和“西西裡詩派”的傳統,還沒有擺脫中古文學的神秘色彩,但在愛情詩中抒發城市市民對世俗生活的興趣和追求社會平等的意識,在思想內容和藝術形式方面都達到瞭中世紀抒情詩歌的高峰。

記事散文、科學文藝著作、教諭作品和市民故事流行於中世紀城市文學中。B.拉蒂尼的《寶庫》(1260~1266)是意大利第一部百科全書式的作品,反映城市公社對科學、文化的重視。佚名作者的《故事百篇》歌頌市民的聰明機智,具有鮮明的反封建、反教會的特點。馬可·波羅的遊記是歐洲第一部介紹中國和東方文明的散文作品,產生瞭深遠的世界影響。

意大利中世紀城市文學表達瞭城市公社市民的思想、情緒和要求,最早萌發瞭人文主義思想的因素,藝術上具有現實主義的傾向。城市文學是文藝復興時期文學的先兆。

13世紀末14世紀初,資本主義的最初萌芽已經在意大利北部的城市出現。14世紀,佛羅倫薩成為歐洲最大的工商業與金融中心。新興的資產階級為瞭擺脫阻礙它發展的封建生產關系、宗教信條和中世紀意識形態的枷鎖,宣傳以“人”為本,重視現世生活,提倡個性解放,崇尚理性和知識的人文主義思想。重新發現的古希臘、羅馬文化推動瞭人文主義思想的發展。以經濟繁榮為基礎,在人文主義思想指導下產生的文藝復興運動,實質上是新興資產階級反封建運動在思想文化領域的反映,是中世紀向資本主義過渡時期的新思想、新文化。

文藝復興時期文學 文藝復興運動的曙光最先在意大利出現。它的第一個先驅人物是但丁。但丁是“中世紀的最後一位詩人,同時又是新時代的最初一位詩人”(恩格斯語)。他早年屬於“溫柔的新體”詩派,代表作是抒情詩集《新生》(約1292~1293)。後來參加佛羅倫薩市民階級反對封建貴族的政治鬥爭,長期的流放生活加深瞭他對意大利面臨的重大社會政治問題的認識。在《饗宴》(1304~1307)、《論俗語》(1304~1305)、《帝制論》(1310~1313)三部著作中,他批判神權說和封建等級觀念,從理論上闡發他的政治、文化主張。

但丁的《神曲》(約始於1307年,完成於作者逝世前不久)以深邃的思想內容和精湛的藝術技巧,廣泛地反映出意大利從封建關系向資本主義關系過渡時期的社會政治變革和各個領域的現實生活,表達瞭人民群眾反封建、反教會的情緒,對古今文化作瞭精辟的論述和總結,鮮明地提出瞭新時代的人文主義思想。《神曲》為文藝復興時代文學的發展開拓瞭道路,使但丁成為人文主義的先驅、意大利和歐洲文學史上繼往開來的偉大詩人。因為產生於新舊交替時代,《神曲》中也反映出中世紀的思想意識和但丁世界觀上的種種矛盾。

另一位文藝復興運動的先驅是F.彼特拉克。他是用人文主義觀點研究古典文化的最早代表,對意大利和歐洲文藝復興產生瞭影響。他的抒情詩歌《歌集》繼承和發展“溫柔的新體”詩派的傳統,以愛情為主題,反映出人文主義者否定中世紀道德觀念、熱愛生活的新世界觀。他突破中世紀詩歌的框框,善於描繪人物內在的感情,使愛情詩具有現實的內容。他的一些政治詩洋溢著愛國主義精神。彼特拉克的抒情詩開歐洲近代抒情詩的先河,確定瞭十四行詩在歐洲詩歌中的重要地位。

G.薄伽丘同但丁、彼特拉克並稱文藝復興初期的“三傑”。他的代表作《十日談》(1348~1353)辛辣地嘲諷教會的腐敗、墮落和僧侶的虛偽、狡詐,抨擊封建特權,批判禁欲主義,熱情歌頌對愛情、幸福的追求,贊美人的聰明才智,是一部抒發文藝復興初期自由思想的傑作。《十日談》在描寫生活、刻畫心理、塑造性格、安排故事、運用語言上都有獨到的成就,奠定瞭意大利散文的基礎。《十日談》對西歐現實主義文學產生很大影響,開創瞭歐洲近代短篇小說這一藝術形式。

彼特拉克和薄伽丘在研究古典文化方面的成就,推動瞭人文主義的傳播。從14世紀下半葉至15世紀中葉,意大利出現瞭研究古典文化的熱潮,人文主義在文學、詩學、史學、科學等領域占據瞭主導地位。人文主義的成就引起瞭一些城邦君主的註意,他們廣泛招攬詩人、藝術傢、學者。佛羅倫薩的無冕之王L.de’美第奇本人也是詩人,他以藝術庇護者的姿態出現,在他的宮廷中形成瞭一個人文主義中心。其中最重要的詩人波利齊亞諾的《比武篇》反映瞭人文主義者對田園詩世界的向往。另一位詩人L.浦爾契采用騎士傳奇的題材,從民間文學中汲取營養,寫瞭一部詼諧而富有生氣的長詩《摩爾幹提》。為艾斯提傢族服務的詩人M.M.博亞爾多的長篇傳奇敘事詩《熱戀的羅蘭》贊美騎士式的愛情,對騎士制度的沒落流露出惋惜之情。J.桑納紮羅的田園小說《阿卡迪亞》對歐洲田園小說和田園詩的發展有深遠的影響。但15世紀意大利沒有出現能夠同文藝復興初期“三傑”媲美的作傢。

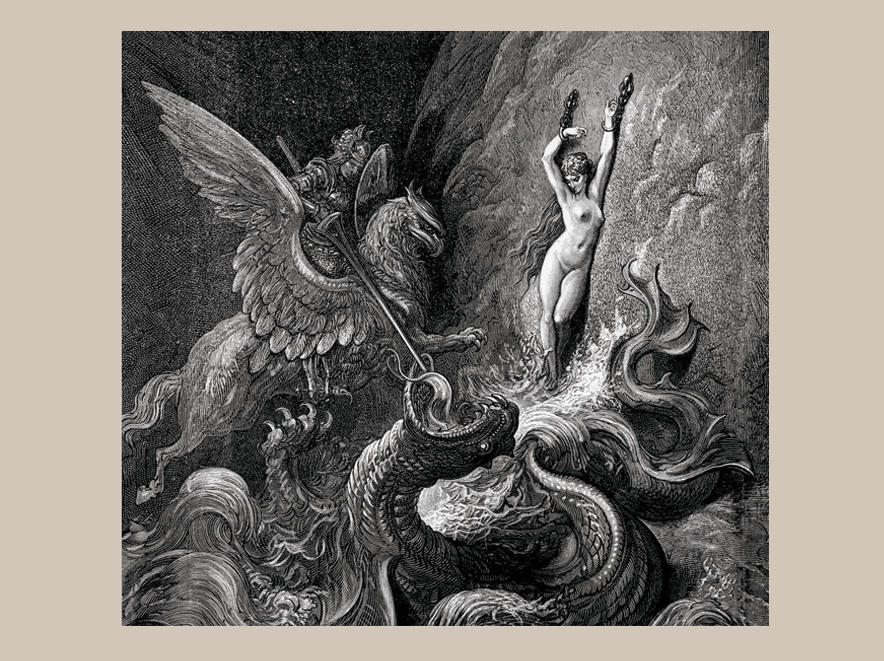

16世紀的主要作傢是L.阿裡奧斯托、N.馬基雅維利和T.塔索。阿裡奧斯托早年寫過詩歌、喜劇,他的長篇傳奇敘事詩《瘋狂的羅蘭》(1502~1532)在情節上承接博亞爾多的《熱戀的羅蘭》,但詩人的興趣不在描繪騎士傳奇,而是借助騎士冒險故事反映意大利現實生活,抒發人文主義思想。對外族侵略者和封建君主的抨擊,使作品具有現實意義。《瘋狂的羅蘭》為歐洲敘事詩的發展開拓瞭道路。

圖3 阿裡奧斯托的作品《瘋狂的羅蘭》插圖

圖3 阿裡奧斯托的作品《瘋狂的羅蘭》插圖

馬基雅維利的才能和貢獻是多方面的。他的《君主論》(1513)第一次完整地提出瞭資產階級的政治思想和國傢學說。他的《佛羅倫薩史》(1520~1525)和F.圭恰爾迪尼的歷史著作,把文藝復興時期的歷史學推向瞭高峰。馬基雅維利的喜劇作品貫串著人文主義觀點,它們同阿裡奧斯托、P.阿雷蒂諾的喜劇互相輝映,是文藝復興時期喜劇的傑作,對於後來意大利喜劇的發展起瞭奠基的作用。

塔索的創作具有文藝復興運動走向衰落時代的鮮明特征。15世紀下半葉,法國、西班牙入侵意大利。16世紀,意大利陷於內訌和戰爭,許多城邦的君主實行封建割據。土耳其的崛起使意大利同東方的貿易中斷,意大利的經濟遭到嚴重打擊,向封建農業倒退。天主教會加緊鎮壓宗教改革和文化領域的自由思想。塔索的敘事長詩《被解放的耶路撒冷》(1575)既表現基督教信仰的力量,又閃爍著文藝復興的最後光芒,是反映人文主義思想在當時歷史條件下的危機的偉大作品。

G.佈魯諾、T.康帕內拉和伽利略不顧反動的政治高壓,繼承人文主義的優秀傳統,在文藝作品中宣傳自由思想和唯物主義,批判基督教神學和封建偏見,遭到宗教裁判所的殘酷鎮壓。意大利文藝復興運動在16世紀末宣告結束。

在意大利文藝復興時期,對文藝理論的研究十分活躍。最初的人文主義者如但丁、彼特拉克、薄伽丘等,都在宗教的旗幟下駁斥教會對詩歌的污蔑,肯定詩歌的價值,探討詩歌創作的特點。後來,達·芬奇、L.B.阿爾貝蒂、A.明圖爾諾、欽齊奧、L.卡斯特爾韋特羅、B.瓜裡尼、塔索等,對藝術創作的原則、題材、體裁、獨創性、典型性等問題,對亞裡士多德和賀拉斯的詩學,都進行瞭富有成果的研究,大大推動瞭意大利和西歐各國文藝理論的發展。

17~18世紀文學 17世紀,意大利走向衰落。法國、西班牙侵略者勾結各地封建公侯,實行殘暴統治。威尼斯陷於同土耳其的戰爭。意大利政治動亂,城市蕭條,人口減少,工商業一蹶不振,喪失瞭在歐洲經濟、文化中的重要地位。文學同樣呈現衰敗的景象,出現瞭內容貧乏的形式主義文學。

形式主義文學的主要代表是G.馬裡諾。他長期在宮廷中服務,作品迎合瞭貴族階級的需要和趣味。他的抒情詩和神話題材的長詩綺麗浮華,堆砌典故,顯得空洞、隱晦。“馬裡諾詩派”在17世紀文壇風靡一時。

18世紀上半葉,自從西班牙王位繼承戰爭(1701~1713)結束後,奧地利取代瞭西班牙在意大利的統治地位。意大利繼續處於被奴役的、分裂的落後狀態。17世紀末葉出現的“阿卡迪亞詩派”,反對“馬裡諾詩派”華而不實的詩風,主張以古典詩歌為楷模,寫作自然、樸實的詩歌。阿卡迪亞詩人的抒情詩推崇古代而脫離現實,重視技巧而忽視內容,同樣流於形式主義,因而沒有產生優秀的作品。

P.梅塔斯塔齊奧早年是“阿卡迪亞”詩人。但他不拘一格,兼收並蓄,保留希臘悲劇、古典主義悲劇和田園劇的特點,引進以詠唱為主的歌劇,在歌劇腳本中融合瞭戲劇、詩歌、音樂的因素,側重描寫理性與情感的沖突,刻畫英雄人物的性格和感情。他的改革對意大利和歐洲歌劇和戲劇的發展作出瞭貢獻。

18世紀下半葉,意大利獲得瞭相對穩定的局面。奧地利統治者和意大利的公侯們在政治上進行瞭一些改革,工業、貿易發展較快,資產階級的力量增強,貴族勢力削弱。歐洲自然科學、唯物主義哲學和法國啟蒙思想的廣泛傳播,啟發瞭資產階級先進分子的覺悟。意大利出現瞭以啟蒙主義為思想內容的文學。

G.帕裡尼的抒情詩以愛情、維護人的尊嚴為主題。著名的長詩《一天》(1763~1780)描繪一個貴族青年一天的生活,嘲諷貴族階級的驕奢淫逸、空虛庸碌。

另一位啟蒙主義作傢V.阿爾菲耶裡寫有譴責封建專制的政論文和歡呼法國資產階級革命的詩歌。他成功地對悲劇進行瞭改革,把悲劇當作宣傳啟蒙思想的工具,采用歷史題材和《聖經》故事,以精練的語言抨擊封建暴政,描寫平民的英雄行為,宣傳自由、共和思想。

最有成就的啟蒙主義作傢是C.哥爾多尼。他對長期流行舞臺的“即興喜劇”進行革新,創建瞭“風俗喜劇”,或稱“性格喜劇”。他要求喜劇破除三一律和對古人的崇拜,以生活為源泉,反映現實,發揮道德教育作用。哥爾多尼的許多喜劇把下層人民置於舞臺的中心,鞭撻封建貴族的敗行劣跡、腐朽墮落,歌頌普通人的才智、品德和愛國精神(《女店主》,1753;《封建主》,1752),批判資產階級同封建主義舊思想的聯系(《老頑固們》,1760),反映勞動人民的生活(《喬嘉人的爭吵》,1761),體現出鮮明的政治傾向和民主思想。

啟蒙主義作傢發揚文藝復興時期的人文主義傳統,表達瞭資產階級對改革社會政治的要求,啟迪瞭人們的思想,為行將到來的意大利民族復興運動作瞭準備。V.阿爾菲耶裡對悲劇和哥爾多尼對喜劇進行的改革,為意大利現實主義戲劇的發展奠定瞭基礎。

18世紀,意大利學者在文藝理論領域也取得瞭新的成就。L.A.穆拉托裡、G.維柯對文學、歷史、哲學、法學都有深入研究。特別是維柯著的《新科學》(1725),論述人類社會文化、詩歌的起源、發展和本質,在文藝理論方面作出瞭突出的貢獻。

19世紀文學 法國資產階級革命對意大利產生瞭深刻的政治、思想影響,進一步激發瞭意大利人民的民族精神和民主、自由思想。1805年,拿破侖兼意大利國王,在政治、經濟上實行某些改革,打擊瞭封建勢力,促進瞭資本主義的新發展。拿破侖失敗後,奧地利卷土重來,各地君主實現封建復辟。在異族統治和封建壓迫下,意大利人民的革命情緒和民族意識不斷加強,爭取民族獨立、統一和自由的民族復興運動蓬勃興起,浪漫主義文學是這一運動在文化領域的反映。

浪漫主義者強調文學是時代的號角、民眾的心聲,他們運用抒情詩、歷史劇、歷史小說等的體裁,抒發意大利人民維護民族尊嚴、爭取解放、復興祖國的熱切願望。

最早的浪漫主義作傢U.福斯科洛、S.佩利科把歌詠愛情同抒寫愛國思想結合起來,召喚人民為意大利的復興而鬥爭。他們的作品也流露出初期浪漫主義者探求不到出路時的彷徨、痛苦(《雅科波·奧爾蒂斯的最後書簡》,1798),或遭遇挫折後的悲觀、動搖(《我的獄中生活》,1832)。他們同時代的詩人V.蒙蒂的創作較為復雜,對資產階級革命的謳歌同對外族占領者的頌揚相互交錯,反映瞭民族復興運動的曲折起伏。

G.白爾謝的《格利佐斯托莫致兒子半莊半諧的信》(1816)被認為是意大利浪漫主義的宣言書。白爾謝指出,浪漫主義文學應該是民族的、人民的文學,是反映時代精神和現代人思想感情的鏡子。他的詩歌融合瞭古典抒情詩和民間詩歌的特點,激奮昂揚、鏗鏘有力,在民族復興運動中廣泛流傳。

圖4 《神曲》天國第30歌插圖

圖4 《神曲》天國第30歌插圖

C.波爾塔是一位方言詩人,他的詩歌或為浪漫主義辯護,或抨擊封建貴族和教會僧侶,表達瞭民族復興運動初期下層群眾的願望和感情。

浪漫主義的重要代表是A.曼佐尼。他的詩歌熱忱禮贊自由、獨立,歌頌在燒炭黨起義中英勇捐軀的戰士。歷史小說《約婚夫婦》(1821~1823)通過描寫17世紀西班牙奴役下一對鄉村青年男女的曲折遭遇,以很大的廣度和深度,反映瞭19世紀民族復興運動的精神,因而具有現實意義。資產階級民主思想同封建天命觀、基督教博愛精神交融於曼佐尼的作品,這是意大利資產階級政治上、思想上軟弱的表現。

曼佐尼的創作推動瞭民族復興運動時期文學的發展。G.朱斯蒂的詩歌、I.涅沃的長篇小說《一個意大利人的自白》(1867)等,都受到他的影響。

另一位浪漫主義詩人G.萊奧帕爾迪把對苦難祖國的摯愛和變革現實的熱烈憧憬傾註在詩篇裡,寫下瞭《致意大利》(1818)、《但丁紀念碑》(1818)等優秀的抒情詩。他的許多詩歌和對話錄飽含著對黑暗社會的憤懣、對人的力量脆弱的悲嘆、對理想破滅的失望,格調哀婉憂傷。萊奧帕爾迪的詩歌繼承古希臘和文藝復興詩歌的傳統,格律自由多變,形象豐滿,描繪心理活動細致,把意大利現代抒情詩提高到一個新水平。

詩人G.卡爾杜齊的早期作品洋溢著緬懷古代、哀嘆意大利的不幸、歌頌G.加裡波第的業績與共和政體的激情。他後來寫的一些詩歌揭發貧富對立等社會現象,但主要是吟詠大自然的美,詩風典雅,講求韻律,具有復古的傾向。

民族復興運動時期出現瞭歷史小說的繁榮。除《約婚夫婦》外,其中最優秀的作品是R.喬瓦尼約利的《斯巴達克》(1874)。它藝術地再現瞭古羅馬奴隸起義的偉大壯舉,又借歷史人物抒發19世紀資產階級民主派的政治思想,激蕩著時代精神。

在文藝理論領域,F.德·桑克蒂斯從資產階級民主主義立場出發,對文學創作的特征、規律性及意大利文學發展的歷史進程作瞭精辟的分析和總結,體現出民族復興運動的思想成果,對迄今為止的意大利文藝理論與批評發生重大的影響。

民族復興運動以1870年實現民族獨立、統一並建立君主立憲的意大利王國宣告結束。上層資產階級同封建地主階級的妥協,使意大利資產階級革命具有不徹底性。資本主義在北方不斷鞏固和發展,南方農村依然保存著封建關系。在資本主義新秩序和舊的封建關系的雙重壓迫下,勞動人民陷入新的苦難。19世紀70年代出現並在文壇占主導地位的真實主義文學,是這一特定的社會歷史條件的產物。

真實主義屬於批判現實主義范疇,但受到法國自然主義的一定影響。真實主義的理論代表是L.卡普安納。他主張作傢應該從現代生活中汲取素材,依據社會和自然的規律,客觀地描述確實可信的事件,使文學作品成為真實而優美的“人的文獻”。真實主義作傢把目光投向當時階級矛盾、社會矛盾最尖銳的地區,以貧苦農民或城市平民為主人公,展現他們的悲苦境遇,打破瞭民族復興運動以後資產階級為瞭粉飾現實而制造的太平景象。

真實主義的傑出代表是G.維爾加。他的短篇小說敘述農民、工人橫遭地主、資本傢、官吏、神甫的殘酷剝削和壓迫,對人物的性格和在環境影響下的精神特征、對西西裡古老的風俗世態都作瞭細致的描繪。長篇小說《馬拉沃利亞一傢》(1881)、《堂·傑蘇阿多師傅》(1889)表現西西裡漁民、農民同自然與現實的搏鬥,揭露瞭迅速發展的資本主義對廣大勞動者造成的危害。他塑造的一系列“被征服者”的典型,深刻地揭示出在強大的資本主義的沖擊下農村傳統的社會關系的瓦解和勞動人民悲慘的命運,觸動瞭資本主義新秩序的陰暗面,顯露瞭真實主義文學的批判鋒芒。維爾加的作品中也流露出批判現實主義作傢不可避免的悲觀、失望。

維爾加的創作影響瞭一整代作傢。一批富有才華的作傢在真實主義的旗幟下,選取自己的故鄉或最熟悉的地區,反映他們所熱愛的然而又是不公正的世界。M.塞拉奧的小說描述那不勒斯底層勞動群眾的淒涼生活,暴露資本主義金錢關系和封建道德觀念對他們的戕害。另一位那不勒斯作傢S.迪·賈科莫用方言寫的小說和詩歌敘述當地平民、兒童的辛酸境遇,抒發熱愛鄉土的情懷。撒丁島女作傢G.黛萊達以纖秀的筆觸刻畫古老的宗法關系在撒丁島窮鄉僻壤的解體和資本主義文明同鄉村文明沖突的圖景。E.德·馬爾基的優秀作品把真實主義同曼佐尼的文學傳統結合起來,歌頌下層群眾的高尚品格。

A.福加紮羅、G.帕斯科裡的創作同真實主義形成對照。福加紮羅的小說糅合瞭基督教信念和進化論學說,描寫人的精神之愛,反映瞭民族復興運動以後保守的中小資產階級的苦悶。帕斯科裡的詩歌典雅、精細,描寫大自然的美、宇宙的奧秘和人的內心的迷惘,是鄧南遮唯美主義的前兆。

19世紀末,兒童文學也獲得成果。C.科洛迪的《木偶奇遇記》(1880)是世界最優秀的兒童文學作品之一。E.德·亞米契斯描寫少年生活的特寫集《心》(舊譯《愛的教育》,1886)和其他反映教師生活、學校同社會的關系的作品,也產生瞭廣泛的影響。

20世紀文學 伴隨20世紀的到來,意大利從資本主義自由競爭進入壟斷的發展階段,躋於歐美帝國主義之列。資產階級革命的不徹底性、南北地區和城鄉發展的不平衡、資源的嚴重匱乏,決定瞭意大利具有“貧窮的帝國主義”的特征。對非洲的軍事擴張、參加帝國主義瓜分勢力范圍的第一次世界大戰、建立世界上第一個法西斯獨裁政權,這就是記載於20世紀前30年意大利歷史上的重大事件。

政治、經濟領域的急遽變化和轉折,對文學藝術領域產生瞭深刻的影響。不同政治立場、世界觀的文學傢對客觀現實作出瞭各不相同的反應。這一時期的意大利文學呈現出紛繁歧異的局面。

G.鄧南遮寫的一系列唯美主義小說、戲劇,表現藝術同環境的沖突,刻畫利己主義者的病態心理。隨著意大利進入帝國主義階段,鄧南遮也變為軍國主義吹鼓手,歌頌肩負統治使命的“超人”,鼓吹民族沙文主義,為法西斯張目。鄧南遮的唯美主義作品曾風靡一時,為許多作傢所效仿。

未來主義是一群激進的資產階級作傢、藝術傢在革新傳統文學、探索未來文學的旗號下的組合,1909年出現於文壇。以F.T.馬裡內蒂為首的未來主義者斷言19世紀文學隻反映過去,已經僵死,應予以全盤否定。他們采取嶄新的、自由不拘的表現手段,訴諸想象、感應和急速的節奏,表現以機器生產和運動為特征的工業文明,反映速度和力量的美,展示人的意識的沖動,贊美暴力和戰爭。未來主義不曾產生有價值的作品,但它對歐美現代派文藝產生瞭影響,在探索新的藝術表現手段方面獲得某些突破。與此同時,另一詩歌流派“微暗派”也出現在文壇上,這一派詩人的作品同鄧南遮的文體華美浮誇、宣揚超人的詩歌相對立。

隱逸派是盛行於20至30年代的重要詩歌流派,代表詩人有E.蒙塔萊、G.翁加雷蒂、S.誇齊莫多。隱逸派詩人回避現實生活的重大題材,排斥抽象的觀念,運用象征主義的手法和鮮明的藝術形象,著意抒寫“生活之惡”,刻畫人的內心世界的微妙情緒和瞬息間的感受。隱逸派詩歌是中小資產階級在法西斯專制的重壓下消沉、孤獨、哀怨的精神狀態的表露,又是他們執著地追求自由與民主、維護個性尊嚴和人的價值的意識的曲折反映。抵抗運動的風暴推動誇齊莫多等詩人脫離隱逸派,轉而寫作社會詩歌。隱逸派在意大利當代許多詩人的作品裡留下瞭鮮明的印記。

L.皮蘭德婁的早期創作受到真實主義的影響。他的長篇小說,特別是怪誕戲劇(《六個尋找作者的劇中人》,1921;《亨利四世》,1922)以人與現實、“自我”與“假面”的沖突為主題,打破傳統戲劇的規范,描寫荒誕不經的環境裡發生的荒誕不經的事件,表現置身於紊亂的客觀現實裡的人,被迫戴上種種“假面”,在虛幻中尋求真實,卻由此永遠失去“自我”,被現實所拋棄。皮蘭德婁的怪誕劇表達瞭意大利從帝國主義向法西斯主義轉變而社會矛盾異常尖銳時期小資產階級在現實生活中失去立足點的頹喪和苦悶。

I.斯韋沃的小說同皮蘭德婁的怪誕劇有相似的特點。他摒棄傳統小說的描寫手法,讓人物直接表露自己的潛意識和心理活動,塑造在現實生活中走投無路的孤獨、變態的現代人的形象。

圍繞20世紀上半葉兩個著名文藝刊物《呼聲》、《哨兵》聚合的文學傢、批評傢,為建立“新文化”,探索新的藝術表現形式。他們借鑒歐洲現代派文藝,或以自我意識為作品的中心,或追求純粹的藝術美,後來衍生出脫離現實、執著於形式的“藝術散文”派。

1945年是意大利當代歷史的轉折點。反法西斯抵抗運動埋葬瞭反動、黑暗的墨索裡尼政權,迎來瞭第一個制憲共和國的誕生。爭取社會平等與進步的民主運動在全國高漲。新現實主義文學在這一新形勢下應運而生。

新現實主義作傢把抵抗運動的激情和理想註進瞭文學。他們以反法西斯鬥爭、“南方問題”或戰後初期勞動群眾日常的生活為題材,予以真切的描寫,力求使文學作品成為記述歷史的真實和戰後嚴峻的現實的藝術文獻。塑造瞭意大利文學史上新的主人公。對反法西斯戰士和奪取地主土地的暴動者給以熱忱的禮贊;對於掙紮在饑餓線上的小人物,則表示真摯的同情。新現實主義揭露瞭現實生活中的社會悲劇,喊出瞭下層人民要求生存、渴望社會平等和民主的呼聲。新現實主義是對墨索裡尼統治時期美化現實、歌功頌德的法西斯文學的否定,又同回避現實或曲折地反映現實的文學形成對照。它繼承真實主義的文學傳統,開辟瞭意大利文學新的蹊徑。

戰後許多作傢的成就都在一定程度上同新現實主義相聯系。V.普拉托利尼透過少年的觀察、感受,描寫社會生活,早年的作品可以看出“藝術散文”的痕跡。他的小說《苦難情侶》(1947)、《麥泰洛》(1955)等受到新現實主義的影響,但擺脫瞭紀事性,描寫意大利工人運動艱難曲折的發展和青年一代的生活、愛情及反對法西斯的英勇鬥爭,是戰後現實主義的傑作。20世紀30年代嶄露頭角的E.維多裡尼把現實主義的描繪同抽象的觀念結合起來,試圖從道德的角度揭示法西斯政權的本質,表現“人性”同嚴酷現實的沖突(《人與非人》,1945;《墨西拿的婦女》,1949)。I.卡爾維諾是一位多產的作傢,他的作品無論是用寫非英雄人物的手法來表現抵抗運動,或借助離奇的情節來反映當代社會裡人被異化的現象,都蘊涵著對人和社會命運的沉思。C.帕韋澤的詩歌和小說抒發對鄉土、童年的摯愛和對生活的追求,披露人在虛偽、墮落的社會裡絕望的孤獨,貫串著對人生歸宿的痛苦的反省。

G.巴薩尼是一位出身猶太人傢庭的作傢,他的小說以抒情的筆觸描寫故鄉費拉拉普通人失去歡樂的生活,或敘述猶太人在戰爭和法西斯統治時期的苦難。西西裡作傢G.托馬齊·迪·蘭佩杜薩的小說《豹》(1958),通過一個貴族傢庭的衰敗,表現瞭民族復興運動在古老的西西裡激起的波瀾和封建貴族階級的沒落。

意大利當代最著名的作傢當推A.莫拉維亞。從《冷漠的人們》(1929)到《內心生活》(1978)長達半個世紀的創作中,他把敏銳的目光主要投向資產者的精神世界,以嫻熟的技巧、鋒利的解剖,比較深刻地暴露瞭這個階級日益喪失理想、陷入無可挽救的思想危機,展示出西方畸形的“福利社會”裡富裕的物質生活同貧困的精神生活的尖銳矛盾。莫拉維亞受到弗洛伊德學說的影響,某些作品又可看出抵抗運動和新現實主義的影響。

另一位著名作傢L.夏夏擅長寫社會政治小說,揭露社會黑暗勢力的罪行,對統治集團和各政治黨派的行為予以抨擊,在當代文學中獨樹一幟。

圖5 莫拉維亞的作品《冷漠的人們》封面

圖5 莫拉維亞的作品《冷漠的人們》封面

藝術上別具一格的作傢還有D.佈紮蒂、E.莫蘭泰。佈紮蒂的作品具有超現實主義的特征,通過神秘、玄妙的事件,影射人與社會、人與人之間的隔膜,人的惶惑、恐懼的本能和等待不可抗拒的災難的痛苦。女作傢莫蘭泰以細膩的心理分析見長,把寫實同象征的手法熔於一爐,表現暴力在人的心靈上留下的深刻烙印,飽含對人的生活經歷的再思索。

隨著壟斷資本主義的高度發展,20世紀60年代湧現出一批寫工業題材的作傢。O.奧蒂耶裡曾長期在壟斷企業工作,他的小說、雜文寫工業發展對人的摧殘。有著類似經歷的P.沃爾波尼,敘述人同現代工業社會的沖突和人試圖擺脫被機器異化的處境而做的努力。V.塞雷尼早年是隱逸派詩人,戰後在皮雷利壟斷集團任職。他的詩歌訴說龐大、無情的工業齒輪對人的心靈造成的創傷。

以“六三”社為代表的新先鋒派是20世紀意大利最後一個文學流派,進行瞭大量的形式主義的試驗。

在戲劇領域,著名編劇、導演、演員E.德·菲利波繼承和發揚民間戲劇的傳統,寫瞭許多方言喜劇,以反映那不勒斯的社會風尚為內容,其中最成功的作品展現平民階層的喜怒哀樂,嘲諷小市民的庸俗、自私,對不公正的社會現象予以針砭。他的喜劇清新活潑、機智風趣,至今盛行不衰。D.福是另一位影響巨大的戲劇藝術傢,他摒棄正統戲劇的規范,從“即興喜劇”汲取營養,又借鑒歐洲現代派戲劇,創作瞭許多政治諷刺劇,對資本主義制度及其上層建築進行激烈的抨擊。

在文藝理論領域,B.克羅齊和A.葛蘭西是最有影響的人物。克羅齊是20世紀資產階級文藝理論的重要代表。他從現實屬於精神生活范疇的唯心主義觀點出發,提出“直覺即藝術”的理論。他一方面視文學藝術為人的感情的反映,指出藝術創作同政治、經濟活動雖互相作用但又各自獨立,強調瞭文學藝術的特殊的屬性和規律;另一方面認為感覺先於觀念、行動,提倡創作同生活分離、內容同形式分裂的“純詩歌”,否認文學作品對社會生活的藝術概括和作傢世界觀對創作的指導作用。克羅齊在哲學、歷史、美學、文學史、文藝批評方面的著作,對西方思想界和文藝理論界具有深遠的影響。

葛蘭西是意大利共產黨領袖。他的文藝理論著作大多寫於獄中,戰後得到廣泛的傳播和研究。他批判資產階級唯心主義文藝觀和克羅齊的“直覺即藝術”的觀點,堅持歷史唯物主義和無產階級黨性原則,提出創立“民族–人民的文學”的口號,對文學與社會生活,作傢與時代、人民,作品的內容與形式的關系,文藝批評的任務,作瞭精辟的論述;同時對許多古典作傢和20世紀重要的文學現象作瞭分析和論述。葛蘭西奠定瞭意大利馬克思主義文藝理論的基礎。

推薦書目

楊周翰, 吳達元, 趙蘿蕤. 歐洲文學史. 北京: 人民文學出版社, 1979.

朱光潛. 西方美學史. 2版. 北京: 人民文學出版社, 1979.