中國北宋繪畫史著作。又名《成都名畫記》。黃休複編撰。黃休複,字歸本,江夏(今湖北武昌)人,久居成都,約活躍於北宋初年。《益州名畫錄》成書於景德三年(1006),是一部記述唐、五代至宋初以西蜀寺院壁畫創作為主要內容的地區性畫史。此書以列傳體形式記載瞭自孫位元至邱文曉等58位畫傢的小傳及壁畫作品,按“逸、神、妙、能”四格編排,分上、中、下3卷。作者在記述畫傢和作品時,很少進行藝術分析,,而在篇首《目錄》中,首先揭出“四格”之目,並對其各自的特點,用精簡的文字加以說明,以作為評定畫傢藝術成就高下的標準,集中反映瞭作者的藝術見解。他認為“逸格”最難,被他推崇為“逸格”的畫傢唯有孫位一人。對於畫傢傳記中記載的主要內容,有籍貫、官職升遷、師承關系、作品名目及作品繪制的地方位置等情況。黃休復依靠尋訪壁畫遺跡來積累編寫史籍的資料。因此,書中對這一時期寺院壁畫的名目、內容、年代、配列、構圖、繪畫特點等方面的記載,都是本人親身采訪所得,較為翔實可靠。由於這些壁畫的作者,大都是西蜀畫院的畫傢,書中介紹這些畫傢時,也涉及畫院的有關制度、升遷招錄、社會地位、職位待遇、師承關系、繪畫創作、藝術流派等,為研究五代西蜀地區及畫院的繪畫活動及其對宋初畫院的影響提供瞭重要的文獻資料。

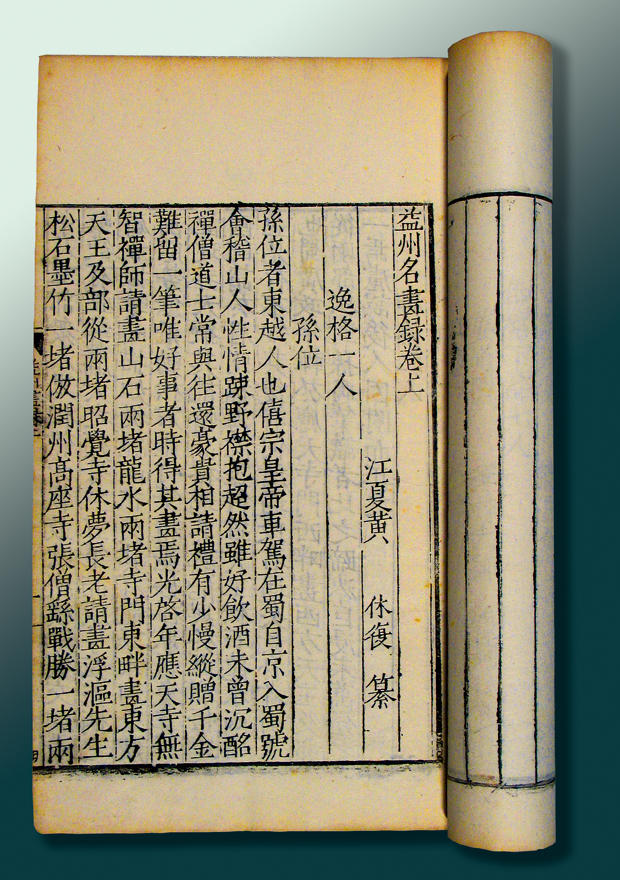

《益州名畫錄》(明刻本,中國國傢圖書館藏)

《益州名畫錄》(明刻本,中國國傢圖書館藏)

《益州名畫錄》在編寫過程中雖然曾受到唐代裴孝源、朱景玄、段成式等人的繪畫史籍的影響,但作為開創地區性繪畫史籍的體例,實應歸功於黃休復。此後,在此書的影響下,後世不斷出現地區性繪畫史著作。