分類地位及親緣關係不明的具有機質壁的單細胞生物。疑源類(acritarcha)一詞由美國微體古生物學傢W.R.埃維特於1963年作為非正式術語提出,並給予定義:未知或可能多樣生物親緣關係的小型微體化石,由單一或多層有機成分的壁包封的中央腔組成;對稱性、形狀、結構和裝飾多種多樣,中央腔封閉或以孔、撕裂狀不規則破裂,圓形開口(圓口)等多種方式與外部相通。疑源類的大小從小於10微米至大於1毫米,但大多在15至80微米。這一化石類群,可能能代表包括海生雜色藻、綠藻和單細胞原生生物的化石化有機壁囊胞,以及一些真菌孢型、高等生物的卵及其他非海相形態類型。此外,一些不能確定生物親緣關系的定形、非定形集合體或多細胞微體化石也常歸為疑源類。它們貫穿整個地質時期,在古生代中期呈現類型分異高峰,晚泥盆世後期明顯衰減。由於疑源類代表瞭地質時期海洋食物鏈基礎生物和化石證據,記錄瞭生氧自養生物的歷史,因此它們對研究不同地質時期大氣圈的組成和生命在地球上的連續演化有著重要意義。它們在定量生物地層和古生物研究中有重要應用價值;同時對恢復不同地質時期的古地理和古環境,也有不可低估的潛力。現在不同地區,乃至洲際間已相繼調查和建立瞭元古宇、早古生代地層的疑源類化石分帶和組合;與此同時,有關疑源類的古地理分區亦在疑源類類型分異呈現高峰的古生代中期不斷加以完善。

大多數疑源類的膜殼(或稱“中央體”)壁是由纖維素和孢粉質(一種與酯相關的類胡蘿卜素派生物)組成,它們通常經受成巖的熱變質作用,能在多種沉積巖、變質巖中保存。它們個體小、數量豐富,在調查和研究海相、海–陸交互相地層,尤其鉆井地層和含礦沉積地層中,更顯優勢。同時,它們作為保存有機質壁的微體生物化石,直接記錄和反映瞭沉積、埋葬過程中的物理、化學變化,故此,它們是研究石油、天然氣烴源巖和多種金屬、非金屬礦藏的生物成礦作用的重要指示化石。現疑源類作為化石孢粉學研究領域的重要內容,已備受關註。

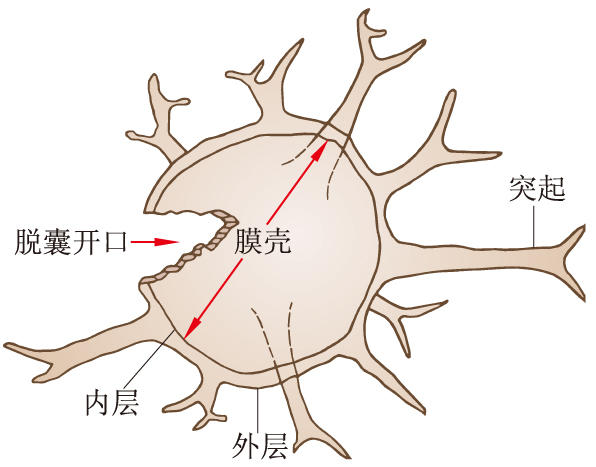

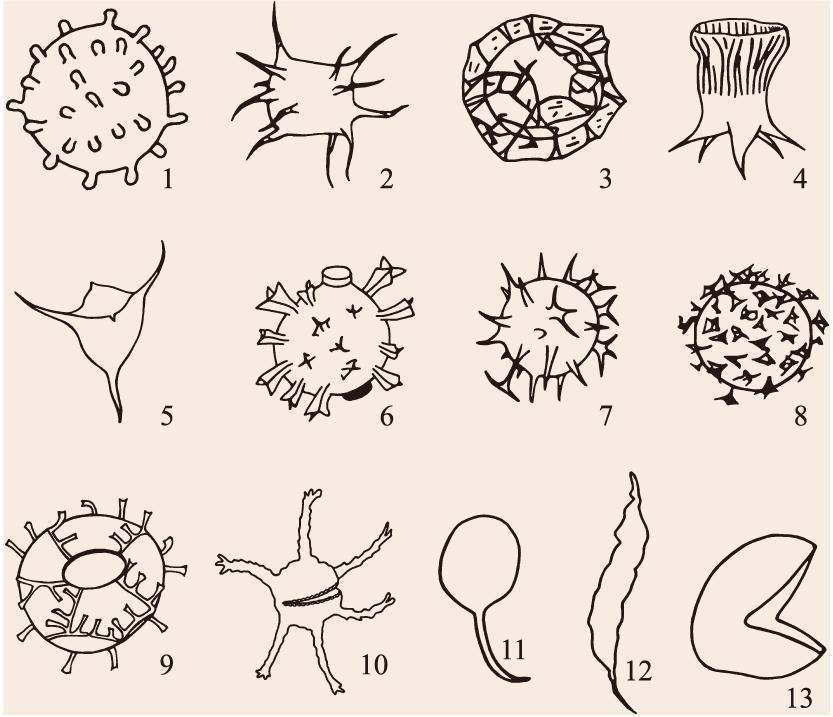

疑源類是多源發生,形態多種多樣,它可以有突起、隔壁、墻、翼或緣膜等附生物;同時突起和膜殼有顆粒、小瘤、小刺、褶皺和條紋等雕飾。加之膜殼與外部相通的脫囊開口式樣多變化,因此,精確的形態學描述是疑源類研究的鑒別標準,在此基礎上建立人為的或形態學上的分類(圖1、圖2)。通常為便於系統描述和查閱,僅按屬、種分類單元的字母順序排列。

圖1 疑源類主要形態特征

圖1 疑源類主要形態特征

圖2 部分常見疑源類的形態類型

圖2 部分常見疑源類的形態類型

另外,有機質壁的微體生物在埋葬、沉積的成巖過程中,往往被無機礦物滲透礦化或由於細菌對有機質壁的分解,直接被無機礦物取代或包封,因此,在研究和解釋非有機質壁微體化石時,還須慎重考慮成巖、礦化作用對化石保存所造成的形態特征的變化。

隨著新技術方法的引入,通過對疑源類殼壁超微雕飾、結構和組成成分的研究、測試,使關於疑源類分類和它們的生物親緣關系的甄別,有更確切依據。如已被確定為綠藻、甲藻的部分類型相繼從原先的疑源類劃出,可以預期通過對不同地質時期大量保存有機質壁的微體化石的系統、詳細研究。除一些滅絕類型外,不明生物分類位置的疑源類將有其生物親緣關系的最終歸屬;此無疑為恢復和完善不同地質時期海洋生態系及確切解釋地質早期生物演化提供重要微體生物化石證據。