含水溶性鹽類較多的土壤。因含鹽量高,土壤溶液的滲透壓往往高於多數植物組織液的滲透壓,使植物難以從土壤中吸收必要的水分和養分,導致發生生理乾旱,除少數耐鹽植物外,大多數植物特別是栽培植物難以生長。

主要分佈於溫帶、亞熱帶和熱帶的乾旱、半乾旱地區和濱海地區,各大洲均有一定面積。在中國除南方幾個內陸省份外,北方及沿海各省均有鹽土分佈,其中以新疆面積最大,其次為青海、內蒙古、甘肅和西藏;歷史上黃淮海平原和松遼平原也是鹽土的重要分分佈區,經近幾十年的改造和土區地下水水位的全面下降,鹽土已經不多,山東、江蘇、河北、遼寧以及浙江等省的鹽土主要是濱海鹽土。

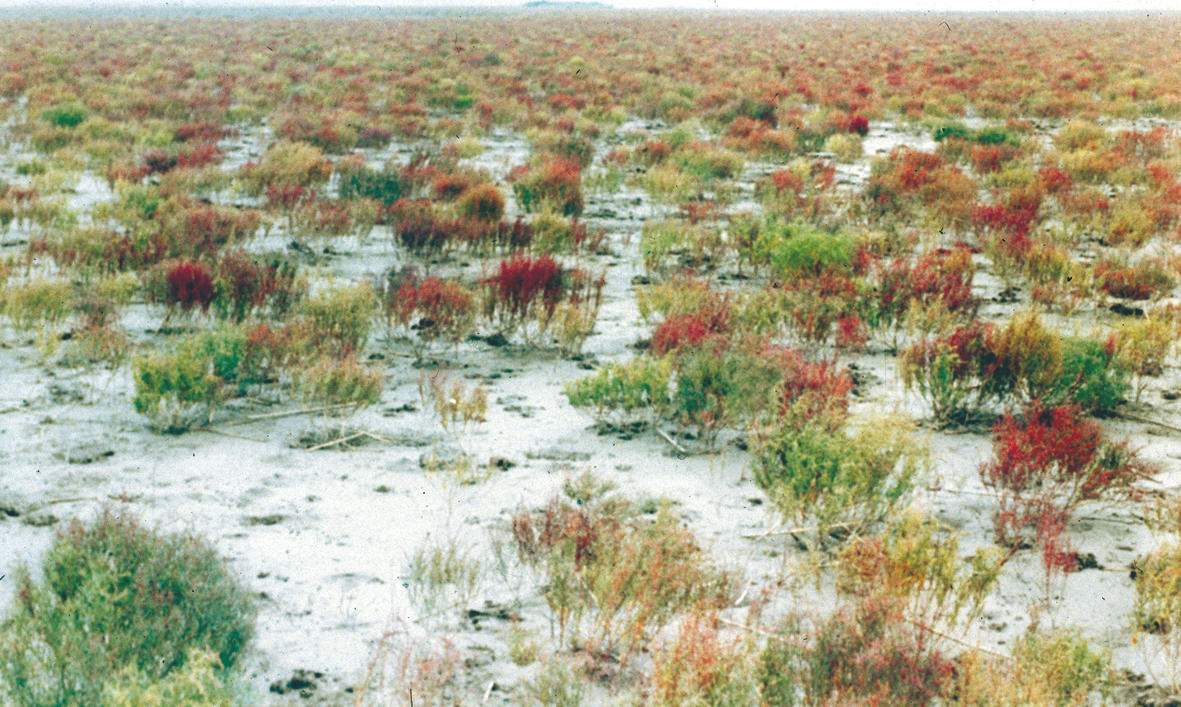

長滿鹽蒿的鹽堿地

長滿鹽蒿的鹽堿地

鹽土的形成多數與氣候幹旱及含有一定鹽分的地下水位高有關,地下水沿土壤毛管孔隙上升至地表,液態水分子汽化蒸發後,水中溶解的鹽分殘留於土壤表層,經不斷積累而形成鹽土,在幹旱的氣候條件下,這種鹽分累積過程更加強烈。在自然狀態下發生的這種積鹽過程稱作原生鹽化過程,如因人為不合理灌溉引起地下水位抬升,土壤積鹽增強而導致的積鹽過程則稱為次生鹽化過程。此外,在濱海地區和內陸幹旱地區還存在多種其他的鹽土形成過程,如濱海地區因海相含鹽母質和海水的浸潤作用下形成的鹽土,內陸幹旱區因湖水蒸發幹涸,或因生物積鹽作用,或因洪積帶來高含鹽的泥沙堆積,在幹旱少雨、淋溶作用極為微弱的情況下均可形成鹽土。

鹽土的地表通常具有鹽霜或鹽結皮,幹旱區的鹽土地表甚至可形成鹽殼。一般表層含鹽量均較高,心底土的含鹽量則因不同鹽土而有較大差異。鹽土因隻有少數耐鹽植物生長,植被覆蓋率不高,因而有機質累積量通常較低,屬低肥力土壤。這些地區水資源已顯現不足,難以再開展大規模的改良工程。所以在今後較長的一段時間內,除局部條件優越的地區可繼續通過引水種稻或灌溉洗鹽等方法利用部分鹽土外,大多數鹽土仍將保持其自然狀態,這在一定程度上對整個生態環境的良性循環是有益的,其中特別是酸性硫酸鹽土上的紅樹林,則更應保護,嚴禁墾殖,維持其對保護生物多樣性和促進濱海自然生態平衡的良好作用。