煤礦床呈層狀賦存,分佈範圍廣,儲量大,煤質脆、易切割破碎,開採時常伴有水、火、瓦斯等災害威脅,與開採其他礦藏相比,採煤技術有一些不同的特點。開採方式分露天開採、地下開採兩類。通常採用機械化方法;少數用水力採煤;煤的地下氣化尚處於試驗階段。

自18世紀以來,隨著大工業對能源日益增長的需求,煤的生產能力大幅度增長。1770~1850年英國的煤炭年產量從620萬噸猛增到5000萬噸以上,約占當時世界總產量的2/3,到1913年年,達到2.92億噸的歷史最高水平。美國於1900年煤產量為2.45億噸,到1947年躍增到6.24億噸,曾在一個時期內保持世界領先地位。蘇聯在1916年煤產量隻有3450萬噸,到1940年已近1.7億噸,自1958年以來一直保持世界第一位,從1975年起產量超過瞭7億噸。中國是發現和使用煤炭最早的國傢之一(見中國古代采煤技術)。但在1949年以前,除1942年曾達到6200萬噸最高歷史紀錄外,一般年產量隻有3000萬噸左右。1949年中華人民共和國成立以後,開發、建設瞭大批新井,改造擴建瞭原有礦井,使煤礦生產能力迅速提高,1983年初全國統一分配的煤礦552個,年產1000萬噸以上的礦區有10個,原煤產量超過瞭7億噸。

技術發展 地下采煤 生產的發展,推動瞭采煤技術的進步,18世紀以來,地下采煤技術經歷過兩個發展階段:

①第一個發展階段 18世紀肇始於英國,使采煤從手工生產過渡到單一生產工序的機械化生產。首先以蒸汽為動力的提升絞車、水泵、扇風機,取代瞭轆轤提升、水鬥戽水和自然通風。20世紀初到40年代後期,陸續出現瞭風鎬、電鉆、鑿巖機、鏈板輸送機、氣動裝巖機、電動裝載機、帶式輸送機、自動卸載礦車等采掘設備和大功率的電動絞車、水泵、扇風機等技術裝備,但采掘工作面仍以使用電鉆的爆破落煤技術和鑿巖機為主。中國自1875年起,相繼建立瞭基隆、開平兩個煤礦,實現瞭礦井提升、礦井通風、排水等幾個主要輔助生產工序的機械化作業,這是中國近代采煤工業的開始。

②第二個發展階段 采掘工作面從單一生產工序的機械化,發展為全部工序的綜合機械化。20世紀40年代後期至50年代,英國、蘇聯分別研制出用於地下長壁工作面的聯合采煤機,可同時完成落煤、裝煤兩道繁重工序的作業。與摩擦式或液壓式單體支柱,以及稍後研制出的可彎曲輸送機一起,構成瞭配套的普通機械化采煤設備(即普通采煤機組)。至60年代初,液壓自移支架取代瞭單體支柱,構成瞭綜合采煤機組,從而使工作面生產的采煤、裝煤、運煤、支護、采空區處理等所有工序,實現瞭連續、協調一致的綜合機械化。到1982年,采煤綜合機械化程度:聯邦德國為98%,英國為92%,蘇聯為67%,波蘭為77.8%。

礦井生產的日趨集中,生產規模的日益擴大,推動瞭礦井運輸、礦井提升等環節的進一步技術改造。一些裝備正朝著大型、強力、高速的方向發展。已出現瞭2000噸/時的鋼芯強力帶式輸送機,35噸的提升罐籠,有效載重達50噸的箕鬥,以及每秒供風量為300米3的扇風機等。

在地下采煤方法方面,世界上大多數產煤國傢采用長壁工作面采煤法(見壁式采煤法)。美國由於煤層平緩,頂板堅硬,適宜用連續采煤機開采,主要用工作面短的房柱法采煤(見柱式采煤法),效率高,但煤炭損失多。

露天采煤 19世紀70年代,出現瞭勺鬥容積為3~4米3的動力鏟和以鐵道或汽車配合使用的采、裝、運設備,20世紀30年代,在軟巖露天礦發展瞭能力大、效率高的連續開采新工藝,50年代得到推廣。60年代以來,露天采煤規模、技術裝備發展迅速,各種工藝方式都已形成配套的設備組合和系列,單機設備能力不斷提高,並陸續出現瞭容量更大、生產能力更高的超重型裝備:鬥容137米3、卸載半徑近100米的機械鏟;鬥容168米3、卸載半徑為180米,並已用電子計算機監控的吊鬥鏟;日產20餘萬米3的輪鬥鏟;載重達200~350噸系列的自翻車和自卸汽車;以及帶寬3.6米,最長作業線98.65公裡,最大生產能力每小時達48000米3的帶式輸送機等。系統工程和電子計算技術開始用於露天礦的單機控制、系統監控、全礦以至全公司的組織管理,使全世界露天采煤占全部煤產量的百分比,由60年代的30%提高到1980年的40%,蘇聯為32.6%,美國達55.3%,中國也正在大力發展露天采煤。

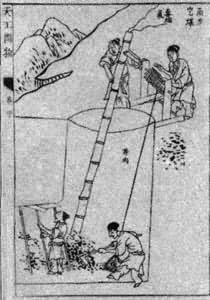

《天工開物》中的采煤圖

《天工開物》中的采煤圖

采煤過程 無論露天開采還是地下開采,都須首先進行地質勘探,查明含煤地層的分佈范圍、可采層數、層厚、傾角、儲量,以及地質構造、自燃傾向、水、瓦斯等賦存狀況和開采條件,然後合理規劃礦區的建設規模、礦井數目、產量和建設順序。根據礦區總體設計和礦井設計,逐一建設後移交生產。露天開采包括剝離和采煤作業。首先剝去上覆巖層,使煤層敞露,然後開采(見露天采礦方法)。地下開采則需開鑿一系列井巷(包括巖巷和煤巷),進入地下煤層,然後進行采煤(見地下采煤方法)。

采區是井下生產的基本單元,礦山開拓和采區巷道佈置是井下開采的重要組成部分。采區內佈置一系列巷道和若幹回采工作面,建成從工作面到井下大巷的運輸、通風、供電、壓氣、煤倉等生產系統。視煤層賦存條件,可在單一煤層中佈置采區,或在幾個相鄰煤層中聯合佈置采區。為維持礦井持續生產,在回采的同時,需及時進行開拓工作和準備新采區,形成新工作面。此外,還要佈置聯通井下各采區的開拓井巷,形成全礦性的井下生產系統(見采區巷道佈置)。

通過井下運輸系統,將采出的煤和矸石運到地面,把人員、材料、裝備從地面運到井下工作地點。礦井通風系統不斷供給井下新鮮空氣,利用各種通風結構設施,迫使風流到達井下每個作業點,供井下人員呼吸、降溫及稀釋瓦斯等有害氣體;乏風通過回風井巷排出地面(見礦井通風、礦內空氣、礦井熱害)。井下各工作地點所需的電力、壓氣動力、防塵等安全措施及用水,分別以專用管線,從地面變電站、壓風機房以及貯水池輸送到井下去(見礦山動力供應、礦山供電系統);井下湧水則需在井底設集中水倉、水泵房,通過排水管排到地面(見礦山排水);充填、井下防火等特需的充填材料、泥漿須另設專用的設備和輸送系統。露天開采須增設剝離、排土、堆土裝備,以及相應容量的排土場;采深不大時,無需通風措施。

基礎理論 巖石力學 和地壓控制理論一起,是指導采煤生產的重要理論基礎。隨著開采引起的圍巖巖體中應力重新分佈,使圍巖、煤體和各種人工支撐物產生變形、塌落、破壞、地表發生沉降等力學現象,直接影響井下巷道和地表建築物的穩定與作業安全。19世紀後期,已有人試圖運用簡單的力學定理,建立各種假說,來解釋一些地壓現象。20世紀30年代開始瞭以連續介質力學為理論基礎的研究。隨後,又開展瞭視巖體為連續介質各向異性體的研究,50年代後,開展瞭視巖體為非連續介質的弱面體研究、有限元法研究和極限平衡條件研究等。與此同時,相似材料模擬、光彈性模擬、數學模擬等各種研究方法和聲、光、電學儀器設備等實驗手段也獲得瞭顯著進展(見地壓觀測)。這些研究工作為更好地解決工作面支架設計、巷道維護、三下采煤以及具有沖擊地壓、煤、巖與瓦斯突出危險煤層的開采等各種實際問題,提供瞭理論基礎。

系統工程學 在煤礦開采應用方面的研究也取得顯著進展。首先在露天開采中應用,目前已擴展到地下開采,但都還處於初期階段。煤炭生產是個復雜的大系統,它是由采煤、掘進、運輸、提升、通風、排水、動力供應、地面生產系統等許多生產環節組成的,各環節間具有獨立性,在工藝技術上、材料上、動力上、信息上又具有相關性,在整體上互相依存又互相制約。運用運籌學、電子計算機等工具,對大系統的要素、組織結構、信息交換和反饋控制等進行分析研究,達到最優設計、最優控制和最優管理的目標,保證產量或成本費用最低,技術經濟指標最好(見計算機在采礦工業中的應用)。

礦山地壓及其控制,系統工程在采煤中的應用,以及其他有關學科理論研究上的進展,已促使煤礦設計、生產管理更好地和現代科學技術相結合,采煤學科的內容和體系進入瞭大幅度更新期。

展望 煤礦開采技術,無論露天或地下,在目前已達到的高度機械化基礎上,正朝著生產過程的遙控、自動化方向發展。通過改進綜采設備的設計、選型、材質、制造工藝、檢驗方法和維修制度,將提高其生產能力和設備利用率。同時,在礦井提升、運輸、排水、通風、瓦斯監控等許多環節,將實現自動化、遙控。地下和露天煤礦都將實現電子計算機集中自動管理監控。有的國傢已將機器人試用於井下回采工作面。水力采煤法如能在資源回收、煤泥處理、輔助運輸、通風系統等技術環節上,進一步改進和完善,也將是一種有發展前途的開采技術。

參考書目

中國礦業學院等院校編:《采煤學》,煤炭工業出版社,北京,1979。

R.Peele:Mining Engineers' Handbook,3rd ed.,John Wiley and Sons Inc.,New York,1941.