將蒸汽的能量轉換為機械功的旋轉式動力機械,是蒸汽動力裝置的主要設備之一。汽輪機是一種透平機械,又稱蒸汽透平。

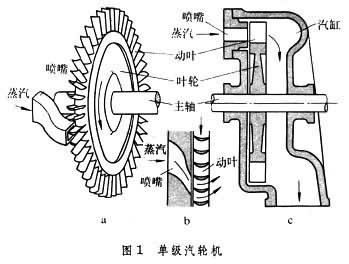

圖1為小型單級汽輪機的簡圖,其主要零件包括噴嘴和裝在輪盤上的動葉(圖1a)。蒸汽流過噴嘴和動葉流道(圖1b)。蒸汽流過噴嘴時開始膨脹,壓力降低,速度增高,將所含能量轉換成動能。然後高速流動的蒸汽再流過動葉流道,壓力有時還繼續再降低,並在動葉上產生作用力,推動輪盤轉動,將蒸汽的動能轉換成由主軸輸出的機械功。

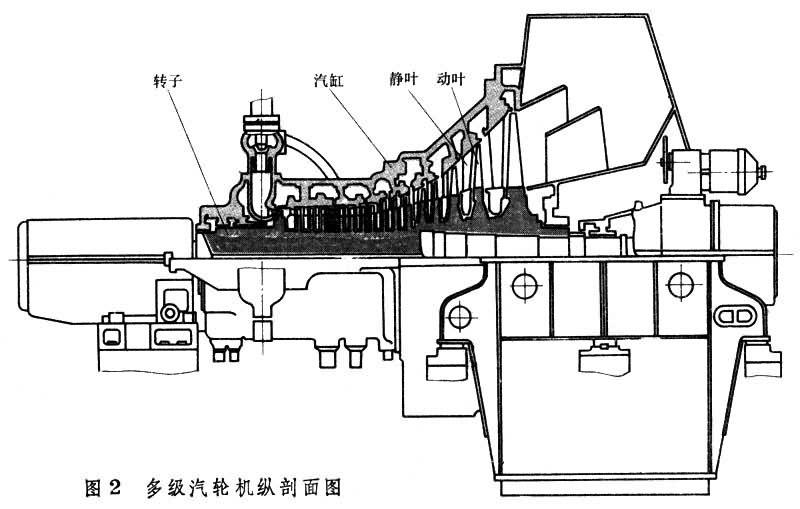

汽輪機在國民經濟各部門中獲得廣泛應用。現代汽輪機的結構較復雜,往往由若幹級組成,每一級包括一列靜葉(或噴嘴)和一列動葉。圖2為電站中用以驅動發電機的一臺100兆瓦多級汽輪機縱剖面圖。

分類 汽輪機種類很多,並有不同的分類方法。

按結構形式分類 有單級汽輪機和由若幹級組成的多級汽輪機(圖2);各級裝在一個汽缸內的單缸汽輪機和各級分裝在幾個汽缸(分高、中、低壓汽缸)內的多缸汽輪機;各級裝在一根軸上的單軸汽輪機和各級裝在兩根平行軸上的雙軸汽輪機。

按工作原理分類 有蒸汽主要在各級噴嘴(或靜葉)中膨脹的沖動式汽輪機、蒸汽在靜葉和動葉中都膨脹的反動式汽輪機和蒸汽在噴嘴中膨脹後的動能在幾列動葉上加以利用的速度級汽輪機。

按熱力特性分類 分為凝汽式、供熱式、背壓式、抽汽式和飽和蒸汽汽輪機等類型。①凝汽式汽輪機:汽輪機排出的蒸汽流入凝汽器,排汽壓力低於大氣壓力。具有良好的熱力性能(見汽輪機熱力性能),是最為常用的一種汽輪機。②供熱式汽輪機:既提供動力驅動發電機或其他機械,又提供生產或生活用熱,具有較高的熱能利用率。③背壓式汽輪機:排汽壓力大於大氣壓力的汽輪機。④抽汽式汽輪機:從中間級抽出蒸汽供熱的汽輪機。⑤飽和蒸汽輪機:以飽和狀態的蒸汽作為新蒸汽的汽輪機。

按汽流方向分類 有蒸汽沿軸向逐級流動的軸流式汽輪機,蒸汽沿徑向從內徑向外徑逐級流動的輻流式汽輪機。

按用途分類 ①電站汽輪機:電站中驅動發電機的汽輪機。②工業汽輪機:工業企業中驅動泵、鼓風機、壓縮機等機械和驅動與工業生產流程有密切聯系的發電機的汽輪機。③船用汽輪機:用於推進船舶航行的汽輪機。

按燃料分類 有利用化石燃料的熱能的普通汽輪機、利用原子核裂變的熱能的核電站汽輪機。

簡史 公元1世紀時,亞歷山大的希羅記述的利用蒸汽反作用力而旋轉的汽轉球,又稱為風神輪(見古代機械史),是最早的反動式汽輪機的雛形。1629年意大利G.de佈蘭卡提出由一股蒸汽沖擊葉片而旋轉的轉輪(圖3)。19世紀末,瑞典C.G.P.de拉瓦爾和英國C.A.帕森斯分別創制瞭實用的汽輪機。拉瓦爾於1882年制成瞭第一臺5馬力(3.67千瓦)的單級沖動式汽輪機,並解決瞭有關的噴嘴設計和強度設計問題。單級沖動式汽輪機功率很小,已很少采用。20世紀初,法國A.拉托和瑞士H.佐萊分別制造瞭多級沖動式汽輪機。這種汽輪機已被廣泛采用,機組功率不斷增大。帕森斯在1884年取得英國專利,制成瞭第一臺10馬力(7.35千瓦)的多級反動式汽輪機。這臺汽輪機的功率和效率在當時都占領先地位。多級結構為增大汽輪機功率開拓瞭道路。

圖3 佈蘭卡的轉輪

圖3 佈蘭卡的轉輪

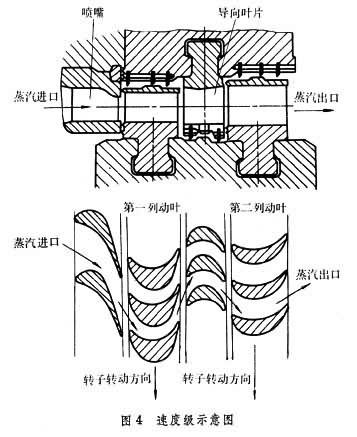

20世紀初,美國的C.G.柯蒂斯制成多個速度級的汽輪機。每個速度級一般有兩列動葉,在第一列動葉後在汽缸上裝有導向葉片,將汽流導向第二列動葉(圖4)。現在速度級隻用於小型汽輪機以驅動泵、鼓風機等,也常用作中小型多級汽輪機的第一級。

以上這些都是軸流式汽輪機。1910年,瑞典B.&F.容克斯川兄弟制成輻流的反動式汽輪機,但未獲普遍應用。

發展特點 與往復式蒸汽機相比,汽輪機中蒸汽流動是連續的、速度高,單位面積中能通過的流量大,因而能發出較大的功率。大功率汽輪機可以采用較高的蒸汽壓力和溫度,故熱效率較高。19世紀以來,汽輪機發展的主要特點是在不斷提高安全可靠性、耐用性和保證運行方便的基礎上,增大單機功率和提高裝置的熱經濟性。

增大單機功率 汽輪機的出現推動瞭電力工業的發展,到20世紀初電站汽輪機單機功率已達10兆瓦。隨著電力應用的日益廣泛,美國紐約等大城市的電站尖峰負荷在20年代已接近1000兆瓦,如果單機功率隻有10兆瓦,則需要裝機近百臺。因此20年代時單機功率就已增大到60兆瓦,30年代初出現瞭165兆瓦和208兆瓦的汽輪機。此後的經濟衰退和第二次世界大戰期間的生產應急狀態,使汽輪機單機功率的增大處於停頓狀態。50年代,隨著戰後經濟發展,電力需要突飛猛進,單機功率不斷增大,陸續出現瞭325~600兆瓦的大型汽輪機。60年代制成瞭1000兆瓦汽輪機。70年代,制成瞭1300兆瓦汽輪機。單機功率必須與當地電網的總容量相適應,一般不超過電網容量的6~10%,許多國傢常用的單機功率為300~600兆瓦。

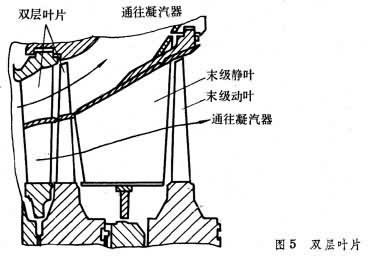

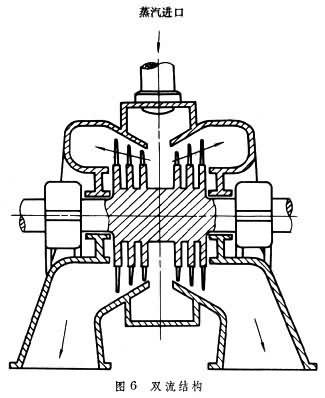

汽輪機的蒸汽從進口膨脹到出口,單位質量蒸汽的容積增大幾百倍,甚至上千倍,各級葉片高度必須逐級加長。大功率凝汽式汽輪機所需的排汽面積很大,末級葉片須做得很長,但這由於材料強度的限制,往往難以實現。解決這個問題的措施是:①倒數第二級采用雙層葉片(圖5),將蒸汽流量的大約1/3通過上層流道,直接排向凝汽器,2/3的蒸汽通過下層流道,再流過末級葉片排向凝汽器。這樣就可在采用同樣高度的末級葉片的情況下,增大單機功率約30%以上,但效率略有犧牲。這種方法已應用不多。②采用多排汽口結構。低壓缸用雙流結構(圖6),蒸汽從汽缸中部進入,分別由兩端兩個排汽口排出。這樣,在采用同樣高度的末級葉片的情況下流量可增加一倍,功率也可增加一倍。流量特別大的汽輪機,高、中壓缸也可用雙流結構,低壓部分可用幾個雙流結構低壓缸,功率還可相應增大。這種方法應用很廣。③改變汽輪機轉速。電站汽輪機的轉速決定於電頻率,中國采用50赫,轉速為3000轉/分,其他國傢有時采用60赫,轉速為3600轉/分,如果用半轉速,即1500轉/分或1800轉/分,則可在同樣的材料許用應力的條件下增加末級葉片長度,以增大排汽面積。這種方式會增大汽輪機的尺寸和重量,常用於容積流量很大的核電站飽和蒸汽輪機。有些火電站汽輪機采用雙軸結構,低壓級和高、中壓級分別裝在兩根軸上,各驅動一臺發電機,高中壓軸仍用全轉速,低壓軸用半轉速以增大排汽面積。70年代初的一臺1300兆瓦雙軸電站汽輪機,高低壓軸都是3600轉/分,低壓軸有4個雙流低壓缸,共8個排汽口,末級葉片長760毫米。80年代初最大的3000轉/分的單軸機組為1200兆瓦電站汽輪機,有1個單流高壓缸、1個雙流中壓缸和3個雙流低壓缸,共6個排汽口,末級葉片長1200毫米。工業汽輪機轉速較高,單級工業汽輪機的轉速可達20000轉/分以上。多級工業汽輪機的功率最大可超過100兆瓦。船用汽輪機為瞭減輕重量,轉速常用4000~10000轉/分,通過減速器驅動螺旋槳,功率最大可達60兆瓦。

提高熱經濟性 汽輪機裝置(包括汽輪機、凝汽器和給水加熱器)的熱經濟性用汽輪機熱耗率或熱效率表示。汽輪機熱耗率是每輸出單位機械功所消耗的蒸汽熱量,熱效率是輸出機械功與所耗蒸汽熱量之比。對於整個電站,還需考慮鍋爐效率和廠內用電。因此,電站熱耗率比單獨汽輪機的熱耗率高,電站熱效率比單獨汽輪機的熱效率低。一座汽輪發電機總功率為1000兆瓦的電站,每年約需耗用標準煤230萬噸。如果熱效率絕對值能提高1%,每年可節約標準煤6萬噸。因此,汽輪機裝置的熱效率一直受到重視。為瞭提高汽輪機熱效率,除瞭不斷改進汽輪機本身的效率,包括改進各級葉片的葉型設計(以減少流動損失)和降低閥門及進排汽管損失以外,還可從熱力學觀點出發采取措施。

① 提高新蒸汽參數:根據熱力學原理,新蒸汽參數越高,熱力循環的熱效率也越高。早期汽輪機所用新蒸汽壓力和溫度都較低,熱效率低於20%。隨著單機功率的提高,30年代初新蒸汽壓力已提高到3~4兆帕,溫度為400~450℃。隨著高溫材料的不斷改進,蒸汽溫度逐步提高到535℃,壓力也提高到6~12.5兆帕,個別的已達16兆帕,熱效率達30%以上。50年代初,已有采用新蒸汽溫度為600℃的汽輪機。以後曾有采用新蒸汽溫度為650℃的汽輪機。現代大型汽輪機通常采用新汽壓力為24兆帕、新汽溫度和再熱溫度為535~565℃的超臨界參數,或新汽壓力為16.5兆帕、新汽溫度和再熱溫度為535℃的亞臨界參數。使用這些汽輪機的電站熱效率約為40%。

② 降低排氣壓力:排汽壓力越低,循環的熱效率就越高。但排汽壓力主要取決於冷卻水溫度。如果采用過低的排汽壓力,就需要增大冷卻水流量或增大凝汽器冷卻面積,同時末級葉片也較長。凝汽式汽輪機常用的排汽壓力為0.005~0.008兆帕。船用汽輪機組為瞭減輕重量,減小尺寸,常用0.006~0.01兆帕的排汽壓力。

③ 采用回熱循環:汽輪機的排汽在凝汽器中凝結成水,作為鍋爐給水送入鍋爐後在鍋爐中吸收大量熱量。如果從汽輪機中某些級後抽出一部分蒸汽送入給水加熱器,將給水加熱後再送入鍋爐,這種循環稱為回熱循環。回熱循環能提高循環熱效率。20年代初已廣泛采用回熱循環,現代大型電站汽輪機的回熱抽汽點多達8~9個,抽汽量可達進汽量的30~35%。采用回熱循環後,依新蒸汽參數和給水加熱器數目的不同,循環熱耗率可降低10~18%。

④ 采用再熱循環:進入汽輪機的過熱蒸汽,膨脹到低壓時含有水分,成為濕蒸汽。水滴對動葉的撞擊,不僅會降低汽輪機的效率,而且侵蝕葉片材料。因此從20年代開始有的電站采用再熱循環,即在蒸汽膨脹降壓到進汽壓力的18~26%時將汽輪機的全部蒸汽用管道引出,送入鍋爐的再熱器中,再次加熱到接近新汽溫度,然後再送到以後的級中繼續膨脹作功。采用再熱循環能提高平均加熱溫度和循環熱效率。采用一次再熱,熱效率可相對提高5%左右。50年代開始采用二次再熱,熱效率可再提高2%左右。水冷堆核電站汽輪機的蒸汽參數較低,常采用5~7兆帕的飽和蒸汽或過熱度小的蒸汽,膨脹過程中濕度很大,從高壓缸流出的蒸汽必須經過汽水分離-再熱器進行除濕和再熱。船用汽輪機也有采用再熱循環的。

⑤ 采用供熱式汽輪機:凝汽式汽輪機排汽中所含熱量在凝汽器中傳給冷卻水而損失掉。如果提高排汽壓力或在中間級後抽出一部分蒸汽,利用排汽或抽汽的熱能供工業或生活之用,熱能的利用就更為充分。這種熱、電聯合生產的背壓式汽輪機和抽汽式汽輪機統稱為供熱式汽輪機,對節約能源有重大意義。

結構部件 圖2為多級沖動式汽輪機的結構。從鍋爐來的蒸汽經過裝在汽輪機前端的蒸汽室內的主汽閥和調節閥,由管子引到高壓汽缸。主汽閥是在緊急停機時能自動關閉而切斷蒸汽的閥,調節閥是按照負荷變化而調節蒸汽流量的閥。小型汽輪機的蒸汽室與汽缸鑄成一體,調節閥裝在汽缸的蒸汽室上。汽缸外部用金屬罩殼罩住,罩殼內有一層絕熱隔音材料,以減少散熱損失,降低噪聲。

汽缸一般分為上下兩半,在中分面法蘭處用螺栓連接。大容量高參數汽輪機的高、中壓汽缸,需要具有足夠的高溫強度,並能適應負荷變化和快速啟動的要求,通常制成雙層缸,在內外缸之間充滿具有一定壓力和溫度的蒸汽,以減少缸壁內外的壓差,改善結合面的嚴密性,降低優質材料的使用量。沖動式汽輪機汽缸內裝有隔板,隔板上有靜葉。反動式汽輪機的靜葉裝在持環上,持環則裝在汽缸上。蒸汽進入高壓缸後,先流過裝在汽缸上的噴嘴,再流過第一級葉輪上的動葉,然後再流過以後各級的靜葉和動葉(見透平葉片),直至流出高壓缸。

對於再熱機組,蒸汽流出高壓缸後即進入鍋爐的再熱器中加熱,然後通過管道送往中壓缸前的再熱汽閥,進入中壓缸。蒸汽流過中壓缸後,通過聯通管進入低壓缸。低壓缸尺寸大,內部為高度真空,外部受到大氣壓力作用,因此在結構上必須防止汽缸變形,以免影響各個轉動部分的中心互相對準,引起機組振動。沖動式汽輪機各級隔板內都裝有迷宮密封,防止蒸汽漏泄。汽缸兩端主軸引出處也裝有軸端密封,防止蒸汽從軸與汽缸之間的間隙中漏出。低壓缸兩端的汽封則用於防止空氣漏入,以免破壞汽缸內的真空。

各級動葉分別裝在各個輪盤上,輪盤則用過盈配合套裝在軸上。為瞭避免輪盤在軸上松動,有時采用整鍛轉子或焊接轉子,輪盤直接在轉子上車削制出。反動式汽輪機采用鼓筒式轉子,動葉直接裝在鼓筒式轉子上。動葉應能承受離心應力、蒸汽彎曲應力和振動應力,其自振頻率應能避免共振,或者能保證長期在共振條件下工作而不致損壞。

轉子應有一定剛度,其工作轉速應避開臨界轉速。轉子裝配後須經過精確的動平衡,以防止運行時發生振動。轉子兩端由徑向軸承支承,為瞭承受軸向推力還裝有推力軸承。推力軸承用以固定汽缸與轉子之間的相對軸向位置。軸承的潤滑油由主油泵供給,同時備有輔助油泵和事故油泵。轉子一端有聯軸器,供聯接發電機或其他設備之用。

當汽輪機起動加熱時轉子和汽缸都受熱膨脹,汽缸的支承系統和推力軸承在軸上的位置使汽缸和轉子能自由膨脹,轉子與汽缸之間能保持正確的對中,汽封間隙保持均勻,不致發生擦傷和引起劇烈振動。軸上裝有盤車裝置,在起動和停機時將轉子緩慢轉動,使之均勻加熱或冷卻,以免轉子發生彎曲,引起汽輪機的嚴重振動。

汽輪機控制系統包括整套自動裝置,用以調節汽輪機的轉速和功率以適應負荷變化的要求,監視並測量傳速、振動等以保證汽輪機的安全運行,以及執行自動起動、停機操作。現代汽輪機大多采用電子液壓控制系統。

汽輪機輔機除凝汽器、給水加熱器和除氧器外,還有凝結水泵、給水泵、抽氣器、冷油器等,用以保證汽輪機裝置的經濟性和安全可靠性。

展望 大型汽輪機組的研制是汽輪機發展的一個重要方向。研制更長的末級葉片是進一步發展大型汽輪機的一個關鍵。

研究提高熱效率是汽輪機發展的另一方向。采用更高蒸汽參數和二次再熱,研制調峰機組,推廣供熱汽輪機的應用則是這方面發展的重要趨勢。

核電站汽輪機的數量正在快速增加。研究適用於不同反應堆型的性能良好的汽輪機具有特別重要的意義。

全世界利用地熱的汽輪機的裝機容量,1983年已有3190兆瓦。對熔巖等深層更高溫度地熱資源的利用,尚待探索。

利用太陽能的汽輪機電站已在建造,海洋溫差發電也在研究之中。所有這些新能源方面的汽輪機尚待繼續進行試驗研究。

在汽輪機設計、制造和運行過程中采用新的理論和技術,以改善汽輪機的性能。例如:氣體動力學方面的三維流動理論,濕蒸汽雙相流動理論;強度方面的有限元法和斷裂力學分析;振動方面的快速傅裡葉轉換、模態分析和激光技術;設計、制造工藝、試驗測量和運行監測等方面的電子計算機技術;壽命監控方面的超聲檢查和耗損計算。此外,還將研制氟利昂等新工質的應用,以及新結構、新工藝和新材料等。(見彩圖)

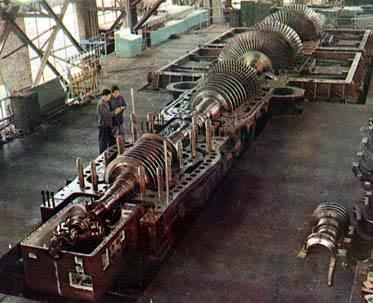

20萬千瓦電站汽輪機組

哈爾濱汽輪機廠

20萬千瓦電站汽輪機組

哈爾濱汽輪機廠

四缸30萬千瓦汽輪機在總裝配臺上

上海汽輪機廠

四缸30萬千瓦汽輪機在總裝配臺上

上海汽輪機廠

汽輪機低壓焊接轉子

汽輪機低壓焊接轉子

汽輪機透平葉片系列

汽輪機透平葉片系列

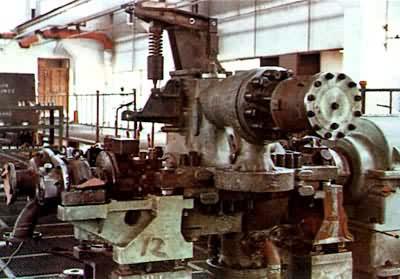

單級工業汽輪機

單級工業汽輪機

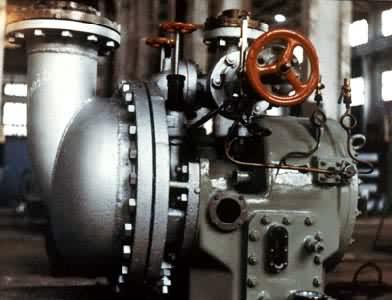

多級工業汽輪機

多級工業汽輪機

懸臂結構工業汽輪機

杭州汽輪機廠

懸臂結構工業汽輪機

杭州汽輪機廠

參考書目

王仲奇、秦仁編:《透平機械原理》,機械工業出版社,北京,1981。

蔡頤年主編:《蒸汽輪機裝置》,機械工業出版社,北京,1982。