━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(簡史)

早期汽車的發展

蒸汽汽車

蓄電池電力汽車

汽油機汽車

現代汽車的發展

19世紀末至20世紀30年代

> 20世紀30年代至60年代中期

20世紀60年代中期以後

性能

行駛能力

動力性

裝載量

續駛裡程

結構可靠性

操縱性

燃料經濟性

舒適性

通過性

適應性

法規和標準

法規

標準

廣泛影響

對石油工業的影響

對動力機械的影響

對加工設備工業的影響

與橡膠工業的關系

促進道路的發展

對人類生活的影響

發展趨勢

節約能源

利用非石油能源

擴大新型材料在汽車上的應用

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

自帶能源的機動輪式無軌車輛,是使用最廣泛的交通運輸工具。汽車按運輸對象分為客運汽車和貨運汽車(簡稱貨車)兩大類。客運汽車按座位多少可分為客車和轎車。一般乘坐9人以上的為客車,9人以下的為轎車。貨運汽車分公路用和非公路用兩類。按特種用途,汽車又可分為專用汽車、越野汽車和農業用汽車。汽車由汽車車身和汽車底盤兩部分組成,可與掛車和半掛車組成汽車列車。

簡 史

汽車是法、英、德、美等國的創造發明者經過不斷試驗而制成的綜合產物。從早期汽車發展到現代汽車,經歷瞭200多年的時間。

早期汽車的發展 初期的汽車都是轎車,用以代替載客的馬車。當時的汽油機功率很小,不足以驅動運貨和載運較多乘客的貨車和客車。貨車是在1896年30千瓦汽油機問世之後才出現的,客車出現於1898年。

早期汽車主要包括蒸汽汽車、蓄電池電力汽車和汽油機汽車3種。

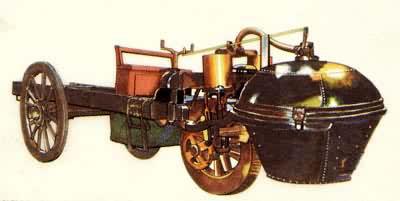

蒸汽汽車 一般認為,1769年法國N.J.居諾制成的三輪蒸汽汽車是第一輛真正能夠行駛的汽車,可載4人,每次蒸汽壓力升高後可行駛20分鐘,曾達到3.6公裡/時的速度。1784年,W.默多克制成的一輛蒸汽汽車曾在英國康華爾路上試行。J.瓦特從安全觀點出發,反對采用高壓蒸汽和蒸汽汽車,因此在1800年瓦特的蒸汽機專利失效前,高壓蒸汽機和蒸汽汽車的發展受到影響。

英國R.特裡維西克對高壓蒸汽機的應用做出很大貢獻,並於1801年制成他的第一輛蒸汽汽車並駕駛它駛上山坡。1803年,他的第二輛蒸汽汽車又行駛在倫敦的街道上。特裡維西克曾駕車一次行駛135公裡,平均速度達14.2公裡/時。19世紀中葉,英、法、美等國曾有許多人研制蒸汽汽車,並制成蒸汽客車在城市內或城市間行駛,但因蒸汽客車噪聲大,黑煙多,破壞路面,而且不安全,引起公眾反對而停止行駛。1865年,英國議會通過《紅旗法案》,限制行車速度,市內不超過3公裡/時,鄉間不超過6公裡/時,英國的汽車發展受到瞭限制。《紅旗法案》在1896年被廢除。

蒸汽汽車在汽油機汽車出現後仍有發展。1906年,美國制造一輛蒸汽賽車,速度達到205.4公裡/時。以後,蒸汽汽車雖逐漸衰落,但直至1926年還有工廠生產。

蓄電池電力汽車 蓄電池電力汽車於1881年在巴黎出現。早期的發展速度高於汽油機汽車。19世紀末至20世紀初,美國的汽車保有量中,蓄電池汽車占38%(蒸汽汽車占40%,汽油機汽車占22%)。1912年,蓄電池汽車達到發展的頂峰,當時在美國登記的有33842輛。蓄電池汽車起動、加速、減速都很簡便,振動小,噪聲低,維修保養工作量小,很受歡迎,但蓄電池汽車速度低,一次充電後的行駛距離小,需要經常充電。在汽油機汽車逐漸完善後,蓄電池汽車很快即被取代,但短程的搬運車輛仍較多采用蓄電池──電動機驅動系統。

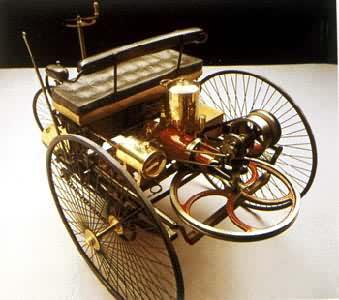

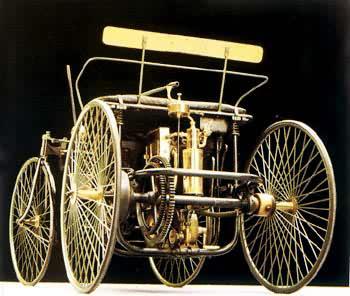

汽油機汽車 19世紀60~70年代,煤氣機和汽油機相續出現,為汽車的發展打開瞭新的前景。參與這些發動機的發明和改進的有法國的É.勒努瓦、奧地利的S.馬爾庫斯和德國的N.A.奧托、W.奧托、C.本茨、G.戴姆勒等。各國的一些機械師、馬車和自行車制造者也先後加入瞭汽車創造者的行列,並作出不同程度的貢獻。本茨和戴姆勒是汽油機汽車的最主要和最成功的創建人。1885年初,本茨的單氣缸二沖程汽油機三輪汽車圍繞他的工廠行駛4圈。1886年1月29日,本茨取得世界上第一輛汽車的專利。1883年,戴姆勒制成當時真正高速的單氣缸四沖程汽油機,設計轉速達到700轉/分。他的第二臺汽油機裝在木制雙輪車上,在1885年11月試駛成功。1886年,戴姆勒制成第一輛四輪汽車。1889年,他對以前的車型作瞭較大的改進。至1890年,他的汽車的銷售量達到350輛。1893年,本茨也轉而制造四輪汽車。19世紀末,世界上已有成百傢作坊式的汽車工廠。

1891年,法國的R.龐阿爾和É.勒瓦索改進汽車的設計,將汽油機裝在汽車前部,汽車遂形成自己的獨特形式,而不再是裝有發動機的馬車。至20世紀初,汽油機汽車設計已大體定型,即兩軸四輪,前輪轉向,後輪驅動和制動(1923年起普遍采用四輪制動),並采用瞭充氣輪胎和封閉式車身。前置的四沖程水冷式汽油機的動力通過離合器、變速器、傳動軸而傳到裝有差動機構的後軸和後輪。這種結構型式使汽車重量恰當地分配於轉向的前輪(~1/3)和驅動的後輪(~2/3)。用於驅動的後輪不轉向,用於轉向的前輪不驅動,結構比較簡單。

在19世紀和20世紀初,汽車僅是一種奢侈品,生產批量小,銷路不大。美國的汽車制造傢H.福特於1908年制造 T型轎車並投入市場,對汽車的發展起瞭很大的作用(見汽車生產)。他使汽車成為公眾實用的交通工具。他改革以前生產的車型,減少一切不必要的裝飾,簡化機構,集中生產單一車型,促進瞭汽車的生產,從而使汽車對社會產生瞭多方面的重要影響。(見彩圖)

1769年法國N.J.居諾制造的蒸汽汽車

1769年法國N.J.居諾制造的蒸汽汽車

1886年德國C.本茨制造的三輪汽車(單缸發動機,0.7千瓦,最高車速15公裡/小時)

1886年德國C.本茨制造的三輪汽車(單缸發動機,0.7千瓦,最高車速15公裡/小時)

1886年德國G.戴姆勒制造的四輪汽車(單缸發動機,1.1千瓦,最高車速16公裡/小時)

1886年德國G.戴姆勒制造的四輪汽車(單缸發動機,1.1千瓦,最高車速16公裡/小時)

1889年G.戴姆勒制造的四輪汽車(雙缸V型發動機,1.1千瓦,最高車速18公裡/小時)

1889年G.戴姆勒制造的四輪汽車(雙缸V型發動機,1.1千瓦,最高車速18公裡/小時)

1893年C.本茨制造的單缸四輪汽車(最高車速40公裡/小時)

1893年C.本茨制造的單缸四輪汽車(最高車速40公裡/小時)

7馬力的奧茲莫比的爾汽車(1902年)

7馬力的奧茲莫比的爾汽車(1902年)

采用大量生產方式生產的福特T型汽車(1908年)

采用大量生產方式生產的福特T型汽車(1908年)

現代汽車的發展 現代汽車約經歷瞭3個發展階段。

19世紀末至20世紀30年代 這一時期汽車發展的主要特點是類型完備化和結構完善化。適合汽車使用的高速汽油機和柴油機、艾克曼式轉向梯形連桿機構、等速萬向節(見萬向聯軸器)、弧錐齒輪傳動、雙曲面齒輪傳動、帶有同步器的變速器、四輪制動、液壓減振器和充氣輪胎等,都是這一時期的發展成就。從1912年開始,汽車上裝設瞭發電機-蓄電池-起動馬達系統,還以電池點火系統代替瞭磁電點火系統(見汽油機點火系統)。由於有瞭較充分的電源,汽車的照明和信號系統完備起來,使汽車可以安全地在城鄉道路上日夜高速行駛。

早期汽車的車身和馬車車身一樣,在木制骨架上蒙覆鐵皮。1910年前後汽車開始大量生產,逐漸改用金屬車身。由於采用經過熱處理的合金鋼曲軸,汽車用汽油機的轉速已能達到3000轉/分。

20世紀30年代至60年代中期 這一時期,由於資本主義世界經濟相對繁榮,石油供應充足,價格低廉,在主要汽車生產國,汽車發展的主要目標是滿足使用者對汽車的方便、舒適、高速和裝飾等方面的要求。在美國,當時轎車的使用者較少考慮他們的要求對社會的影響。為瞭降低汽車高度,曾采用中凹式車架,並出現過水滴式的流線型和翹尾翼等,以減少空氣阻力和增加車身的外觀裝飾。在部件結構方面采用瞭前輪獨立懸架系,並一度采用過空氣懸架(見空氣彈簧)和平衡式油汽懸架等。1940年,汽車采用液力自動變速器(見液力變矩器)。動力轉向系在30年代已用於重型貨車和軍用汽車,到40年代開始用於轎車和客車。第二次世界大戰期間,軍用汽車已開始使用低壓輪胎、中央充氣、全輪驅動、全輪獨立懸架等結構。

50年代的汽車較為普遍地采用動力制動操縱系。這時,轎車發動機的功率曾達到280千瓦,轎車的最高速度達到200公裡/時。50年代以後,轎車(圖1)開始采用低斷面、寬輪輞、低氣壓的無內胎子午線輪胎,進一步提高瞭汽車的舒適性和安全性。(見彩圖)

圖1 上海汽車制造廠生產的“上海”牌轎車

圖1 上海汽車制造廠生產的“上海”牌轎車

1934年德國的大眾轎車

1934年德國的大眾轎車

雪佛蘭4門快背式轎車(1950年)

雪佛蘭4門快背式轎車(1950年)

卡迪萊克敞篷轎車(1941年)

卡迪萊克敞篷轎車(1941年)

卡迪萊克運動轎車(1937年)

卡迪萊克運動轎車(1937年)

捷克斯洛伐克生產的後置發動機的太脫拉603型轎車(1957年)

捷克斯洛伐克生產的後置發動機的太脫拉603型轎車(1957年)

雪佛蘭旅行車(1961年)

雪佛蘭旅行車(1961年)

龐蒂亞克轎車(1963年)

龐蒂亞克轎車(1963年)

圖2 第二汽車制造廠生產的自卸車

圖2 第二汽車制造廠生產的自卸車

在這一階段,客車和貨車發展也很迅速。1935年左右,大功率高速柴油機的出現使貨車載重量達到15噸。60年代中期,工礦用自卸車(圖2)載重量已達到百噸級。

20世紀60年代中期以後 高速公路的發展、行車速度的提高和汽車保有量的迅速增加,帶來瞭汽車交通安全和環境污染問題(見汽車安全、汽車排氣污染)。一些國傢的政府制定瞭安全條例和限制排氣中含有害物質量的標準。這時,汽車發展的主要目標是既滿足使用者的要求,又必須符合政府條例法令的規定。1971年中東戰爭後,石油漲價,能源問題突出,節省能源又成為汽車發展的目標。新型轎車減小瞭發動機的排量,采取瞭減少排氣污染的措施。有些制造公司將沿用已久的 V型8缸發動機改為直列的4缸和6缸發動機,並采用輕合金、塑料和高強度低合金鋼。這些措施使新型轎車比傳統的大型轎車約減輕半噸,長度縮短1米以上。在安全方面,要求加裝乘員安全帶,使用合成纖維樹脂、燒結粉末金屬和金屬陶瓷等新的摩擦材料、盤式制動器、雙管路和車輪防抱的制動系等。汽車開始采用防眩目的遠近光大燈、易於觀察的儀表、能吸收沖擊能量的轉向機柱、在發生事故時能吸收沖擊能量而不致發生過大變形並能保持車門不打開的車身結構等。為瞭降低成本,各系統要求簡化,因此往往重新采用舊的結構。例如40年代初,為瞭換檔動作方便常將變速換檔桿裝在轉向機柱側面,到70年代初,變速換檔桿又重新置於變速器上。70年代中期以後,為瞭更進一步節約能源、減輕汽車排氣污染、提高汽車的舒適性、穩定性和安全性,許多轎車裝置瞭前輪驅動系統、全輪獨立懸架、四輪盤式制動器和數字顯示儀表。汽車內部佈置追求寬敞舒適,外形更加緊湊簡潔,設計流線型更好、剛度更適當的車身和汽油噴射發動機。1981年,美國通用汽車公司生產的所有汽油機轎車都裝有微型計算機控制系統,用以連續監測和調整汽油與空氣的比例和點火時間,以控制排氣污染和改善燃料經濟性。更多的轎車采用瞭柴油機,在重型貨車和超重型的工礦自卸車的柴油機上更多地裝置瞭廢氣蝸輪增壓器(見廢氣渦輪增壓),有的還裝用中冷器。為瞭減輕保養工作量,許多汽車的部件內已裝用終生潤滑或密封的裝置。(見彩圖)

雪佛蘭緊湊型轎車(1977年)

雪佛蘭緊湊型轎車(1977年)

200馬力的本茨轎車(1979年)

200馬力的本茨轎車(1979年)

別克快背式轎車(1968年)

別克快背式轎車(1968年)

1972年生產的菲亞特124型轎車(75馬力)

1972年生產的菲亞特124型轎車(75馬力)

奧佩爾駝背式車身的緊湊型轎車(1982年)

奧佩爾駝背式車身的緊湊型轎車(1982年)

1975年生產的達特桑轎車(66馬力)

1975年生產的達特桑轎車(66馬力)

128馬力的雪鐵龍轎車(1980年)

128馬力的雪鐵龍轎車(1980年)

在這一階段中,由於計算機輔助設計的應用,某些設計方案可以不經試制而得出初步結論。在設計中運用瞭50~60年代發展起來的累積疲勞壽命理論、有限元法、斷裂力學分析、應力測定等新的理論和方法,強度和壽命數據的計算比以前更為精確。有限壽命設計(見疲勞強度設計)方法的推廣使汽車的重量有所減輕。因此,汽車的成本和價格也有所降低,汽車的技術經濟性能得到提高,可使用較小的發動機而不降低行駛能力,或在使用原有的發動機的條件下提高汽車的行駛能力(最高車速、加速度和爬坡度等)。

性 能

各類汽車所要求的性能重點不同,常根據使用條件和使用情況選擇。例如轎車重點在於舒適性、動力性和經濟性,貨車重點在結構可靠性和經濟性,軍用越野汽車更多地考慮通過性和地區適應性等。

行駛能力 汽車在規定的使用地區和條件下發揮作用的能力,包括動力性、裝載量和續駛裡程等。

動力性 動力性包括最高車速、加速性、爬坡度等。現代汽車的最高車速:轎車150~200公裡/時,客車90~140公裡/時,貨車80~125公裡/時,工礦自卸車40~70公裡/時。加速性以汽車由靜止起步到達某一車速或某一距離所需的時間表示。轎車由靜止加速到80公裡/時一般需要10~12秒。一般客運、貨運汽車要求能爬20~30%的坡度,越野汽車要求能爬60%的坡度。汽車的最高車速、加速度和爬坡能力都可以用汽車力學的公式近似地計算出來。

裝載量 一般是在設計時規定的,有的制造廠僅規定汽車的總重量和底盤的重量,越野汽車常分別規定越野時和公路上行駛時的兩種裝載量。

續駛裡程 汽車油箱裝滿後的連續行駛裡程,一般車輛為300~500公裡,軍用汽車一般達到600~800公裡。

結構可靠性 汽車的結構應能符合行駛、裝載的各種要求,並能承受載荷和道路所引起的應力。常以單位行駛裡程的故障次數,或以行駛一定裡程後能正常使用車輛的百分數來表示汽車的可靠性。汽車的耐久性常以大修裡程或工作小時表示。按先進水平,轎車要求使用5年或行程16萬公裡不進行大修。中型貨車(圖3)的第一次大修裡程為30萬公裡,再行駛大修裡程的80%,即24萬公裡後報廢,總計壽命為54萬公裡。公路用重型貨車的第一次大修裡程為60~80萬公裡,發動機第一次大修期為10000工作小時。工礦自卸車的使用壽命為12~15年。

圖3 濟南汽車制造廠生產的“黃河”牌貨車

圖3 濟南汽車制造廠生產的“黃河”牌貨車

操縱性 汽車按照駕駛員的駕駛動作穩定地作直線或轉向行駛和減速制動的性能。轉向操縱穩定性要求汽車對轉向機構(見車輛轉向機構)的動作反應靈敏,能迅速、準確地改變行駛路徑,並不受路面側向力和側向風的幹擾,在緊急轉向時應能達到預期的目的。制動性能是操縱性的一個重要方面,以制動效能(制動減速度和制動距離)和穩定性表示。貨車的最大制動減速度應為0.6g左右,轎車應為0.8g以上。如車速為30公裡/時時,轎車和輕型貨車在平直路面上的制動距離應在7米之內,中型貨車在8米之內,重型貨車在12米之內。制動穩定性是汽車在直路或彎路上制動時保持行駛方向的能力。車輪在保持滾動的條件下減速才能穩定地制動而不發生危險的側滑。後輪的側滑尤為危險,因此必須采取措施避免車輪在制動時抱死。

燃料經濟性 以汽車行駛一定距離(如100公裡)所消耗的燃料,或以消耗一定量燃料汽車所行駛的距離來表示。80年代汽車的典型數據:緊湊型轎車為6~7升/100公裡,柴油機中型貨車為16~17升/100公裡,重型貨車為27~28升/100公裡。

舒適性 包括平順性、乘坐環境(溫度、噪聲)、活動空間、操縱方便、色調和裝飾的配置,以及座位的支承和佈置等方面。在車速不斷增加、輪胎柔性提高的情況下,平順性取決於輪胎、懸架系統和座椅設計的協調。

通過性 通過性有時稱為越野性(見越野汽車)。

適應性 不同的地區和氣候對汽車有不同的影響。在熱帶行駛的汽車,冷卻液容易沸騰,汽油機供油系統容易發生氣阻,駕駛室悶熱,油漆、皮革、塑料易受蛀蝕,機件易生銹。在寒冷地區使用的汽車,發動機起動困難,散熱器易凍,玻璃結霜,橡膠、塑料變硬變脆,在冰雪上行駛時輪胎的附著力降低。高原地區空氣稀薄,發動機的功率降低,強紫外線加速橡膠老化。設計時如未采取特殊措施,不采用特殊材料,汽車就不能適應這種環境。

法 規 和 標 準

從20世紀中期開始,主要的汽車生產國和使用國,陸續制訂有關公路設計、交通安全、稅收等級、環境保護和能源節約等方面一些法規和標準。

法規 主要有:①與公路或城市道路的尺寸、彎道半徑、橋涵尺寸有關的汽車總尺寸的規定。如公路用車的尺寸一般限制為:寬2.5米,高4米,長13米(有的國傢為12米)。②與公路路面和橋涵承載能力有關的軸荷的規定。一般單軸為10~13噸。③關於緊急轉向系統和制動系統的配備、制動效能的規定和燈光信號裝置的規定。對於公共交通用車輛,規定尤為詳細。④汽車噪聲限制和排放有害物的限制規定。⑤高耗油量汽車的累進稅率的規定。這些法則有助於明確汽車設計的要求,協調各方面的關系,因而促進瞭汽車工業和汽車應用的發展。法規的項目逐年都有增加。

標準 自1913年美國的福特汽車公司用生產流水線大量生產 T型轎車以來,各國的汽車工業都開展瞭標準化工作。美國汽車工程師學會(SAE)制訂的有關汽車設計和制造的標準,內容廣泛,包括:金屬材料、非金屬材料的成分和性能;標準件、緊固件、花鍵、皮帶、發動機部件和附件、車身附件的系列標準尺寸,以及某些主要部件的連接尺寸;某些部件、整車性能、排氣污染和噪聲的試驗方法;各種名詞術語和定義等。這些標準雖無法律效力,但因便於按標準選用材料和零部件、確定質量指標和試驗方法,便於培訓人員,仍為各方共同遵守。法國、日本、聯邦德國有類似的全國標準。中國和蘇聯等也有國傢的標準化機構制訂和頒佈的類似標準。1960年以後,國際標準化組織(ISO)開始制訂汽車的國際標準。

廣 泛 影 響

進入20世紀以來,汽車的世界年產量不斷增加。60年代以後至80年代,世界年產量已超過千萬輛。汽車的巨大生產量和保有量,對社會經濟和社會生活產生瞭廣泛的影響。

對石油工業的影響 石油產品的大量供應和低廉價格是現代汽車得以發展的基礎。石油業的發展又以汽車對石油的巨大需要量為基礎。汽車約消耗世界石油總消耗量的40%,使石油業成為影響世界政治、經濟的主要產業。1971年“石油危機”之後,50~60年代盛行的大型轎車受到節油的緊湊型轎車的排擠,又促使人們積極改進和創制利用非石油能源的汽車。

對動力機械的影響 20世紀初期,汽車的需要促進瞭輕型、高速、可靠的汽油機的發展,單機功率不斷提高,而重量與功率的比數則不斷下降。這種輕型汽油機又為飛機的發明準備瞭條件。飛機工業也是在汽車工業的有力配合下發展起來的,許多汽車制造公司也制造飛機,而某些著名的飛機發動機廠原來就是汽車企業。

對加工設備工業的影響 汽車工業是加工設備工業的最大用戶,大量生產汽車的特殊要求對高度專用的加工設備的設計和發展具有深遠的影響(見汽車生產)。

與橡膠工業的關系 早期居諾的蒸汽汽車采用木輪,本茨的汽車使用實心橡膠輪。19世紀末,法國首先將充氣輪胎用於汽車。充氣輪胎減小瞭汽車高速行駛時的振動,降低瞭車輪對路面的單位面積壓力,改善瞭車輪和地面的附著情況,加速瞭汽車的推廣。汽車的減振和部件的密封需要采用大量的橡膠件。以美國為例,汽車工業的橡膠用量占全國橡膠產量的3/5以上。

促進道路的發展 汽車的發展一方面給客、貨運輸提供瞭快速、方便和經濟的手段,一方面要求有四通八達的、平坦、不滑的、能承受較高輪壓和軸荷的公路網。城鎮之間的公路,從土路、碎石或爐碴路發展到柏油路和混凝土路,以後又出現沒有平面交叉、有防滑路面的高速公路。高速公路一般有4~6車道,汽車可以160公裡/時或更高的速度安全行駛。公路的修建已是各國的重要建設工程。越來越多的轎車、大型客車和重型貨車依靠發達的公路網,已從鐵路運輸中奪取瞭中、短途客、貨運的大部份額,並且還在擴大長途貨運的份額。受汽車競爭的影響,發達國傢中的鐵路營業裡程逐年減少。

對人類生活的影響 汽車給人類交通提供瞭很多方便,同時也對人類生活產生瞭不良的影響。隨著汽車的大量生產和應用,環境污染和車禍的惡果已成為社會問題,必須通過交通安全規定的貫徹、公路的改善和汽車技術的改進予以解決。

發 展 趨 勢

汽車發展的主要趨勢,可歸納為3個方面。

節約能源 改進汽車設計,利用新型材料以減輕汽車自重是最重要的節約能源的方法。一般汽車自重減少10%可節約燃料5%。

合理地選取汽車動力裝置並選定與其相匹配的傳動系的參數,也是重要的節油措施之一,例如4~5噸的客運和貨運汽車,用柴油機代替汽油機可以節省燃料30%左右。其他措施如用鋼絲子午線輪胎代替斜交尼龍簾佈層輪胎可節油3~10%等。

利用非石油能源 汽車使用石油以外的能源有幾種技術方案。①改變汽油機和柴油機的燃料。在汽油中摻加10~15%的醇類(酒精等),可以像加四乙鉛一樣提高汽油的辛烷值,還可降低排氣中的CO、烴類和NOx含量。但缺點是油路中易於發生氣阻,低溫起動性較差,油箱存油可能因醇類吸水而分層,排氣中出現有害的醛類。醇類的能量密度隻及汽油的60%,必須適當加大油箱的容量。供應量和價格問題也尚未解決。這種方法僅在巴西應用較多。另外,也可用氫作為汽油機的燃料,但儲運方法尚待解決。聯邦德國新研制的一種鈦鐵吸收器,能吸收足以供汽車行駛200公裡的氫。氫是二次能源,制取氫仍須消耗一次能源,成本高,總的熱效率低,僅有希望用於電力充裕之處。②用燃氣輪機作為汽車發動機。這有許多優點:可以燃用多種液體或氣體燃料,功率與重量比值高,扭矩特性好,噪聲低,容易控制排氣污染。從1970年起,燃氣輪機已在幾種汽車中試用,80年代可望在大功率、高速汽車(大型長途客車、作長途運輸的汽車列車等)上推廣。因此,將燃氣輪機用作長途恒速重型汽車的動力裝置的可能性最大。為瞭提高燃料經濟性,需要設計較佳的熱交換系統,以使排氣加熱進氣。同時還可把排氣溫度降低到安全程度,在某些場合可以不裝消聲器。③依靠新工藝和新材料的發展利用外燃機。如用斯特林發動機作為汽車的動力是頗有前途的方案。斯特林發動機,以及混合奧托循環和斯特林循環的發動機,有可能燃用煤粉、煤漿和液體燃料。④發展蓄能汽車。蓄能汽車有蓄電池汽車和飛輪汽車。蓄電池汽車早在20世紀初曾有較大發展。但蓄能量小而重,充電後續駛裡程僅達64公裡,後被汽油機汽車所取代。研制中的新型蓄電池,如鋅-氫氧化鎳電池,可望提高續駛裡程。蓄電池汽車用作市區公共汽車、出租汽車和有固定路線的貨車,在適當地點設充電站,已是可行的方案。對有固定路線的公共運輸用客車,在部分路線上用架空電線或在行駛中充電,可以延長續駛裡程,減少充電站和充電時間,而仍保有蓄電池汽車的靈活性。在蓄電池汽車上增裝小功率柴油機發電機組充電,則可不再需要充電站,而柴油機由於總是在最優負荷下穩定運轉,熱效率高,排氣污染少。飛輪汽車利用在真空中超高速旋轉的特制飛輪儲蓄動能,而在行駛時釋放動能。這種汽車曾在瑞士作為公共運輸用客車試驗運行。飛輪通過增速器、減速器與發電-電動機相聯,在站上由外供電能通過發電-電動機(這時作為電動機用)將飛輪的轉速提高到高限。汽車行駛時,則靠飛輪驅動發電-電動機發電供給汽車的驅動電動機。這種汽車也可在部分線路中由外供電力在行駛中將飛輪加速。⑤利用其他能源。可能利用的其他能源有太陽能、原子能和由微波傳送的外供電能等。用太陽光電池供電以驅動汽車,還存在許多技術上和經濟上的問題,而且解決後也仍需要蓄電池蓄能,僅有小型的試驗車型在作試驗。至於將後兩種能源直接用於汽車,尚非近期之事。

擴大新型材料在汽車上的應用 汽車制造消耗大量鋼鐵和有色金屬材料,冶金工業冶煉和制造這些金屬材料需要消耗大量能源。已經成熟或接近成熟的新型材料有蜂窩夾層材料、纖維增強塑料和新型陶瓷等,在汽車生產中擴大應用這些材料,將減少世界的金屬消耗量,同時可降低汽車造價和減小汽車自重,從而減少汽車能耗。這已成為世界各國的重點研究課題。1980年以來,美國和日本已有研制絕熱發動機的報道,這種發動機的受熱件均為新型陶瓷制品,不需要冷卻系,所以結構較為簡單,熱效率高,可以節省能源。1980年日本的每輛轎車所用的非金屬材料為186.7千克,占全車重量的16.4%。

參考書目

餘志生主編:《汽車理論》,機械工業出版社,北京,1981。

吉林工業大學汽車教研室編:《汽車構造》,人民交通出版社,北京,1979。