以現代科學技術所能達到的最高準確度保存和複現“米”的整套裝備。研究和建立長度計量基準,是長度計量技術的主要內容之一。長度計量基準是各國之間和一個國傢內部統一長度單位的基準,也是保證量值準確和實現互換性的基礎。“米”是長度計量的基本單位。

“米”定義的變遷 18世紀以前,世界各國各自規定長度單位,很不統一。18世紀末,法國科學院受法國國民議會委託後提出“米制”概念。它將將通過巴黎天文臺的地球子午線長度的四千萬分之一定義為“米”。1792~1798年,在西班牙的巴塞羅那和法國的敦刻爾克間進行三角測量,得出通過巴黎天文臺的地球子午線從赤道到地極點的距離,並以它的千萬分之一(相當於地球子午線的四千萬分之一)作為1米的長度,於1799年用鉑金制成橫截面積為25.3×4.05毫米的矩形端面基準米尺,米尺兩端面間的距離即為1米。它保存在法蘭西共和國檔案局,所以稱為“檔案米尺”(Meter des archives),又譯為“阿希夫米尺”。

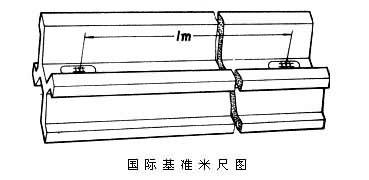

由於阿希夫米尺的本身和復現精確度都不高,1875年有20個國傢參加的國際米制會議決定成立國際計量局並制造基準米尺。1888年,國際計量局從30根用鉑銥合金制成的尺子中選出與阿希夫米尺長度最接近的第6號米尺作為國際基準,此即“國際基準米尺”(見圖)。其復現精確度可以達到±1×10-7。1889年,第1屆國際計量大會正式承認並重新把“米”定義為:“在零攝氏度下,保存在國際計量局中的鉑銥米尺的兩中間刻線間的距離。”從此,“米”的定義由端面距離轉為刻線間距離。但用刻線間距離來定義米也有缺點,如刻線質量和材質穩定性等都會影響其尺寸穩定性和復現精確度的提高,而且一旦毀壞,就再也無法復現。

1893年,美國物理學傢A.A.邁克耳遜等用鎘紅線光波波長與鉑銥基準米尺對比,從而提供瞭用光波波長作為長度基準的可能性。1895年,第2屆國際計量大會確認鎘紅線光波波長為“米”定義的旁證,並在1927年第7屆國際計量大會上決定將鎘紅線在溫度為15℃,大氣壓力為101325 帕和 CO2含量為0.03%的幹燥空氣中的波長γcd=0.64384696微米作為米的旁證基準,即1米=1553164.13γcd。但以國際基準米尺復現“米”定義仍繼續保持不變。

1950年以後,由於同位素光譜光源的發展,出現瞭一些復現精確度高、單色性好的光源。這導致1960年的第11 屆國際計量大會通過以86Kr輻射光波長定義“米”的決定。這個“米”定義是:“長度米等於86Kr原子在2p10和5d5能級之間躍遷時,其輻射光在真空中波長的1650763.73倍。”同時宣佈廢除1889年確定的米定義和國際基準米尺。這樣“米”在規定的物理條件下在任何地點都可以復現,所以也有稱之為自然基準的。其復現精確度可達±4×10-9。

1960年出現瞭激光,由於它具有良好的單色性和復現精確度,導致1983年通過新的米定義和宣佈廢除以86Kr輻射光波長定義“米”的決定。

現行“米”的定義 現行“米”的定義是在1983年10月召開的第17屆國際計量大會上通過的:米是“光在真空中1/299792458秒的時間間隔內所行進的路程的長度”。根據國際米定義咨詢委員會的建議,現行米定義的復現方法有:①用平面電磁波在真空中,在時間間隔為t所行進的路程長度l復現,即l=ct,式中c為真空光速,等於299792458米/秒;②用頻率為f的平面電磁波的真空波長γ復現,此法必須先測出平面電磁波的頻率f,然後利用關系式γ=c/f,求出波長γ;③直接應用國際米定義咨詢委員會推薦的碘、甲烷分子飽和吸收穩頻的5種氦氖激光和86Kr、198Hg、114Cd等同位素單色輻射光復現。

現行米定義的特點是,定義本身與復現方法分開,長度基準不再是某一種規定的長度或輻射波長,但它可以通過一些輻射波長或頻率來復現。因此“米”的復現精確度不再受米定義的限制,它將隨著科學技術的發展而相應地提高。在機械制造中,應用得較多的基準輻射是碘、甲烷分子飽和吸收穩頻的氦氖激光。它們的復現精確度,可高達±(1×10-9~1.3×10-10),但這類輻射光源的頻穩系統很復雜,在實際應用中是把它們的波長通過光波波長幹涉儀等傳遞給以蘭姆下陷法穩頻的氦氖激光,再利用以此為基礎構成的激光量塊幹涉儀和激光幹涉比長儀分別檢定1等量塊和基準線紋尺。在中國,由上述基準輻射光源、光波波長幹涉儀、激光量塊幹涉儀和1等量塊等組成的長度計量基準稱為端面長度國傢基準;由基準輻射光源、激光幹涉比長儀和基準線紋尺等組成的長度計量基準稱為線紋長度國傢基準。國傢基準復現的“米”的準確長度,按照國傢規定的檢定系統(見長度計量的量值傳遞)通過檢定逐級或直接傳遞給工作中使用的、不同精度等級的長度測量工具。