在水力、風力、凍融、重力等營力作用下,土壤、土壤母質及其他地面組成物質被破壞、剝蝕、轉運和沉積的全部過程。狹義系指土壤及其母質層的侵蝕過程,廣義則包括水蝕、風力侵蝕、凍融侵蝕、重力侵蝕、化學侵蝕和土壤的淋溶、塌陷等。被侵蝕的對象除土壤及其母質外,還包括巖屑及鬆軟巖層等。20世紀30年代該詞傳入中國,與水土流失的涵義相似。

土壤侵蝕導致土層淺薄、土壤退化、土地破碎,破壞生態平衡,並引起泥沙沉積,淹沒農田,淤塞河湖水庫,對農農林牧生產、水利、電力和航運事業為害極大,直接影響國民經濟建設。

概況 在人類出現以前的地質時期,由於構造運動、造山運動、冰川活動、氣候變遷和重力作用,長期大量的地表徑流和風的反復侵蝕和堆積,不斷塑造地球表面,形成山脈、高原、丘陵、平原、三角洲、盆地、湖泊、河流等現代的地貌格局,構成人類賴以生存的基地。這是地質侵蝕,又稱古代侵蝕。它同時同地進行著土壤形成和侵蝕兩個過程,不同速度的侵蝕與土壤形成的復合過程,決定著土壤類型及其在地球表面的分佈。在人類出現以後,因人們的生活、生產活動和自然因素的綜合作用而產生的土壤侵蝕現象稱現代侵蝕。它是在古代侵蝕的基礎上發生和發展的,與古代侵蝕的產物──地形條件有關,也與氣候、植被、巖性、土壤等因子有關,但它已不是單純的自然現象,由於人類的參與而賦有一定的社會意義。在有茂密自然植被覆蓋的林地和草地或有良好的水土保持措施的農地上,侵蝕速度極其緩慢,土壤的流失常小於或接近於成土速度,流失的土壤可由土壤形成過程而得到補償,稱為正常侵蝕。正常侵蝕可以促進土壤更新,提高土壤肥力。水土保持的目的,是盡可能地使土壤侵蝕限制在正常侵蝕范圍內。在人類活動條件下,正常侵蝕屬現代侵蝕范疇,在地質史期內發生的則屬古代侵蝕范疇。由於人類不合理的經濟活動,如濫伐森林、焚山墾坡、過度放牧、不合理的耕作方法,以及建設住房、工礦和運輸設施等,破壞瞭自然植被和土壤條件而產生加速侵蝕。它是地質侵蝕的加劇,其土壤流失量超過容許流失量,並且高於土壤形成的速度。通常所稱土壤侵蝕,實指現代加速侵蝕。

影響因素 土壤侵蝕是自然因素和人為因素綜合影響的結果。自然因素包括氣候、地質、地形、土壤、植被等;人為因素指不合理的土地利用和防治侵蝕的措施兩個方面。各種因素按其性質可分為3類:即侵蝕能量因子、抗蝕因子和保土因子。侵蝕能量因子除直接產生侵蝕能量的降雨、徑流、風、重力等外,還包括間接影響侵蝕能量的地形、坡度、坡長、侵蝕基準面等;抗蝕因子包括土壤或母質的抗蝕性、抗沖性、滲透性和土壤管理(耕作、施肥等);保土因子包括植被、土地管理及各種生物、工程措施等。侵蝕因子的不同組合,不僅決定是否發生侵蝕和侵蝕量的大小,同時決定著侵蝕類型、地理分佈、以及侵蝕潛在危險的大小。在諸侵蝕因子中,人為因素是主導因素。人們能動地調節侵蝕能量因子、抗蝕因子和保土因子之間的關系,增強抗蝕因子和保土因子,削弱侵蝕因子,是防治土壤侵蝕的關鍵。

侵蝕形式 根據侵蝕營力不同,土壤侵蝕可分為水力侵蝕、風力侵蝕和重力侵蝕3種主要形式。

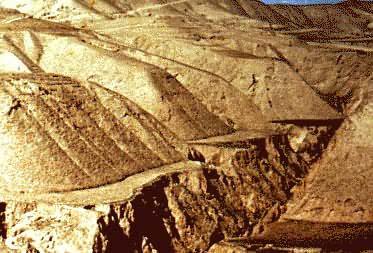

水力侵蝕 又稱水蝕。在降雨和徑流的作用下,土壤及其他組成物質流失的現象。在一定條件下,水蝕強度與降水量、降雨強度、坡度、坡長呈正相關;土壤的抗沖能力、植被的覆蓋度可減小水蝕。常見的水蝕分濺蝕、面蝕和溝蝕。①濺蝕。雨滴打擊地面,使土粒從土體中分離產生的位移過程,又稱雨滴侵蝕,是水蝕的開端。土壤的出濺量,取決於雨滴的打擊力、地面覆蓋物、風力、降雨特征和土壤表面水層厚度,而雨滴的能量與雨滴的直徑、垂直速度與水平速度產生的向量速度有關。在坡地上,濺起的泥漿有一半以上往下坡移動,移動的土壤量與坡度大小成正比。②面蝕。由於雨滴和薄層漫流的作用,坡地上的土壤均勻流失的現象。又稱片蝕,它包括兩個基本侵蝕過程,即土粒的分散和土粒的搬運。土壤直接受到雨滴擊濺分散後,很快被雨水侵潤達到水分飽和狀態,分散的土粒在土壤表面呈懸浮狀;當降雨量超過土壤的滲透率時,雨水便在坡地表上形成徑流,土壤侵蝕開始,繼之產生漫流的搬運過程,將分離的土粒帶走。當水流的深度大約與土粒的直徑相等時,對土粒的搬運速度最大。坡度增大,面蝕侵蝕量也隨之增加。面蝕一般難以被人發覺,但發生面積大,總流失量也大。有面蝕的地方,土層變薄,肥力減退。③溝蝕。又稱線狀侵蝕,包括細溝、淺溝和切溝侵蝕等。坡面徑流從分散匯集成股,並將地面沖成深、寬不超過20厘米的細溝,稱細溝侵蝕。細溝侵蝕後形成的小溝可通過耕作消除。對整個坡面來說,它仍屬相對均勻的面蝕作用,但從其形態和演變過程來看,已是溝蝕的開始。淺溝侵蝕是細溝下切至心土和底土,逐漸形成淺溝,橫斷面為圓滑的弧形,縱斷面基本上與坡面平行,普通耕作機具不能消除其痕跡。切溝侵蝕是由徑流的沖刷力與土壤的抗沖力相互作用的結果。未被防治的細溝、淺溝、集流窪地等在徑流不斷沖刷下,均可形成切溝。切溝為水蝕發展的嚴重階段,由溝頂(或溝頭)、溝沿、溝坡、溝底、溝口等組成。溝頂為溝的最上端,其發展方向與徑流方向相反,即所謂“溯源侵蝕”。溝沿為切溝切入地面後外部輪廓的邊緣;溝坡為溝沿與溝底之間的陡峻斜面,與切溝橫斷面的形狀有關;溝底為切溝的最底部,通常為徑流經過的地方,其比降常決定於切溝發育的階段;溝口為切溝與較大一級水路網的交會處。在徑流對溝底和溝壁的沖刷和磨損,溝頭跌水對土地的切割,滲漏、凍融或潛流等引起的重力侵蝕等單獨或同時作用下,加速溝谷下切、溝坡擴張和溯源侵蝕的進行,使溝身向長、寬、深3個方向發展,其發展速度和嚴重程度,受土壤特性、地形坡度、溝道比降和徑流狀況(流量、流速)等的影響。(見彩圖)

土壤侵蝕形式 砂礫化面蝕

土壤侵蝕形式 砂礫化面蝕

土壤侵蝕形式 溝蝕

土壤侵蝕形式 溝蝕

土壤侵蝕形式 滑坡

土壤侵蝕形式 滑坡

風力侵蝕 風力破壞、轉運和堆積土壤、土壤母質的過程,發生在有疏松幹燥且細散的土壤;有足夠的風力和頻率;地表缺乏植被覆蓋和平坦開闊的地形條件下。而濫墾草原、過度放牧和不合時宜的耕作則是引起風蝕的人為因素。

重力侵蝕 土壤、土壤母質或風化體在重力作用影響下發生的侵蝕現象。有滑塌、崩塌、瀉溜3種形式。①滑塌。當雨水滲透至土層底部,在不透水層或基巖面上形成地下潛流。土體不斷吸水增重,土體下滑力大於抗滑力時,土體沿著一定滑動面發生的位移現象。又稱滑坡。發生的坡度一般在12°~32°之間,在此范圍內坡度越大,重力超過運動阻力的可能性也越大。在凹形的山坡上部最易產生滑動,而下部平緩部分則有阻止滑動的作用;在凸形坡上則相反,山坡下部比較不穩定,常因下部產生滑塌而導致山坡上部也發生滑動。土壤的物理性質、礦物成分及膠體化學性質,均對滑塌產生影響。土壤質地均勻,滲透性因粒徑增大而加強;土粒呈棱角狀,則抗剪強度較大;當砂土和粘土相間成層時,在粘土面上常形成潛流,在潛流的動水壓力作用下,產生化學潛蝕和力學潛蝕,促使滑塌形成。土體中含滑石、雲母、綠泥石和蛇紋石等鱗片狀及片狀礦物,較易發生滑動。滑塌體由幾百、幾千立方米到千萬立方米,在山區還常伴生泥石流,為害極大。②崩塌。在未形成自然傾斜角的山坡或溝壁上,地表徑流使土體產生裂隙或基部受到水流的沖淘,使土體失去平衡而形成。崩塌發生在瞬息間,並有垂直向下的特點。它具有很大的動能,使土體破碎,崩落物有時發生滾動、撞擊或跳躍。在地面組成物質疏松深厚的地區,崩塌是溝谷擴展的主要方式,對土地的蠶食破壞作用極大(見彩圖)。③瀉溜。在缺乏植被的陡坡或溝壁上,由於幹濕、冷熱、凍融交替作用,造成土石表面松散,內聚力降低,形成與母巖體接觸不穩定的碎屑,當坡度超過其安全角時,因重力作用碎屑向下滾落,堆積在坡腳即巖屑錐。有時即使坡度小於安全角,也可因風力或其他外力引起墜落。由粘土、頁巖、粉砂巖和風化的砂頁巖、片巖、千枚巖、花崗巖構成的35°裸露巖石的陡坡上容易發生瀉溜。

土壤侵蝕形式 崩塌

土壤侵蝕形式 崩塌

侵蝕分級 不同的外營力引起不同類型和不同形式的土壤侵蝕。為瞭解某地區侵蝕作用的強烈程度,以單位時間、單位面積上的土體損失量表示,用以繪制一個國傢或一個地區的土壤侵蝕圖,作為防治土壤侵蝕、合理利用水土資源和面的科學依據。土壤侵蝕強度是根據各國土壤侵蝕的實際情況、侵蝕嚴重程度而制定分級標準的,一般分輕度、中度和嚴重3級。土壤侵蝕程度說明土壤已損失的強度,它用原始剖面對比法進行統一分級,以說明現有的土壤肥力和今後的利用方向。