中國古代觀測地震的儀器,是東漢張衡於132年創制的。這臺儀器製成以後,放置在洛陽的靈臺,同渾象、渾儀、圭表、刻漏等天文儀器一起,供觀測之用。後約到4世紀初,在動亂中失落。

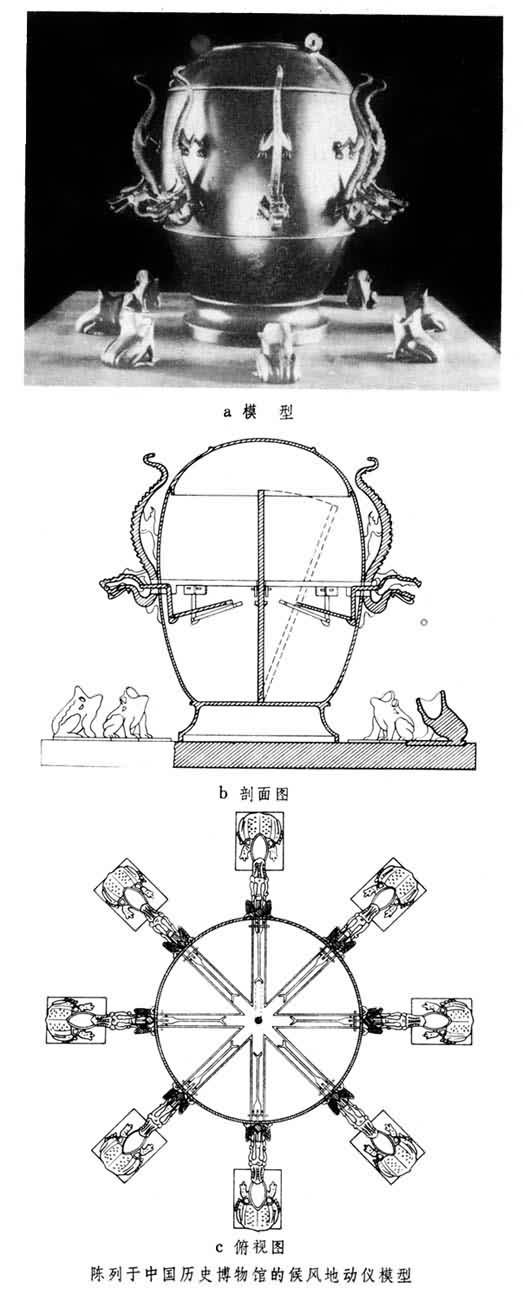

《後漢書·張衡傳》記載瞭候風地動儀製造的情況及其形狀、構造和功能特徵。該儀器系青銅鑄造,整體造型宛若漢代的酒樽。儀體圓形鼓腹,直徑八尺(漢建初尺,1尺=0.2368米),下附圈足,上面有可以啟閉的圓蓋,通高約一丈一尺五寸。在儀器體週邊按八方附設八條垂龍龍,龍口中各銜銅丸,地上並設八個張口銅蟾蜍,與龍頭上下對應。龍頭下部儀器表面雕刻四靈圖案,象征二十八宿,八龍方位下書刻卦文(乾、坎、艮、震、巽、離、坤、兌),以示八方。圈足的上部刻有山阜之形,表示地的平面。

候風地動儀是利用慣性原理,在儀器內底部中央,立有一根都柱,即倒立慣性震擺。圍繞都柱設有八條滑道。滑道上面,裝有八組“牙機”,即傳動杠桿,其外端呈曲尺形,穿有樞軸,通出儀器外面與龍頭上頜接合。遇有地震,都柱即傾入滑道,推動牙機,使龍頭上頜張開,銅丸即落入蟾蜍口中,發出聲響,用以報警。

候風地動儀的靈敏度很高,最低可測地震烈度為三度左右(據十二度地震烈度表)的地震。據記載,候風地動儀曾接收到震中在隴西、而洛陽人未曾感覺到的地震情況(見中國著名大地震)。

近百年來,由於地震學的發展,張衡的這項發明引起瞭地震學界的重視和研究。日本的服部一三,英國地震學傢米爾恩 (J.Milne)和日本地震學傢萩原尊禮等都曾先後進行過研究。中國王振鐸經過對歷史資料的整理和研究,並總結瞭一些地震學傢的研究成果,於1959年又將張衡的候風地動儀重新復原(見圖),陳列在中國歷史博物館內。

陳列於中國歷史博物館的候風地動儀模型

陳列於中國歷史博物館的候風地動儀模型