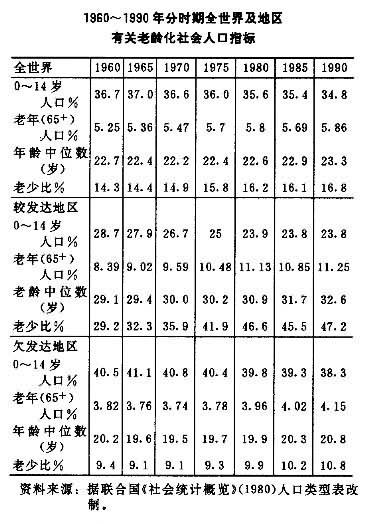

老年人口比重達到或超過老年型人口標準的社會。按國際上通用的人口類型劃分標準,老年型社會的主要指標有:0~14歲的少年在總人口中少於30%;65歲及以上的老年大於7%或60歲及以上人口在總人口比例中大於10%;中位年齡大於30歲;老少比大於30%,也可作為一項附加指標。全世界和分地區自1960~1990年分時期的有關人口指標表明,20世紀全世界尚難達到老齡化社會,但較發達的地區在20世紀60~70年代已進入老齡化社會;總的說來,發展中地區距老齡化社會尚遠(見見表)。中國據1982年第三次人口普查表明,各項有關人口指標分別為:少年人口比重為33.59%,老年人口(65歲及以上)比重為4.9%,中位年齡22.91歲,老少比為14.62%。這表明中國還未進入老齡化社會。據中國人口學傢預測,2000年左右中國各項有關人口指標將達到老年型人口標準。

1960~1990年分時期全世界及地區有關老齡化社會人口指標

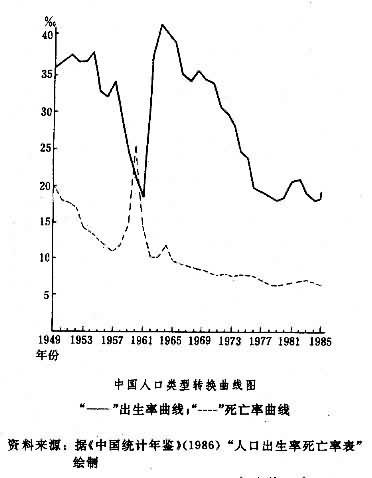

向老齡化社會過渡,一般要經過人口類型的轉換過程,即由高出生、高死亡的人口類型,經高出生、低死亡,轉換為低出生、低死亡的人口類型。此外,人口遷移也會影響遷出地區及遷入地區的人口老齡化過程。1949年以來,中國人口已由高出生、高死亡,經高出生、低死亡,向低死亡、低出生人口類型轉換(見圖)。70年代初,中華人民共和國實行的以控制人口增長為目的的計劃生育政策,將會加速人口老齡化的進程。

中國人口類型轉換曲線圖

中國人口類型轉換曲線圖

對老齡化與社會經濟發展的關系問題,學術界有不同的看法。一些學者認為老齡化社會中老年人口增加將導致勞動力老化、人口負擔系數增加、社會福利負擔加重、老年人消費量增長等;另一些學者認為老齡化社會中,老年人口比重增加必然伴隨少年人口比重降低,與少年人口相比,老年人口並非純消費者,老年人的社會保險實際上是對過去勞動積儲的補償,因此,老齡化社會不會影響社會經濟的發展。自19世紀70年代法國實現老齡化社會以來,到20世紀80年代,歐洲、北美、日本、蘇聯等發達國傢,均已先後進入老齡化社會,但在老齡化社會中,並未因人口老齡化問題而導致社會經濟發展的停滯或衰退。

老齡化社會由於老年人口的增加,適應於老年人需要的消費品、服務和社會福利以及養老機構等必然會相應增加。這些都是可以預期的老齡化社會的特點。