中華人民共和國將封建半封建的土地所有制改變為農民的土地所有制的法律檔,是中國土地改革實踐和立法經驗的總結。

在第二次國內革命戰爭時期,中國共產黨領導下的革命根據地,曾制定和發佈土地改革法,使無地和少地的農民獲得瞭土地,有1928年12月在井崗山制定的《土地法》、1929年 4月的《興國土地法》和1931年頒佈的《中華蘇維埃共和國土地法》,規定無代價沒收地主、軍閥、官僚的土地,經過蘇維埃由貧農與中農實行分配。抗日戰爭時期期,1942年1月,中國共產黨中央政治局通過瞭《關於抗日根據地土地政策的決定》。第三次國內革命戰爭時期,1947年9~10月中共中央召開瞭全國土地會議,制定並公佈瞭《中國土地法大綱》,宣佈“廢除封建性及半封建性剝削的土地制度,實行耕者有其田的土地制度”。1949年中華人民共和國建立前夕頒佈的《中國人民政治協商會議共同綱領》第3條規定:中華人民共和國必須“有步驟地將封建半封建的土地所有制改變為農民的土地所有制”。第27條規定:“土地改革為發展生產力和國傢工業化的必要條件。凡已實行土地改革的地區,必須保護農民已得土地的所有權。凡尚未實行土地改革的地區,必須發動農民群眾,建立農民團體,經過清除土匪惡霸、減租減息和分配土地等項步驟,實現耕者有其田。”

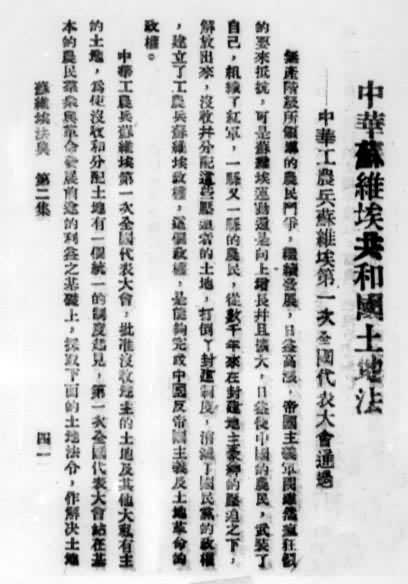

1931年中華工農兵蘇維埃第一次全國代表大會通過的《中華蘇維埃共和國土地法》

1931年中華工農兵蘇維埃第一次全國代表大會通過的《中華蘇維埃共和國土地法》

1947年9月劉少奇在河北平山西柏坡舉行的全國土地會議上作報告,這次會議通過瞭《中國土地法大綱》

1947年9月劉少奇在河北平山西柏坡舉行的全國土地會議上作報告,這次會議通過瞭《中國土地法大綱》

在上述土地改革實踐和立法經驗的基礎上,中央人民政府於1950年 6月30日公佈瞭《中華人民共和國土地改革法》,規定“廢除地主階級封建剝削的土地所有制,實行農民的土地所有制,借以解放農村生產力,發展農業生產,為新中國的工業化開辟道路”。該土地法共6章,40條,除總則、附則外,主要有以下4方面的內容:

土地的沒收和征收 沒收地主的土地、耕畜、農具、多餘的糧食及其在農村中多餘的房屋。征收祠堂、廟宇、寺院、教堂、學校和團體在農村中的土地及其他公地,但清真寺所有的土地,在當地回民同意下,得酌予保留。工商業傢在農村的土地和原由農民居住的房屋,應予征收。革命烈士、軍人傢屬、工人、職員、自由職業者、小販以及因從事其他職業或因缺乏勞動力而出租小量土地者,其每人平均所有土地數量不超過當地每人平均土地數百分之二百者,均保留不動。超過此標準者,得征收其超過部分的土地。半地主式的富農出租大量土地,超過其自耕和雇人耕種的土地數量的,應征收其出租的土地。保護富農所有自耕和雇人耕種的土地及其他財產,不得侵犯。富農所有出租的小量土地,也予保留不動;但在某些特殊地區,經省以上人民政府的批準,得征收其出租土地的一部或全部。保護中農(包括富裕中農在內)的土地及其他財產,不得侵犯。

土地的分配 所有沒收和征收得來的土地和其他生產資料,除按照土地改革規定收歸國傢所有者外,一律由鄉農民協會接收,統一地、公平合理地分配給無地少地及缺乏其他生產資料的貧苦農民所有。對地主亦分給同樣的一份,使他們也能依靠自己的勞動維持生活,並在勞動中改造自己。分配土地,以鄉或等於鄉的行政村為單位,在原來耕作基礎上,按土地數量、質量及其位置遠近,用抽補調整方法按人口統一分配。

特殊土地問題的處理 沒收和征收的山林、魚塘、茶山、桐山、桑田、竹林、果園、蘆葦地、荒山及其他可分土地,應按適當比例,折合普通土地統一分配。沒收和征收的堰、塘等水利,可分配者應隨田分配。大森林、大水利工程、大荒地、大荒山、大鹽田和礦山及湖、沼、河、港等,均收歸國傢所有,由人民政府管理經營。使用機器耕種或有其他進步設備的農田、苗圃、農事試驗場及有技術性的大竹園、大果園、大茶山、大桐山、大桑田、大牧場等,由原經營者繼續經營,不得分散。但土地所有權原屬於地主的,經省以上人民政府批準,得收歸國有。

土地改革的執行機關和執行方法 在土地改革期間,縣以上各級人民政府組織土地改革委員會,指導、處理有關土地改革的各項事宜;鄉村農民大會、農民代表會及其選出的農民協會委員會,區、縣、省各級農民代表大會及其選出的農民協會委員會,為改革土地制度的合法執行機構。在土地改革期間,各縣應組織人民法庭,用巡回審判方法,對於罪大惡極、為廣大人民群眾所痛恨並要求懲辦的惡霸分子及一切違抗或破壞土地改革法令的罪犯,依法予以審判及處分。

政務院於1950年11月還公佈瞭《城市郊區土地改革條例》,對大城市郊區的土地改革問題,做瞭具體的規定。