牛帶絛蟲寄生於人體腸道引起的疾病。多無明顯癥狀,部分病例有腹瀉、噁心等。呈世界性分佈,發展中國傢,特別是南美、中東、亞洲及非洲一些伊斯蘭國傢更為多見。中國的西北及西藏地區人群感染率高達20%以上。

牛帶絛蟲 (Taenia saginata)又稱牛肉絛蟲、無鉤絛蟲或肥胖帶絛蟲,屬絛蟲綱,圓葉目,帶絛蟲科,帶吻絛蟲屬。

成蟲呈乳白色,長4~8m,由由1000~2000節片組成,形如白色帶子,前端較細具頭節,頭節細小,呈方形,四周各有一個吸盤,無頂突及小鉤,這與豬帶絳蟲有明顯的不同。頸節更為細小,其後為體節,由未成熟節、成熟節及孕節三部分組成;每一節片側緣有一個生殖孔,生殖孔無規律地分佈於鏈體兩側,孕節主要被具15~30個分枝的子宮所占據,子宮內充滿蟲卵。

蟲卵呈球形或卵圓形,淺棕黃色,胚膜較厚,內含六鉤蚴。蟲卵在光學顯微鏡下難與豬帶絳蟲卵鑒別,但在電鏡下可以鑒別。

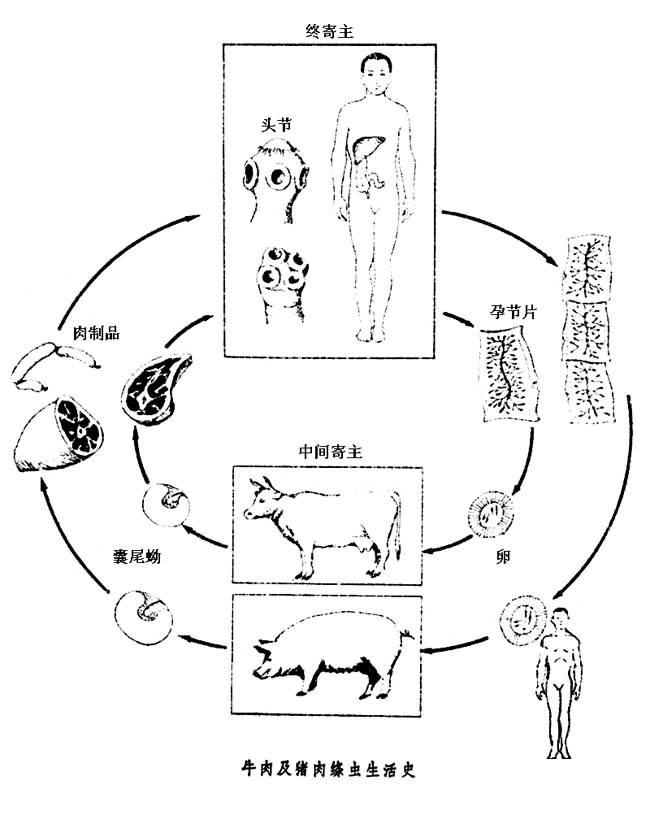

含大量蟲卵的孕節常單節或2~3節一起脫落,隨寄主糞便排出體外,脫落的孕節活動力較強,有時可自動從肛門口爬出,在體外可移動至草上。孕節的蠕動或破裂可使蟲卵播散。孕節或蟲卵為牛吞食後,六鉤蚴於十二指腸內孵出,穿過腸壁,隨血循環至全身各部,主要在運動較多的肌肉內,經60~70天發育成囊尾蚴。人食不熟的含牛囊尾蚴的牛肉後,囊尾蚴的頭節在小腸內翻出,並吸附在腸壁。經8~10周即發育成熟,並有孕節自人體排出(見圖)。成蟲壽命可達20~30年甚至更長。人是牛帶絳蟲唯一的終寄主。除牛以外,綿羊、山羊、美洲駝、長頸鹿、羚羊等動物亦可作為中間寄主。

人感染牛帶絳蟲後,多數無明顯癥狀,僅在發現節片自肛門口逸出或隨糞便排出時,始知有本蟲的感染。部分病例可出現上腹部不適、隱痛、食欲不振或亢進、惡心、嘔吐、腹瀉、消化不良等消化道癥狀,以及乏力、頭暈、頭痛、肛門瘙癢、體重減輕等癥狀。

診斷主要依據糞便中找到牛帶絳蟲的蟲卵及節片。

用檳榔合並南瓜子、滅絳靈(氯硝柳胺)、硫雙二氯酚或吡喹酮等治療牛帶絳蟲病都有良好的療效。

預防主要是加強糞便管理,牛等傢畜應圈養以免被感染。加強肉類檢疫及衛生宣教,改變不衛生的飲食習慣,肉類要煮熟後再吃,以消除傳染源。