具有強大直射火力、高度越野機動性和堅強裝甲防護力的履帶式裝甲戰鬥車輛。“坦克”一詞系英語“tank”的音譯,原意是儲存液體或氣體的容器。當這種戰鬥車輛首次參戰前,為保密而取用這個名稱,一直沿用至今。它是地面作戰的主要突擊兵器和裝甲兵的基本裝備,主要用於與敵方坦克和其他裝甲車輛作戰,也可以壓制、消滅反坦克武器,摧毀野戰工事,殲滅有生力量。現代主戰坦克能充分利用核突擊和火力突擊的效果,在行進間通過放射性沾染區和水障礙。

分類 20世紀60年代以前,坦克通常按戰鬥全重、火炮口徑分為輕、中、重型。輕型坦克重10~20噸,火炮口徑一般不超過85毫米,主要用於偵察警戒,也可用於特定條件下作戰。中型坦克重20~40噸,火炮口徑最大為105毫米,用於遂行裝甲兵的主要作戰任務。重型坦克重40~60噸,火炮口徑最大為122毫米,主要用於支援中型坦克戰鬥。英國曾一度將坦克分為“步兵”坦克和“巡洋”坦克。“步兵”坦克裝甲較厚,機動性較差,用於伴隨步兵作戰。“巡洋”坦克裝甲較薄,機動性較強,用於機動作戰。

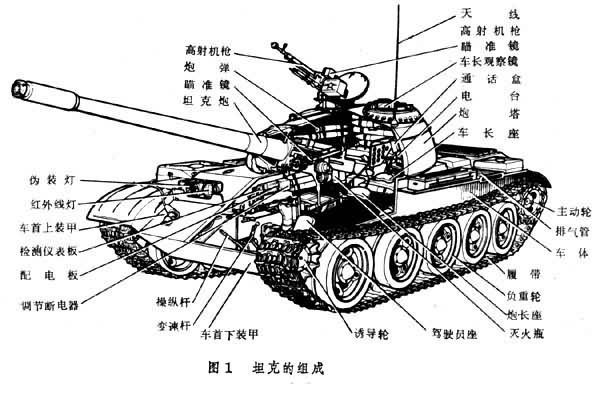

圖1 坦克的組成

圖1 坦克的組成

60年代以來,多數國傢將坦克按用途分為主戰坦克和特種坦克。主戰坦克取代瞭傳統的中型和重型坦克。是現代裝甲兵的主要戰鬥兵器,用於完成多種作戰任務,特種坦克是裝有特殊設備、擔負專門任務的坦克,如偵察、空降、水陸兩用坦克和噴火坦克等。

簡史 乘車戰鬥的歷史,可以追溯到古代。中國早在夏代就有瞭由狩獵用車演變而來的馬拉戰車。但坦克的誕生,則是近代戰爭的要求和科學技術發展的結果。第一次世界大戰期間,交戰雙方為突破由塹壕、鐵絲網、機槍火力點組成的防禦陣地,打破陣地戰的僵局,迫切需要研制一種使火力、機動、防護三者有機結合的新式武器。1915年,英國政府采納E.D.斯文頓的建議,利用汽車、拖拉機、槍炮制造和冶金技術,試制瞭坦克的樣車。1916年生產瞭Ⅰ型坦克(圖2),分“雌性”和“雄性”兩種。車體呈菱形,兩條履帶從頂上繞過車體,車後伸出一對轉向輪。“雄性”裝有2門口徑為57毫米的火炮和4挺機槍,“雌性”僅裝5挺機槍。1916年9月15日,有32輛Ⅰ型坦克首次參加瞭索姆河會戰。大戰期間,英、法兩國制造瞭近萬輛坦克。主要有:英Ⅳ型、A型,法“聖沙蒙”、“雷諾”型坦克(圖3)等。其中,“雷諾”型坦克數量最多(3000多輛),性能較好,裝有單個旋轉炮塔和彈性懸掛裝置,戰後曾為其他國傢所仿效。這些早期坦克重7~28噸,裝有1~2門中小口徑、低初速火炮和數挺機槍,或僅裝機槍,單位功率2.5~4.9千瓦/噸,最大時速6~13公裡,最大行程35~64公裡,裝甲厚度5~30毫米。坦克的問世,開始瞭陸軍機械化的新時期,對軍隊作戰行動產生瞭深遠的影響。但由於當時技術條件的限制,坦克的火力較弱,機動性差,機械故障多,乘員工作條件惡劣,隻能引導步兵完成戰術突破,不能向縱深擴張戰果。

圖2 英國Ⅰ型坦克

圖2 英國Ⅰ型坦克

圖3 法國“雷諾”輕型坦克

圖3 法國“雷諾”輕型坦克

兩次世界大戰之間,一些國傢根據各自的作戰思想,研制、裝備瞭多種型式的坦克。輕型、超輕型坦克曾盛行一時,也出現過能用履帶和車輪互換行駛的輪—履式輕型坦克和多炮塔結構的重型坦克。這一時期的坦克主要有:英“馬蒂爾達”步兵坦克和“十字軍”巡洋坦克,法“雷諾”R-35輕型坦克、“索瑪”S-35中型坦克,蘇T-26輕型坦克、T-28中型坦克,德PzKp┃wⅢ輕型坦克和PzKp┃wⅣ中型坦克等。這些坦克與早期的坦克相比,戰術技術性能有瞭明顯提高,戰鬥全重9~28噸,單位功率5.3~13.5千瓦/噸,最大時速20~43公裡,最大裝甲厚度25~90毫米,火炮口徑多為37~47毫米,有的為75或76毫米。

第二次世界大戰期間,交戰雙方生產瞭約30萬輛坦克和自行火炮。大戰初期,法西斯德國首先集中使用大量坦克,進行閃擊戰。大戰中、後期,在蘇德戰場上曾多次出現有數千輛坦克參加的大會戰;在北非戰場以及諾曼底登陸戰役、遠東戰役中,也有大量坦克參戰。與坦克作鬥爭,已成為坦克的首要任務。坦克與坦克、坦克與反坦克火炮的激烈對抗,促進瞭坦克技術的迅速發展,使坦克的結構型式趨於成熟,性能得到全面提高。這一時期坦克主要有:蘇 T-34中型坦克(圖4)、ИС-2重型坦克,德PzKp┃wⅤ“黑豹”式中型坦克、PzKp┃wⅥ“虎”式重型坦克,美M4中型坦克,英“邱吉爾”步兵坦克,“克倫威爾”巡洋坦克,日本97式中型坦克等。這些坦克普遍采用裝有一門火炮的單個旋轉炮塔,中型、重型坦克的火炮口徑分別為57~85和88~122毫米。主要彈種是榴彈,尖頭或鈍頭穿甲彈,並出現瞭次口徑穿甲彈和空心裝藥破甲彈。坦克發動機的功率多為260~525千瓦。開始采用新型的雙功率流傳動裝置和扭桿式獨立懸掛裝置。最大時速25~64公裡,最大行程100~300公裡。為提高車體和炮塔的抗彈能力,改進瞭外形,增大瞭裝甲傾角(裝甲板與垂直面夾角),車首上裝甲厚度多為45~100毫米,有的達150毫米。在第二次世界大戰中,坦克經受瞭各種復雜條件下的戰鬥考驗,成為地面作戰的主要突擊兵器。

圖4 蘇聯T-34中型坦克

圖4 蘇聯T-34中型坦克

戰後至50年代,蘇、美、英、法等國設計制造瞭新一代坦克,主要有:蘇T-54中型、T-55中型、T-10重型和ПТ-76輕型(水陸兩用)坦克,美M48中型、M103重型和 M41輕型坦克,英“百人隊長”中型和“征服者”重型坦克,法AMX-13輕型坦克等。這一時期的中型坦克,戰鬥全重36~50噸,火炮口徑90~105毫米,炮塔裝甲最大厚度150~200毫米,發動機功率390~608千瓦,單位功率9~13.5千瓦/噸,最大時速34~50公裡,最大行程100~500公裡。為瞭提高戰術技術性能,有的坦克開始采用火炮雙向穩定器、紅外夜視儀、合像式或體視光學測距儀、機械模擬式計算機、三防(防核、化學、生物武器)裝置和潛渡設備。

60年代,中型坦克的火力和裝甲防護,已經達到或超過以往重型坦克的水平,同時克服瞭重型坦克機動性差的弱點,從而形成瞭一種具有現代特征的單一戰鬥坦克,即主戰坦克,主要有:美 M60A1、蘇T-62、英“酋長”、法AMX-30、聯邦德國“豹”Ⅰ、瑞士Pz61和瑞典Strv103B(簡稱“S”)坦克等。除“S”坦克無炮塔外,都保持瞭傳統的炮塔式總體結構。這些主戰坦克,戰鬥全重36~54噸,火炮口徑105~120毫米,單位功率9~15.75千瓦/噸,最大時速48~65公裡,最大行程300~600公裡。主要技術特征是:普遍采用瞭脫殼穿甲彈、空心裝藥破甲彈和碎甲彈,火炮雙向穩定器、光學測距儀、紅外夜視夜瞄儀器,大功率柴油機或多種燃料發動機、雙功率流傳動裝置、扭桿式獨立懸掛裝置,三防裝置和潛渡設備;並降低瞭車高,改善瞭防彈外形。有的安裝瞭激光測距儀和機電模擬式計算機。許多國傢發展的主戰坦克,都優先增強火力,但在處理機動和防護性能的關系上,反映瞭設計思想的差異。如法AMX-30坦克偏重於提高機動性能;英“酋長”坦克偏重於提高防護性能;而蘇美等國的坦克,則同時相應提高機動性和防護性能。

現狀 70年代以來,現代光學、電子計算機、自動控制、新材料、新工藝等技術成就,日益廣泛應用於坦克的設計制造,使坦克的總體性能有瞭顯著提高,更加適應現代戰爭要求。

70年代至80年代初,相繼出現的主戰坦克有:蘇T-72(圖5)、聯邦德國“豹”Ⅱ(圖6)、美M1(圖7)、英“挑戰者”、日本74式和以色列“梅卡瓦”等。這些坦克仍優先增強火力,同時較均衡地提高機動和防護性能。總體佈置多采用駕駛室在前、戰鬥室居中、動力-傳動裝置後置的方案;“梅卡瓦”Ⅰ型將動力-傳動裝置前置,車體後部設有艙室,可載8名步兵,兼有步兵戰車的作用。這時期新型主戰坦克的主要技術特征是:

圖5 蘇聯T-72主戰坦克

圖5 蘇聯T-72主戰坦克

圖6 聯邦德國“豹”Ⅱ主戰坦克

圖6 聯邦德國“豹”Ⅱ主戰坦克

圖7 美國M1主戰坦克

圖7 美國M1主戰坦克

武器系統 多采用高膛壓的105~125毫米的滑膛炮(有的火炮有自動裝彈機),炮彈基數30~60發,尾翼穩定脫殼穿甲彈成為擊毀裝甲目標的主要彈種,並多為高密度合金彈芯,穿甲能力大幅度提高。有些坦克炮使用的尾翼穩定脫殼穿甲彈,初速達1600~1800米/秒,在通常的射擊距離內,可擊穿250~400毫米厚的垂直均質鋼裝甲。武器系統普遍裝備瞭以電子計算機為中心的火控系統(包括數字式計算機及各種傳感器、火炮雙向穩定器、激光測距儀和微光夜視夜瞄儀器等,有的還安裝瞭瞄準線穩定裝置和熱像儀),縮短瞭射擊反應時間,提高瞭火炮首發命中率和坦克夜間作戰能力。

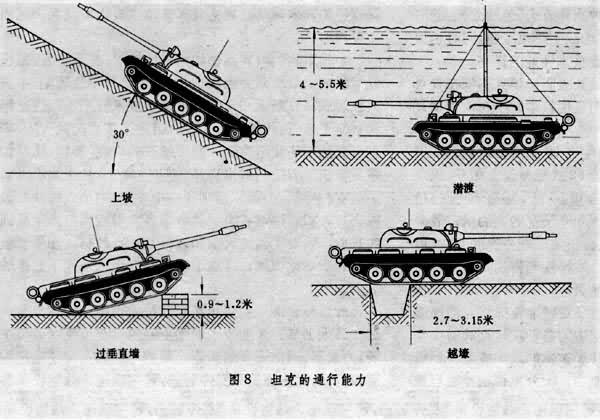

推進系統 一般多采用562.5~1125千瓦的增壓柴油機,有的安裝瞭燃氣輪機;配有帶靜液轉向的動液傳動裝置和高強度、高韌性的扭桿式懸掛裝置,有的繼“S”坦克後采用瞭可調的液氣式懸掛裝置,可調整車高,並能使車體俯仰、傾斜。坦克的最大時速達72公裡,越野時速達30~55公裡,最大行程300~650公裡,最大爬坡度約30度,越壕寬2.7~3.15米,過垂直墻高0.9~1.2米,涉水深1~1.4米,潛水深4~5.5米(圖8)。

圖8 坦克的通行能力

圖8 坦克的通行能力

防護系統 車體和炮塔的主要部位多采用金屬與非金屬的復合裝甲(通常在金屬板之間填入陶瓷和增強塑料等非金屬材料),以增強抗彈能力。此外,還配有性能良好的三防、滅火、偽裝、施放煙幕等特種防護裝置和器材,並采取進一步降低車高、合理佈置油料和彈藥、設置隔艙等措施,使坦克的綜合防護能力顯著提高。

70年代以來的主戰坦克,其火力、機動、防護性能雖有顯著提高,但通行能力仍受天候、地形條件的限制,防護薄弱部位仍易遭毀壞,對後勤補給的依賴性較大。由於新部件日益增多,使坦克的結構日趨復雜,成本也大幅度提高。為瞭更好地發揮坦克的戰鬥效能,延長壽命,降低成本,在研制中越來越重視提高可靠性、可用性、可維修性和耐久性。

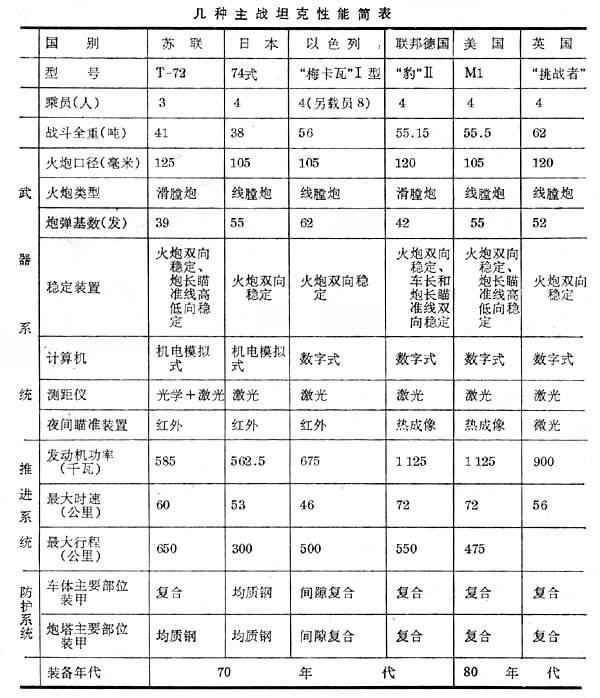

幾種主戰坦克性能簡表

在第二次世界大戰後的一些局部戰爭中,大量使用瞭坦克和反坦克武器。如第四次中東戰爭(見中東戰爭),交戰雙方參戰坦克共5000餘輛,損失近3000餘輛。各種反坦克武器的發展,特別是采用多種發射方式(包括武裝直升機發射)和多種制導方式(包括激光制導)的反坦克導彈的出現,對坦克構成瞭嚴重威脅,同時也促進瞭裝甲兵戰術的發展和坦克技術性能的提高。

許多國傢的軍事演習和試驗表明,坦克不僅在常規戰爭中仍將發揮重要作用,而且也較適宜於在使用核武器條件下作戰。

中國於50年代後期開始生產59式中型坦克,50年代末、60年代初,設計制造瞭62式輕型坦克和63式水陸兩用坦克。59式坦克戰鬥全重36噸,裝有高低向穩定的100毫米坦克炮和功率為390千瓦的柴油機,最大時速50公裡,最大行程440公裡。後期生產的59式坦克改進型69式和79式坦克,戰鬥性能特別是火力有瞭較大提高(見彩圖)。

中國79式中型坦克

中國79式中型坦克

中國62式輕型坦克

文偉奇攝

中國62式輕型坦克

文偉奇攝

中國84式坦克架橋車

中國84式坦克架橋車

中國63式水陸坦克

中國63式水陸坦克

展望 在未來戰爭中,為瞭更好地發揮坦克的快速突擊作用,有效地同地面、空中的各種反坦克武器作鬥爭,許多國傢正在利用現代科學技術的最新成就,積極發展新一代主戰坦克。在研制中,十分重視在控制坦克重量、盡寸和成本的條件下,較大幅度地提高坦克的摧毀力、生存力和適應性。有的國傢還在探索研究新的坦克結構形式,如外置火炮式等。可以預料,在今後一個時期內,傳統結構形式的坦克仍將繼續發展,但也可能出現其他新的結構形式的坦克。

參考書目

《國外戰車手冊》編委會編:《國外戰車手冊》,國防工業出版社,北京,1981。

A.巴巴紮尼揚主編,吳景平等譯:《坦克和坦克兵》,中國人民解放軍戰士出版社,北京,1982。

R.M.Ogorkiewicz,Armoured Forces,Lionel Leve-nthal Limited,New York,1970.

理查德·辛普金著,周子樸、史秀玲譯:《坦克的發展與使用》,中國人民解放軍戰士出版社,北京,1983。