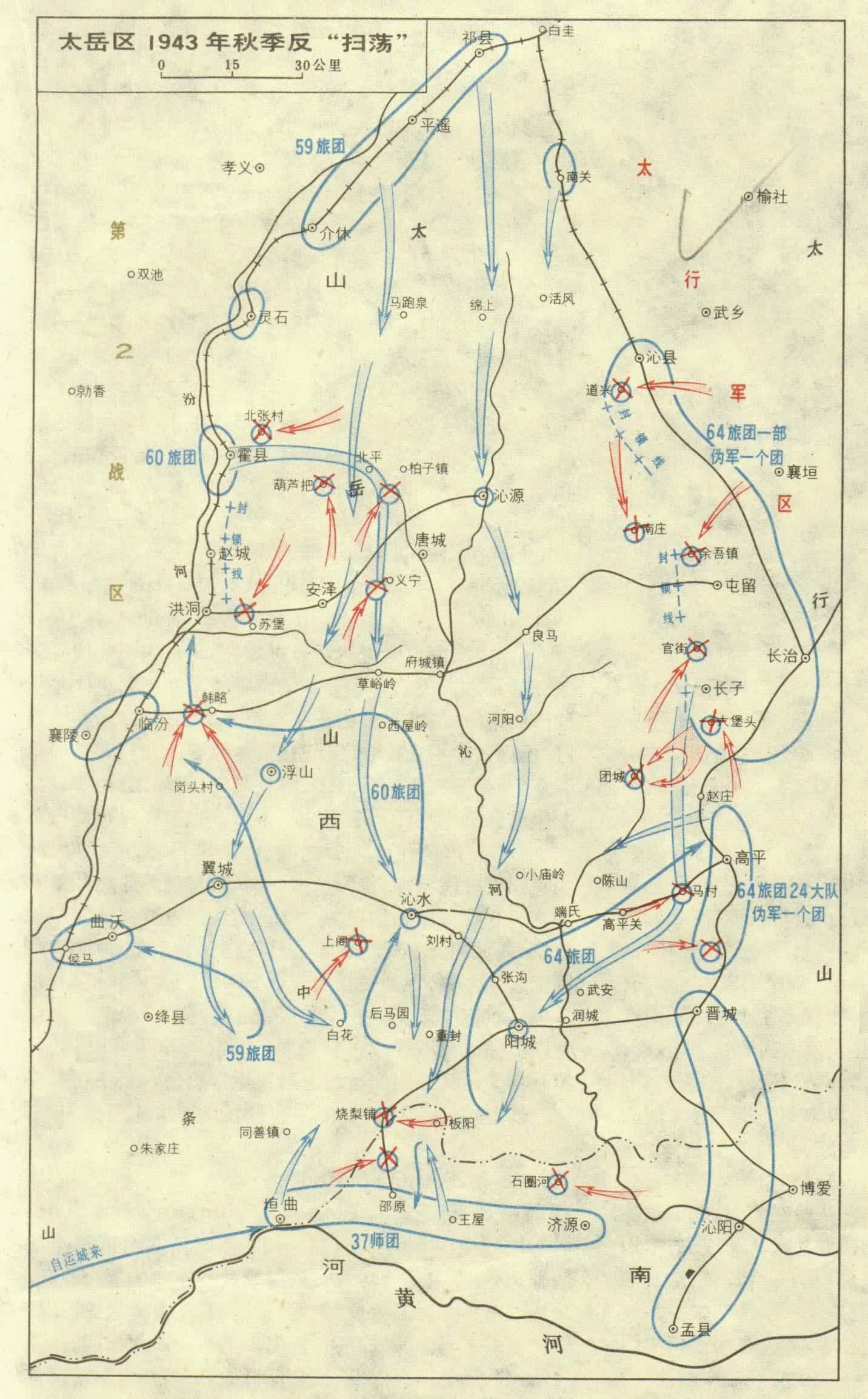

抗日戰爭時期,八路軍太嶽軍區部隊與民兵、自衛隊相結合,對日偽軍進行的反“掃蕩”作戰。1943年9月底,日軍華北方面軍第1軍以第37、第62、第69師團各一部以及偽軍共2萬餘人,由軍司令官吉本貞一指揮,採取所謂“鐵滾式”新戰術,將日偽軍編成3個梯隊,在20公裡縱深內分三線配置,像鐵滾輾壓似地對八路軍太嶽抗日根據地進行“掃蕩”。其部署:首先以第37師團從運城地區向東,以第69師團第59、第60旅團由臨汾、霍縣地區向東南,以第62師團第64旅團由沁縣、長子地區向向西南,對太嶽根據地構成包圍圈;爾後,各師團以一部兵力封鎖和阻止八路軍主力向外線轉移,其主力則由北向南逐步“滾進”再自南向北反復“清剿”,以實現其徹底消滅八路軍太嶽軍區主力,摧毀太嶽抗日根據地,建立“山嶽剿共實驗區”的企圖。

太嶽區1943年秋季反“掃蕩”

太嶽區1943年秋季反“掃蕩”

為粉碎日軍“掃蕩”,鞏固太嶽抗日根據地,太嶽軍區司令員陳賡、政治委員薄一波決心將所屬4個軍分區共12個基幹團的1/3兵力,以連為單位分散,結合民兵、自衛隊於根據地內堅持遊擊戰,以各基幹團的主力轉入外線作戰,采取內外線緊密配合的戰法,以粉碎日軍的“掃蕩”。

10月2日,日軍各師團在空軍配合下,先後由運城和臨汾、霍縣以及沁縣、長子等地出動。第59、第60旅團沿沁河兩岸,以梳篦隊形由北向南“滾進”,首先“掃蕩”太嶽北部地區;16日,越臨汾—屯留公路,對太嶽南部地區進行“掃蕩”;28日繼續越曲沃—高平公路,與由運城出動的第37師團南北對進,四面包圍,企圖將八路軍太嶽軍區主力壓縮在中條山區予以殲滅。

太嶽軍區部隊和根據地人民抓住日軍兵力不足、顧此失彼的弱點,展開廣泛的群眾性遊擊戰。當日軍重點“掃蕩”太嶽北部地區時,太嶽軍區第1軍分區則以堅持內線的各部隊襲擊、殺傷、疲憊和遲滯南進的日軍。同時,以外線作戰部隊破襲臨屯公路,在第2、第3軍分區協同下,使日軍交通運輸中斷5日。10月中旬,當日軍進入太嶽南部地區時,太嶽軍區堅持內線鬥爭的各部隊,靈活機動地避開日軍合擊,並以麻雀戰、襲擊戰、伏擊戰和地雷戰,到處打擊日軍;而轉入外線作戰的各部隊,則向日軍後方交通線廣泛出擊,先後襲擊白晉鐵路兩側的道興、大堡頭、三傢店和同蒲鐵路東側的趙壁以及石圈河、上閣等據點,並在蘇堡地區進行兩次伏擊戰,給日軍以很大打擊。10月24日晨,第2軍分區第16團,在臨屯公路上的韓略村設伏,一舉殲滅日軍華北方面軍為推廣“新戰法”所組織的“觀戰團”軍官120餘人。日軍遭此打擊後,慌忙回調兵力增援臨汾地區,從而使其“掃蕩”計劃錯亂。至11月9日,日軍除以第37師團繼續在中條山區進行“清剿”外,其餘第69師團和第62師團北返,並由南向北繼續“掃蕩”。但在太嶽區軍民的積極打擊下,日軍疲憊沮喪,顧此失彼,被迫於22日由太嶽抗日根據地撤退。是役,日偽軍被殲滅3500餘人,所謂“鐵滾式”的新戰法和建立“山嶽剿共實驗區”的計劃徹底破產。

八路軍太嶽軍區部隊指戰員歡呼勝利

八路軍太嶽軍區部隊指戰員歡呼勝利