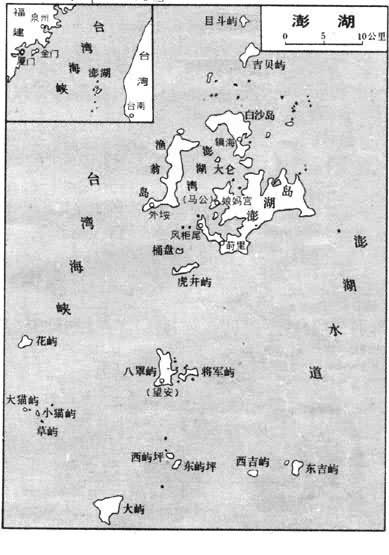

中國臺灣海峽中的列島,東南海防重地。屬中國臺灣省。由澎湖、漁翁、白沙等64個島嶼組成。其分佈範圍,南北長60餘公裡,東西寬約40公裡。陸地面積126.86平方公裡。東距臺灣省臺南縣24海裏(45公裡),西北距福建省泉州市75海裏(140公裡),扼閩、臺海上交通要衝,控臺灣海峽之鎖鑰,戰略地位重要。南宋時屬泉州晉江縣管轄,曾遣軍民屯戍。元設巡檢司,屬泉州路同安縣。民族英雄鄭成功收復臺灣後,在澎湖設安撫司,並築炮臺,構城垣,屯重兵,成為軍事重地。清雍正年間,設設澎湖廳。1895年,清政府被迫簽訂《馬關條約》,將澎湖割讓給日本。1945年抗日戰爭勝利後,歸還中國。

澎湖列島地處大陸架淺海區,屬火山島。島嶼錯列,海岸曲折。各島上無大的山嶺河川,地勢平坦,平均海拔30米。以澎湖島最大,面積約65平方公裡,與其西、北之漁翁、白沙島合抱成一海灣,稱澎湖灣。該灣南北長12公裡,東西寬8公裡,南北各有出口,口門狹窄,灣內港闊水深,可容艦船約千艘。灣東南側的娘媽宮港(今稱馬公港),由澎湖島的馬公半島與風櫃半島環抱而成,東西長5公裡,南北平均寬2公裡。港外波濤澎湃,港內平靜如湖,是天然良港和重要的海軍基地。

澎湖

澎湖

明初,澎湖曾為倭寇侵占,成為襲掠中國沿海之據點。嘉靖年間,抗倭名將戚繼光、俞大猷平倭寇後,派兵駐澎湖,以抑倭患。萬歷三十一年(1603),荷蘭軍侵占澎湖。次年,為明將都司沈有容驅退。天啟二年(1622),荷蘭軍再次侵入,掠漁舟,築石城,設炮臺,侵擾中國沿海。天啟四年(1624),明總兵俞咨皋率兵反攻,自白沙灣東之鎮海港登陸,進逼娘媽宮,圍攻風櫃尾城,生擒荷將,擊退荷軍,保衛瞭東南沿海安全。南明桂王永歷十五年(1661),鄭成功收復臺灣,自廈門出發,首先攻占澎湖,以為前進基地。清光緒十年(1884),中法戰爭中,法將孤拔率軍侵臺,未得手,於次年攻占澎湖,作為繼續侵臺之跳板。今澎湖是臺灣省一縣,治所在馬公鎮。