古羅馬與迦太基爭奪地中海西部統治權的戰爭。西元前3世紀,羅馬征服義大利半島後,一躍而成為奴隸制強國,並開始向海外擴張,遂與早已稱霸西地中海的迦太基(腓尼基人殖民地,在今突尼斯)發生衝突。兩強爭霸達100多年。因羅馬人稱腓尼基人為佈匿,故這場戰爭被稱為佈匿戰爭。前後共3次。

第一次佈匿戰爭(西元前264~前241) 因爭奪西西裡島引起,主要戰場在在西西裡海域。公元前265年,被稱為馬美爾提尼(意為“戰神之子”)的意大利雇傭兵,與敘拉古人為爭奪西西裡島東北端的梅薩納(今墨西拿)城而發生沖突。占領該城的馬美爾提尼被敘拉古人打敗;隨後,迦太基出兵幹涉,趕走敘拉古人。但馬美爾提尼中另一派堅持求救於羅馬,羅馬元老院躊躇未決,百人團大會決定出兵。公元前264年羅馬軍隊開入西西裡,擊敗迦太基人並占領梅薩納城,戰爭正式爆發。公元前263年,羅馬人與敘拉古人結盟。次年,羅馬又攻占迦太基人在西西裡島西南部的大城阿格裡真托,但該島西部的其他地區仍在迦太基控制之下。羅馬人鑒於迦太基海軍的優勢,便迅速建造百餘艘艦船,船上備有新裝置──接舷板(兩端帶鉤的跳板)用其一端搭到敵方艦舷,將其鉤住,以便步兵跳幫同敵格鬥。這種新的戰術,彌補瞭羅馬軍隊不習水戰的弱點。公元前260年,羅馬艦隊在執政官G.杜伊利烏斯率領下,在米拉海角(西西裡北岸)與迦太基艦隊展開激戰,首次取得海戰勝利。公元前256年,羅馬決定派兩名執政官率艦隊遠征迦太基本土。途中與迦太基艦隊遭遇,再度獲勝。羅馬軍隊在北非順利登陸,初亦取勝。在撤退一批軍隊後,迦太基人乘機反攻,羅馬軍力單薄,大部被殲,執政官M.A.雷古盧斯被俘(後被殺)。此番遠征以羅馬人失敗告終。此後,戰爭又延續10餘年,仍膠著於西西裡一帶。迦太基將軍哈米爾卡·巴卡堅守幾個據點。羅馬又傾力造艦,於公元前241年在西西裡以西的埃加迪群島附近打敗迦太基海軍。迦太基被迫簽訂和約:放棄西西裡島及其與意大利之間的各島嶼,10年內向羅馬償付賠款3200塔蘭特。羅馬取得第一次佈匿戰爭的勝利,從而掌握瞭地中海西部的制海權。

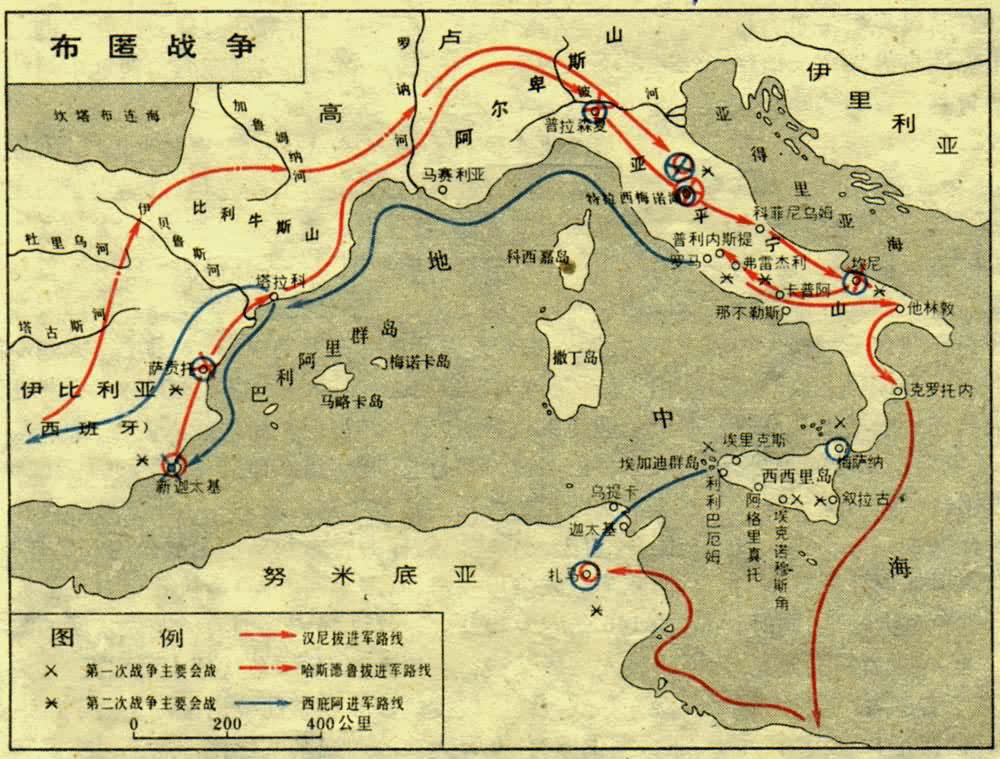

佈匿戰爭

佈匿戰爭

第二次佈匿戰爭(公元前218~前201) 第一次戰爭後,羅馬與迦太基的矛盾依然存在且日益激化。羅馬軍隊乘勢於公元前238年攻占迦太基屬地撒丁島和科西嘉島,步步進逼。迦太基人認為,要打敗勁敵羅馬,上策是把戰爭引向意大利境內。公元前237年,迦太基將軍哈米爾卡·巴卡(攜幼子漢尼拔)率軍渡海侵入西班牙東南沿海地區。迦太基人以此為基地,發展經濟、擴建軍隊,並興建新迦太基城,作為政治軍事中心,準備向羅馬復仇。公元前221年漢尼拔就任軍事統帥。公元前219年,迦太基奪取瞭與羅馬結盟的西班牙城市薩貢托。公元前218年春,羅馬向迦太基宣戰。羅馬本來計劃兵分兩路,一路由執政官T.森普羅尼烏斯率領,經西西裡進攻迦太基本土;另一路由執政官P.C.西庇阿(大西庇阿之父)率領,登陸西班牙,牽制漢尼拔。但漢尼拔先發制人,率步騎精兵約6萬人及戰象數十頭,毅然進軍意大利。行軍5個月,沿途克服重重天險和高盧(今法國)部落的抵抗,同年秋,他以驚人的膽略越過阿爾卑斯山,但兵力損失嚴重。漢尼拔在意大利北部波河谷地的突然出現,使羅馬人大為震驚,被迫倉促部署防禦,在本土應戰。漢尼拔與羅馬之敵山南高盧人結盟,補充大批人馬裝備,在提契諾河和特雷比亞河地區,首挫羅馬軍。公元前217年春,羅馬軍隊退守中部意大利,但漢尼拔出其不意地繞過羅馬軍防地,通過難行的托斯卡納沼澤地帶,走上通往羅馬首都的大道。同年6月,一支跟蹤的羅馬軍隊在特拉西梅諾湖畔陷入漢尼拔的埋伏。羅馬執政官G.弗拉米尼未經偵察,即率4個軍團(2~3萬人)進入狹窄的谷地。漢尼拔突然發起攻擊,羅馬軍倉皇應戰,幾乎全部被殲,弗拉米尼戰死,迦太基損失僅千餘人。

坎尼之戰 特拉西梅諾湖之戰後,羅馬國傢處於緊急狀態,任命Q.費邊為獨裁官,采取遷延戰術,避免正面交戰,旋遭速決派反對,費邊去職。漢尼拔雖打開通向羅馬城的大道,但他沒有直接向首都進軍,而是越過亞平寧山脈折向東南,他一路上大力鼓動羅馬同盟者叛離羅馬,同時,相機與羅馬軍展開決戰。羅馬也在準備進行大規模會戰,急於把漢尼拔趕出意大利。公元前216年8月,漢尼拔誘使羅馬軍進入意大利東南部阿普利亞境內奧凡托河下派的坎尼,進行瞭一次著名的會戰。漢尼拔率步兵4萬,騎兵1萬;羅馬兩執政官馬其頓的L.A.保羅斯和G.T.瓦羅率步兵8萬,騎兵6000。羅馬軍團列成綿密的、縱深達48列的戰鬥隊形,企圖以密集的步兵對迦太基戰鬥隊形的中央實施強攻,而在兩翼隻配備瞭力量薄弱的騎兵分隊。漢尼拔配置在中央的是縱深不大但穩固而靈活的步兵橫隊,其兩翼則配置著強有力的騎兵隊和步兵隊。雙方幾乎同時發起進攻,當羅馬步兵主力開始突擊時,迦太基正面中央的步兵主動後撤;此時迦太基騎兵乘勢猛攻羅馬軍隊的兩翼,形成嚴密包圍之勢。陷入重圍的羅馬軍一片混亂,失去瞭戰鬥力;漢尼拔利用有利地形,並充分發揮其軍事才能,經激戰,羅馬軍大部分陣亡和被俘,保羅斯戰死,瓦羅僅以身免。迦太基軍損失約6000人。坎尼會戰創造瞭以劣勢兵力圍殲優勢之敵的范例。此役給羅馬以極大震動,意大利的一些城市以及西西裡、撒丁島和西班牙等地,都出現倒向迦太基的趨勢。羅馬眾叛親離陷於困境,采取瞭各種應急措施,甚至購買奴隸以擴充兵源。

迦太基軍攻擊被圍的羅馬軍(油畫)

迦太基軍攻擊被圍的羅馬軍(油畫)

坎尼之戰雖使羅馬人遭到慘敗,但他們並沒有喪失信心和勇氣。元老院決意積蓄實力,避免重大犧牲;同時,對叛亂的同盟者施以懲罰,以防止其他同盟者起而效尤。公元前212年,羅馬軍包圍叛離大城卡普阿,漢尼拔為解卡普阿之圍曾佯攻羅馬城,羅馬人聞“漢尼拔在門口”而驚恐萬狀。但羅馬軍仍繼續圍攻卡普阿,不久攻克該城並予以殘酷報復;後又攻占叛離的西西裡島大城敘拉古,大量居民被殺(包括阿基米得)。經過五年(公元前215~前210)的努力,羅馬逐步恢復瞭元氣,並日益取得戰爭的主動權。公元前210年,羅馬選派年輕的普佈利烏斯·科爾內利烏斯·西庇阿·阿非利加努斯(大西庇阿)為西班牙駐軍指揮官。次年大西庇阿攻占迦太基人在西班牙的主要基地──新迦太基城。公元前206年,羅馬征服瞭西班牙東部地區。迦太基的權貴因疑忌漢尼拔權重而不予援助。公元前207年漢尼拔之弟哈斯德魯拔又一次由西班牙越過阿爾卑斯山向意大利進軍,企圖支援陷入困境的漢尼拔,次年部隊行至意大利北部的梅陶魯斯河,被羅馬軍全殲。至此,漢尼拔獨處意大利南部一隅,處於守勢。公元前204年,大西庇阿率軍3萬在迦太基本土的烏提卡附近登陸,漢尼拔奉召從海路回國。公元前202年,在迦太基西南的紮馬之戰中,大西庇阿大體上采用漢尼拔在坎尼會戰中所運用的戰術,並獲得努米底亞(迦太基西鄰)國王騎兵隊之助,終於打敗漢尼拔。迦太基無力再戰,隻得向羅馬求和。公元前201年,迦太基人被迫接受苛刻條約,規定:迦太基放棄一切海外領地,隻留10艘艦船,其餘船隻均交與羅馬;50年內向羅馬交付賠款1萬塔蘭特,未經羅馬允許不得對外宣戰。從此,迦太基喪失瞭奴隸制強國的地位,而羅馬則成為西地中海的霸主。

第三次佈匿戰爭(公元前149~前146) 第二次戰爭後,迦太基在經濟上仍有復蘇發展之勢。羅馬為瞭防止迦太基人重新崛起,蓄意徹底消滅迦太基。當迦太基以武力反抗親羅馬的努米底亞國王侵占其沿海地區時,羅馬以違背前訂條約為借口,於公元前149年悍然向迦太基宣戰。迦太基人無力抵抗而向羅馬求和。羅馬要迦太基交出人質和所有武器,當迦太基人實現羅馬的條件時,羅馬又無理要求毀掉迦太基城,迫使其居民遷入內地。迦太基人不甘亡國被迫實行總動員,重新建立軍隊,頑強抵禦3年。頭兩年,羅馬人包圍瞭迦太基城,由於該城防禦堅固,一直無法攻克。後任命普佈利烏斯·科爾內利烏斯·西庇阿·埃米裡安努斯(即小西庇阿)為執政官,於公元前146年春發起總攻,終以強大兵力突破迦太基城的防禦。入城後又進行一周激烈交戰,迦太基人頑強抵抗,婦女亦參戰,終因極度饑餓和疲憊而被迫投降。戰爭結束後,據說原有60萬人口的迦太基城已化作焦土。按羅馬元老院決定,把迦太基城殘存居民賣為奴隸,並在這裡設立瞭羅馬的“阿非利加省”。從此,作為獨立國傢的迦太基不復存在。“第三次佈匿戰爭未必算作戰爭,這隻不過是一次最強的一方以十倍優勢的力量對最弱的一方的征服”(恩格斯:《英國-Ⅰ》,《馬克思恩格斯全集》中文版第8卷,第231~232頁)。

佈匿戰爭在古代軍事學術發展史上顯示瞭一個新的高峰。陸上強國羅馬為戰勝海上強國迦太基而建立瞭海軍;迦太基統帥漢尼拔在不擁有制海權的情況下,從陸上翻越天險阿爾卑斯山深入羅馬腹地,這是影響戰局的兩大戰略決策。漢尼拔以劣勢兵力圍殲優勢之敵和羅馬海軍所采取的接舷戰,是戰術史上的創新。