封建主憑藉土地佔有及超經濟強制等權力形成的剝削農民的實體。莊園可有廣義和狹義之分。廣義的莊園和領地的概念相似;狹義的莊園指封建主用勞役地租剝削依附農民,並獨立進行經營及核算的一個地段。中國學者對莊園的理解多屬後者。

狹義的莊園 莊園的耕地分為領主自營地和農民份地兩部分。領主自營地由莊園中的依附農民每週用3~4天自帶工具,無償耕作,其收穫全歸莊園主。這是勞役地租的表現形式(見見彩圖)。各戶農民小塊份地上的收獲則歸他們自己支配。當莊園的范圍和農業村落相一致時(這類莊園在全體中屬少數),莊園經濟還包括原屬於本村的草地、牧場、池塘、森林等公共土地上的收入,封建主在莊園裡建有住宅、教堂、磨坊、馬廄、倉庫等設施,有的大莊園還有一些手工業作坊及專職手工業者。一個大封建主往往擁有若幹個莊園,莊園設總管、管傢等,監督依附農和奴仆的勞役,負責莊園的收支、勞力支配、物資保管等。各莊園統由總管負責,各管傢須定期向總管報告經營情況。大封建主的莊園多散處各地,每個莊園負責供應其傢屬、隨從一定時日的生活所需。由於封建社會早期運輸困難,封建主多巡行各莊園就食。

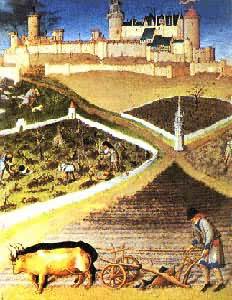

歐洲中世紀耕作圖

歐洲中世紀耕作圖

莊園中的勞動者,有少數奴隸(9世紀後逐漸消失)及臨時雇工,但主要是各種不同身份的依附農民,尤以農奴占大多數。第三類是半自由民,其地位介於農奴和奴隸之間,份地世襲使用。莊園主對各種依附農民有不同的人身奴役及司法權力,可以利用莊園法庭(一般由總管主持)審判農民並收取罰金,也可以根據本莊園的習慣向農民征收各種實物及貨幣等,這些成為莊園主收入的重要來源。

封建莊園是自給自足的自然經濟單位,莊園內的一切生產都是為瞭供應領主消費和依附農民及其傢庭的生活需要,隻有莊園不能生產的如鹽、鐵等,才從行商手中購取。

典型的莊園主要分佈在盧瓦爾河以北的法國和英格蘭。法國南部、德意志、意大利等地的情況則很不同,有的領主自營地主要由奴隸耕作,沒有農民份地;有的是由遠離莊園中心的依附農民耕種小塊土地,向領主交納實物租;也有的是自由身份的農民佃種封建主的土地,納實物或貨幣租。莊園經濟的興盛時期約在9~13世紀。它的形成大約和生產力低下有關。12和13世紀,由於生產力發展以及商品貨幣關系的影響,已不斷發生莊園自營地縮減、勞役地租改為實物地租或貨幣地租等現象。但也有不少地方,特別是大修道院所屬莊園反而擴大自營地,加強勞役地租剝削。14世紀起西歐經濟變化劇烈,莊園主紛紛放棄自營地,貨幣地租流行,農奴也通過各種途徑取得人身自由,勞役制莊園趨向瓦解。(見西歐農奴制)

廣義的莊園 是指封建主結合其領地形成的剝削農民的實體。封建主對其領地並非都具有所有權,對有些地方往往隻有管轄權。但他可以根據這些權力(如殘餘的國傢行政權力,或對某些農民的人身奴役權力等)向農民收取捐稅,征發勞役等。西方學者亦稱這種實體為莊園。