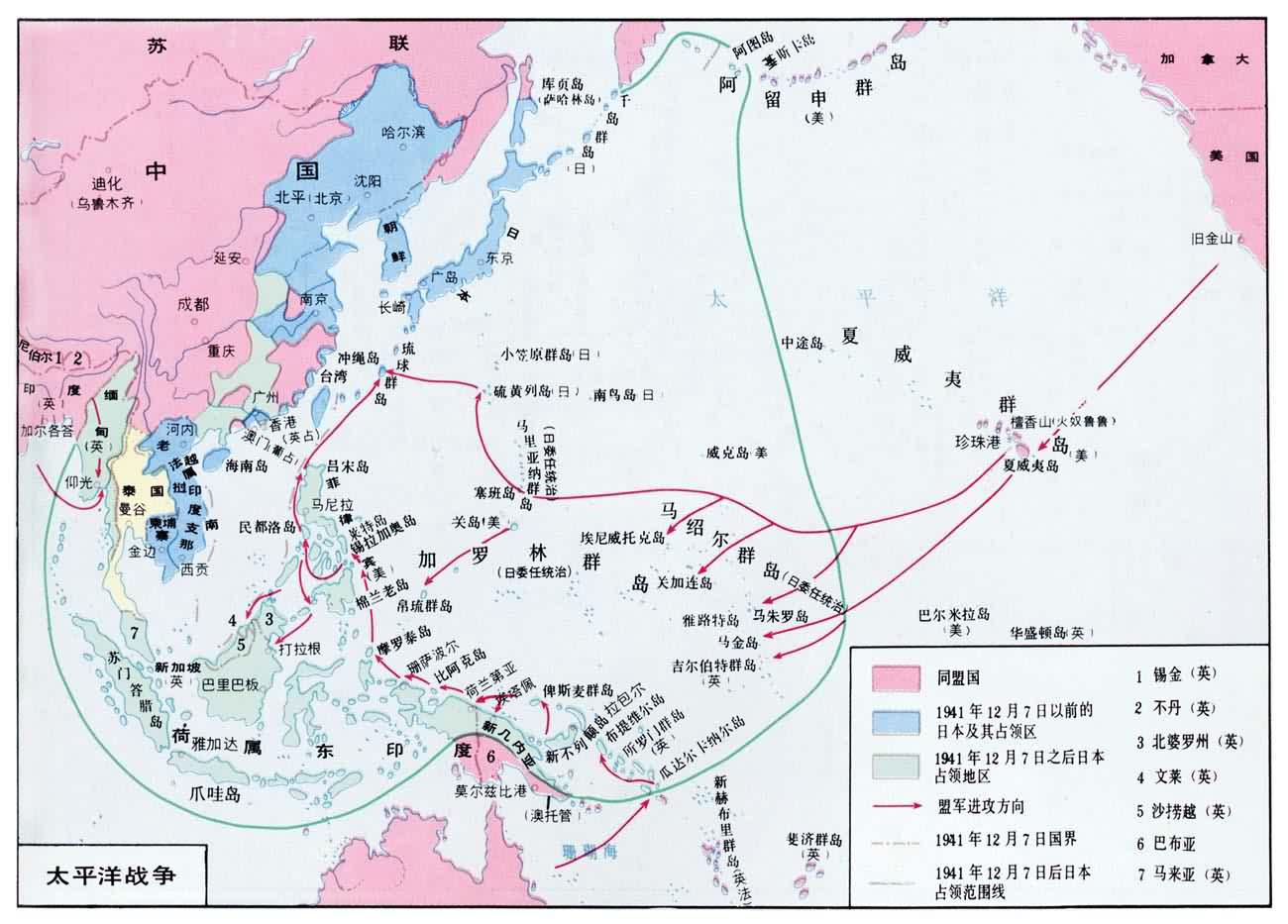

第二次世界大戰 期間日本法西斯發動的侵略戰爭,這場戰爭以日本為一方,以美國、英國、荷蘭、澳大利亞、新西蘭以及亞洲和太平洋地區反法西斯聯盟各國為一方,是第二次世界大戰的重要組成部分。(見彩圖)

太平洋戰爭

太平洋戰爭

歷史背景 1938年日本侵略中國的戰爭進入相持階段,日本軍國主義者在中國戰場已走投無路。由於經濟危機的打擊以及長期侵略戰爭的龐大軍費開支,日本在經濟上也陷於困境。與此同時,日本和美國爭奪亞洲及太平洋霸權的鬥爭日趨表面化。為瞭實現獨霸東亞、爭霸世界的野心,日本統治集團早在1936年就確定瞭南北並進的國策方針。但向蘇聯兩次軍事挑釁(1938年的張鼓峰事件和1939年的諾蒙坎事件)均遭失敗,蘇德互不侵犯條約的簽訂(1939年8月)對其北進政策也是一個嚴重打擊。於是,日本暫停北進計劃,並於1941年4月與蘇聯訂立蘇日中立條約。為瞭在長期侵華戰爭中尋找出路,切斷中國外援物資的運輸線;同時為瞭奪取東南亞的豐富石油資源和其他戰略物資,日本軍國主義者急於南進。1940年,歐洲戰場形勢發生重大變化,德國侵占西歐,荷蘭、法國相繼投降。在遠東,英、法、荷的力量薄弱;美國又忙於支援西歐盟國的抗德戰爭,無力東顧。日本軍國主義認為,這是南進千載難逢的好機會。同年,近衛內閣拋出“大東亞共榮圈”計劃,妄圖建立一個包括中國、朝鮮以及東亞全區,進而包括大洋洲在內的日本殖民大帝國。1940年9月,《德、意、日三國同盟條約》在柏林簽字。1941年4月日美談判開始前後,日本陸續占領整個印度支那,使之成為戰略物資供應基地和南進跳板,這進一步加劇瞭美日間的矛盾。1941年6 月德國進攻蘇聯。面對新的形勢,日本統治集團決定在準備對蘇戰爭的同時,同美、英一戰。10月18日,主戰派東條英機內閣成立。12月1日禦前會議決定向美、英、荷開戰。8日凌晨(日本時間8日3時20分,夏威夷時間7日7時50分),日軍在聯合艦隊司令山本五十六指揮下,偷襲美國在太平洋最大的海空軍基地-夏威夷群島的珍珠港。同日,美、英對日宣戰,太平洋戰爭爆發。(見彩圖)

被日本機炸中的美國海軍“亞利桑那”號戰列艦(1941年12月8日)

被日本機炸中的美國海軍“亞利桑那”號戰列艦(1941年12月8日)

日軍偷襲珍珠港

日軍偷襲珍珠港

戰爭經過 1941年12月8日黎明,日本出動飛機約360 架、軍艦55艘,由南雲忠一率領,連續兩次猛襲珍珠港的美國軍艦和機場,擊沉、擊傷軍艦19艘,其中有戰列艦8艘,擊毀、擊傷飛機200餘架。美軍猝不及防,太平洋艦隊主力幾乎全被摧毀,死傷3000多人。同時,由寺內壽一指揮的日本南方軍,分兵數路進攻香港、馬來亞、菲律賓、印度尼西亞和緬甸。當時美國海軍在這一地區的實力比日本稍強,雙方陸空軍實力大致相當;但日軍的進攻很少遇到頑強抵抗,隻用3個月時間就摧毀並占領瞭盟軍在上述地區除緬甸外的所有重要據點。日軍還向盟國在太平洋中部和南部的一些戰略島嶼,如關島、威克島、俾斯麥群島,新不列顛島等地進攻,達到瞭建立空軍前進基地的目的。

由於日本軍國主義發動的太平洋戰爭-即所謂“大東亞聖戰”,是非正義的野蠻的侵略戰爭,因而遭到國內外人民的強烈反對,加之日本資源貧乏,在科技和生產力等方面也比美英落後,經不起戰爭的消耗。因此,開戰不久雙方軍事實力對比就發生瞭不利於日本的變化,日軍由開戰初期的局部優勢逐漸轉為劣勢。

1942年5~6月,日本為瞭切斷美國和澳大利亞的聯系,相繼進攻所羅門群島和東部新幾內亞以及中途島。在珊瑚海海戰(5月7~8日)、中途島海戰(6月4~5日)中,日方損失慘重。同年8月7日,美軍開始局部反攻,在所羅門群島的瓜達爾卡納爾島登陸,展開瞭長期的爭奪戰。因美方掌握瞭制空和制海權,日軍連受重創,殘兵被迫於1943年2月從該島撤走。當時,蘇軍已贏得斯大林格勒戰役大捷,世界人民反法西斯戰爭達到決定性的轉折點。這使日本帝國主義陷於進退維谷的境地,隻得縮短防線;美方也需要時間擴充海空軍力量。故瓜島戰役之後,戰況較為沉寂,美軍在太平洋隻展開瞭有限的進攻(如1943年5月奪回阿留申群島中的阿圖島);日軍雖進行反撲,但徒勞無功。同年4月,日本海軍主帥山本五十六被美機伏擊斃命。1943年11月盟軍(包括美軍、澳大利亞軍、新西蘭軍和加拿大軍)開始大反攻。裝備精良、兵力雄厚的盟軍分兵兩路,分別由C.W.尼米茲和D.麥克阿瑟指揮,從中太平洋和西南太平洋向日占領區進攻。1944年春夏間,美國先後奪取由日本委任統治的馬紹爾、加羅林和馬裡亞納3群島,日本海空軍力喪失殆盡。1945年1月美軍在呂宋島登陸,2月占領馬尼拉。同年3~6月,美軍占領硫黃島和沖繩,迫近日本本土 (見彩圖)。5月,德國無條件投降。日本法西斯陷入孤立無援、瀕於全面崩潰的絕境。為瞭保住本土和朝鮮,日本進行瞭空前的戰爭大動員,叫嚷“本土決戰”。7月26日中美英三國政府首腦發表《波茨坦公告》,促令日本無條件投降。日本統治集團擔心天皇制國體不能保存,拒絕接受。8月6日和9日美國把僅有的兩顆原子彈投在廣島和長崎,造成居民大量傷亡。8月8日蘇聯對日宣戰,出動157萬大軍、3400多架飛機、5500多輛坦克,在由A.M.華西列夫斯基為總司令的遠東總司令部統一指揮下,分兵三路向中國東北挺進。9日蘇軍對日本關東軍發起總攻擊。10日蒙古人民共和國對日宣戰。與此同時,中國共產黨領導下的八路軍、新四軍以及其他抗日武裝力量,向日軍展開瞭全面反攻。日本陸軍主力關東軍迅即被消滅。由於勢窮力竭,日本被迫於8月15日宣佈投降。9月2日在美國軍艦“密蘇裡”號上舉行簽降儀式。反法西斯聯盟各國取得瞭太平洋戰爭的最後勝利。

美國海軍陸戰隊在硫黃島升起國旗(1945年2月23日)

美國海軍陸戰隊在硫黃島升起國旗(1945年2月23日)

美軍在瓜達爾卡納爾島登陸(1943)

美軍在瓜達爾卡納爾島登陸(1943)

日本神風突擊隊隊員

日本神風突擊隊隊員

太平洋戰爭期間,日本軍國主義在國內的恐怖統治和橫征暴斂,把日本變成瞭一座軍事牢獄和饑餓地獄。勞動人民厭戰情緒和反戰反法西斯運動日益高漲,前線日軍士氣普遍低落。從而構成從內部促使日本軍國主義戰敗的重要因素。日本對占領區人民政治上的壓制,經濟上的搜刮,以及燒、殺、搶、掠,激起占領區人民的反抗。菲律賓、馬來亞、印度尼西亞、越南、緬甸等地區和泰國人民,在共產黨的領導下先後建立瞭抗日民族統一戰線和人民武裝,進行遊擊戰及其他形式的抗日活動,使日本占領軍疲於奔命。在朝鮮,金日成將軍領導的人民抗日武裝也很活躍。中國人民堅持抗戰,使日軍泥足深陷,是對太平洋戰局影響深遠的重要因素之一。中國戰場消耗瞭日軍大量人力、物力,有力地牽制瞭其陸軍主力,使之無法增援太平洋前線。1944年春,日本為預防本土與東南亞前線的海上聯絡被切斷而發動“打通大陸作戰”,由於中國軍民的抗擊未能達到目的,反而加速瞭華北、華中日占領區的瓦解。同年日本從緬北進犯印度英帕爾的軍事冒險,也因中國遠征軍協同盟軍作戰而歸於失敗。