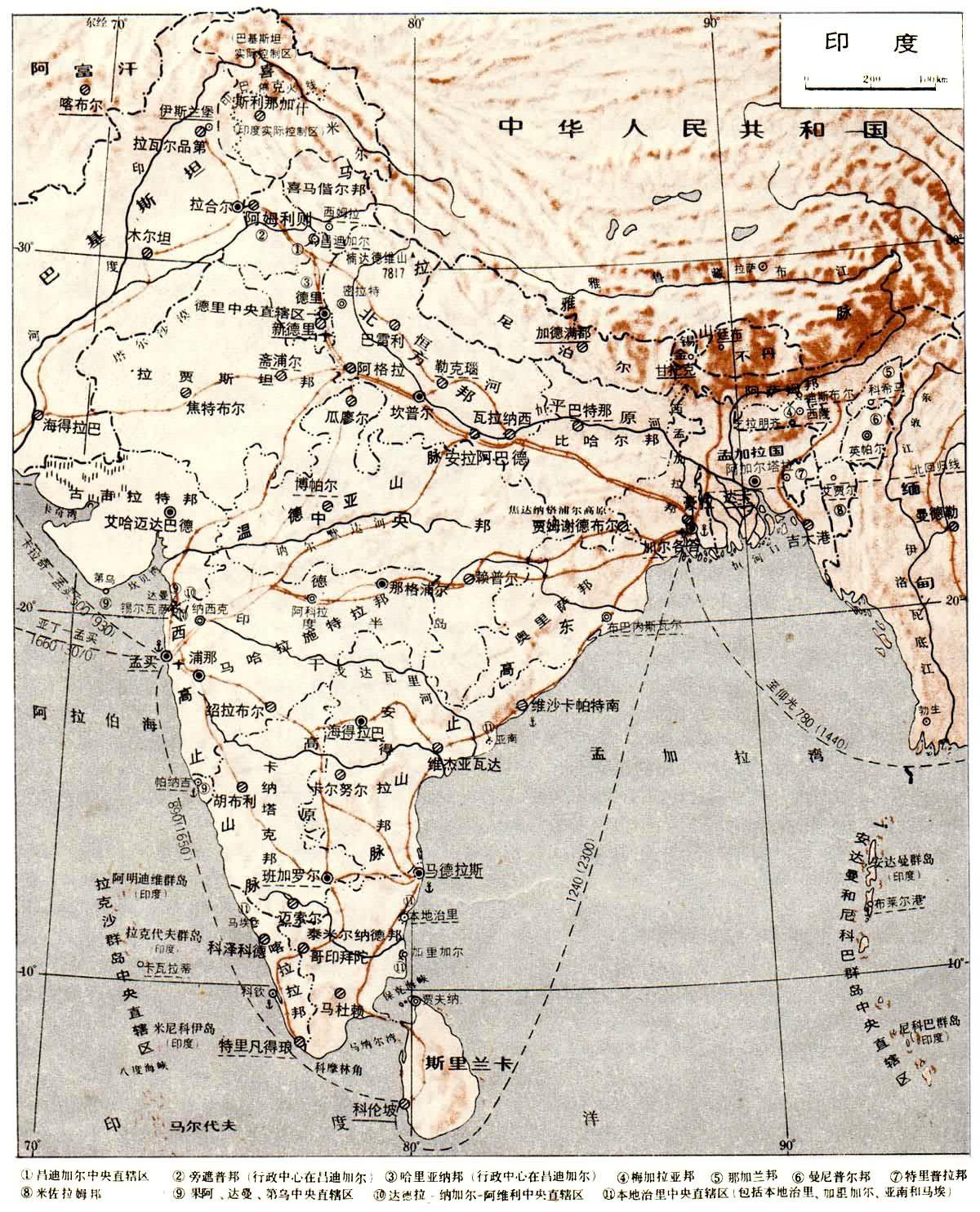

又稱婆羅多。亞洲南部國傢。與中國、緬甸、孟加拉、不丹、錫金、尼泊爾、巴基斯坦接壤,東南隔保克海峽與斯裡蘭卡相望。東瀕孟加拉灣,西臨阿拉伯海,大陸海岸線長約5600公裡。屬島有阿拉伯海的拉克代夫群島、米尼科伊島和阿明迪維群島,孟加拉灣的安達曼群島和尼科巴群島。面積297.47萬平方公裡,人口約73054.0萬(1984)。首都新德裡。

全國劃分為22個邦和6個中央直轄區。此外,印度把與巴基斯坦有爭議的查漠和克什米爾同中國國的阿克賽欽地區合稱為“查謨和克什米爾邦”;把中印邊界東段“麥克馬洪線”以南歷來屬於中國目前被其非法侵占的約9萬平方公裡地區稱“阿魯納恰爾邦”;把1975年被其吞並的錫金國列為“錫金邦”。

自然地理 地形 以平原和臺地緩丘為主,平原占國土面積43%,海拔300~900米的臺地緩丘占27.7%。大致分為北部山地、中部平原和南部高原3個地形區。

北部山地為第三紀褶皺山系,屬喜馬拉雅山脈。山勢高峻,海拔5500~6000米,雪線以上的高峰甚多,楠達德維山海拔7817米,為印度最高峰。山脈南緣為小喜馬拉雅山脈和西瓦利克山脈,前者平均海拔2000~3000米,後者800~12000米,自北向南呈階梯狀遞降,直抵印度大平原。此外,在東北與緬甸接壤地帶的那加丘陵與佈拉馬普特拉河之間,為海拔約1500~2000米的西隆高原,是印度古陸的一部分。

中部平原屬印度河-恒河平原。橫亙於北部山地與南部半島之間,東西長2000多公裡,南北寬約240~500公裡,是世界著名大平原之一。平原分東西兩部分,東部為恒河平原,系恒河與佈拉馬普特拉河沖積而成,地勢開闊低平,沖積層深厚,大部分在印度境內。西部為印度河平原的一部分,除旁遮普外,大部分為塔爾沙漠所覆蓋。平原開發歷史悠久,人口稠密,交通發達,是全國工農業最發達地區。(見彩圖)

印度恒河平原秋色

印度恒河平原秋色

南部為德幹高原。北起恒河平原南緣,南至半島南端,從西南向東北緩傾,為一久經侵蝕的古陸塊。高原西緣為西高止山脈,南北延伸達1500公裡,海拔1000~1500米。東坡緩傾,與高原相連;西坡陡峭,逼近阿拉伯海岸,沿岸有狹長的海岸平原,為石質海岸,平直少曲折,稱馬拉巴爾海岸。高原東緣為東高止山脈,是南北延伸的斷續低丘,海拔僅500~600米。沿孟加拉灣的海岸平原寬度約100公裡左右,多沙質海岸,較平直且多沼澤,稱科羅曼德爾海岸。由於長期侵蝕,高原地面多呈現為桌狀山或平頂山,高度多在300~800米之間。地質史上曾經發生多次升降和斷裂,形成許多地壘和地溝,如訥爾默達地溝、達佈蒂地溝等。高原東北部和南部地勢平緩,古老地層出露較多,富煤、鐵、錳、鉻、雲母、金、鋁土等礦。

氣候 大部分地區屬典型的熱帶季風氣候。北有高大的喜馬拉雅山脈為屏障,阻擋寒冷氣團的南侵,南部半島伸向印度洋,深受熱帶氣團的影響,因而其年平均氣溫要比同緯度的其他地區高3~8℃。除高山地區外,各地年平均氣溫都在24~27℃之間。全國有3/4的地區,絕對最低溫度均在0℃以上,平均年降水量1134毫米。但區域差異較大,西北部為幹燥區,年降水量不足500毫米,其中塔爾沙漠地區不足100毫米;其他大部分地區均在1000~2000毫米之間,沿海地帶及東北部喜馬拉雅山南麓超過2000毫米;阿薩姆邦的乞拉朋齊,平均年降水量11437毫米,是世界降水量最多的地區之一。

隨著季風的消長轉換,全年可分幹季和雨季。10月至翌年5月為幹季,其間10~12月,因熱赤道南移,西南季風退縮,降水停止,氣溫稍有回升,為季風退縮季;1~2月為涼季,恒河流域吹西北風,印度河流域吹東北風,天氣晴朗而涼爽,20℃等溫線橫貫印度半島北部,除高山外北部各地氣溫均在10℃以上,這時全國絕大部分地區幹燥少雨,但半島南端沿海地帶因風向及地形影響,仍有一定降水,西北部受西方氣旋的影響,也有少量降水;3~5月為熱季,由於太陽逐漸直射,且雨季尚未來臨,氣溫迅速升高,既幹又熱,各地月平均氣溫可達30℃以上,其中塔爾沙漠最高氣溫達50℃以上,成為世界最熱地區之一,僅西南沿海的迎風坡有稱為“杧果雨”的降水和阿薩姆一帶有熱雷雨。6~9月是雨季,此時南半球的東南信風越過赤道轉為西南季風,風勢強烈,飽含水氣,席卷印度半島,除西北部外,全國普降大雨,常占年降水量的70~90%。此時,大部分地區氣溫為27~28℃。

雨季豐富的降水有利於農作物生長,惟西南季風來臨的遲早與強弱有很大的年際、月際變化,降水變率大,西北地區可超過30%甚至40%,德幹高原約為20~30%,東北部與東南沿海變率最小,也達15%。同一地區的雨量月變率有時相差20倍,常造成嚴重的水澇或旱災。此外,在西南季風與東北季風交替時期,孟加拉灣一帶常有熱帶氣旋活動,沿岸各地常受熱帶風暴襲擊。

水系 主要屬熱帶季風型河流,按補給來源不同可分為喜馬拉雅山區型和德幹高原型兩類。前者主要有恒河與佈拉馬普特拉河等,均發源於喜馬拉雅山的南麓或北麓,流經中部平原,註入孟加拉灣,以夏季季風降雨補給為主,高山冰雪融水為輔,水量較大。3~5月因冰雪融化而上漲,6~9月因季風雨水位最高。上遊具有山地河流特性,河道陜窄,比降大,水勢湍急,富水力資源;中、下遊河谷寬廣,水流平緩,並多支流,利於航行和灌溉。德幹高原型河流,多發源於西高止山,東流註入孟加拉灣,流程一般較短,水源全由雨季降水供給,河流水位具有明顯的季節性,主要有默哈訥迪河、戈達瓦裡河、克裡希納河等;另有訥爾默達河發源於東部高原,註入阿拉伯海等。

土壤 類型復雜,主要有磚紅壤性紅壤和紅壤、熱帶黑土以及磚紅壤等。磚紅壤性紅壤和紅壤是熱帶季風氣候條件下的地帶性土壤,由結晶巖和變質巖母質發育而成,主要分佈在印度半島南部、東南部和東北部,面積約50多萬平方公裡,土層厚薄不一,具有多孔易碎的結構,缺乏氮、磷、鉀和有機質,可灌溉地區能種植多種作物。在幹季較長地區分佈有紅棕色土。黑土屬於熱帶黑鈣土類型,系在半幹旱的氣候條件下,由德幹熔巖風化發育而成,主要分佈在馬哈拉特施特拉邦、北方邦中部和西部、奧裡薩邦南部、安得拉邦南部和沿海地區,面積約52萬平方公裡。土壤色澤有深黑、灰黑和栗色等,一般富於鉀、鈣、鋁和碳酸鎂,但缺乏氮、磷和有機質。河谷地帶和低地分佈的黑土,色澤深、土層厚、肥力高,具有良好團粒結構,適於棉花種植,有“黑棉土”之稱。磚紅壤分佈在半島西岸和恒河、佈拉馬普特拉河下遊一帶。

在恒河平原、阿拉伯海和孟加拉灣沿岸平原及其地河谷低地等地區所形成的沖積土,面積達77萬平方公裡,是印度最重要的農業土壤,全國50%的農業耕作於此。

植被 自然植物區系古老,種類繁多,估計達3萬多種。由於德幹高原成陸甚早,古地理環境有利於植物生長,全國大部分地區未受冰川影響,某些古老植物如娑羅雙樹等得以保存。自然植被以熱帶季風林、熱帶稀樹草原為主。熱帶季風林主要分佈在德幹高原東部和北部山麓地帶,主要有娑羅雙樹、柚木、檀木和棕櫚等。在降水豐富的西高止山西側和阿薩姆谷地等地區是熱帶雨林區,樹木高大,樹冠茂密,以鐵力木、花梨木等硬木為多。沿海沼澤帶則有紅樹林。德幹高原內部和西北部半幹燥區是灌木叢和草原區。塔爾沙漠及其周圍地區則是荒漠與半荒漠區,自然植物最為貧乏。在喜馬偕爾邦和北方邦北部的喜馬拉雅山區,植被呈現從山麓森林至高山苔原的垂直分異,大致海拔1200~3000米為闊葉林和針葉林,3000米以上為高山草地。平原地區的自然植被早已砍伐殆盡。森林面積約占國土面積25%,主要分佈在北部山地。德幹高原僅有疏林、灌木叢和薩瓦納群落(稀樹草原)。

動物 動物界屬於印度-馬來亞區系。隨著自然植被的破壞,森林面積縮減,加之漫無節制的捕獵,野生動物已逐漸減少,若幹稀有動物如印度豹、亞洲獅、克什米爾鹿等已瀕絕種。為此,政府已采取保護措施,在全國設置瞭47處禁獵區、保留地和國傢公園,其中著名的有古吉拉特邦的吉爾森林(保護亞洲獅)、阿薩姆邦的加濟蘭加和西孟加拉邦的賈爾德帕拉禁獵區(保護印度犀牛)等。

居民 人口僅次於中國,居世界第二位。1950年為3.55億,迄80年代,30年間約增加一倍。60年代自然增長率平均為25.7‰,70年代末為20.4‰,屬世界高增長率國傢。經濟活動人口以第一產業為主,70年代末占72.6%,第二、三產業分別為10.7%和16.7%。年齡構成屬年輕型,1982年15歲以下人口占總人口的40%,65歲以上僅占3%。人口密度平均每平方公裡245人(1984),屬世界人口高密度區。40%的人口集中在恒河平原,其中孟加拉平原平均每平方公裡達300~500人,北部和德幹高原的大部分,每平方公裡50~100人,喜馬拉雅山區在25人以下。城市人口增長較慢。1901年城市人口占總人口10.9%,1982年亦僅占22%,低於世界和亞洲平均比率。百萬人口以上的城市有12個(1981),其中加爾各答、孟買、德裡(包括新德裡)和馬德拉斯都是400萬以上人口的大都市。

印度為多民族國傢。約在公元前3000年前,達羅毗荼人就居住在這裡。此後,習慣上稱之為雅利安人的遊牧部落從西北部遷入;以後又有波斯人、大月氏人、籘噠人等陸續從西北部進入,形成瞭印度民族的復雜現象。全國現有幾百個民族和部族,其中印度斯坦族人數最多,約占全國人口46.3%,主要分佈在北方邦、旁遮普邦、比哈爾邦、拉賈斯坦邦和中央邦等地;次為泰盧固族、馬拉地族、泰米爾族、古吉拉特族、坎拿他族、馬拉雅拉姆族、奧裡雅族、旁遮普族等,人口均超過1000萬。

全國現有語言和方言1652種,分屬四大語系:印歐語系、達羅毗荼語系、漢藏語系、孟達(南亞)語系。其中使用人數超過1000萬的有15種,並被憲法列為主要語言,使用人數占總人口91%的印地語為官方用語。

宗教對印度社會有深刻的影響。印度教、佛教、耆那教和錫克教都起源於此。印度教(又稱新婆羅門教)信徒占全國人口80%以上。佛教和耆那教13世紀前流行於印度,後衰落。目前耆那教僅在古吉拉特邦和拉賈斯坦邦有少量信徒。佛教則僅在東北部有少量流行。錫克教流行於旁遮普邦、哈裡亞那邦和德裡。伊斯蘭教信徒居全國第二位(占人口11%),主要流行於查謨和克什米爾地區,以及阿薩姆、西孟加拉、喀拉拉和比哈爾等邦。基督教(占人口的3%)流行於那加蘭邦和米佐拉姆中央直轄區。還有少數人信奉猶太教和瑣羅亞斯德教(即波斯教)。

社會結構中的一個重要特點是尚存在著等級森嚴的種姓制度(梵語為瓦爾納)。印度的種姓制度由來已久,在雅利安人最早的宗教典籍《梨俱吠陀》中,就出現瞭4個最初的種姓,即婆羅門(僧侶)、剎帝利(貴族和武士)、吠舍(平民)、首陀羅(奴隸)4個等級。以後又演變為三大等級,即大體由原來的婆羅門、剎帝利和吠舍所組成的高級種姓;由原首陀羅組成的低等種姓;第三等級是一些沒有種姓身份的“賤民”,社會地位最低,即所謂不可接觸者,為數竟近1億人,約占全國人口總數1/7。種姓制度的實質是階級壓迫。種姓之間,由於社會政治、經濟地位懸殊,經常引起沖突。目前在城市和較發達地區,種姓間的隔閡有所消除,但農村中仍有很大影響。

經濟開發過程 古代印度是世界古文明發祥地之一,早在公元前3000年,在印度河流域就出現瞭灌溉農業、青銅冶煉和雛型城市。公元前2000~前1500年恒河流域得到開發,前5世紀擴及南部印度。古代印度已具有相當發達的農業和手工業,冶煉和手工藝制作技術也達到很高水平。出口的精細織物、象牙、珠寶、首飾、金屬制品及香料、顏料在當時都享有盛名,並出現瞭一些古文化和手工業城鎮。公元1600年英國東印度公司開始對印度進行經濟、政治侵略,1757年印度淪為英國殖民地,成為英國工業品的傾銷市場;英國殖民主義者並在孟買和信德、旁遮普、孟加拉和馬德拉斯等地發展棉花、小麥、黃麻和花生生產,使印度又成為向英國提供農業原料的基地,原有的農業和手工業密切結合的農村公社經濟逐漸解體。19世紀下半期至20世紀初,印度又成瞭英國資本的投資場所,興修鐵路,開辦紡織廠,經營礦山、銀行和種植園(茶、咖啡),經濟重心開始移向沿海地帶,出現瞭諸如加爾各答、孟買、艾哈邁達巴德、馬德拉斯等工商業大城市。兩次世界大戰時期,印度又成為英國東方軍用物資供應地。現代工業發展較快,建立瞭燃料、原料開采基地,興辦軍火、冶金、造船等工業,從而在德幹高原內地出現瞭浦那、班加羅爾、賈姆謝德佈爾等工礦業城市。第二次世界大戰後,迫於南亞民族運動高漲,1947年英國實行印、巴分治,按居民宗教信仰將英屬印度分為印度和巴基斯坦兩個自治領,同年8月15日印度獨立,1950年1月26日成立印度共和國。

經濟地理 農業為主的國傢。獨立前,經濟受英國壟斷資本控制,加之封建剝削嚴重,廣大農村貧困落後。工業以棉紡和黃麻加工為主,其次為采礦業(煤、鐵、錳等),但主要是供輸出。此外鋼鐵、機械、化工等雖也有一定發展,但基礎薄弱。獨立後,國民經濟進行瞭一系列的改革,諸如土地改革、限制外國資本,發展國傢資本等,國民經濟有瞭較大的發展。1950~1980年間,農業生產增長1.4倍,工業增長4倍多。經濟結構發生很大變化,農業的比重下降,工業和第三產業的比重上升,成為發展中的農業-工業國。在1982年的國內生產總值中,農業占29.3%,工業占23.1%,第三產業占47.6%。許多農、礦產品產量在世界上占有一定地位,如茶葉、甘蔗、花生、粟和牛的頭數,以及鐵礦石和錳礦石產量都居世界前列。但按人口平均計算,產量和消費量還處於較低水平。1982年人均國民生產總值260美元,低於亞洲平均值。

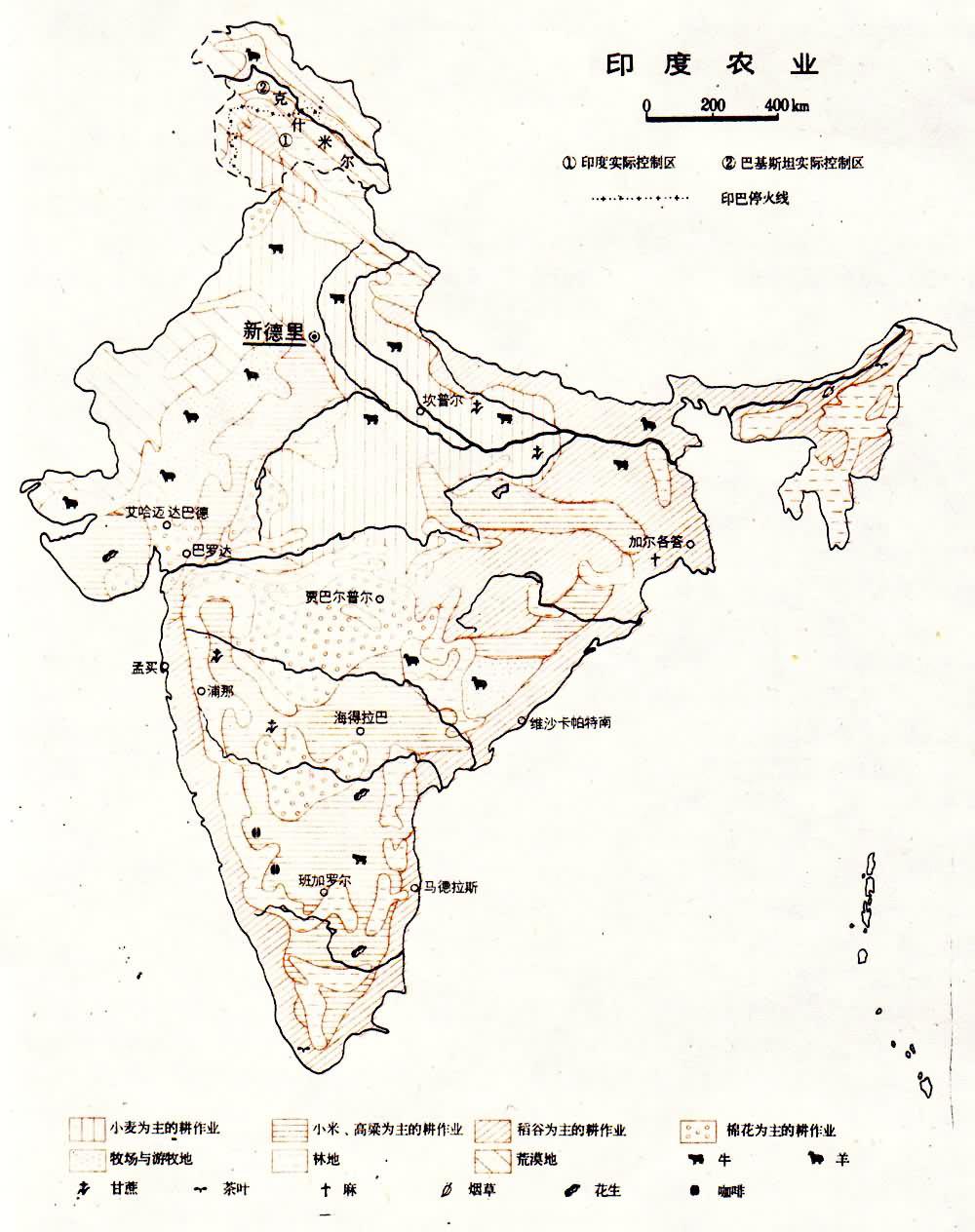

農業 農業仍是國民經濟的主體,1982年全國有62%以上的勞動力從事農業生產。農業以種植業為主,約占農業總產值的80%;次為畜牧業、漁業、林業。1966年後推行綠色革命,開展以推廣高產品種為中心的農業技術改革,糧食生產獲得較大發展,農業生產年增長率約2.7%。70年代中期以來,初步扭轉瞭糧食長期不能自給的局面,且略有出口。1980—1981年度糧食總產量約1.3億噸,人均190千克。1982—1983年度遭嚴重旱災,農業減產(1.25億噸)。1983—1984年度又躍至1.49億噸。

現有耕地1.73億公頃,墾殖指數56.7%,以恒河平原和德幹高原中部為最高(70%),居世界前列。由於長期的不合理耕作,地力日趨衰退,全國約有2/3的耕地亟需采取土壤保護措施;有近1/5的土地已處於輪流休耕狀態。此外,許多農戶仍然缺少土地。約70%的農戶隻占耕地總面積20%,其中不足2公頃的農戶占農戶總數63%。土地問題仍然是印度的重大問題。

全國農田灌溉面積已從50年代初的2256萬公頃增加到80年代初的5502萬公頃,約占全國耕地面積1/3。主要灌溉方式是渠道灌溉和井水灌溉,前者占總灌溉面積40%,主要分佈在旁遮普平原、東部沿海平原和恒河中、下遊平原。井水灌溉有管井和水井兩類,管井發展甚快,灌溉面積已占總灌溉面積30%,主要在北部平原和旁遮普平原,常與渠道結合成統一的灌溉網。水井灌溉面積占12%,主要在德幹高原西部和中部平原的甘達克地區。還有水塘灌溉,主要在德幹高原內部地區。

①糧食作物。種植面積約占總種植面積72.3%和種植業產值的55%。主要有水稻、小麥、高梁、玉米和豆類等。是世界上主要稻米生產國之一,1983—1984年度稻米產量為7070萬噸,比1950—1951年度增長3.25倍,約占世界總產量15.6%,居世界第二位。其種植面積約占糧食種植面積30%,主要分佈在孟買加拉平原和半島東西海岸平原,其中孟加拉邦、泰米爾納德邦、比哈爾邦、奧裡薩邦、安得拉邦、中央邦和北方邦合占水稻種植面積78%和總產量75%;近幾年西北平原地區,水利條件改善之處,也開始種植水稻。

小麥種植面積和產量僅次於水稻,約占糧食種植面積17%,是印度重要的冬季作物。自推行綠色革命以來,高產小麥的種植面積發展很快,產量迅速增長。1983—1984年度產量達4280萬噸,比1950—1951年度增長6.2倍,占世界第四位,有“印度綠色革命先鋒”之稱。傳統產區為北方邦、旁遮普邦、哈裡亞納邦等,種植面積占全國小麥面積48%,產量占57%。其次是中央邦、古吉拉特邦、馬哈拉施特拉邦、拉賈斯坦邦。近幾年在孟加拉平原地區,小麥作為冬季二熟作物,得到較大的發展。

高梁、玉米、粟等主要集中在德幹高原中部和西北部的幹燥地區。獨立以來,由於水利條件的改善,上述地區逐漸改種水稻和小麥,雜糧種植面積正在日益縮減。

②經濟作物。種植面積隻占播種面積27.3%,產值卻占種植業產值40%以上,除為本國輕工業提供原料外,還可大量輸出。經濟作物種類繁多,主要有甘蔗、煙草、棉花、黃麻等。甘蔗是最重要的經濟作物,獨立以來,種植面積增長瞭一倍,達32萬多公頃,產量增長瞭3倍,1983—1984年度產量1.77億噸,占世界的21%,種植面積和產量均占世界首位。最主要的種植區是北方邦和比哈爾邦,占全國甘蔗種植面積的60%和產量的70%以上,近年來,南部半島有灌溉條件處也大量發展,馬哈拉施特拉邦和泰米爾納德邦都是重要的新產區。

棉花在次大陸已有3000多年的種植歷史,英國殖民時期的印度是世界上主要棉花輸出國。印、巴分治後,棉田60%劃歸巴基斯坦,因而成為棉花輸入國。獨立後力求棉花自給,棉田面積有瞭較大擴展。1982年產量131萬噸,比1950—1951年度增長瞭2.3倍。集中分佈在半島西北部的黑土帶和旁遮普平原,主要在古吉拉特、馬哈拉施特拉、旁遮普和哈裡亞納等邦。黃麻1983—1984年度產量為129萬噸,居世界前列。主要產地是西孟加拉邦,占全國黃麻種植面積的60%和產量的65%;此外阿薩姆邦。比哈爾邦、奧裡薩邦和北方邦等也有種植。煙草1982—1983年度產量達52萬噸,集中分佈在安得拉邦和古吉拉特邦。

油料作物主要有花生、蓖麻籽、油菜籽、芥籽和亞麻籽,合計種植面積達1500~1600萬公頃,總產量達900~1000萬噸,居世界前列。其中花生占油料作物總產量的70%。大部分供輸出,主要集中在古吉拉特、泰米爾納德、安得拉、馬哈拉施特拉和卡納塔克等邦。

此外,茶葉、咖啡、橡膠、香料等,也都有較多的種植和相當的產量。多由種植園經營,大部分供輸出。其中茶葉產量居世界首位,1981年產56.5萬噸,阿薩姆丘陵、西孟加拉的大吉嶺和南部西高止山西坡丘陵是印度的三大茶區。

③畜牧業、林業和漁業。合占農業總產值的20%左右。1982年牲畜約3.6億頭,以牛為主(2.45億頭),約占牲畜總頭數68%,居世界第一位;次為山羊(約4150萬頭)和綿羊(約7180萬頭)。80年代以來奶牛發展較快,牛乳產量增加。畜牧業多為種植業的副業,缺乏飼料和較好的放養環境,收益不高,而且由於宗教信仰關系,全國存在著大量的老牛和病牛。

森林由於砍伐過度,目前尚有森林面積約7400萬公頃。每年采伐木材約2280萬立方米,其中工業用材910萬立方米,包括柚木、檀木、花梨木等貴重木材。主要分佈在喜馬拉雅山麓和西高止山一帶。

漁業以海洋漁業為主,沿海有廣達31萬平方公裡的大陸架,漁業資源豐富。1983—1984年度捕魚268萬噸,其中海洋魚類約160萬噸,主要漁場在西海岸,捕獲量占海洋魚類總捕獲量70%以上。

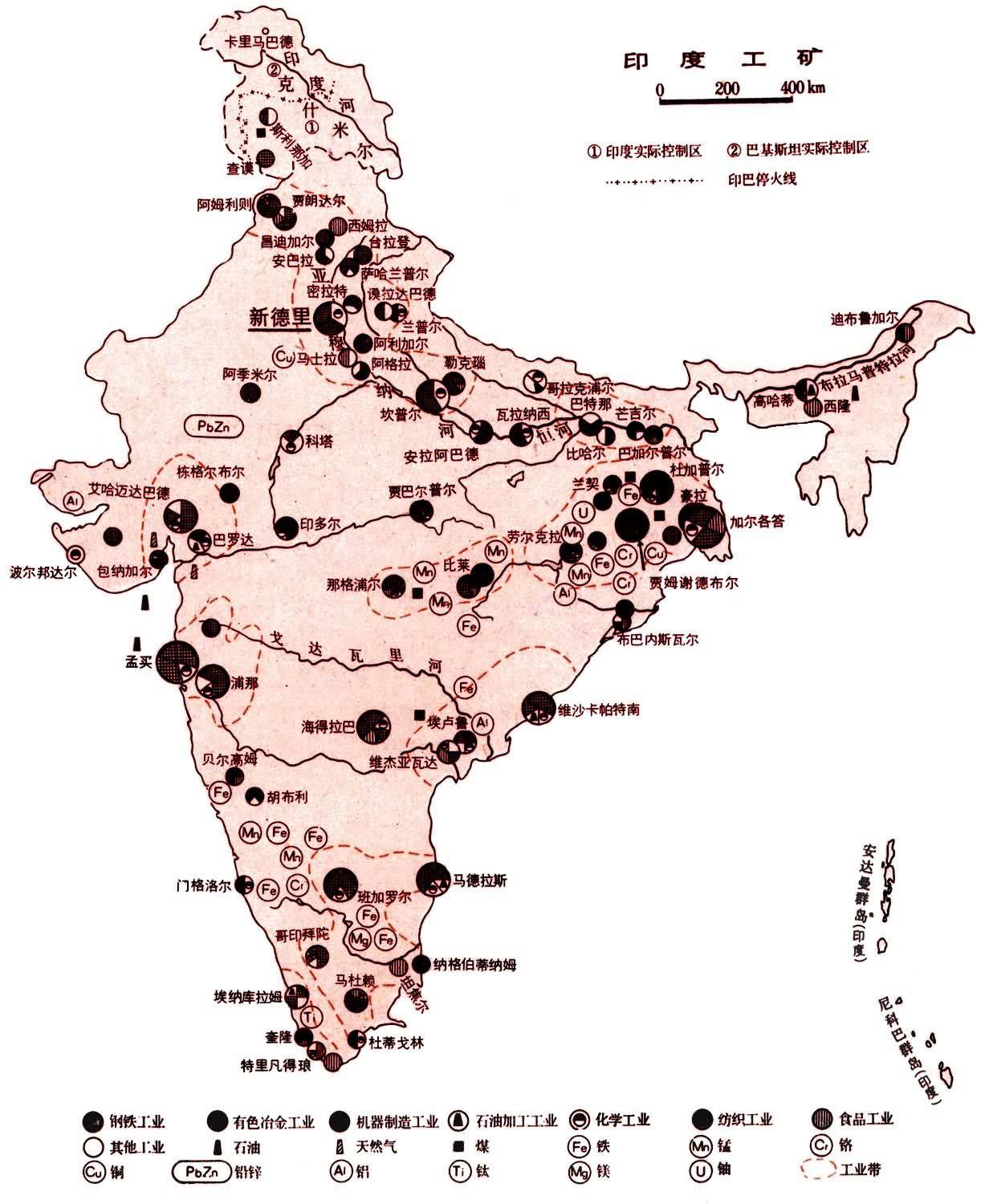

工業 獨立前以棉、麻、紡織等輕工業為主,獨立後,特別是50年代中期以來,轉向發展重工業,到1976年重工業已占工業總產值的61.7%。70年代以來,原子能、電子和航空等新興工業有一定發展。1950~1980年間的前15年工業生產平均年遞增8%,後15年為4.2%。已初步建立起部門較齊全的工業體系。工業品自給率大有提高,並有部分輕重工業品可輸往國外。工業佈局也發生瞭變化,過去70%的工業集中在以加爾各答、孟買和艾哈邁達巴德為中心的沿海地區。80年代初上述地區隻占42%,而半島南部4個邦則從占11%上升到占1/4左右。西北部各邦工業也有發展。主要工業部門有燃料動力、采礦、冶金、機械、化學和紡織工業等。

①燃料動力工業。以煤炭為主(約占64.5%),其次為石油(占28.3%)、原子能和水電(占4.8%)、天然氣(占2.1%)等。除石油隻能自給1/2外,其他自給率均為90%。煤炭資源豐富,600米深度內的硬煤地質儲量850億噸,其中探明儲量246億噸,主要供火力發電、黑色冶金和鐵路運輸(共耗用全部產量2/3)。70年代初,由於世界石油提價,煤炭產量增長較快,自1976年以來,年產量已突破1億噸。1982—1983年度產煤1.37億噸,產值占采礦業總產值一半以上。全國共有54個煤田,約2/3分佈在達莫德爾河谷和默哈訥迪河谷,主要是拉尼根傑(西孟加拉邦)和切裡亞(比哈爾邦)煤田。前者為全國最大動力煤產地,後者為全國最大煉焦煤產地,中央邦也有新煤田開采。

石油和天然氣資源貧乏,石油儲量約3.7億噸,主要油田分佈在阿薩姆邦、西部的肯帕德灣和孟買以西阿拉伯海底。1982—1983年度原油產量為2100萬噸,其中海底油田占一半以上。

水力資源豐富,估計總蘊蓄量達1億千瓦,直到70年代末,僅開發1/10。1982—1983年度發電量1250億度,火力發電約占2/3。火電站多建於煤田地帶和大城市,以劣質煤和褐煤為燃料。在達莫德爾河兩岸組成龐大的火電群。全國最大的火電站是杜爾加佈爾電站,發電能力100萬千瓦。較大的水電站近80座,主要分佈在西部。西北部和南部煤藏不多的地區,以旁遮普邦的巴克拉-楠格爾水電站最大(120萬千瓦)。此外在馬哈拉施特拉邦的達拉佈爾、拉賈斯坦邦的科塔、泰米爾納邦的卡爾帕坎和北方邦的納拉羅,建有4座核電站。

②采礦和冶金工業。礦產資源相當豐富,尤富鐵、錳、雲母、藍晶石和鉻礦等。礦藏多分佈在德幹高原的古生代巖層出露區,以東北部和南部為多。1979年鐵礦探明儲量為224億噸,其中工業儲量為81億噸,平均品位在55%以上。1980—1981年度產鐵礦石4078萬噸。一半以上供出口。奧裡薩邦的蓋翁切爾和默龍爾彭傑、比哈爾邦的辛佈姆以及中央邦、卡納塔克邦的一些地區為主要開采地。錳礦探明儲量2540萬噸,1982年開采量為62萬噸,大部分供出口,主要產地是那格浦爾,奧裡薩邦和卡納塔克邦也有儲藏,印度還出產占世界產量75%的雲母和幾乎全部的藍晶石,雲母礦主要在比哈爾邦南部的戈德爾馬。此外,金、鈦、鈹、鋯、鋁土、鉻、獨居石等資源也較豐富。發展鋼鐵工業有良好的資源條件,鐵礦、錳礦、鋁土礦和石灰石不僅儲量大、質量好,且相互毗鄰並接近煤產地。1956年後,鋼鐵工業有較大發展,1983年生鐵產量958萬噸,鋼錠1103萬噸。鋼鐵工業大部分集中在德幹高原東北部,全國第一座鋼鐵廠1911年由塔塔財團在賈姆謝德佈爾建成,獨立後又擴建。50年代先後建成比萊、杜爾加佈爾和勞爾克拉3座大型鋼鐵聯合企業和波卡羅鋼鐵廠以及德幹高原南部的維沙卡帕特南、勝利城和塞勒姆3座中型鋼鐵廠,全國鋼鐵生產能力已超過1200萬噸。煉鋁廠建於接近鋁土礦產地的傑伊卡伊訥格爾。最近又在戈爾巴和勒德訥吉裡建立新廠。煉銅工業主要集中在卡德西拉和凱德裡銅礦區。

③機械工業。1956年以來發展較快,先後建立瞭吉德倫金(西孟加拉邦)機車廠、瓦拉納西(北方邦)柴油機廠、貝倫佈爾(馬德拉斯市郊)客車車廂廠和3傢米格型飛機廠以及達莫德爾河谷煤鐵基地附近的重型機械廠。孟買、加爾各答、馬德拉斯、班加羅爾是主要綜合機械工業中心。機械工業產值已占工業總產值1/4。鐵路設備、日用電器、柴油機等已開始出口。

④紡織工業。印度的傳統工業,其中棉紡工業具有國際地位。孟買和艾哈邁達巴德地區是全國最大的棉紡織工業中心,集中瞭全國40%的紗綻和60%的織佈機。南部的哥印拜陀、馬杜頓和北部的坎普爾等地棉紡織業也較發達。印度有世界上最大的黃麻紡織工業。幾乎全部黃麻紡織工廠都分佈在以加爾各答為中心的胡格利河沿岸,產品2/3供出口。此外絲織、毛織、椰子纖維等也有一定地位。邁索爾、塞勒姆是絲織工業中心,坎普爾和西北部的一些城市是毛織工業中心,阿勒皮是椰子纖維工業中心。

⑤化學工業。獨立後的新興工業部門,發展迅速,成為僅次於機械和紡織的重要工業部門。以生產橡膠、塑料為主的加爾各答─杜爾加佈爾工業區和以生產藥品、化妝品、肥皂、煤炭化工產品等為主的孟買─浦那工業區,都是較大的化學工業中心。在辛德裡、楠格爾和勞爾克拉等地建有大型氮肥廠。全國還建有10座煉油廠,其中一半位於沿海各大港口,多利用進口原油進行加工。

交通運輸業 鐵路運輸占主要地位,承擔國內一半以上的貨運和大部分客運任務。鐵路總長約6.13萬公裡(1983),其中寬軌約占48%,電氣化鐵路5473公裡。鐵路網在中部平原與沿海地帶較密。主要幹線有豪拉(加爾各答對岸)─新德裡線、豪拉─孟買線、孟買─馬德拉斯線、豪拉─馬德拉斯線、孟買─新德裡線等。公路分國傢公路、邦公路、專區公路和縣鄉道路四級,總長160.4萬公裡(1981),其中輔面公路62.3萬公裡。國傢公路57條,長2.9萬公裡,主要幹線有加爾各答—阿姆利則線(國傢1號公路)、阿格拉─孟買線、孟買─班加羅爾─馬德拉斯線、以及加爾各答─那格浦爾─孟買線等。內河航運不發達。全國通航河道1.4萬公裡,其中1/5可通機動船,主要在恒河和佈拉馬普特拉河下遊河段。海洋運輸業相當發達,全國計有大型港口10處,其中孟買、加爾各答、科欽、馬德拉斯、維沙卡帕特南5個大港占總吞吐量的80%以上。還新建瞭古吉拉特邦的根德拉、奧裡薩邦的巴拉迪佈、喀拉拉邦的門格洛爾和果阿的莫爾穆岡等新港。全國有民航機場85處,其中德裡、加爾各答、孟買和馬德拉斯等機場為國際機場,與世界上30多個國傢有定期航班。

對外貿易 主要輸出服裝、珠寶首飾、茶葉、鐵礦石和棉織品等。輸入以石油及其制品(占44%)、機械、化肥、有色金屬和鋼鐵為主。主要貿易對象為蘇聯、美國、日本、英國、聯邦德國、伊朗、伊拉克等國。

地區經濟差異 ①東部區。包括西孟加拉、比哈爾、奧裡薩3邦,面積占全國13.7%,人口占22.4%。地處德幹高原東北部和恒河下遊平原及三角洲地帶,土地肥沃,人口稠密,開發歷史悠久,是全國最發達的綜合性經濟區域。稻米和黃麻的重要產區,前者占全國總產量50%以上,後者占80%。工業產值占全國工業總產值1/3。在喬塔那格浦爾高原煤鐵資源基礎上,發展瞭采礦、冶金和機械等工業部門,形成達莫德爾河沿岸工業地帶,有“印度的魯爾區”之稱。以加爾各答為中心的胡格利河沿岸黃麻工業密集。經濟中心加爾各答。②東北區。包括阿薩姆、梅加拉亞、那加蘭、特裡普拉、曼尼普爾等邦,面積約占全國7.6%,人口約占3.3%。以山地、丘陵為主,人口稀少,是經濟作物為主的農業區域。佈拉馬普特拉河谷和特裡普拉邦有較發達的種植園經濟,集中全國近一半的茶園,茶葉產量占全國77%,黃麻產量占全國1/5。柑橘也有較大產量。糧食以水稻種植為主。工業薄弱,惟石油產量約占全國1/4。③北部區。包括旁遮普邦、哈裡亞納邦、拉賈斯坦邦、喜馬偕爾邦、北方邦及德裡直轄區等,面積約占全國30.9%,人口約占27.5%。由印度河平原、恒河中上遊平原及山區組成。有發達的灌溉農業,灌溉面積約占全國一半以上,是旱田農業和傳統工業發達的地區。全國最大的小麥、豆類、油類產區和主要蔗糖產區。為全國提供80%的小麥、66%的豆類、85%的油籽、70%的甘蔗等。工業產值隻占全國工業總產值14%。棉毛紡織和制糖等傳統工業主要分佈在恒河中上遊平原的坎普爾、安拉阿巴德及印度河平原的阿姆利則等地。隨著巴克拉─楠加爾、亞穆納、科塔、桑珀爾等水電工程的興建,機器制造和化工等部門也開始發展,出現瞭如桑珀爾、昌迪加爾等新興工業城市。④西部區。包括古吉拉特邦、馬哈拉施特拉邦、中央邦等以及毗鄰的幾個中央直轄區,面積占全國29.8%,人口占21.8%。大部分在德幹高原,氣候幹旱,僅西部沿海降水稍多,是以棉花和棉紡工業為主的發達的工農業地區。農業以旱地作物為主,棉花和花生產量均占全國2/3。出產煙草和甘蔗,糧食種植以雜糧為主。本區西北部的古吉拉特邦,是印度主要的畜牧業邦之一。本區工業產值約占全國工業總產值1/3以上。傳統工業是棉紡織工業,集中分佈於孟買─浦那和艾哈邁達巴德。自70年代在孟買以西阿拉伯海海底油田的發現和開采以來,石油工業成瞭新興工業部門,產量約占全國3/4。經濟中心在孟買和艾哈邁達巴德。⑤南部區。包括安得拉、卡納塔克、泰米爾納德、喀拉拉等邦及沿海島嶼,面積占全國18%,人口占25%。位於半島南部,在地形上以東高止山、西高止山脈為主體,沿海有寬狹不等的濱海平原。全區氣候炎熱。是以熱帶經濟作物和新興機械工業為主的工農業區域。農業以熱帶經濟作物及油料作物為主,生產全國絕大部分的橡膠、咖啡、胡椒。豆蔻。椰子以及杧果、香蕉等,花生、芝麻、蓖麻等油料作物在全國也具有重要地位。是全國最主要的漁業區。工業以采礦(金、獨居石、磷鎂礦)、農產品加工和紡織為主。獨立後,馬德拉斯、班加羅爾、海得拉巴等市發展起機械工業。此外,如阿勒皮和塞勒姆的煉鋁和維沙卡帕特南、科欽、馬德拉斯等沿海港口的石油加工工業也較發達。經濟中心在馬德拉斯和班加羅爾。

參考書目

Singh Gopol,A Geography of India3rd ed.,Atma Ram and Sons,Delhi,1979.

R.L.Singh,India,A Regional Geo India,1971.