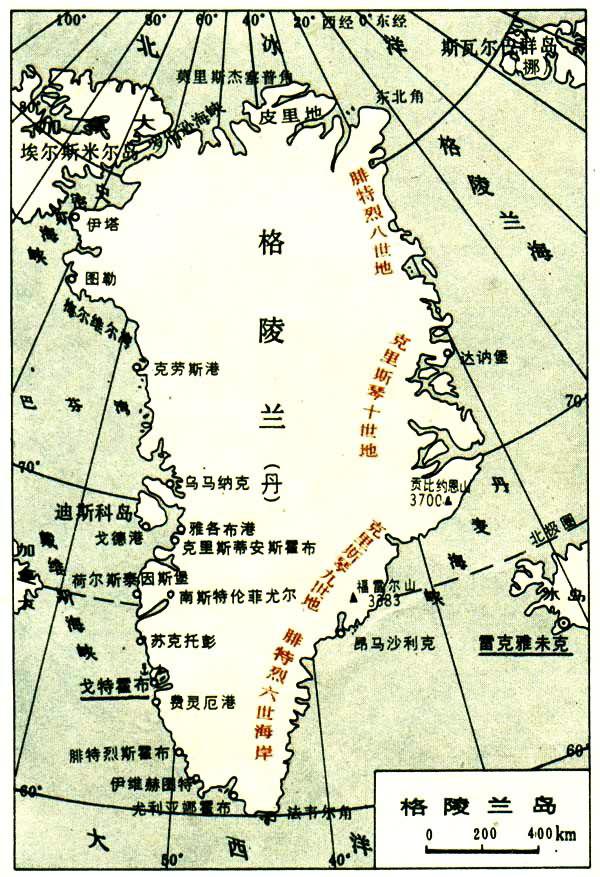

世界最大的島嶼。位於北美洲東北部,北冰洋與大西洋之間。西以羅伯遜海峽、史密斯海峽、巴芬灣和大衛斯海峽與加拿大北極群島相隔,其中羅伯遜海峽最窄處寬僅26公裡;東臨格陵蘭海和丹麥海峽,並分別與歐洲的斯瓦挪爾巴群島和冰島相望。東西最寬處為1200公裡,南北長2650公裡,面積達217.56萬平方公裡。世界第二大島新幾內亞島(伊裏安島)的面積隻及它的1/3。海岸曲折,多深邃的峽灣。海岸線總長3.93萬公裡。

格陵蘭系大陸島,其構構造基礎是北美大陸加拿大地盾的延伸。太古代、元古代褶皺基底主要由花崗巖、片麻巖、白雲巖和石英巖組成,局部地區覆有後期沉積巖。西南部地區已發現38億年前的古老巖層。島的東緣屬古生代加裡東褶皺帶,以深斷裂同加拿大地盾區隔開。長期經受外力侵蝕,地面準平原化。第三紀又發生大面積上升,並伴隨斷裂活動和玄武熔巖噴發,但中部下陷,使全島地形表現為從四周向中部低傾的高原。地下礦藏豐富,已發現鐵、鉻、鉛、鋅、銅、鉬、鈾、釷、石墨、煤、石油、天然氣、冰晶石等。

第三紀末氣候轉冷,大陸冰川廣泛發育。目前全島84%的地面仍為巨厚的冰層覆蓋,平均厚度約1500米,中部更厚達3400多米;冰的總體積約260萬立方公裡,僅次於南極洲的現代大陸冰川。冰原上點綴著少數突兀的山峰,形成冰原“島峰”景象。東部的貢比約恩山海拔3700米,為全島最高峰。沿著谷地移動的冰川,不時把巨大的冰塊傾瀉入海,成為一座座錐狀或塊狀的冰山,其頂部高山海面數十乃至數百米。全島每年約生成1.3~1.5萬座冰山,其中有一半以上產生於西北岸。冰山向南漂浮,最遠可達北緯42°,對北大西洋航線上的船舶威脅頗大。

全島4/5的面積在北極圈內。最北端的莫裡斯傑塞普角位於北緯83°39′,距北極710公裡;最南端法韋爾角位於北緯59°45′。氣候嚴寒,年平均氣溫多在0℃以下,多凜冽的風暴和雪暴。約北緯70°以南的西南岸和南端沿岸地區,因受西格陵蘭暖流影響,氣旋活躍,屬海洋性苔原氣候。1月平均氣溫-5~9.5℃,7月平均氣溫7~10℃,年降水量800~1100毫米。地處高緯的北岸和西北岸,以及受東格陵蘭寒流影響的東岸,氣溫和降水顯著低於西南岸和南岸。廣大內陸地區終年為反氣旋籠罩,屬大陸性冰原氣候。1月平均氣溫-47℃,絕對最低氣溫達-70℃,7月平均氣溫也在-12℃以下;年降水量300毫米左右,全部為雪和冰霰。格陵蘭島出現極地特有的極晝和極夜現象,北部每年有連續5個月白晝和5個月黑夜。

沿岸無冰帶斷續分佈,寬窄不等,總面積約34.17萬平方公裡。北部的皮裡地無冰帶,寬達300公裡,但氣候幹寒,形成極地荒漠;西南岸無冰帶,寬約160公裡,氣候濕潤,發育苔原植被,並有矮小叢生的樺、柳、赤楊、榿、檜、花楸等林木和鮮綠的草甸。哺乳動物約30種,沿岸地帶主要有麝牛、馴鹿、北極熊和北極狐,近海水域有鯨、海豹、海象等。魚類以鱈、鰈、鮭、毛鱗魚、鯊魚和小蝦為主。170種鳥類中,分佈最廣的是綿鳧、雪鹀、渡鳥、格陵蘭隼等。

公元前3000年,因紐特人首先從加拿大北極群島到達本島,此後陸續移入,並開始在島上定居。公元10世紀挪威和丹麥航海傢來此探險。985年挪威人開始建立定居點。到13世紀,島上有挪威、丹麥等歐洲移民2000多人。1380年以後,成為丹麥-挪威聯盟殖民地。1814年丹、挪分治後,被丹麥獨占。1894年丹麥首建殖民點於島的東南岸。丹、挪兩國長期為其歸屬問題爭執。1933年海牙國際法庭判歸丹麥。1953 年丹麥議會修改憲法,把它劃作一個政區,成為丹麥領土的一部分。1979年5月1日起正式實行內部自治。

全島現有居民5.3萬人(1985),其中格陵蘭人(因紐特人與歐洲人結合的後裔)占80%以上,其餘主要為丹麥人。語言有因紐特語、格陵蘭語(內雜有許多丹麥語)和丹麥語。約90%人口集中在西南岸和南岸地區。少數純因紐特人散居在西北部和東部。首府戈特霍佈,位於西南岸,人口9848(1983),為本地區政治、經濟、文化中心和主要港口。全島約有1/3居民以漁業為生,每年捕撈鱈、大比目魚、蝦等4~5萬噸,有70多傢魚品加工廠。其次是狩獵業,以獵取海豹、鯨、馴鹿等為主。南部隻有少量牧羊業。采礦業也是重要經濟部門之一。西南端的伊維赫圖特附近曾是世界最大的冰晶石產地之一,經過近百年開采,已於1963年采盡停產,現依靠庫存出口。正在開采的有東部的鉛鋅礦,西部的褐煤,南部的大理石等。由於受開采成本高和運輸困難的限制,影響瞭采礦業的發展。漁獵產品和礦產品主要向丹麥、美國以及歐洲共同體各國出口。以腓特烈斯霍佈、戈特霍佈、蘇克托彭和荷爾斯泰因斯堡4個不凍港為中心,發展起船舶維修工業。

格陵蘭的地理位置對於橫越北極的空中交通有重要意義,為北極地區戰略要地,美國和北大西洋公約組織在這裡建有2個防導彈的預警系統,西北部的圖勒有龐大的美國空軍基地和北極科研站,西南部有美、丹聯合軍事基地。