世界第二大洋。位於歐洲、非洲與北美洲和南美洲之間,南接南極洲,並通過其屬海地中海和黑海同亞洲濱臨。東、西部分別經地中海-蘇伊士運河和巴拿馬運河溝通印度洋和太平洋。面積9165.5萬平方公裡,約占世界海洋總面積的25.4%,相當於太平洋的一半弱。平均深度3597米,最深處在波多黎各海溝,達9218米。海水總容積32970萬立方公裡。

西南部以通過南美洲南端合恩角的西經67°線同太平洋為界;東南以通過非洲南端厄加勒斯角的東經經20°線同印度洋為界。北部以西起哈得孫灣東口,經戴維斯海峽、丹麥海峽、冰島-法羅海檻、威維爾-湯姆森海嶺、設得蘭群島的馬克爾-弗拉格島,到挪威西南沿海的斯塔德角一線,一般作為大西洋的北界。大西洋的輪廓略呈“S”狀。南北長約16000公裡,東西寬2400~6000公裡。南半部海岸線較平直,邊緣海、內海及海灣較少,較重要的隻有南極大陸與南極半島間的威德爾海。北部海岸線較曲折,並有眾多的島嶼和半島的穿插分割,形成瞭一系列邊緣海、內海和海灣。其中較重要的有地中海、黑海、波羅的海、北海、比斯開灣、幾內亞灣、加勒比海、墨西哥灣和聖勞倫斯灣等。著名的海峽有溝通北海與大西洋的英吉利海峽(拉芒什海峽)、多佛爾海峽(加來海峽),溝通黑海、地中海與大西洋的博斯普魯斯海峽、達達尼爾海峽和直佈羅陀海峽,溝通波羅的海與北海的卡特加特海峽、厄勒海峽和大、小貝爾特海峽,以及溝通墨西哥灣與大西洋的佛羅裡達海峽等。

大西洋中的島嶼總面積約107萬平方公裡,大體可分兩類:一類是大陸島,如大不列顛島、愛爾蘭島、紐芬蘭島、大安的列斯群島、小安的列斯群島、加那利群島及馬爾維納斯群島(福克蘭群島)等;另一類是火山島,在大西洋中部呈串珠狀分佈,如亞速爾群島等。

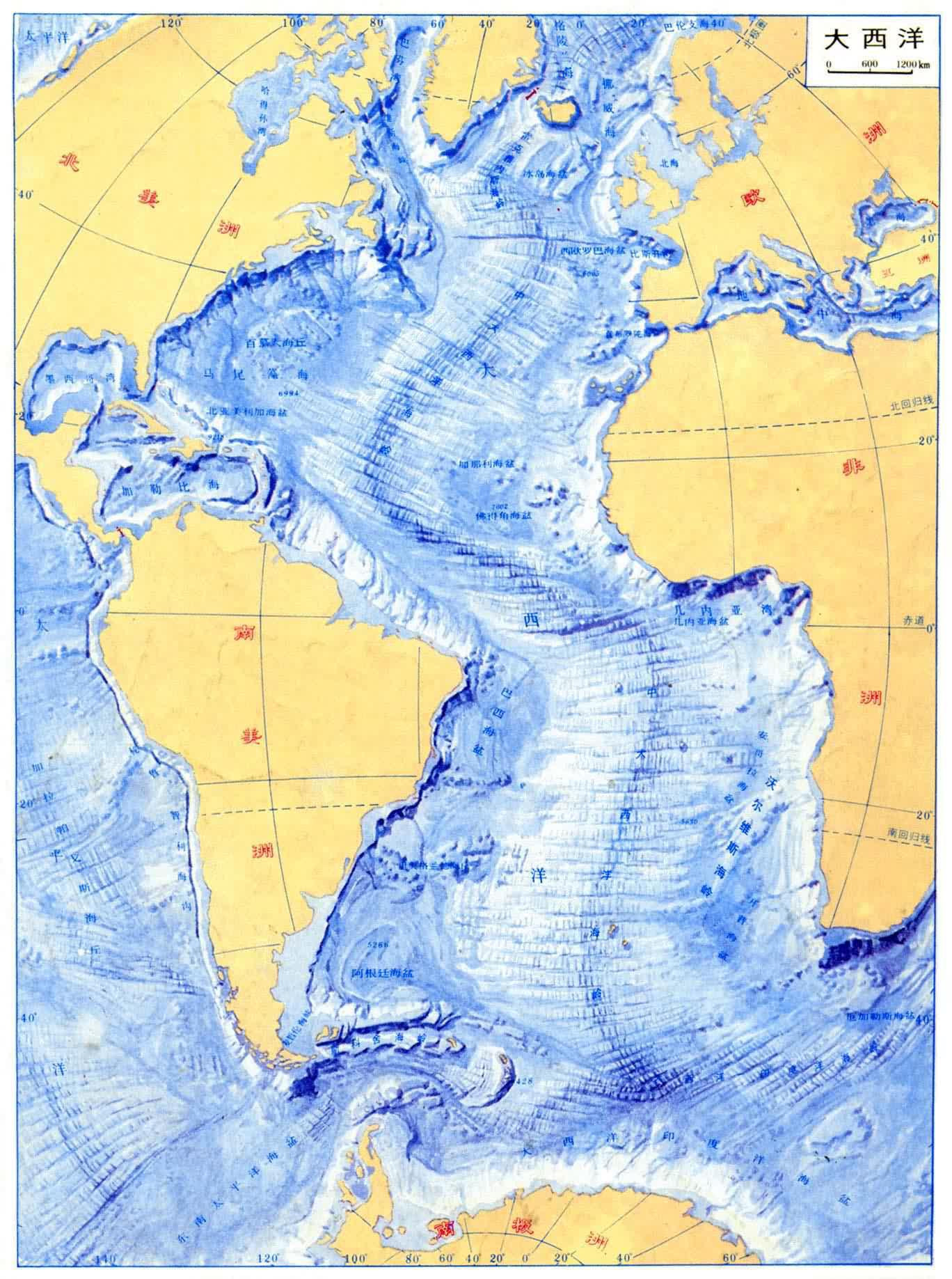

海底地形 在大西洋中部,有一條縱貫南北的大西洋海嶺(或稱大西洋中脊),它是世界大洋中脊的一部分。海嶺北起冰島附近(其中北緯52°至冰島間稱作雷克雅內斯海嶺),南迄南緯55°附近的佈韋島,呈“S”形分佈,總長約17000公裡。由一系列彼此相距12~32公裡的平行的嶺脊組成,寬度為375~555公裡至2200~2400公裡,總面積達2228萬平方公裡,約占大西洋總面積的1/4。海嶺一般高出周圍洋底2000~4000米,嶺脊高度從中軸向兩側逐級降低。山脊距洋面2000~3300米,個別山脊露出洋面形成島嶼,如冰島、亞速爾群島、聖佩德羅-聖保羅礁、阿森松島、聖赫勒拿島、特裡斯坦-達庫尼亞群島等。島上多火山及地震。在赤道附近的羅曼什斷裂帶(南緯0°13′,西徑18°26′,最大深度7856米)的巨大斷錯(東西錯開達1000多公裡),將大西洋海嶺分為南、北兩部分。

大西洋海嶺的軸部,有一條縱向的中央斷裂谷地。谷底一般深約3250~4000米,寬約10公裡,其谷坡又急劇上升到1640~2200米的深度間,谷坡寬度20~40公裡。在整個大西洋海嶺沿線,還有許多與中央斷裂谷帶近於垂直的橫向斷裂帶,其深度大多達5000米,在地貌上表現為深切的線狀槽溝。根據近30年來的海底探測研究,發現在中央斷裂谷帶,有眾多的淺源地震發生,並測得有很高的熱流值等等。這表明,這裡地殼在不大的深度內頻繁地發生著構造運動,以及高溫的地幔物質在中央斷裂谷帶上湧出露。海底擴張和板塊構造學說認為,中央斷裂谷帶是由於兩側洋底的擴張漂移,使它受到張力而斷裂下沉的狹窄地帶。

在大西洋海嶺的東西兩側分佈著兩列海盆、東列有西歐羅巴海盆、伊比利亞海盆、加那利海盆、佛得角海盆、幾內亞海盆、安哥拉海盆和開普海盆;西列有北亞美利加海盆、巴西海盆和阿根廷海盆。此外,在南部尚有一個寬廣的大西洋-印度洋海盆。這些海盆之間,常隔有一些海底山脈或高地。如佛得角海盆與幾內亞海盆間的塞拉利昂海丘,安哥拉海盆與開普海盆間的沃爾維斯海嶺,以及巴西海盆與阿根廷海盆間的裡奧格蘭德海丘等。上述各海盆的一般深度多超過5000米,其中最低平的深海平原深度大多在5500~6000米間。

大西洋的大陸架分佈較廣,深度200米以內的大陸架面積約921萬平方公裡,略小於太平洋大陸架,但超過印度洋大陸架面積將近兩倍。大陸架的寬度變化很大,從幾十公裡到1000公裡不等。其中東北部的波羅的海、北海以及不列顛群島和愛爾蘭的外緣海域,是世界上大陸架最寬的區域之一,200米深度內的大陸架最寬可達1000公裡以上。比斯開灣以南,包括伊比利亞半島及非洲西岸的大陸架寬度較小,一般不超過100公裡。北美大陸東岸的大陸架寬度一般為110~320公裡(在紐芬蘭東南海域最寬處達500公裡)。南美大陸北岸、加勒比海沿岸,大陸架狹窄,但大陸東北岸又展寬到90~300公裡;至巴西東北岸,寬度復減至20公裡左右;南緯30°以南,大陸架又展寬到160~400公裡,其中馬爾維納斯群島(福克蘭群島)到南美洲海岸,大陸架寬達1000公裡左右。大西洋大陸架水深大部在100米以內,隻有個別部分超過150米。連接大陸架和深海陡傾部分的大陸坡,面積約768萬平方公裡,其中沿歐、非大陸架的大陸坡較陡,坡度多為5°~10°,寬度一般隻有20~30公裡;在美洲大陸架外側的大陸坡,一般坡度較緩,常在3°以下,但寬度較大,通常可達50~90公裡。(見彩圖)

大西洋

大西洋

氣候 大西洋的氣候由於受大氣環流、緯度、洋流性質以及海陸輪廓的影響,不僅南北差別較大,而且東西兩側也有明顯的差異。

在冰島西南,有一個永久性的冰島低壓中心,冬季氣壓可降至997.3毫巴;在南極大陸附近,則有一個常年存在的副極地低壓帶,夏季最低氣壓為986.6毫巴。在這兩個低壓區之間的副熱帶緯區,形成瞭亞速爾高壓區和南緯30°~35°間的南大西洋高壓區。它們在赤道附近地區被赤道低壓區分隔開。上述氣壓區的分佈形勢,決定瞭在赤道以北至亞速爾高壓區之間的洋面,盛行東北信風;赤道以南至南緯30°~35°的洋面,盛行東南信風。風力一般為3~4級,最大不超過5~6級。在副熱帶高壓區與副極地低壓區之間的中高緯區洋面,常年吹偏西風,風力較大,其中北緯40°~60°間海區,冬季由於極鋒與氣旋活動頻繁,多風暴;南緯40°~60°間海區,全年都有風暴,且由於三大洋在此相互連通,不受陸地阻擋,風力的強度和頻率遠大於北大西洋西風帶,常常出現暴風級(11級)的風力,加之風向相當穩定,平均每年有110天出現高6米以上的狂浪,素有“狂風怒吼的40~50度”或“咆哮的西風帶”之稱。在接近南極大陸附近海域,盛行極地東南風。

在北大西洋的熱帶緯區,夏秋季(5~10月)經常出現颶風,它同太平洋的臺風相似,從熱帶海洋中部吹往西部海域,特別是鄰近西印度群島海域達到最大風力(12級或以上),然後折向紐芬蘭,風力逐漸減小。

整個大西洋,除南極附近的高緯區外,氣溫年變幅不大。赤道地區,平均氣溫終年為25~26℃,年較差不到1℃。南、北緯20°附近,最熱月(北半球在8月,南半球在2月)為25℃,最冷月(分別為2月和8月)為20℃左右,年較差5℃。南、北緯40°附近,最熱月分別為16℃和22℃,最冷月分別為11℃和15℃,年較差各為5℃和7℃。在南、北緯60°附近,最熱月分別為0℃和10℃,最冷月分別為-10℃和0℃,年較差各為10℃。大西洋的北半部受墨西哥灣暖流的影響,在南、北緯20°以上的洋面,北大西洋要比南大西洋同緯度高5~10℃。此外,大西洋的東西兩側,因受寒、暖流、大氣環流和盛行風的影響,在南、北緯30°之間,東部海域平均氣溫較西部海域要低5℃左右;北緯30°以北,東部海域平均氣溫反比西部海域高5℃以上,愈往北冬季平均氣溫的差距越大,至北緯60°附近海域,1月平均氣溫東西可差28℃。

大西洋的降水分佈受大氣環流的制約,其特點是:赤道地區降水較豐,年降水量在2000毫米以上;介於南、北緯15°~35°間的熱帶、亞熱帶緯區,年降水量隻有500~1000毫米,其中東部海域因受高壓中心、離陸信風和寒流的共同影響,年降水量隻有100~250毫米,西部的加勒比海和墨西哥灣海域,由於受季風和熱帶風暴颶風的經常侵襲,年降水量可達1000~1500毫米;南、北緯35°~60°溫帶緯區年降水量一般為1000~1500毫米;南緯60°以南的高緯海域,年降水量為100~250毫米;北緯60°以北海域,包括屬於北冰洋的挪威海在內,由於受強大的北大西洋暖流、極鋒及溫帶氣旋的綜合影響,年降水量可達1000毫米左右。

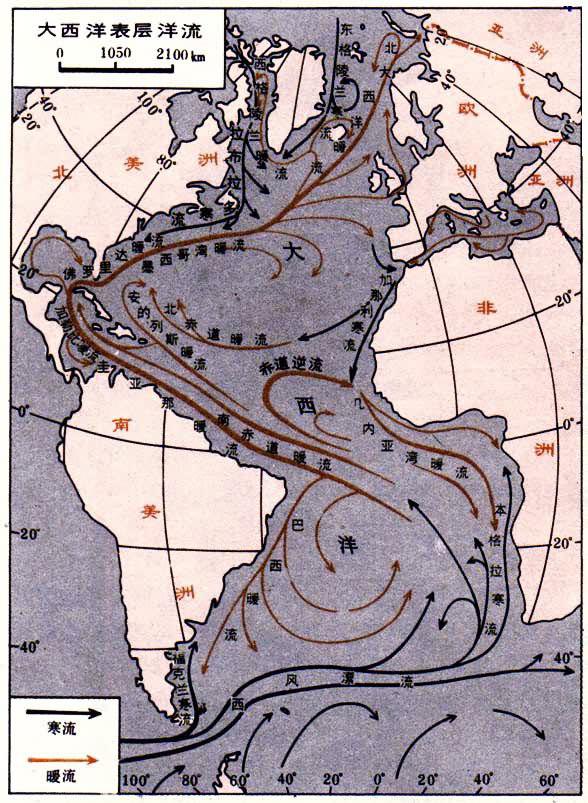

海洋水文 大西洋的洋流系統,與大氣環流特別是洋面的盛行風直接相關。其南北兩部各成一個環流系統。

北部環流系統由北赤道暖流、墨西哥灣暖流及加那利寒流組成。北赤道暖流大致從佛得角群島開始,受東北信風的影響自東向西流動,至安的列斯群島附近,稱安的列斯暖流。它的大部流向西北,小部與從南赤道暖流北上的圭亞那暖流匯合,向西穿過小安的列斯群島北部各海峽,註入加勒比海,稱加勒比暖流。繼而西北流經尤卡坦海峽註入墨西哥灣。墨西哥灣不僅匯聚瞭南北赤道暖流,而且還接納瞭由信風不斷趕入的暖水,因而成為巨大的溫熱“蓄水庫”,其水位也較鄰近的洋面高。巨大的海流從佛羅裡達海峽流出,稱佛羅裡達暖流,與東南來的安的列斯暖流匯合後,稱墨西哥灣暖流(簡稱“灣流”),沿北美大陸架北上,在美國東海岸的哈特勒斯角附近偏向東北方向流(在哈特勒斯角附近,灣流寬達110~120公裡,水層厚度700~800米,表層水溫25~26℃,流量8200萬立方米/秒),到北緯40°附近,因受盛行風的影響折而向東,大約在西經40°附近,“灣流”改稱為北大西洋暖流,並在北緯40°、西經30°處分為兩支:北支在強勁的西南風的吹刮下向東北流,在不列顛群島的西北穿過冰島-法羅群島、設得蘭群島-挪威間的海峽進入北冰洋的挪威海和北極海域;南支在接近伊比利亞半島時,向南沿歐洲、非洲海岸南下,形成微弱的加那利寒流,到佛得角群島附近,與北赤道暖流首尾相接。

南部環流系統由南赤道等暖流和福克蘭等寒流組成。南赤道暖流位於赤道以南,但當它由非洲沿岸流到南美沿岸時,由於受到南緯7°附近巴西向東伸入的巨大的三角形輪廓的影響,迫使南赤道暖流在此分為兩支:北支沿大陸海岸至小安的列斯群島,稱圭亞那暖流;南支沿大陸海岸南下,叫巴西暖流。巴西暖流到拉普拉塔河口附近,與沿阿根廷海岸北上的福克蘭寒流匯合後,因受盛行西風的作用而轉向東,成為整個環南半球西風漂流的一部分。西風漂流在接近非洲南部處,一部分繼續東流進入印度洋,另一部分沿非洲西岸北上,成為本格拉寒流。本格拉寒流在南緯10°附近與南赤道暖流首尾相接,形成瞭南大西洋反時針環流系統。

此外,在南、北赤道暖流之間,還有一條與其流向相反的赤道逆流,向東註入幾內亞灣,稱幾內亞灣暖流。另一條是由北冰洋的巴芬灣經戴維斯海峽沿加拿大的拉佈拉多半島南下的拉佈拉多寒流,在紐芬蘭島東南北緯40°附近與北上的墨西哥灣暖流相匯,潛流於溫水層之下。

在暖、寒流相匯的附近海域,多海霧,並且是溫水性魚群和冷水性魚群交匯的場所,魚類資源十分豐富。如上述紐芬蘭附近海域,南美阿根廷以東海域及拉普拉塔河口附近,西歐沿岸及非洲西南岸等。

大西洋北半部的平均水溫比南半部高6.3℃。同氣溫一樣,大西洋表層水溫的年變幅也不大。在赤道和熱帶緯區,表層水溫的年變幅為1~3℃;亞熱帶和溫帶緯區為5~8℃;高緯區,北大西洋為5~6℃;南大西洋為1~2℃。夏季最熱月(南、北大西洋分別為2月和8月),在赤道和南、北緯20°附近,表層水溫約為26~27℃;北緯40°附近為23℃,南緯40°附近為15℃;北緯60°附近,表層水溫自東部海域的12~13℃減至西部海域的5~6℃,南緯60°附近則接近0℃。冬季最冷月(南、北大西洋分別為8月和2月),赤道附近表層水溫約為27℃;南、北緯20°附近約為25℃;北緯40°附近約為15℃,南緯40°附近約為10℃;北緯60°附近由東部海域的5~8℃減至西部海域的0℃上下;南緯60°附近為-1~-2℃。

大西洋表層海水的鹽度介於33~37‰之間,其平均含鹽度(34.87‰)是四大洋中最高的。各海區表層海水的鹽度分佈,同其水分平衡特點及大陸徑流的分佈有關。據統計,大西洋的年平均蒸發量為1040毫米,年降水量為780毫米,大陸年徑流量為200毫米。赤道地帶降水量大於蒸發量(1400毫米/年),鹽度為35~35.5‰。在副熱帶高壓區和信風帶,年蒸發量(1640~1660毫米/年)大大超過降水量,鹽度增至36~37‰,甚至達37.5‰(地中海東部最高達39.6‰)。從亞熱帶向高緯區,因降水量大於蒸發量(北緯60°為780毫米/年,南緯60°為320毫米/年),鹽度從36‰減至33~34‰。極地地區由於融冰(特別是南大西洋),鹽度也較小。此外,在亞馬孫河、剛果河、聖勞倫斯河及拉普拉塔河等大河河口,鹽度大多在33‰以下。

大西洋的海冰主要分佈在南大西洋的南部及北大西洋的西北部,包括冰山和浮冰兩類,其分佈界線隨季節變化而變化。在南大西洋,冰山分佈范圍最大的11~12月,在中部海域最北可分佈到南緯40°附近,在西部海域則可達南緯35°。浮冰分佈面積最大的8~9月,其北界可達南緯55°,冰帶的最大寬度可達1660~1850公裡。南大西洋海冰分佈范圍最小的2~3月,冰山和浮冰均限於分佈在南極大陸沿岸海域及威德爾海。在北大西洋,冰山主要隨拉佈拉多及東格陵蘭兩支寒流南下。其中拉佈拉多寒流從巴芬灣及加拿大北極群島間各海峽帶來的冰山,數量多,規模較大,對北大西洋航運危害很大。每年冰山及浮冰分佈范圍最大的3月,其平均分佈界大體在北緯40°,個別年份,北大西洋西部海域甚至在北緯31°附近可見冰山的殘跡。

自然資源 大西洋的礦產資源甚為豐富,主要有石油、天然氣、煤、鐵、重砂礦和錳結核等。

油、氣資源主要分佈在以下四個海區:①委內瑞拉北部的馬拉開波湖和委內瑞拉與特立尼達島之間的帕裡亞灣,已探明的石油總儲量40.2億噸,天然氣8624億立方米(1976)。1981年產原油5988萬噸、天然氣51.7億立方米。②北海,已探明的原油儲量40億噸,天然氣3萬億立方米(1977)。1981年產原油11640萬噸,天然氣768.9億立方米。③墨西哥灣,已探明的油、氣資源主要分佈在西南部的坎佩切灣、美國得克薩斯州及路易斯安那州的近海,其中坎佩切灣的石油探明儲量近50億噸(1978),1981年產原油5530萬噸。④西非沿岸淺海區,已探明的含油、氣區從幾內亞灣北岸的科特迪瓦起,向南一直延伸到安哥拉的卡賓達,包括尼日爾河三角洲、加蓬、剛果及卡賓達的近海。探明石油總儲量23.4億噸(1976)。1981年產原油4060萬噸,天然氣28.6億立方米。此外,在大西洋西岸的加拿大、巴西、阿根廷的近海大陸架也相繼發現油、氣資源,部分並已投產(如巴西)。

煤炭主要分佈在英國東北部蘇格蘭的近海和加拿大新斯科舍半島外側的大陸架。其中英國東北部海域的煤炭儲量達5.5億多噸,由陸上挖隧道到海底進行開采,20世紀70年代,每年從海底采煤達2000~2500萬噸。在加拿大的紐芬蘭島外側和法國的諾曼底半島外緣淺海均發現有海底鐵礦,前者的估計儲量達20億噸,70年代年產鐵礦石約300萬噸。

砂礦分佈較廣。在美國、巴西、阿根廷、丹麥、西班牙、葡萄牙、塞內加爾、納米比亞(西南非洲)等國傢和地區的近海均有發現。美國大西洋沿岸大陸架蘊有豐富的鈦鐵礦-獨居石-金紅石-鋯石砂礦,其中南、北卡羅來納州和佛羅裡達州海濱的鈦鐵礦占全國儲量之半,並已進行大規模開采。納米比亞的近海和海濱,由於流經南非金剛石產區的奧蘭治河夾帶大量金剛石礦砂的長期沉積,在該河的河口以北到安哥拉近海形成瞭世界上最大的海濱金剛石砂礦,估計金剛石的總儲量達4000萬克拉。其中奧蘭治河口北面長270公裡、寬75公裡的地帶特別富集,含金剛石的沉積物厚0.1~0.7米,每立方米平均含金剛石0.31克拉,儲量共達2100萬克拉,1968年開始開采。

大西洋的錳結核總儲量估計為1萬億噸,主要分佈在北美海盆和阿根廷海盆,其富集程度和品位均不及太平洋及印度洋。錳結核平均含錳15.78%、鐵20.78%、鎳0.33%、鈷0.32%、銅0.12%。

大西洋的生物資源也很豐富,其中以魚類捕獲量最大。1975~1981年平均年漁獲量2554萬噸(包括屬於北冰洋的挪威海、巴倫支海和格陵蘭海的漁獲量在內),約占同期世界海洋漁獲量的40.4%,僅次於太平洋。其單位面積的捕撈量(1980年為250千克/平方公裡)是四大洋中最高的。主要漁場分佈在北海及不列顛群島周圍海域及非洲、南美洲沿岸的大陸架,冰島、西印度群島周圍海域和比斯開灣及南歐沿岸海域等也有一些較小的捕魚區,其中包括北海及挪威海在內的大西洋東北部漁區約占總漁獲量的45~50%。北大西洋主要捕撈鱈類(大西洋鱈、非洲鱈、挪威鱈、黑線鱈)、毛鱗魚、鯡類(大西洋鯡、黍鯡),其次是鯖、鰈、貝類(貽貝及牡蠣)等;南大西洋以沙丁魚、油鯡鳀、無須鱈、貝類為主,並在臨近南極洲周圍海域捕撈磷蝦及鯨等。

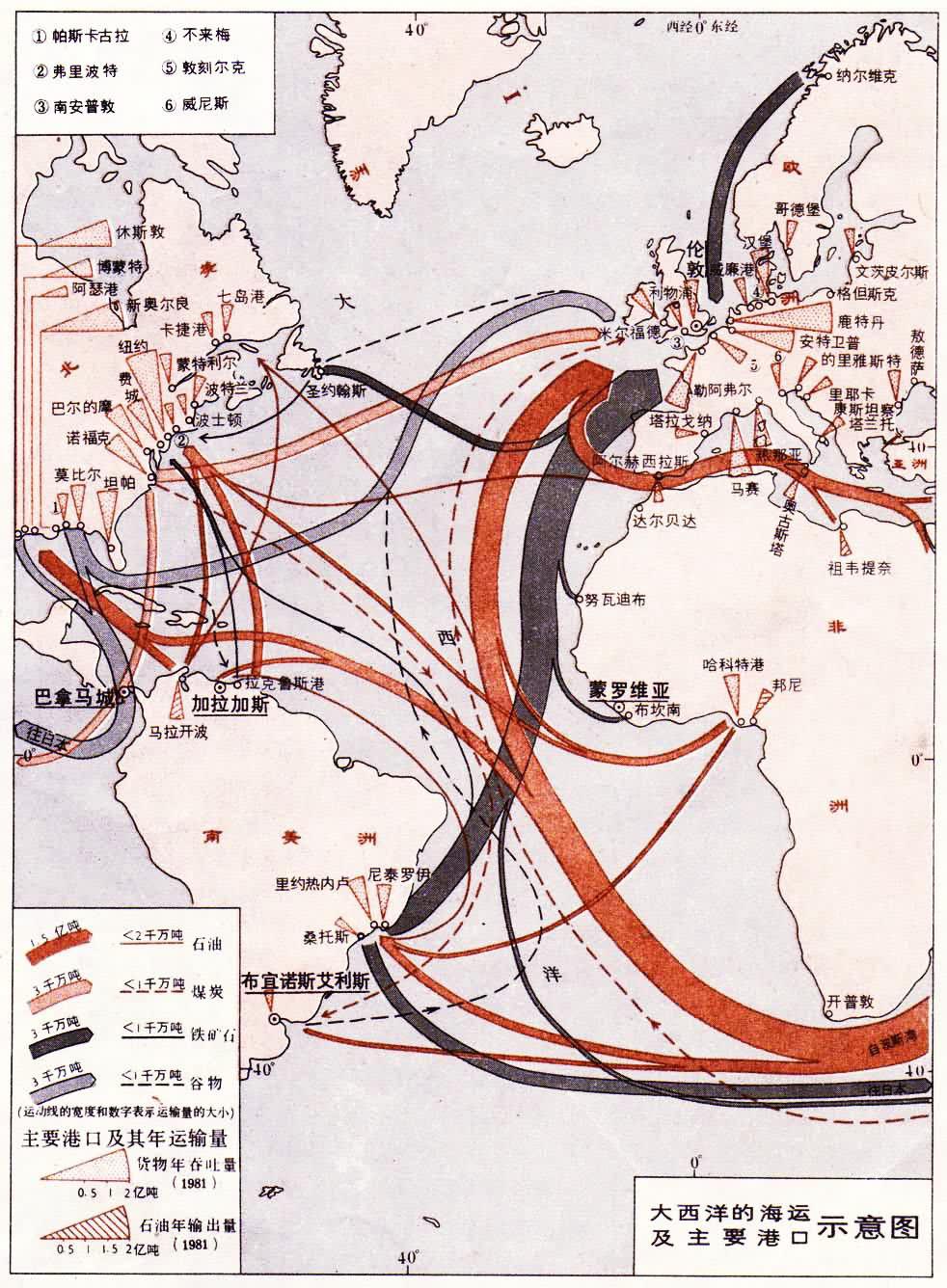

交通運輸 大西洋是世界航運最發達的大洋,擁有世界海港總數的3/4,貨運周轉量的2/3和貨物吞吐量的3/5。主要航線有5條:①歐洲與北美洲各國間的北大西洋航線;②歐洲與亞洲、大洋洲之間的遠東航線;③歐洲與墨西哥灣和加勒比海各國間的中大西洋航線;④歐洲與南美洲大西洋沿岸各國間的南大西洋航線;⑤從西歐沿非洲大西洋岸到開普敦的航線。其中以北大西洋航線運輸最繁忙,世界商船的1/3以上航行在這條航路上。海運的主要貨物是石油及石油制品,約占大西洋海運貨物周轉量的一半以上;其次是鐵礦石、谷物、煤炭、鋁土及氧化鋁等。沿岸主要港口有:歐洲的格但斯克、漢堡、鹿特丹、安特衛普、倫敦、利物浦、勒阿弗爾、馬賽、熱那亞、的裡雅斯特、康斯坦察、敖德薩等;非洲的亞歷山大、達爾貝達(卡薩佈蘭卡)、蒙羅維亞、哈科特港、開普敦;北美洲的紐約、費城、巴爾的摩、諾福克、坦帕、巴吞魯日、新奧爾良、休斯敦;南美洲的馬拉開波、圖巴蘭、裡約熱內盧及佈宜諾斯艾利斯等。其中荷蘭的鹿特丹是世界最大的海港,最高年吞吐量達3億噸(1977)。

20世紀70年代初,大西洋海底電纜線總長達20多萬公裡,其中有16條是連接西歐與北美間的海底電纜。從愛爾蘭的瓦倫西亞島和法國的佈列塔尼半島西北端開始,通到加拿大紐芬蘭島的東南端、或一直通到加拿大新斯科舍半島北端的線路,是大西洋海底電纜的主要幹線。亞速爾群島、百慕大群島、馬德拉群島、佛得角群島及阿森松島是重要的海底電纜中繼站。

大西洋的上空也是聯系西歐、北美、南美和非洲間的空中交通要道。其中以連接倫敦、巴黎、阿姆斯特丹等歐洲各國首都同紐約等美國和加拿大各大城市間的北大西洋航空線的客、貨運量最大。其他主要航空線還有歐洲—南美航線,北美—非洲航線和南美—非洲航線。