中國東漢重要碑刻。全稱“漢郃陽令曹全碑”。東漢中平二年 (185)立。明萬曆初年在陝西郃陽縣舊城出土。1956年移入西安碑林保存。碑高約1.7米,寬約0.86米,長方形,無額,石質堅細。碑身兩面均刻有銘文,隸書。碑陽20行,滿行45字;碑陰分5列,每列行數位數均不等。

碑陽銘文記述郃陽縣令曹全的傢世及生平。曹全為漢初名相曹參的後代,建甯二年 (169)舉孝廉,除郎中,拜西域戊部司馬,率兵征討疏勒國,殺其王和德,遷右扶風槐槐裡令,後任郃陽令。此碑是其下屬群僚集資刻石以頌其功之作。碑陰刻門下故吏姓名及捐資數目。碑文中所記平疏勒事,與《後漢書·疏勒傳》頗有出入,因碑為當時所立,故其記事為史傢所重視。碑中記載瞭光和七年黃巾起義時,“幽、冀、兗、豫、荊、揚,同時並動”的形勢,具有很高的史料價值。碑文字體精美,飄動秀逸,為漢隸代表作之一。

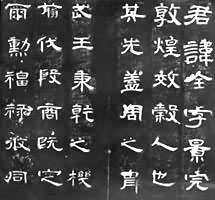

曹全碑拓本局部

曹全碑拓本局部