漢藏語系的語族之一。

分佈和分類 主要分佈在亞洲地區的中國、緬甸、不丹、錫金、尼泊爾、印度、泰國等國境內。中國的藏緬語族語言主要分佈在西南、西北、中南等地區。分4個語支:①藏語支──藏語、嘉戎語、門巴語等;②景頗語支──景頗語等;③彝語支──彝語、傈僳語、哈尼語、拉祜語、納西語、基諾語等;④緬語支──載瓦語、阿昌語等。

由於語言情況比較複復雜,有些語言的系屬尚未確定或尚末取得一致的意見。如羌語、白語、土傢語、怒語、獨龍語、珞巴語、普米語、僜語等,有的學者認為應另立羌語支,包括羌語、普米語、嘉戎語等,有的則認為這幾種語言應歸入藏語支。有的認為白語應屬彝語支;而有的則認為應另立一語支。有的認為土傢語、怒語屬彝語支,獨龍語、珞巴語、僜語屬景頗語支。

20世紀50年代以後,中國語言學者通過調查又發現瞭一些新語言,如木雅語、多續語、爾蘇語等,但其性質和地位有待進一步確定。在國外,屬於藏緬語族的語言有緬甸語、盧舍依語、列普查語、阿博爾語、姆魯語等。已消亡的西夏語(10~12世紀中國黨項族使用的語言)也屬這一語族,它與彝語支比較接近。

語言特點 藏緬語族諸語言之間,除瞭存在一定數量的同源詞外,在語音、語法、詞匯各方面都有許多共同的特點,從中可以看出相互間的親屬關系。不同語言之間的差異主要表現在語音和詞匯上,語法上的差異較小。

語音 大多數語言都有聲調,但數目較少,一般是3或4個。如獨龍語有3個聲調,景頗語有4個聲調。也有兩個聲調的,如普米語箐花話有一個高調55和一個低調13。少數語言或方言沒有聲調,如珞巴語、藏語安多方言、羌語北部方言。但這些語言裡的許多音節有習慣的音高。如藏語安多方言,一般是清聲母音節讀高調,濁聲母音節讀低調,例如hkɑ55(困難),ɦɡɑ11(高興)。聲調的分類與分化同聲母清濁的關系最密切,此外,還與元音的松緊和長短、韻尾的特點等都有關系。如藏語的聲調因聲母的清濁分為高低兩類,清聲母是高調,濁聲母是低調。有的方言,清濁的對立雖已消失,但在聲調上仍留下兩類聲母的痕跡。彝語支諸語言的聲調,除瞭與聲母的清濁有密切關系外,還同元音的松緊有一定的關系。松元音音節出現的聲調數比緊元音音節多,聲調的變化因元音松緊而有不同的特點。

許多語言的聲母分清濁。清濁對立除瞭區別詞匯意義外,有些語言還能區別語法意義。如彝語涼山話:ɡɑ55(穿)和 kɑ55(使穿),ɡω33(聽見)和kω33(使聽見)。清濁的對立主要出現在塞音、塞擦音、擦音上,但有些語言,如緬甸語、彝語、普米語、阿昌語等,鼻音、邊音也分清濁。在發展過程中,清濁對立有逐漸消失的趨勢。在塞音、塞擦音、擦音上是濁的消失,保留清的;在鼻音、邊音上是清的消失,保留濁的。聲母的清濁對立消失後,有的語言轉為不同的聲調──原清聲母音節讀高調,原濁聲母音節讀低調,如藏語拉薩話;有的語言轉為元音松緊的對立──清聲母使元音變緊,濁聲母使元音變松,如載瓦語;有的語言轉為送氣不送氣的對立──濁聲母變為不送氣清聲母,清聲母則由不送氣聲母變為送氣聲母,如哈尼語碧約話。

有些語言有豐富的復輔音聲母。如彝語、納西語有mb-、nd-、nʣ-、ȵdʑ-、ηʥ-、ŋɡ- 等帶前置鼻音的復輔音聲母(鼻音的發音部位同後面的輔音相同)。羌語麻窩話有71個復輔音聲母,如γp-、γts-、sp-、st-、zb-、zɡ-、xp-、xʦ‘-、γb-、γʤ、ʁd-、ʁz-等。嘉戎語梭磨話有197個復輔音聲母,不僅有二合的,還有三合的,如pt-、bt-、ɡz-、sk-、ŋm-、pγ-、kl- 和spγ-、zɡγ-、mbγ-、wzd-等。復輔音聲母單輔音化是藏緬語族的共同發展趨勢,其演變方式有脫落、合並、分為不同音節等。

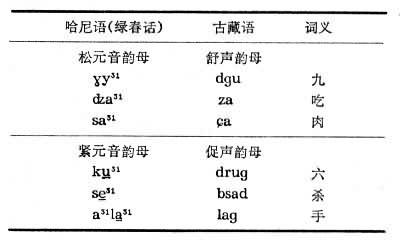

有許多語言的元音分松緊、如彝、傈僳、哈尼、拉祜、白、景頗、載瓦等語言。元音松緊的差別往往還伴隨聲調、舌位等方面的一些差別。比較常見的是,在同一元音上緊的比松的調值略短且高,舌位略低。有的語言緊元音後還伴隨喉塞音,如拉祜語。各語言的松緊元音同聲母和聲調的配合也有一些特點。如哈尼語綠春話的緊元音不同送氣聲母結合,緊元音出現的聲調數目比松元音少。在來源方面,有的語言,如彝語、哈尼語、傈僳語等,是由原有的促聲韻消失韻尾後使元音變緊,與不帶韻尾的松元音形成松緊對立。有的語言,如載瓦語、景頗語等,松緊對立來源於聲母的清濁。這兩類語言與古藏語(藏文所反映的7世紀藏語語音)對比,前者的松緊元音韻母與舒促韻母對應,後者的松緊元音韻母與清濁聲母對應。例如:

哈尼語綠春話與古藏語對比 \

n

載瓦語與古藏語對比

\

n

載瓦語與古藏語對比

單元音韻母比較豐富,復合元音韻母不發達。如藏語拉薩話有a、i、u、e、o、ε、y、ø、ɔ、ã、ĩ、ũ、ě、õ、壴、ỹ、壴、等17個單元音韻母,哈尼語綠春話有i、i、e、e、a、a、ɔ、ɔ、o、o、u、u、γ、γ、ω、ω、y、y、ɿ、ɿ等20個單元音韻母。多數語言有少量二合元音韻母,但無三合元音韻母。彝語支語言的韻母以單元音韻母為主,少量的復合元音韻母主要出現在借詞中。

除彝語支語言外,都有輔音韻尾,但發展不平衡。常見的韻尾有-p、-t、-k、-ʔ、-m、-n、-ŋ等。許多語言和方言存在著輔音韻尾簡化、消失的趨勢。塞音韻尾向-ʔ發展。如古藏語的-b、-d、-ɡ等韻尾發展到現代,拉薩話僅留下-p、-ʔ兩個韻尾,德格話隻留下一個-ʔ。古緬甸語的-p、-t、-k等韻尾到瞭現代仰光話,都轉化為-ʔ。鼻音韻尾向鼻化元音轉化。如古藏語的-m、-n、-ŋ等韻尾發展到現代,在拉薩話裡僅留下一個 -m,同時出現瞭鼻化元音,在德格話裡都轉化為鼻化元音。彝語支語言,大多數地區的輔音韻尾已全部消失,韻母都是開音節的。羌語的輔音韻尾雖比其他語言豐富,但大多是後起的,由音變、合音、借用等形成的。在同源詞中,出現於其他親屬語言的輔音韻尾在羌語中大都已經脫落。

有些語言有弱化音節,如緬甸、景頗、載瓦、阿昌等語言。弱化音節出現在多音節詞的第一個音節,讀音輕而弱,舌位也有變化。如景頗語 mă31∫a31(人)中的mă31為弱化音節,實際音值為m鋞31。在來源上,弱化音節一部分來自非弱化音節。如載瓦語的mjǐ21po21(蟲)的jǐ21由mji21(火)弱化而成;阿昌語的 kă31ʦen31(黃鱔)的kă31由ŋa31(魚)弱化而成。另一部分來自古代復輔音聲母的前一輔音。如景頗語的mă31ŋa33(五)、∫ă31Зam33(水獺)、ʧă31khu31(九)等,前一音節都由古代復輔音聲母的前一輔音演變而來。

語法 虛詞和語序是表達語法意義的主要手段。形態變化比漢語和苗瑤語族、壯侗語族豐富。有些語言(如嘉戎語、僜語等)的附加成分比較豐富,這也是表達語法意義的重要手段。後加成分最多,其次是前加成分,中加成分較少。各語言或多或少都存在語音交替的屈折形式。基本語序比較一致。主語在謂語前,謂語在賓語後;間接賓語在直接賓語前。名詞、代詞作定語時在中心詞前;數詞或數量詞組作定語時在中心詞後;數詞或數量詞組作狀語時在中心詞前;形容詞作定語時一般在中心詞後,但有的語言加瞭助詞以後也可在中心詞前。動詞、形容詞作補語時在中心詞後。

動詞的語法范疇比較豐富,有人稱、時、體、態、互動、式、趨向等。常見的語法手段有添附加成分、語音交替、重疊等。人稱范疇,在有些語言(如獨龍語、羌語、嘉戎語等)中是在動詞上添加附加成分來表示,附加成分由人稱代詞縮減或音變而成。如獨龍語:lɑ55(找)、laŋ55(我找)、nω31lɑ55(你找)。動詞的態分自動態和使動態,語法形式有分析式和綜合式兩種。綜合式的語法形式,語音交替是常見的現象。除清濁交替如彝語涼山話的bi33(散開)和pi33(使散開)外,還有送氣和不送氣如阿昌語隴川話的 pʐau55(垮)和phʐau55(使垮)、松緊元音如載瓦語的ʦuŋ51(坐)和ʦuŋ51(使坐)、不同聲調如拉祜語的ʦa53(吃)和 ʦa31(使吃)、不同元音如普米語箐花話的ʂa13(笑)和ʂɐ13(使笑)等交替形式。有的語言用前加成分表示使動〔如景頗語的then31(壞)和 ʧă31then31(弄壞)〕。不同語言之間還存在一些同源的使動詞。如“斷”和“使斷”二詞,古藏語是chad和bcad,緬甸語是ʧo53和ʧho53,彝語是ɡe33和khe33,載瓦語是kjui21和khjui21。從使動詞的同源關系中可以看出藏緬語族諸語言的親屬關系。互動范疇的語法形式主要是重疊,如羌語麻窩話的ⅹʨ i(愛)和ⅹʨi ⅹʨi(相愛),普米語的ʥi13(唱)和ʥε55ʥi13(對唱)。有的語言用前加成分表示互動,如獨龍話的lɑ55(找)和a31lɑ55(互相找)。動詞的式一般分敘述式、祈使式、命令式、疑問式等。其形式有加助詞、加附加成分、語音變化等。景頗語後加不同的句尾助詞表示不同的式,如sa33(去),sa33n31tai33(你去),Sa33n31ni51?(你去嗎?) Sa33uʔ31!(你去吧!)。普米語以動詞詞根韻母的語音變化表示命令式,如ʦɑ55(洗),ʦu55(你洗吧);thi壴(喝),thiãu13(你喝吧)。

藏緬語族中許多語言的人稱代詞有格的語法范疇。分主格、賓格、領格3種,多出現在單數上,由語音變化表示。如哈尼語綠春話的第一人稱單數:主格是ŋɑ55,賓格是ŋa31,領格是ŋa33。

有量詞,但發展不平衡。有些語言(如彝語支、緬語支)量詞比較豐富,數詞必須同量詞結合後才能修飾名詞。量詞的作用除表示單位外,還能指明名詞的類別、性質、形狀等特征。而有些語言(如藏語、門巴語、景頗語)量詞較少,數詞可以直接修飾名詞。如藏語拉薩話的mi35(人) sum55(三),意為“三個人”。量詞同數詞結合的次序有兩種:一種是量詞在前,如景頗語的n31ʦin33(水)wan33(碗)mji33(一),意為“一碗水”;另一種是量詞在後,如哈尼語的ʦho55(人),ʨhi31(一)γa31(個)意為“一個人”。量詞大多來自名詞、動詞。有些語言,大多數名詞計量時都可臨時當量詞用(雙音節詞多用後一個音節)。如哈尼語的 mo31(馬)ʨhi31(一) mo31(匹),意為“一匹馬”,la31ny55(指頭)ʨ hi31(一)ny55(個),意為“一個指頭”。

有結構助詞,表示支配、領屬、主謂、被動、用什麼工具、以什麼方式、從什麼地方等結構關系。有的句子成分可以借助結構助詞改變語序,如帶結構助詞後,賓語可提到主語前,形容詞定語可提到名詞中心詞前等。如景頗語的 ŋai33(我)∫i33(他)phеʔ55(賓語助詞)ja33(給) să33ŋai33(句尾助詞),“我給他瞭”,也可說成∫i33phеʔ55ŋai33ja33să33ŋai33。

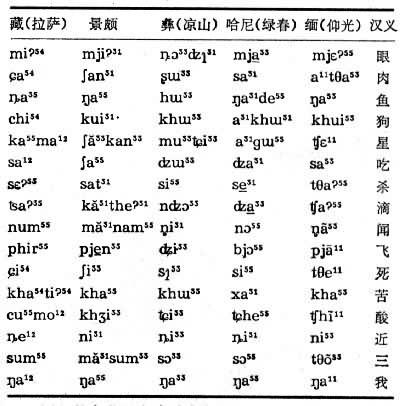

詞匯 藏緬語族語言之間都有一定數量的同源詞。同源詞都是最基本的詞。例如:

同源詞

詞以單音節詞和由單音節詞組成的復合詞為主,多音節的單純詞較少。構詞方式有派生法和合成法兩種,以合成法為主。合成法主要有並列、修飾、支配、主謂等結構。此外,四音格聯綿詞比較豐富,表示不同的詞義和感情色彩。音節結合的形式有AABB、ABAB、ABAC、ABCD等,二、四音節還有雙聲、疊韻的現象。(見彩圖)

中國藏緬語族語言分佈示意圖

根據中國社會科學院民族研究所資料編繪

中國藏緬語族語言分佈示意圖

根據中國社會科學院民族研究所資料編繪

參考書目

羅常培、傅懋梸:《國內少數民族語言文字概況》,載《中國語文》,1954,第3期。

R.Shafer,Introduction to Sino-Tibetɑn,Harra-ssowitz,Wiesbaden,1966.

S.N.Wolfenden,Outlines of Tibeto-BurmɑnLin-ɡuitic Morphocoɡy,London,1929.