現存最早的兩部等韻書之一(另一部為《七音略》)。作者不詳。南宋張麟之《韻鏡序》說該書原名叫《指微韻鏡》。南宋鄭樵《通志·七音略序》說:“臣初得《七音韻鑒》,一唱而三歎!”張麟之《韻鏡序作》又說:“舊以翼祖諱‘敬’,故為《韻鑒》。今遷祧廟,複從本名。”從這裏看來,這部書的祖本可能叫《韻鏡》,前頭也許有“七音”一類字樣。此書本名犯瞭宋太祖趙匡胤祖父趙敬的諱,所以改字。趙匡胤一即位就追上高祖以下尊號。看來成書可能在五代。但是不可能比敦煌出的署名南梁漢比丘守溫的三三十字母卷子更早,因為《韻鏡》裡已經用三十六字母瞭。

《韻鏡》於宋代流入日本,清末黎庶昌(1837~1897)又從日本得到一個本子,後頭有日本人宣賢作的跋,署享祿元年(1528)。實際上卻是永祿七年(1564)翻刻本。黎庶昌刻入《古逸叢書》,這才重新流行。

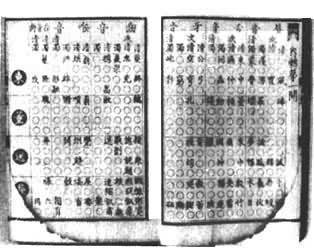

全書共分43個圖。每個圖前頭有“內(外)轉第××開(合)”字樣(見圖)。韻目用206韻,說明當時音系離《廣韻》和它的派生體系不遠,可以歸並,不用刪改。隻有蒸登職德放在全書最後。推測它的原因,可能是因為職德韻在閩南、客傢兩種方言裡收[t],客傢方言蒸登也收[n],跟正統《切韻》音和粵方言收[ŋ]、[k]的不同。所以提出來放在最後。

《韻鏡》內轉第一開

《韻鏡》內轉第一開

見(等韻)。