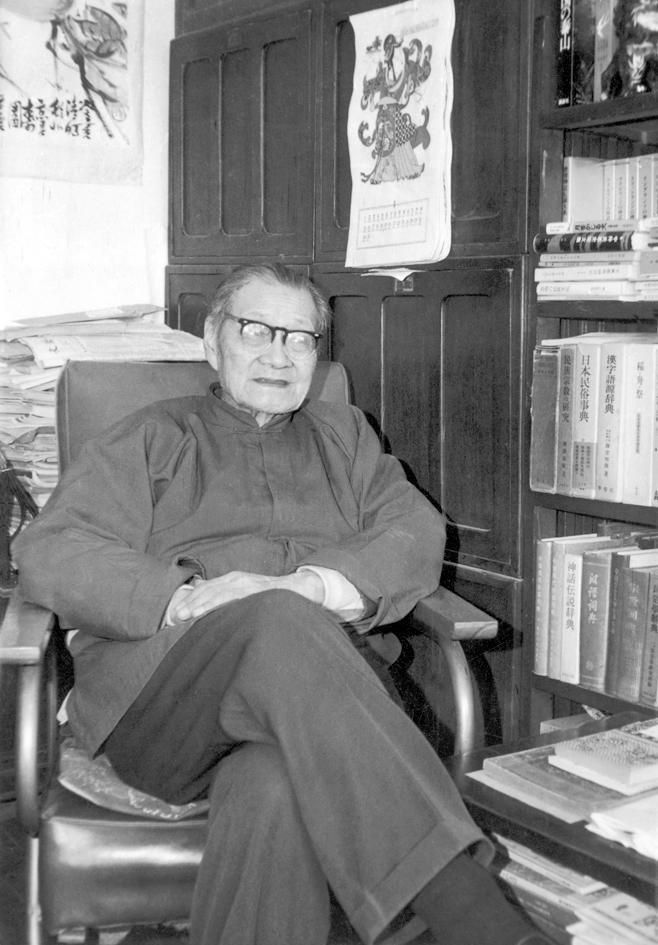

中國民間文藝學傢、民俗學傢、教育傢、詩人、散文傢。原名鐘譚宗,筆名靜聞、金粟。廣東海豐人,卒於北京。1920~1922年曾就讀於海豐陸安師範學校,因受到新文化思潮和北大歌謠學運動的影響,對民間文學產生興趣,開始搜集、整理民間歌謠和故事,並在北大《歌謠週刊》上陸續發表《讀〈粵東筆記〉》、《南洋的歌謠》、《海豐人表現於歌謠中之婚姻觀》等文章。1927年進入中山大學,與顧頡剛等人共同創創辦中國第一個民俗學會——中山大學民俗學會,並負責編輯《民間文藝》雜志(後改名為《民俗》周刊)。此後,出版瞭《荔枝小品》、《民間文藝叢話》等作品和專著,在中國現代文學界、學術界嶄露頭角。

1928年至杭州,任教於浙江大學等校。1930年夏,與江紹原、婁子匡等人發起成立杭州中國民俗學會,編印《民間》月刊、《民俗學集鐫》等,致力於民間文學的理論研究和宣傳工作。其間發表《〈山海經〉神話研究的討論及其它》、《中國民間故事型式》、《中國植物起源神話》、《中國的天鵝處女型故事》等學術論著。

1934~1936年留學日本早稻田大學文學部研究院,攻研民俗學與民間文藝學,並在當地《民俗學研究》、《民俗學》月刊等學術雜志上發表《老獺稚型傳說之發生地》、《盤瓠神話考察》等多種關於神話、傳說、民間故事的論著。他始終保持與國內民俗學界的聯系,在《藝風》主編《民俗園地》,促進中日民俗學、民間文學的學術交流。回國後任教於杭州、桂林等地。1941年重回中山大學,1947年赴香港,任教於達德學院。

1949年5月到北京,參與籌備第一屆文代會,自此留在北京,任北京師范大學教授、中文系主任,直至百歲高齡。1950年,他倡議成立中國民間文藝研究會,並當選為副理事長。1983年,又發起成立瞭中國民俗學會,並擔任第一屆理事長。他長期負責中國民俗學會以及北京師范大學的民間文學教研工作,培養瞭大批民間文學、民俗學的研究和教學人才。

此外,鐘敬文還曾擔任中國民間文藝傢協會主席、名譽主席,中國文學藝術界聯合會榮譽委員,中華詩詞學會副會長等職。作為中國民間文藝學、民俗學的重要創建者與組織者,他為中國民間文化研究事業作出瞭不可替代的卓越貢獻。出版有《鐘敬文文集》(5卷),分為《民間文藝學卷》、《民俗學卷》、《詩學及文藝論卷》、《詩歌卷》、《散文隨筆卷》。