中國55個少數民族和歷史上曾存在於中國境內的少數民族的文學現象。包括產生於這些民族中的民間文學傳統和作傢文學創作,以及與之相關的文學批評和文學理論。中國各少數民族在漫長的發展過程中,形成瞭各具特色的文學傳統,出現瞭許多傑出的詩人和作傢,積累瞭豐富多彩的文學遺產。少數民族文學是中華民族文學傳統的重要組成部分,賦予中國文學以多姿多彩的民族特色,為中國文學立足於世界文學之林作出瞭不可磨滅的貢獻。

概概說 中國少數民族文學有著悠久的歷史和傳統,尤其是民間文學很早就引起文人學士包括漢族文人的註意,在歷代文獻史料中留下瞭豐富的記載,一些民族很早就有民間口頭文學的書面抄本流傳後世,一些傑出的古代少數民族作傢有作品甚至文集傳世。例如,漢代劉向《說苑·善說》所載的《越人歌》就是公元前500餘年時的古越人(南方少數民族)所創作的民歌。又如《後漢書·西南夷列傳》中的《白狼王歌》是漢代氐羌人所作。據記載,東漢明帝永平年間,益州刺史朱輔大力宣傳漢朝政策,“白狼王唐菆等慕化歸義,作詩三章”,後由漢官“譯其辭語”呈送漢京。可見對少數民族文學的收集記錄具有悠久歷史。但是,少數民族文學的創作和研究成為一項有意識推動的事業,則是在中華人民共和國建立之後。20世紀50年代,在全國范圍內開展全面的民族普查和民族確認工作,對各民族的風俗、宗教、語言和民間文學進行瞭廣泛深入的調查。這次普查工作在確立各民族的政治地位、明確各少數民族成員民族身份的同時,也將少數民族的文學創作和研究事業納入國傢文化發展和學術事業的統一規劃。“少數民族文學”這一概念得以界定後,這個有著獨特研究對象的學科隨之確立。

少數民族文學不僅包括用本民族語言文字創作和流傳的作品,也包括少數民族作傢用漢語或其他語種創作的文學作品。少數民族作傢使用雙語創作的現象在少數民族入主中原的南北朝時期、元代和清代尤其令人矚目,在民族融合和文化交流日益深化的當今則更加突出。雙語創作現象不僅發生在作傢的創作中,有時也發生在那些民族雜居地區的民間文藝形式中,如“蠻漢劇”等就是兼用相鄰地區通行的兩種民族語言的民間藝術樣式。這些創作在呈現濃鬱的本民族傳統的同時,也日益融於整個中國文學乃至世界文學之中。

包括文學在內的各少數民族文化和漢族文化一直保持著密切的相互聯系和相互滲透。一方面,漢民族大量的優秀文學作品一直保持著對少數民族文學的強大的影響力,是包括各少數民族在內的周邊各民族文學效法和學習的典范。另一方面,周邊各民族也自始至終源源不斷地為漢語文學輸送新鮮血液,豐富漢語文學的題材和風格,不斷刺激漢語文學的生命力。例如,發源於南方楚民族祭神頌歌的楚辭在漢代演變為盛極一時的漢賦文體;南北朝時期隨著北方民族入主中原,也造就瞭北朝詩歌剛健粗獷的整體風格;唐代文學的全面繁榮,則與西域文化和文學傳統的影響息息相關;元代散曲和雜劇的發達,也與北方少數民族文化的影響密不可分。

由於自然和文化各方面的原因,中國各少數民族的文學發展程度存在很大的差異,有些民族很早就開始使用文字,因此形成瞭獨特的書面文學傳統。有些民族則迄今為止還沒有本民族的文字,其文學傳統仍主要以史詩、歌謠、神話、故事講述、儀式戲劇等民間文學的形式體現於口頭傳統中。因此,民間文學仍然是少數民族文學傳統的重要組成部分。

民間文學 中國各少數民族民眾中世代口耳相傳的口頭文學作品,包括歌謠、史詩、敘事詩、神話、傳說、故事、曲藝和小戲、諺語和謎語等,也包括這些文學體裁作品的口頭文學的書面記錄。各民族的民間文學是其口頭傳統的重要組成部分,與一個民族的生活息息相關,在社會生活中發揮著綜合功能。例如在一些地方,口承文學除具有其文學基本功能外,同時還是記錄本民族起源、譜系和重大事件的歷史教科書,是對族內青年進行道德行為規范的指南,是關於社會生活知識的百科全書。民間文學作品往往在儀式、慶典、祭祀、節日等傳統文化活動中講述和表演,並憑借此類活動得以傳承和傳播。

神話 神話是口頭傳統中最古老的散體敘事類型。各民族神話以創世神話為主,涉及開天辟地、人類產生、萬物由來、各種自然現象的形成及族群起源等“原生性神話”;也有文化發明、習俗禮制、行為模式的形成、民族遷徙、先祖創業等“衍生性神話”。世界上主要的神話類型,在中國少數民族神話傳承中都可以找到生動而豐富的實例。神話敘事有著悠久的傳統和強大的生命力,古代漢文史志所記載的“始祖神話”,如武陵蠻的“槃瓠神話”至今在中國南方苗、瑤、畬等民族中流傳。古夜郎人的“竹王神話”,古哀牢人和南詔國的“九龍神話”,也在彝、白等民族中流傳;而“開天辟地神話”、“洪水神話”、“射日射月神話”等神話母題和故事范型則仍在眾多的少數民族中口耳相傳。

創世神話如衛拉特蒙古族的《麥德爾創世》、滿族的《天宮大戰》、哈薩克族的《迦薩甘創世》、回族的《阿丹與海娃》、普米族的《捉馬鹿》、基諾族的《阿嫫腰白》、哈尼族的《青蛙造天造地》、佈依族的《力戛撐天》、佈朗族的《顧米亞》、傣族的《佈桑該和雅桑該》、水族的《牙巫造天地》、哈尼族的《天、地、人的傳說》、白族的《開天辟地》、彝族的《人類和石頭的戰爭》等,日月神話如蒙古族的《烏恩射太陽》、赫哲族的《日耳》、羌族的《兄妹射日治人煙》、仡佬族的《太陽和月亮》、獨龍族的《獵人射太陽》、普米族的《采金光》和彝族的《三女找太陽》等,人類起源神話如維吾爾族的《庫馬爾斯》、納西族的《埃姑咪》、獨龍族的《嗄美嗄莎造人》、仡佬族的《四代人》和水族的《十二個仙蛋》,始祖神話如蒙古族的《天女之惠》、哈薩克族的《牧羊人與天鵝女》、塔吉克族的《公主堡》、朝鮮族的《東明王朱蒙》、傣族的《鳥姑娘》、獨龍族的《馬葛捧》(大象的兒子),洪水神話如佈依族的《洪水潮天》、德昂族的《大火和洪水》、苦聰人的《巨樹遮天與洪水泛濫》、傈僳族的《洪水滔天和兄妹成傢》、納西族的《人類遷徙記》等,都蘊涵著獨特的文化價值,包容著深刻的思想含量,顯示著神奇的藝術魅力。

神話還記錄瞭各民族社會的歷史進程及其生產生活等方面的情況,諸如文字的發明及使用,兩性制度的建立,建房、造橋、制舟船、鑄劍、制鼓樂、五谷的種植、農耕的興起、紡織的昌盛、畜牧的發展等文化創造,無一不反映出各族先民用勤勞、智慧和才幹所創造的古老文明。這些古老的神話敘事,對各民族的文學傳統及其傳承發生瞭極其深遠和重大的影響。

史詩 史詩是人類文化史上很早出現的一種長篇韻文體敘事文學。歌頌部落祖先和英雄,追述族群綿延不絕的歷史是史詩的基本主題。史詩除少數短篇作品外,一般均為宏篇巨制,結構龐大、情節曲折、內涵豐富、氣勢磅礴,往往以口頭流傳和手抄本形式在民間得以長期傳承和傳播,成為一個民族歷史、經濟、政治、文化和社會生活知識的總匯。某一民族的史詩,常被認為是這一民族的形象化的歷史。中國少數民族史詩蘊藏豐富,按傳承地域又可分為南北兩大系統。北方民族如蒙古族、維吾爾族、哈薩克族、柯爾克孜族等和藏族,以長篇英雄史詩見長,南方傣、彝、納西、哈尼、苗、壯等民族的史詩多為中、小型的創世史詩和遷徙史詩。中國少數民族史詩種類多樣、傳承歷史悠久、演唱活動活躍,這在當今世界范圍內是罕見的。

圖1 《格薩爾王傳》 藏族佈畫

圖1 《格薩爾王傳》 藏族佈畫

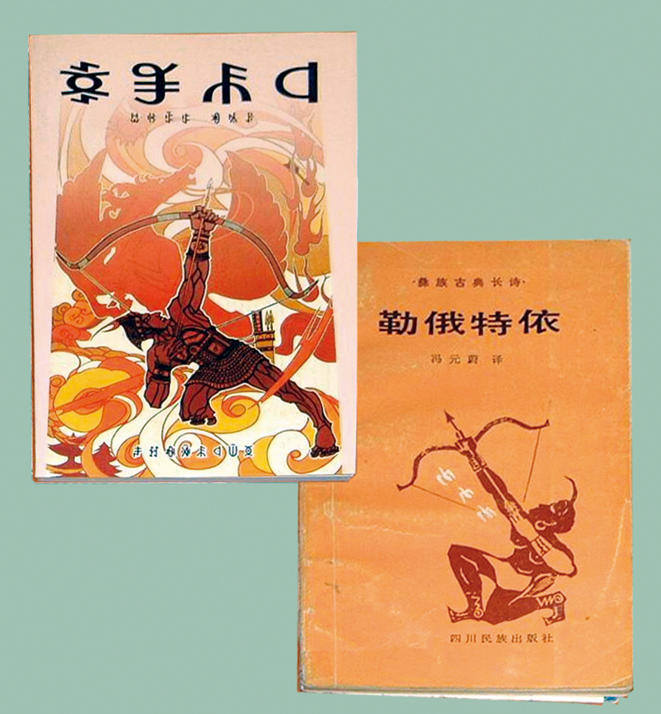

圖2 彝族創世史詩《勒俄特依》彝漢文本整理本

圖2 彝族創世史詩《勒俄特依》彝漢文本整理本

①英雄史詩。中國少數民族英雄史詩蘊藏十分豐富。在眾多的英雄史詩作品中舉世聞名的是“三大英雄史詩”——藏族和蒙古族史詩《格薩爾》、柯爾克孜族史詩《瑪納斯》和蒙古族史詩《江格爾》。有約千年傳承歷史的藏族史詩《格薩爾王傳》,迄今已記錄有約120部,100多萬詩行,2 000多萬字,是世界范圍內規模最大、演唱篇幅最長的英雄史詩,代表著藏族民間文化與口頭敘事傳統的最高藝術成就。柯爾克孜族史詩《瑪納斯》的演唱歌手多達上百位,其中記錄並出版的居素甫·瑪瑪依演唱本共8部18冊,長達232 165行。流傳於新疆衛拉特蒙古人中的史詩《江格爾》,也有至少數百年的傳承歷史。2004年《江格爾》史詩漢文全譯本面世,共6冊70章(部),計15萬行。中國古代一些遊牧民族英雄史詩尤為發達。如蒙古族中保存和流傳的中、短篇史詩就有300餘部,從傳承地域可分為衛拉特史詩、巴爾虎史詩和科爾沁史詩。哈薩克、維吾爾、鄂倫春和赫哲等民族中也保存著英雄史詩敘事傳統。在西南一些民族中,也有英雄史詩,如傣族的《蘭嘎西賀》、《粘響》、《厘俸》,納西族的《黑白之戰》、《哈斯之戰》,彝族的《支嘎阿魯王》、《俄索折魯王》、《銅鼓王》,以及壯族的《莫一大王》等作品。

②創世史詩。中國南方地區的彝、哈尼、納西、白、拉祜、傈僳、羌、普米、景頗、阿昌、德昂、傣、佈依、水、苗、瑤、侗、土傢、壯等民族中都流傳著本民族或本支系的創世史詩。已搜集、整理、翻譯、出版的創世史詩文本就有數十部之多。如納西族的《創世紀》,白族的《創世紀》,彝族的《查姆》、《梅葛》、《阿細的先基》、《勒俄特依》和《物始紀略》,壯族的《佈洛陀》,侗族的《起源之歌》,苗族的《苗族史詩》、《苗族古歌》,瑤族的《密洛陀》和《盤王歌》,拉祜族的《牡帕蜜帕》,傣族的《巴塔麻嘎捧尚羅》,阿昌族的《遮帕麻與遮米麻》,景頗族的《勒包齋娃》,哈尼族的《十二奴局》、《窩果策尼果》和《奧色密色》,佤族的《西崗裡》,普米族的《帕米查哩》,德昂族的《達古達楞格萊標》,佈依族的《賽胡細妹造人煙》,仡佬族的《十二段經》,傈僳族的《創世紀》,以及苦聰人的《創世歌》等。這些創世史詩作品從敘事結構上體現出完整的體系,即從開天辟地、日月形成、造人造物、洪水泛濫及兄妹成婚、族群起源、遷徙定居、農耕稻作等,形成瞭一個完整的創世紀序列,並始終以“歷史”(各民族心目中的歷史)這條主線為中軸,依照歷史演變、人類進化的發展程序,把各個篇章、各個情節連貫起來,構成一個自然而完整的創世程序,一組眾多歷史畫面交替的鏡頭展示瞭宇宙天地、古往今來的紛披繁復的內容,反映瞭各民族先民在特定歷史時期所特有的歷史觀。

③遷徙史詩。有族群遷徙史的民族,多有追溯本族歷史足跡的意識。藏緬語族彝語支民族中的哈尼、彝、拉祜等民族中都有以族群或支系的遷徙史實為題材的長篇敘事詩,其中的代表性作品主要有哈尼族的《哈尼阿培聰坡坡》、《雅尼雅嘎贊嘎》、《普亞德亞佐亞》、《阿波仰者》,拉祜族的《根古》,彝族的“六祖史詩”(《賒榷濮》、《夷僰榷濮》、《根因榷濮》)以及《彝族源流》和《西南彝志》中的《譜牒志》和《歷史志》等作品。史詩以各遷居地的社會生活為敘事內容,展現瞭不同歷史時期、不同遷居地的廣闊的社會畫面,記載瞭各族先祖的世系和族體分化等一系列重大歷史事件,塑造瞭不同歷史時期的祖先英雄和歷史人物。同時,史詩又以歷次遷徙過程中的主要居地為敘事場景,勾勒瞭各民族歷史上遷徙流動的主要區域和遷徙路線。此外,在苗族、侗族等南方民族中也有遷徙史詩流傳。遷徙史詩不僅構成瞭中國少數民族史詩傳承的一個獨立門類,在中國口承文學范圍內也是一種頗為獨特的文學傳統。

敘事長詩 民間敘事長詩的創作在漢族民間文學中並不多見,但在少數民族民間文學中卻特別豐富和發達,幾乎每一個民族都有自己的敘事長詩。在西南少數民族地區,有傣族的阿鑾故事體長詩、悲劇敘事長詩,彝族的愛情婚姻長詩,傈僳族的傳統大調長詩,納西族的本調抒情敘事長詩,以及白族的本子曲抒情長詩。這些長詩均體現出鮮明的民族文化特征和典型的民族風格,共同構築瞭西南民間敘事長詩異常發達的整體面貌。在其他少數民族中,敘事長詩也有不同程度的發展,湧現出瞭一些頗能代表本民族敘事文學風格的作品。民間敘事長詩中以愛情為題材的占大多數,也有些是一般生活敘事詩。已搜集、整理、翻譯和發表的優秀作品有彝族的《阿詩瑪》、《我的麼表妹》、《媽媽的女兒》,哈尼族的《阿基洛奇耶與紮斯紮依》,納西族的《魯般魯饒》,傣族的《召樹屯》、《娥並與桑洛》,傈僳族的《生產調》、《逃婚調》,白族的《鴻雁帶書》、《青姑娘》,壯族的《達穩之歌》、《達備之歌》、《特華之歌》、《唱離亂》,侗族的《珠郞娘美》、《莽歲流美》,苗族的《仰阿莎》、《張秀眉之歌》,佈依族的《月亮歌》、《伍煥林》,土傢族的《錦雞》,土族的《拉仁佈與且門索》,回族的《馬五哥與尕豆妹》,裕固族的《黃黛琛》、《薩娜瑪珂》、《金銀姐妹與木頭姑娘》,維吾爾族的《艾裡甫和賽乃姆》,哈薩克族的《薩麗哈與薩曼》,達斡爾族的《少郎和岱夫》,蒙古族的《成吉思汗的兩匹駿馬》、《陶克陶之歌》、《嘎達梅林》等。這些長詩從不同的側面,反映瞭各民族人民在不同歷史時期的現實生活,提供瞭有關少數民族生產、生活、風俗習慣、民族性格等的形象畫面,不僅是文學研究的寶貴資料,而且對民俗學等人文學科的研究也極有價值。

圖3 傣族《召樹屯與喃木諾娜》劇照

圖3 傣族《召樹屯與喃木諾娜》劇照

其他文學樣式 除神話、史詩、敘事長詩外,少數民族民間文學還包括歌謠、傳說、故事、曲藝和小戲、諺語和謎語等在內的其他多種多樣的文學形式,其中歌謠的多種表現形式是民間詩學研究的寶貴資料。民歌對唱至今還是人們相互之間交流感情的主要手段。以歌對談,以歌答問,以歌傳情,以歌交友是許多少數民族傳統的生活習俗。中國西北地區的“花兒會”,廣西壯族的“歌圩”,仫佬族的“走坡”,苗族的“蘆笙會”和“踩歌堂”,白族的“石寶山歌會”等,都是這些民族傳統的歌節。這種歌唱習俗形成瞭各民族不同的民歌形式和格律。從押韻方式來講,蒙古族民歌押頭韻,西北地區各民族中流傳的“花兒”押尾韻和雙尾韻,壯族的“勒腳歌”押腰腳韻,苗族的古歌有的押調不押韻,音調相諧表現出音樂美。侗族大歌中的復調式多聲部合唱為中外民間音樂所罕見,早已飲譽海內外。迄今為止,中國共發現有29個民族有多聲部的合唱,構成瞭形態各異的民歌和聲藝術,具有十分重要的學術價值和聲樂藝術鑒賞價值。此外,蒙古族的“長調”和“短調”,傣族的“章哈調”,土傢族的“擺手歌”,紅河彝族的“四大腔”(海菜腔、山藥腔、五山腔和四腔)套曲式山歌等都是少數民族民歌寶庫中的奇葩。傳說和故事也是各個民族中極為常見的口頭藝術文學。傳說中比較常見的,是風物傳說和人物傳說。故事的情況則要復雜得多,以往的分類標準也不一致。大體說來,幻想故事、生活故事、動植物故事、機智人物故事等都是常見的分類范疇。民間傳說和故事在各民族中的蘊藏量極大,故不易列舉。

少數民族民間文學的傳承和表演與儀式、祭祀、宗教等傳統文化活動密不可分,祭司、巫師、長老等民間文化的精英在民間文學的創作、傳承中發揮著重要的作用。例如彝族的祭司畢摩對於彝族史詩的保存和傳承、納西族的祭司東巴對於納西族神話和史詩的保存和傳承等都功不可沒。柯爾克孜族的艾什瑪特·買買提和居素甫·瑪瑪依,蒙古族的琶傑、毛依罕、金巴紮木蘇,藏族的紮巴、桑珠、玉梅,傣族的康朗英、康朗甩,苗族的唐德海,赫哲族的吳連貴、葛德勝,朝鮮族的金德順,滿族的傅英仁等就是其中的優秀傳承人。

圖4 彝族民間的史詩演述人

圖4 彝族民間的史詩演述人

少數民族的作傢文學 中國少數民族文人作傢的創作,也有悠久的歷史。藏族作傢文學產生於7世紀左右。松贊幹佈時代,藏文的創制對藏族作傢文學的產生起瞭十分重要的作用。敦煌文獻《贊普傳略》是8~9世紀的作品,已具有相當文采。從11世紀初藏族著名宗教領袖、詩人米拉日巴寫作《道歌》算起,藏族作傢文學已有將近千年的歷史,其間出現瞭許多著名的作傢和作品,如貢嘎堅贊的哲理詩《薩迦格言》、桑吉堅贊的傳記文學《米拉日巴傳》、六世達賴倉央嘉措的《倉央嘉措情歌》、才仁旺階的長篇小說《勛努達美傳》等。藏文的產生也給文學翻譯帶來繁榮,漢族文學作品和印度佛經文學的翻譯和介紹對藏族作傢文學產生瞭深遠的影響。民間文學也借助文字被記錄、保存下來,如藏族英雄史詩《格薩爾王傳》在藏族地區就有各種抄本和刻本廣泛流傳。

中國西北地區的古老民族回紇(回鶻)在8世紀就有瞭著名的《九姓回鶻可汗碑》(立於808~821)。它是用古回鶻文、漢文和突厥文3種文字刻成。公元10世紀後半期至12世紀,維吾爾族文學飛速發展,並取得瞭輝煌的成績。優素甫·哈斯·哈吉甫的敘事長詩《福樂智慧》、馬合木德·喀什噶裡的巨著《突厥語大詞典》、阿合買提·玉格乃克的《真理的入門》,並稱為維吾爾族文學史上的三大名著。14~15世紀,維吾爾族詩壇上出現瞭魯提菲等一系列著名詩人,特別是納瓦依的創作不僅對15世紀維吾爾族文學創作產生瞭巨大影響,而且在整個西亞和中亞文學中也是一座高大的豐碑。18世紀以後,尼紮裡的《愛情長詩集》在維吾爾族文學史上占有十分重要的地位。

蒙古族14世紀初創造瞭今天仍在使用的蒙古文字,蒙古族文學隨之有瞭新的發展,產生大量的作傢和作品。《蒙古秘史》(舊譯《元朝秘史》)大約成書於13世紀40年代,現隻有漢文音譯的各種版本在國內外流傳。原文可能使用畏吾兒蒙古文寫就,已湮沒。這一著作對後世蒙古族歷史、語言文學產生瞭深遠影響。羅卜藏丹津的《羅·黃金史》、薩囊徹辰的《蒙古源流》以及尹湛納希的《青史演義》都曾受到它的滋養。19世紀,蒙古族古代文學的代表作傢是尹湛納希,除《青史演義》外,他還用蒙古文創作瞭《一層樓》、《泣紅亭》等長篇小說和大量詩歌。哈斯寶的《紅樓夢》蒙古文譯本及其評點,在紅學研究中獨樹一幟。

有史以來,各民族長期交往,相互貿易、通婚以至民族之間的戰爭等都造成各民族文化的交流和影響,形成瞭中國文學的多民族的豐富性和復雜性。在中國歷史上出現民族大融合的時期,這種影響尤為明顯。自元代以後,各少數民族中用漢文從事創作並取得較高成就的作傢,就屢見於中國文學史。如元代詩人耶律楚材(契丹)、薩都剌(回族),散曲作傢貫雲石(維吾爾族),雜劇作傢李直夫(女真);明代文學批評傢李贄(回族);清代詞人納蘭性德(滿族),小說傢蒲松齡(回族,一說蒙古族)、曹雪芹(滿族)等。白族、納西族和壯族中也有不少用漢文創作的優秀作傢。這部分作傢、詩人用漢文創作的作品,在豐富和促進瞭漢語文學寶庫的同時也成為本民族文學史上的寶貴遺產。

中國現代少數民族作傢文學和漢語現代文學一樣,是繼承五四新文學傳統發展起來的。無論是用少數民族文字創作,還是用漢文創作,都充滿瞭反帝愛國的激情。維吾爾族愛國詩人黎·穆塔裡甫和他同時代的許多詩人在新疆“三區”革命時期所寫的詩篇,以極大的熱情鼓舞著各民族人民反抗日本侵略和國民黨統治的勇氣。有些作傢則直接在革命隊伍中成長起來,如苗族作傢陳靖、壯族作傢陸地、侗族作傢苗延秀等。作傢老舍(滿族)、包爾漢(維吾爾族)、沈從文(苗族)、端木蕻良(滿族)等人的作品則從另一側面,反映瞭新民主主義革命時期中國人民的生活、理想和願望。特別是老舍和沈從文的創作,在中國現代文學史上占有光輝的一頁。

中華人民共和國建立後,少數民族作傢文學進入一個嶄新的歷史時期。從20世紀50年代到60年代初,成長起一大批少數民族作傢。如蒙古族的納·賽音朝克圖、巴·佈林貝赫、瑪拉沁夫、阿·敖德斯爾、朝克圖納仁,彝族的李喬,壯族的韋其麟,白族的楊蘇、曉雪,維吾爾族的鐵依甫江·艾裡耶夫,哈薩克族的庫爾班阿裡·吾斯潘諾夫,朝鮮族的李旭、金哲,赫哲族的烏·白辛,藏族的饒階巴桑、伊丹才讓,土傢族的汪承棟等,他們在詩歌、小說、戲劇等領域的創作成就引人註目。但是,1966~1976年的“文化大革命”,嚴重摧殘瞭少數民族的文學事業,導致少數民族文學創作在這一時期停滯不前。80年代以後,一批少數民族文學新秀成長起來,湧現出瞭如回族的張承志、陳村,鄂溫克族的烏熱爾圖,彝族的吉狄馬加,藏族的紮西達娃、阿來等一批優秀的作傢和詩人。過去許多少數民族的文學大都以民間口頭創作為主的狀況正在迅速改變。越來越多的民族不僅有瞭自己的作傢和作品,有些民族還逐漸形成瞭自己的作傢群,如維吾爾、哈薩克、蒙古、朝鮮、白、壯、藏、彝等民族,都有一批作傢活躍在詩歌、小說、戲劇、電影創作領域。他們的作品充滿瞭濃鬱的民族生活特色,又充滿時代感。

少數民族文學研究 中國少數民族文學研究方面的遺產也相當豐富。在一些擁有本民族文字的少數民族中,很早就形成本民族獨特的古典文論傳統,如13世紀的藏族學者雄敦·多吉堅贊將印度古典文學論著《詩鏡》譯為藏文,此後在藏族文人中研習《詩鏡》之風歷700餘年不衰,逐漸成為藏族自己的詩學傳統。17世紀的五世達賴喇嘛·羅桑嘉措著有《詩鏡妙音樂歌》,18世紀的康珠·丹增卻吉尼瑪著有《詩疏妙音語海》,19世紀的久·米旁南傑嘉措著有《詩疏妙音喜海》等,顯示瞭獨特的詩學智慧。從魏晉到明清,彝族經籍中保存瞭大量專門的詩學論述,散見於譜牒、訓書等古代文獻中,形成瞭自成一體、獨具特色的彝族古代詩學理論體系。帕拉納撰寫於1615年的《論傣族詩歌》則是以傣族詩歌為中心,旁及神話、語言和文字諸問題的著作。蒙古族文論傢哈斯寶的《紅樓夢回批》在紅學史上具有獨特的地位。

圖5 《詩鏡》藏文版

圖5 《詩鏡》藏文版

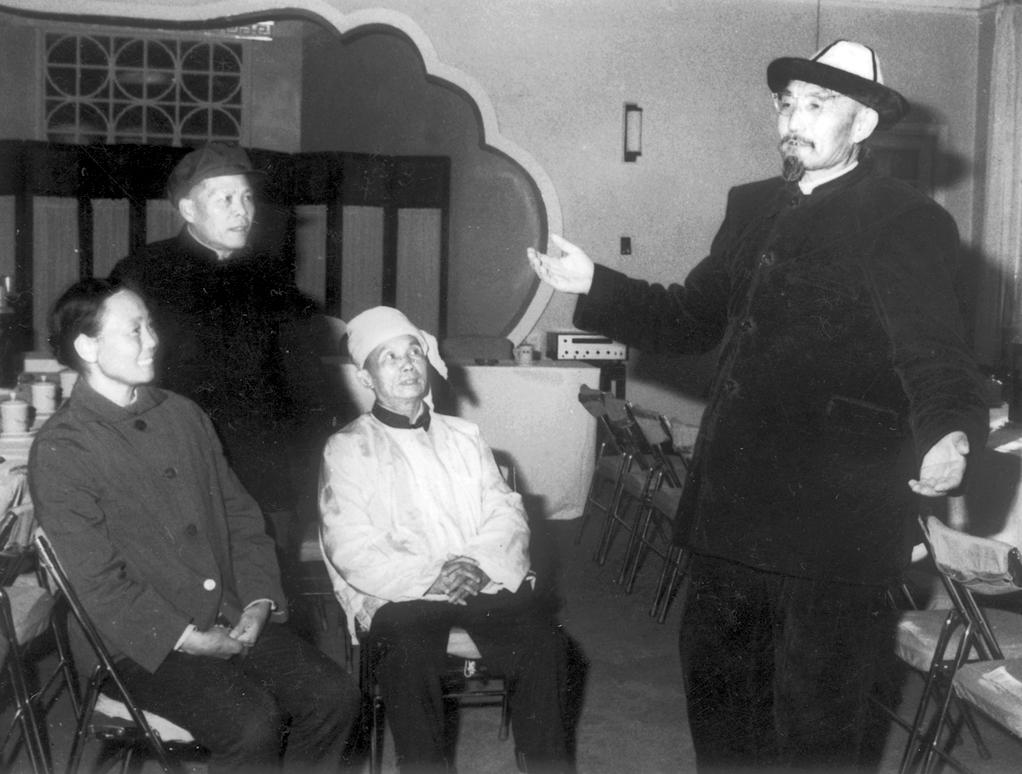

圖6 民間歌手在一起交流收集傳承民歌的體會。圖為居素甫·瑪瑪依(右)、薑秀珍(左一)、康朗甩(左三)和《劉三姐》歌詞收集、整理者黃勇剎(左二)

圖6 民間歌手在一起交流收集傳承民歌的體會。圖為居素甫·瑪瑪依(右)、薑秀珍(左一)、康朗甩(左三)和《劉三姐》歌詞收集、整理者黃勇剎(左二)

現代少數民族的文學研究開始於20世紀60年代。一些文學工作者對本民族的文學資料進行梳理和歸納,一批少數民族文學史著作如《苗族文學史》、《白族文學史》、《納西族文學史》和《藏族文學史簡編》等相繼問世。1980年中國社會科學院少數民族文學研究所的創立和1983年《民族文學研究》的創刊,標志著少數民族文學學科在國傢學術格局和教育體制中的正式確立。

從20世紀80年代開始,隨著少數民族文學創作的繁榮,少數民族文學研究有瞭很大的發展,表現出許多新的特點。

第一,對各民族文學大量的原生資料進行搜集、整理、翻譯、出版。其中對藏族史詩《格薩爾》、蒙古族史詩《江格爾》、柯爾克孜族史詩《瑪納斯》等的整理工作已形成規模,民間神話、歌謠、諺語、故事、敘事詩等的采集進展迅速,少數民族文藝古籍的整理工作有較大收獲,在運用現代多媒體技術和數字化技術記錄、儲存和傳播少數民族民間口承文學資料方面邁出瞭第一步。

第二,研究隊伍不斷擴大。在中國從事少數民族文學研究的人員主要力量分佈在從中央到地方的各級少數民族文學研究機構、民間文藝研究會和全國文科高等院校,特別是民族院校。他們中的老一輩學者大部分從20世紀50年代開始就從事少數民族民間文學的搜集工作,有豐富的實踐經驗,後來轉入理論研究,取得瞭顯著的成績。中青年學者表現出可貴的探索精神和學術潛力。

第三,研究課題不斷深入,研究方法不斷創新。少數民族文學研究全面展開,研究領域和選題不斷擴大,表現出向縱深發展的趨勢。關於少數民族文學的界定問題、關於民族形成前某些“共同文學遺產”的認定和歸屬問題、關於民族文學史的分期問題、關於審美的民族性問題等專題研究,以及少數民族作傢文學的研究受到前所未有的重視。

隨著研究工作的不斷深入,研究方法也不斷改進。少數民族文學研究已不再把民間文學看作是孤立的文學現象,而是將它放在一個更為廣闊的時間和空間背景去考察,放在多學科聯系的背景上進行多層面多維度的研究。越來越多的研究者將民族民間文學的研究與人類學、民族學、美學、歷史學、語言學、宗教學、民俗學、口頭傳統、比較文學的研究結合起來,使民族民間文學研究出現嶄新的局面。

工作中越來越重視田野研究的方法,通過田野調查不僅獲得大量第一手材料,而且有利於全面瞭解民間文學傳統的歷史傳承機制,更深入地瞭解作品的文學意蘊,全面透徹地洞悉其多方面的文化功能。中國社會科學院少數民族文學研究所在西部地區相繼建立瞭多處口頭傳統田野研究基地,有力推動瞭少數民族文學的學科建設。

第四,產生一批理論研究成果。20世紀60年代以來,已先後出版瞭多種文學史類著作,其中有的民族有文學通史和斷代史等多種著述面世。據不完全統計,已經出版的少數民族文學史、文學概況著作近60種,其中包括近20種的族別文學史。描述中國各少數民族文學的通史和斷代史,也已經有若幹種問世。1997年出版的《中華文學通史》首次將少數民族文學納入整個中國文學史的總格局之中,對於全面認識少數民族文學在中國文學史中的歷史地位具有特別重要的意義。

中國少數民族文學也越來越多地引起國外學者的註意。中國“三大英雄史詩”很早就吸引一些國傢的學者對它進行研究,蒙古文學的研究、滿–通古斯語族的早期文學研究、突厥語族某些文學傳統的多角度研究、朝鮮學研究、納西學研究、彝學研究等,均初步形成瞭國際研究格局。當代少數民族作傢文學的翻譯、介紹和研究,也已經在海外出現。在某些國際性課題上,國內學者的研究成果已在世界上居於領先的地位。